ブリッジの重量という難題

今回はギターのハードウェアのひとつであるブリッジについての記事なのだが、今までになく前置きが長くなってしまうことをご了承いただきたい。

☆

現在はエレクトリックベースのブランドとして確固たる地位を築いたスペクター(SPECTOR)だが、かつてエレクトリックギターを製造していたことをご存じの方はどれくらいいらっしゃるだろうか。

現在では6弦ベースに用いられるNS-6という型番だが、かつてはこのような、NSシリーズのデザインをそのまま流用したギターに与えていたのである。

この、伝統的なフェンダーやギブソンに比べて小型なボディやヘッドを備えたソリッドボディ・エレクトリックギターというものに多くのギターデザイナーが次代の可能性を見出していた時期があった。

ヤマハからはMGシリーズが登場した。後にアーティストシグニチュアもリリースされたのでご記憶の方も多いだろう。

アイバニーズはそれまでの看板シリーズ、ロードスターことRDに代わる新機軸として540というシリーズを展開したのだが、そのなかに

現在も複数モデルをラインアップにおくSがあった。

他にはラディアス(Radius)こと

Rがあったが、これは現在ジョー・サトリアーニのシグニチュアに継承されている。

さらに、パワー(Power)ことPというモデルもラインアップに加えられていた。

アーチ形状のふくらみを持たせるのではなく、裏面を広く、表面を狭くとった台形状のボディを採用した非常にユニークなモデルだった。

私はまだ一台しか現物を触ったことがないのだが、アウトラインはSとほぼ同じながら、外周を薄く削るSとは対照的にボディの厚みが残るPの生み出す鳴りは今の耳で聴いてもじゅうぶんに説得力あるものと思っている。

先に挙げたヤマハMGやアイバニーズ540シリーズはいずれもロック式ヴィブラートブリッジを採用していた。

この中で2000年代以降も製造が続いたのはアイバニーズS系のみだが、後にハードテイル(ヴィブラート無し)ブリッジ搭載ギターの需要が高まってくると、

このようなブリッジが純正採用されるようになる。

あまり評価する声が無いようだが、実はアイバニーズはギター本体の他にピックアップやブリッジ等を自社で設計開発している数少ないギターカンパニーである。

ハードテイルブリッジだけでも過去にいくつも開発し製品に投入しているが、いずれも自社のギターの特性や、時代が求めるサウンドおよび機能をきちんと把握したうえでかたちにしていることはもっと評価されてもいいと考えている。

時代は下って2000年代、「ハイエンド・コンポーネント」と称される、少数生産の高品質なエレクトリックギターが評価されるムーヴメントが起きる。

トム・アンダーソンやジョン・サー(SUHR)、ジェイムズ・タイラーやドン・グロッシュ、ロジャー・サドウスキー等、これらのビルダー達はいずれもフェンダー系モデルを発展させたモデルを得意としていた。

そこに、80年代からのヴィンテージギターのブームから波及した「アコースティック・クオリティ」‐木部の鳴りが十分に感じられる高精度な木部加工を重視、いや偏重する風潮が加わったことで、最低限の音の厚みは保ちつつ、

○硬質でタイトなトーン

○木の温もりが感じられる太く豊かな響き

が求められるようになった。

時代がさらに下って今は2020年代なのだが、ジェント(Djent)系と括られるヘヴィネス追求派や、そこまでいかなくとも現在進行形のヘヴィディストーションを志向する現役のギタリストが手にするのはどのようなギターであろうか。

先述のアイバニーズは今なおRGシリーズを中心に気を吐いているし、ジャクソン(JACKSON)はフェンダー傘下でのラインアップの整理や高品質な日本製モデルの投入により徐々に存在感を取り戻しつつある。

ストランドバーグ(STRANDBERG)はヘッドレスデザインの意義を再度知らしめるに十分なインパクトを備えているし、メイワンズ(MAYONES)の高い木部加工の水準は2010年代以降のベンチマークとなった。

一方で先ほど名の出てきたハイエンド・コンポーネント勢‐と括るのも不自然な気もするが‐のギターが選ばれることは、少なくとも20年前に比べれば大幅に減っている。

急いで書き足しておくが、コンポーネントものが全てダメと言いたいのではない。ギタリストとの相性が良い場合、そのポテンシャルもあって非常に説得力あるサウンドを生み出すことは誰も否定できない。

☆

メイワンズの主力モデルのレジアス(Regius)だが、ブリッジは基本的にヒップショット(HIPSHOT)の6 String Fixed Guitar Bridgeが搭載される。

これは特に2000年代以降メイワンズのみならず多くのギターに純正採用されてきたブリッジなのだが、ベースプレート、サドルともに軽量なアルミニウムを用いており、パーツじたいの重量も非常に軽い。

私は現在の仕事でレジアスをいくつか触る機会に恵まれたが、どの個体も私の耳では低音の線が細く感じてしまう。

ピックアップやマルチスケール採用のネック等のせいかと考えたりもしたのだが、そのすぐ後に

アイバニーズのRG6HSHFXを弾いてみると、少なくともディストーション時の巻弦のアタックのタイトさと重さにおいてはメイワンズのレジアスを上回っているように聴こえる。

ギターエンジニアリングの観点からいえば、ブリッジは軽量で構成部品の少ないほうが弦振動をロスせず、偏りなく木部に伝達するため、ギターの自然で豊かな鳴りを引き出せる、ことになる。

しかし‐ここでやっと本題に入るのだが、伝統的なフェンダーのストラトキャスターやギブソンのレスポールの影響下にある設計のギターならともかく、ボディが小ぶりだったり薄めだったり、ネックがスリムだったりヘッドが軽量だったりした場合、ブリッジにはある程度の重量が必要だと思う。

☆

いま振り返ってみると、2000年代以降のギターハードウェアのマニファクチュアラーで、先のヒップショットよりも重量があるギターブリッジを製造しているほうが少数派であった。

見出し画像に登場ねがったレオ・クワン(LEO QUAN)の「バダス(Baddass)」ブリッジは2010年頃に製品が上がってこなくなったのを当時楽器屋店員だった私はよく憶えているし、後にレオ・クワン社が倒産してバダスはオールパーツ社が商標を買い取ったときかされた。

ゴトー社は現在も精力的な製品リリースを続けているが、どちらかといえば軽量で硬質な金属を用いた、クリア&ナチュラルサウンドを志向する製品がほとんどである。

そのような状況もあり、ある程度の重量を備えたハードテイルブリッジとなると、やはりシャーラー(SCHALLER)社の3-D6を挙げねばなるまい。

同シリーズは4弦ベース用の3-D4や5弦用の3-D5が知られているが、同じ設計を用いたギター用がこの3-D6である。

3-Dはベースプレートに一般的な指板と同様のラディアス(曲面)があり、ブリッジサドルの重量や形状は6弦全て同一に揃えられている。

構造面でみればサドルごとにベースプレートの厚みが異なるため各弦のトーンのバランスが崩れそうなものだが、実際に搭載したギターを弾いてもそのような不自然さは感じられない。おそらく設計時に金属の比重や、サドルとべースプレートとの重量バランス等をしっかりと計算したのだろうと推測している。

ブリッジの両端にはサドルの横方向の揺れやズレを防ぐための壁があり、これが強いアタックで弾いたときの音のコシの強さを保ってくれる。

さらに、ボールエンドとサドルの高低差が少ないため手が感じる弦の張り感‐一般にいわれるテンションが緩めになる。これは偶然ではなく3-Dの設計時に意図的に盛り込まれた要素なのだそうである。

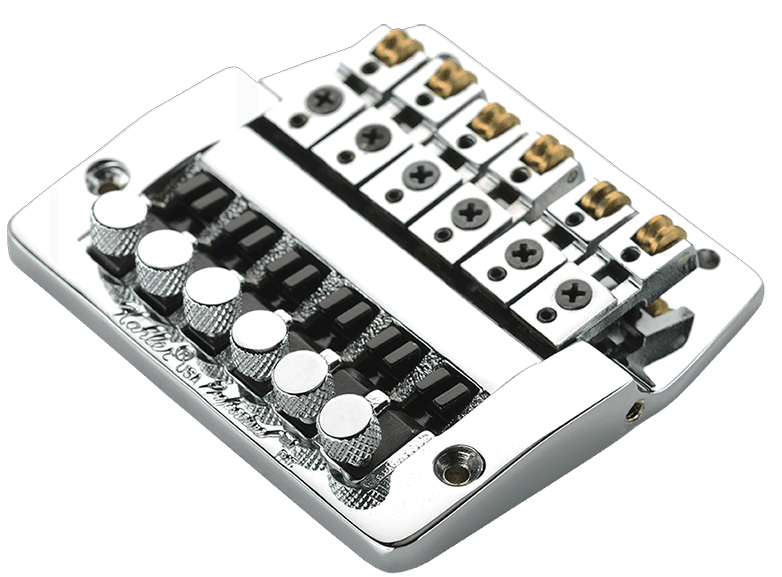

もうひとつ、カーラー(KAHLER、ケイラー)の3300も挙げておきたい。

「アームレス・ケイラー」ときいて思い出される方もいらっしゃるかもしれない、90年代末にデイヴ・ムステイン(MEGADETH)が使用していたジャクソンにはヴィブラート機能を排したカーラーのブリッジが搭載されていた。

ムステインは後にLSR社製のロック式マシンヘッドをこのカーラーに組み合わせることでチューニングの狂いを防ぐとともに、ブリッジのファインチューナーによる調弦の微調整を行う手法を採っていた。

2020年代の現在ではロック式マシンヘッドもかなり普及したこともあるし、カーラーのフィクストブリッジはその本領をいかんなく発揮できるはずである。

なお本体裏に大ぶりなスプリングが配される構造もあってカーラー・「ヴィブラート」を搭載するには

凸字状の木部加工が必要だが、フィクストであれば

ベースプレートを数本のネジでボディ表に留め付けるだけで済む。

☆

現在の若いギタリストにとってメイワンズのレジアスに純正搭載されているヒップショット製ブリッジはじゅうぶんに素晴らしいハードウェアに見えることだろうし、同じブリッジが他社製品にも当たり前のように搭載されているのを見れば、わざわざ重いブリッジに換装したり、分厚く野暮ったいブリッジを載せたギターを選ぶ気になれないかもしれない。

だが、音の重さや厚み、太く伸びやかなサステインが、先のシャーラー3-D6ぐらいの重厚なブリッジに換装してはじめて得られるというケースも考えられるのがギターエンジニアリングの難しいところでもある。

もし、

○一音半下げ以上のダウンチューニング

○エクストラロングスケール(26 1/2インチ以上)

○EMGやフィッシュマン・インフルーエンス等のアクティヴピックアップ

での低音の細さが気になっているようであれば、ブリッジの重量に眼を向けてみてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?