Twitterアンケート企画①「デッキってどうやって作ればいいの?」

どうも、クロウです。

今回はTwitterのアンケート機能で一番投票数のあった「デッキってどうやって作ればいいの?」について、あくまで自分流ですがデッキの組み方、考え方について書いていきたいと思います。

※もちろんデッキの作り方は人それぞれ星の数ほどあるので、必ずしもこれが正しい、というものでは無いという予防線だけ張っておきます。

デッキの作り方

①「コンセプト」を決める

まずはこの「コンセプト」が何より大事です。

旅行の計画を立てるときに「何処に行って、何をしよう」を考えるのと一緒です。

「そのデッキを使って何をしたいのか」を決めましょう。

ここが決まっていないとデッキは纏まりのない束と化してしまいます。

この「コンセプト」ですが、別に難しく考える必要はありません。

幸いワンピースカードゲームには「リーダーカード」というコンセプトを決めるのを簡単にしてくれるカードがあります。

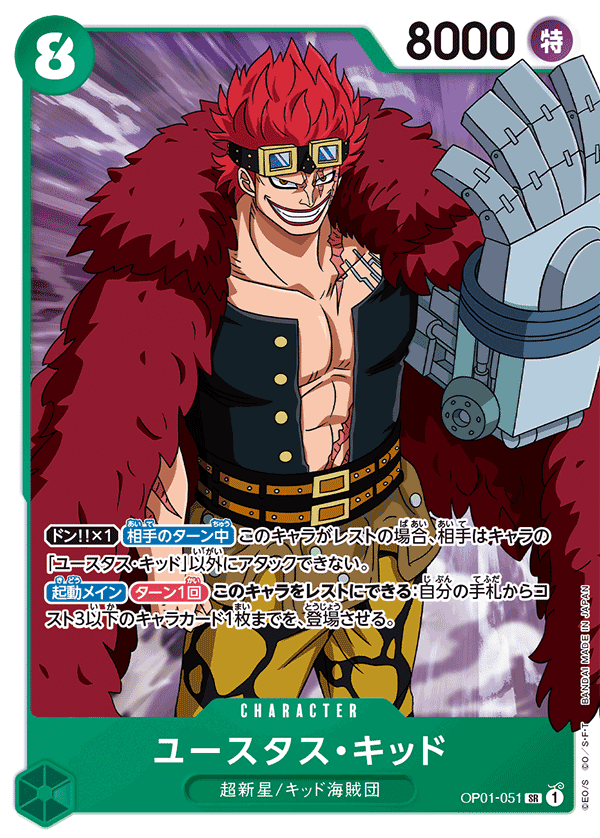

例えば「リーダードフラミンゴの効果で七武海をいっぱい出す」でも「リーダーゾロで仲間たちを強化して攻撃する」でも「SRキッドを守って相手がリーダーに攻撃出来ないようにする」でも最初は何でも良いです。

ブレないようにするのが大事です。

②「コンセプト」を実現するカードを探す

コンセプトが決まったら、次はそのコンセプトを実現するために必要なカードを探します。

例えば「SRキッドを守って相手がリーダーに攻撃出来ないようにする」をコンセプトにしてデッキを作っていきましょう。

その場合、まず必要になるのは…そう「SRキッド」ですよね?

一旦、ここでは枚数を考えずにカードを抜き出しましょう。

さて、これは良いとして、次は「どうやってSRキッドを守るか」を考えましょう。

守り方も「イベントで守る」「カウンターで守る」「ブロッカーで守る」といろいろありますよね?

SRキッドで言うならプレイに8コスト必要で更にドン!!が1枚必要、合計9コスト必要になります。これではイベントをプレイする余裕なんてありませんよね。

逆に3コスト以下のカードを効果で登場させることは出来るので、「ブロッカーで守る」は出来そうです。

では、一旦「ブロッカーで守る」「カウンターで守る」の2つを主軸に考えていきましょう。

リーダーが緑の場合は「緑だけ」「緑と赤」の2種類があります。

では、どのリーダーが良いのでしょうか。ここはコンセプトの部分にもよりますが、リーダーカードを見ていると「光月おでん」がドン!!をアクティブにする効果を持っていました。もしかしたらこの効果を使うことで「イベントで守る」が出来るようになるかもしれません。

今回は仮に「光月おでん」をリーダーにして考えてみましょう。

さて、使うことの出来る色が決まったところで、今回のコンセプト「SRキッドを守る」為に必要なものを探します。

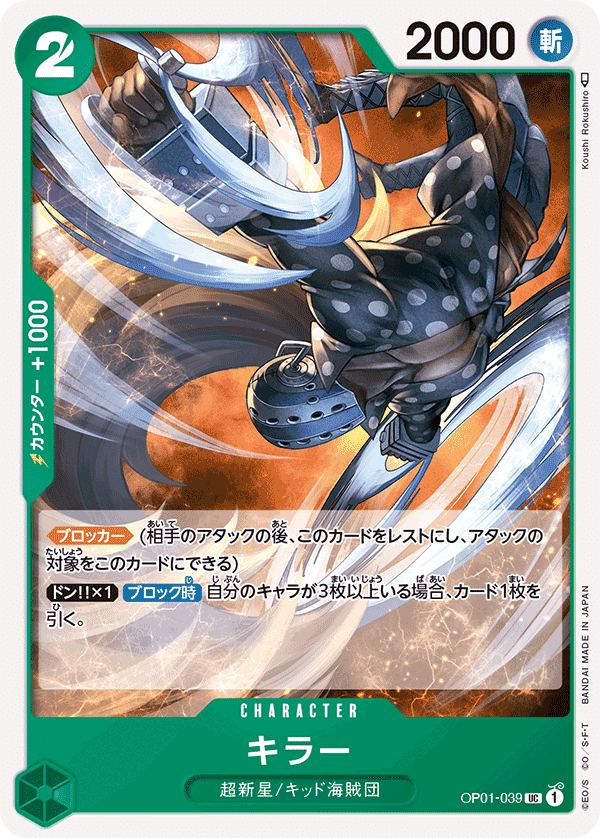

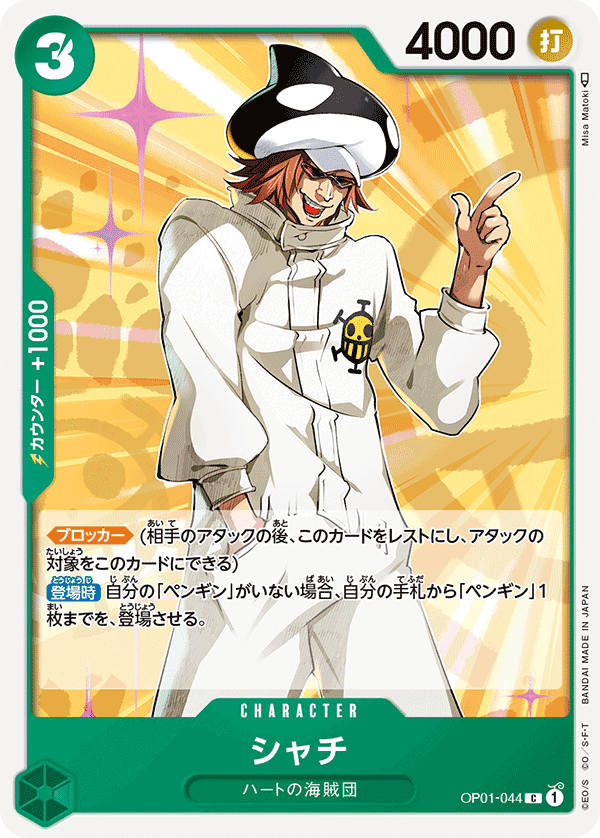

・「ブロッカーで守る」

まずは簡単に考えられるブロッカーで守る方法を考えましょう。

緑のブロッカー持ちは下記のカードたち。

・「イベントで守る」

イベントで守る場合はパワーを上げることが出来るイベントカードを選びましょう。

・カウンターで守る

カウンターで守る場合は少ない枚数で守れるようにカウンターが2,000以上あるカードを選びましょう。

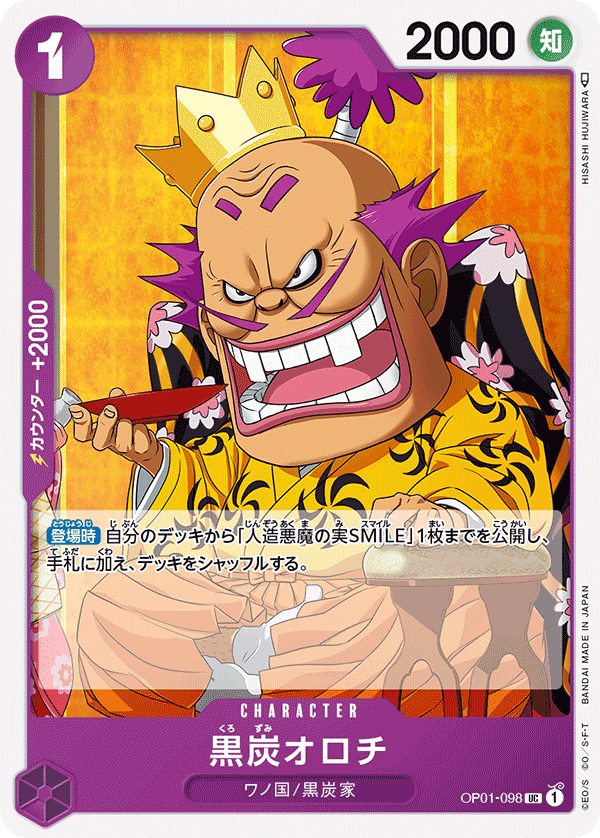

2,000カウンターは下記のカードたちとなります。

さて、コンセプトを実現するためのカードたちを抜き出しました。

③再現性を高めよう

コンセプトのカードが決まったからデッキを作って対戦…!したくなりますが、ちょっと待ってください。

コンセプトをうまく纏めてゲームに勝てる動きがわかったところで、それが10試合に1回しか出来ないとの5試合に1回、毎試合出来るでは、勝率は全然違いますよね。

必ずしも勝利だけが正しいわけではないですが、とはいえ勝負事。

どうせなら、勝ちたいです。というわけで、コンセプトどおりのことが毎回出来るようにするために「再現性」を高めていきましょう。

じゃあ、「再現性」って何なのさ。って部分ですが、将棋や囲碁は再現が簡単に出来ますよね?それはなぜか。ランダムな要素が無いからです。

じゃあ、TCGのランダムな要素って何?というと大部分を占めるのが「順番が決まっていない山札からカードを引く」部分になります。

つまり「ランダムな要素(何を引くかわからない)が少ないデッキ」ほど「再現性の高いデッキ」ということになります。

さて、この「ランダムな要素(何を引くかわからない)」を少なくしていくにはどうすれば良いでしょうか…?

大雑把ですが下記の方法があります。

①同じカードを上限まで入れる

②同じ効果(役割)のカードをいっぱい入れる

③特定のカードを獲得するカードを入れる

④カードをいっぱい引く

①同じカードを上限まで入れる

これはよく聞く「デッキに同名カードを入れられる上限(ワンピースTCGだと4枚)まで入れよう」ってことです。

例えば1枚しか入れていないカードを50枚の山札から引く確率は1/50ですが、4枚入れていれば4/50(12.5枚に1枚)となります。

この一枚がコンセプトに必要なカードの場合は4枚入れている方が再現性が高いですよね。

②同じ効果(役割)のカードをいっぱい入れる

とはいえ、①だけでは12.5枚引いてやっと1枚手に入れられる計算になるので少し心もとないですよね?

なので、完全に同じでは無いけれども似たような役割を持ったカードを多く入れることで枚数を増やすことが出来ます。

例えば、「SRキッドを守る」のところで出てきた2000カウンター持ちのカードがそうなります。2000カウンター持ちを3種類入れれば12枚、12/50(約4枚に1枚)となり大体初手5枚の中に1枚はある計算となります。

③特定のカードを獲得するカードを入れる

①、②を見てきて「じゃあ似たような役割のカードが無いカードはどうすればいいの?」となったと思います。

それを解決するのが、この「特定のカードを獲得するカードを入れる」です。

これはワンピースTCGでは黒炭オロチ、広義では光月モモの助やナミ、ジュエリー・ボニーなども含まれます。

例えば、黒炭オロチは5枚目以降の人造悪魔の実SMILEとして考えられます。

光月モモの助やジュエリー・ボニーも適応範囲のカードの5枚目以降として考えられます。

④カードをいっぱい引く

じゃあ、そういった探してくるカードが無いカードはどうすればいいの?

これは全てのカードに使える方法で、「とにかくいっぱいカードを引く」ことです。

…急に馬鹿っぽくなりましたが、極論ですが山札を全て引くことが出来たら毎回コンセプトどおりの動きができますよね?

結局、ゲーム中に「そのカードが引けるかどうかがわからない」部分がランダム要素となっているので、1ターンに1枚しか引かない人は4枚入れても4/50ですが1ターンに2枚引いている人はざっくりですが確率が2倍になります。

例えば雷ぞうは分かりやすくカードを多く引いているので、この条件を満たすカードとなります。

さて、少し長くなりましたが、これが再現性を高める理由と方法となります。

もちろん、必ずしも4枚入れるのが正解というわけでもなく、1枚や2枚入れるカードもあります。しかし、それには理由が必要ですよ、ということだけ覚えてもらえればと思います。

④実際にデッキを作ってみよう

では、実際にカードを集めてデッキを作ってみましょう。

さて、これまで候補に上げてきたカードをなるべく4枚いれてデッキを作ってみました。

それでは、これでデッキは完成…!したなら世の中簡単なのですが、そうは問屋がおろしません。

おそらくこれで対戦しても「このデッキにこれをやられると勝てないな」とか「このカード引きすぎて邪魔になるな」とか色々出てくると思います。

この後は、これまでの「コンセプト」や「再現性」を忘れないようにして調整し、より完成度の高いデッキを目指しましょう!

もちろん、ここまで書いたことはあくまで初心者向けのことですので、場合によっては一部違うことをするかもしれません。

ただ、基本的な考え方だと思っていますので、参考になれば幸いです。

※例えばコンセプトが「全てのデッキに対応できるようにする」とかの場合は全て4枚ずつではなく殆どのカードを2枚ずつとかになることもあると思っています。

調整部分の考え方はまたいずれ別の記事で書きたいと思います。

プレイングについても書いていければと思いますが、あんまり言語化が得意ではないので少し先になるかもしれませんので、気長に待ちください。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?