【シフカの歴史】バーチャルモール「まちこ」

いまやすっかり聞き慣れた言葉として定着した「メタバース」。仮想空間でリアル世界とはまた違った楽しみを満喫している方も多いと思います。少し時間をさかのぼれば、仮想空間で楽しく過ごすサービスとして「Second Life」が世間を騒がせた時期もありました。

それより更に前、仮想空間の街でおしゃべりや買い物ができる「まちこ」というサービスがあったのをご存知でしょうか。今回はその「まちこ」の立ち上げにシフカが関わっていたことをご紹介します。

・・・

「まちこ」とは

「まちこ」は1997年、NTTデータ通信株式会社(現在の株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、以降NTTデータと表記)によって公開されたサービスで、通産省(現在の経済産業省)が支援するEC実証実験の一環でした。

会員登録をすると郵送でCD-ROMが届き、そのCDからインストールしたソフトを使って3Dの「街」にアクセスします。ユーザーはヨーロッパ風の「街」を散策しながら店舗で情報取得やショッピングができました。また同じ時間にアクセスしている他のユーザーはアバターの形で表示され、チャットで会話することもできました。

(ちなみにかなり後期のもの)

EC実証実験で「街」を構築したのは、一方的に情報を提示してユーザーのアクションを待つホームページ(HTML)での情報発信から一歩進んで、ユーザーが偶然目にした店舗で買い物をするウィンドウショッピング的な動線、アバターを利用した店舗側からユーザーへのアプローチ、3Dオブジェクトを使った商品展示による購買意欲の増進など、3D仮想空間の特性を生かしたリアル世界に近い「EC向けのUX」を検証する趣旨だったと理解しています。

こちらのサイトによれば、「まちこ」がオープンした1997年の日本におけるインターネット人口はまだ10%以下。Yahoo! Japanのサービス開始が前年の1996年だと聞けば、「まちこ」がいかに時代を先取りしたチャレンジだったのか良くわかります。

さすがインターネットの黎明期から情報発信しているインプレスには当時のニュースがまだ残っていました。

きっかけとなった「はじまりの街」

1995年、シフカに小さな3D空間を作る依頼がありました。それは小さな3D空間にいくつかの建物を持ち、ある程度歩き回れる「街」を実験として作るというもの。建物は花屋やCDショップ、映画館から銀行のビルまで様々なタイプの商業施設が必要でした。

3D空間のレンダリングにはRenderWareというエンジンが使われていました。データの作り方やビュアーは提供されたので、シフカでは「街」として必要な要素を検証することになります。歩くスピードに対して建物のサイズはどのくらいが良いのか。高さは何階まで要るのか。実際に作って確かめる必要がありました。特に建物のテクスチャはどのような表現が良いのか、どうすればお店の雰囲気が出るのかを模索しました。

これが後に「まちこ」へつながるプロジェクトとシフカとの接点でした。

実証の街「Virtual Mall」

その後、NTTデータ主導でより本格的な3Dの「街」を作るVirtual Mallプロジェクトが始まります。Virtual Mallは広い空間に様々な形状の建物をたくさん設置した本格的な「街」を作る計画でした。街は複数のワールドで構成され、ワールド同士を行ったり来たりできる想定です。

ここで言う「ワールド」とは空間情報とオブジェクト情報で構築される3D空間の基本単位。シフカはこのワールド作りに必要となる基礎的な検証と、複数必要になるワールドのうちの1つの構築を担当することになります。

中央に見えるのが出来上がった「街」を歩いているスクリーンショットです

街づくり

仮想空間に「街」を作るにあたり、どのような「街づくり」をするべきかを検証するのもプロジェクトの一部でした。

プロジェクトには各界を代表する錚々たる企業が参加していました。街の建物にはそういった参加企業が入居する設定で、各企業の担当者と面接して希望する建物のデザインをヒアリングしました。企業の社長さまが直接いらしてアイデアを語ったり、実店舗の建築設計図をお持ちになる担当者さんもいたりと各社それぞれです。

仮想空間では重力や悪天候の心配が無いので、物理的にありえない形状の建物も建てられます。建物に使う色合いや表現にも制限はありません。そこで建物が同じワールドに割り振られた会社の担当者が集まって、街の雰囲気や名前、街の中での建物の位置などについて話し合う「ご近所会議」も開かれます。普段出会えないような方たちとのディスカッションは勉強になりました。

プロジェクトには慶應義塾大学がオブザーバーとして参加しており、仮想空間における街づくりについて知見をアドバイスしてもらえました。環境情報学部の学生さんと意見交換する機会もありましたが、その見識の高さに感嘆したものです。

(前述のパンフレットより抜粋・シフカ以外の会社さんが作った店舗も混じっています)

街の公共物

地面の上に企業が希望したデザインの建物をただ並べただけでは「楽しい街並み感」は出ません。建物以外の「楽しい街並みを感じさせるアイテム」が重要になるのですが、仮想空間の街における公共物の定義についても議論が必要でした。

歩いても疲れない仮想空間で雰囲気を出すためだけのベンチは必要なのか。明かりの灯らない街灯は無駄ではないか。花壇には使用するポリゴンの分だけのメリットがユーザーにあるのか。街路樹に当たり判定はあるべきか。

実際にアイテムを作って街に置き、自分たちで歩き回って効果を確認したり、別の部署の方に意見を伺ったりすることを繰り返しました。

(前述のパンフレットより抜粋・シフカ以外の会社さんが作った店舗も混じっています)

データ作り

3D空間における構造物は主に「モデルデータ」と「テクスチャのデータ」で構成されます。

モデルデータはテキストファイルで、各ポリゴンの頂点座標や面のベクトル方向を記述したものです。モデリングツールは無かったので、作るものの形状が決まったら方眼紙に簡単な図面を描き、その座標を見ながらテキストエディタで記述しました。

テクスチャデータに使う画像は縦横のピクセルサイズが決まっていたので、貼られる場所に応じてカバーする面積を調整しました。地面を歩くユーザーの視点に近い1階部分はテクスチャ8枚で表現し、あまり目に触れずまた距離も遠くなる2階はテクスチャ2枚、3階以上になるとテクスチャを引き伸ばして1枚でまかなう、といった具合です。

デザイン的な表現も検討課題でした。レンダラーにシャドウや反射といった処理機能は無いためテクスチャでの表現が全てです。そうなると例えば窓ガラスの表現はどうあるべきかで悩むことになります。水色1色でベタ塗り、グラデーション、室内の風景を描く、擬似的に映り込みを表現する…など模索したものです。

データの最適化

当時のマシンは3Dのリアルタイムレンダリングをするには非力な上、ディスクアクセスの速度も遅いので、データ量を小さくする必要がありました。使用するポリゴンやテクスチャの数を可能な限り減らすことが求められたのです。

また1つのワールド内で使えるポリゴンやテクスチャの数には制限があったので、広い街を表現するには複数のワールドに分ける必要がありました。データ量的に無理がなく、またユーザーの動線的に違和感のない位置でのワールド分割が必須でした。

別ワールドへ移動する際にはデータのロード時間があって待たされるため、そのストレス軽減も課題でした。当初は無かったロード中のデータ読み込み進捗バーを付けてもらった時にはだいぶストレスが軽減されました。ロード中にただ「データ読込中」というメッセージを表示するより、移動先のワールドの風景画像をメッセージの背景に表示するのもストレス軽減に効果がありました。

移動先ワールドのイメージ画像とロードの進捗バーが表示されます

広場のように自由に歩けそうな場所でロード待ちに入るのは強いストレスですが、小さな横道に入るタイミングで待たされるのは相対的にストレスが小さいことも確認しました。

テクスチャの画像はBMP形式でしたが、オプションで選べるRLE圧縮が利用できると分かってだいぶデータ量を減らせました。

様々な要素についてトライアンドエラーの繰り返しとなるためNTTデータの担当者と綿密な意思疎通を図る必要があり、シフカのスタッフが出向のような形で豊洲にあるNTTデータのオフィスで作業をしました。

歩き回れる「街」ができた

出来上がった「街」は、たくさんのNTTデータ社員が同時に接続して各種テストに使われました。ユーザーが操作するアバターは体こそ共通のものを用意しましたが、顔は実際の社員の写真を使いました。たくさんのアバターが歩き回る街を見たときは感動したものです。

このときの得られた様々なノウハウとともに「まちこ」が作られることになります。

出会いの街「まちこ」

1996年、一般ユーザーに公開する「街」作りが始まります。「まちこ」と名付けられたこの街のデータ作りはシフカが担当することになりました(店舗内など他の会社が担当した箇所もあります)。

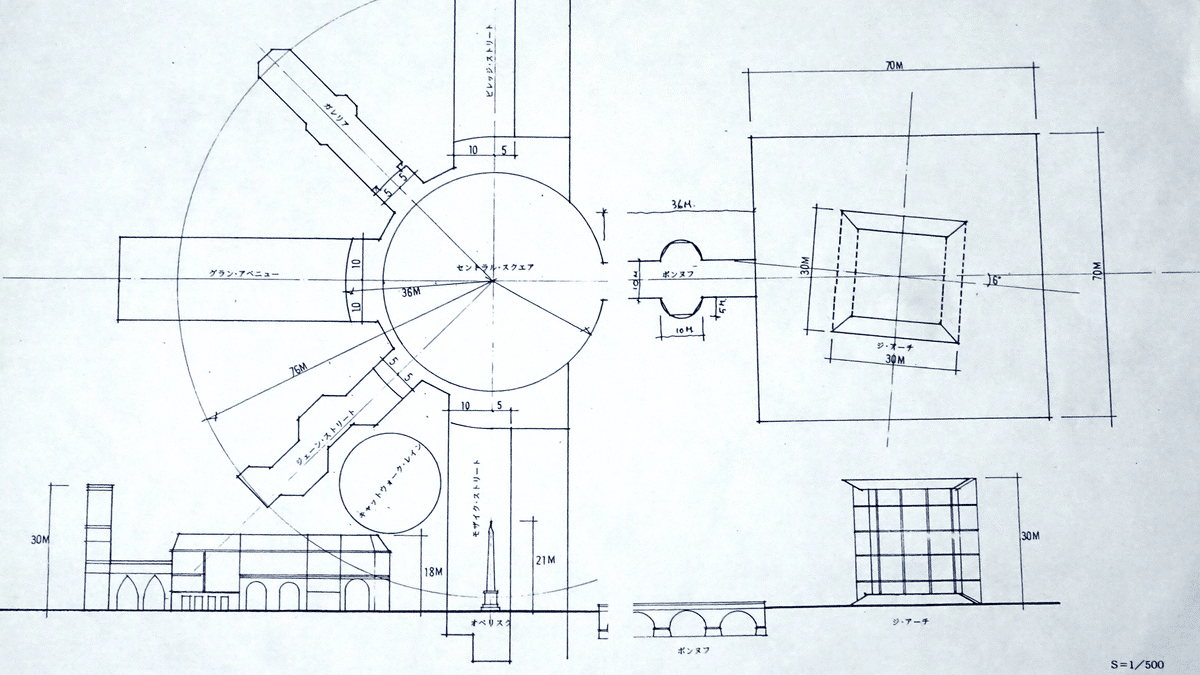

女性をターゲットとした街にするというコンセプトのもと、街の設計図が提供されます。それはオベリスクの建つ広場を中心に、雰囲気の異なる5つのストリートが放射状に伸びる構成でした。

中央の広場を中心に5つのストリートが放射状に伸びる構成

各ストリートごとの雰囲気だけでなく、全ての建物についてサイズやデザインまで資料で提示いただける親切さです。どの建物もヨーロッパ風のデザインで統一されており、資料を見ただけでワクワクしました。

この資料作成には建築家の先生が協力されていたと記憶しています。とにかく丁寧な指示資料がたくさん届いて感激したものです。

データ作り

今回は建物のデザインが決まっており、また建物の形状が複雑ではないこともあって、モデリングにはあまり苦労しませんでした。その分、テクスチャ表現の向上が重要になってきます。

ヨーロッパ風の建物ということで石造りに見えるよう壁面にウェザリング表現を導入しました。向かい側に建つ建物が分かっているので窓や扉のガラスは反射の表現も取り入れました。

1階部分は実に16枚を使用 上層に行くほど少ない枚数で表現するため画質が粗くなっています

ポリゴンやテクスチャ数の都合から、広場や各ストリートはそれぞれ別のワールドとして定義せざるを得ませんでした。しかし散策するユーザーには広場を中心とした各ストリートを1つの街として感じてもらう必要があります。

そこで広場のワールドには、そこから伸びる各ストリートを書き割りで作り、そこにストリートにある店舗の外観をテクスチャで貼ることで、別ワールドである各ストリートの様子が常に立体的に見えるようにして街の一体感を維持しました。

事前にVirtual Mallでデータ作りの課題は解決済みだったので大きな問題はなく順調に進みました。データを表示するプログラム側も、NTTデータのエンジニアさんによる絶え間ない改善によって、データの読み込み速度から移動時の操作感まで様々な面で向上しており、とても使いやすいものに仕上がっていました。

そして冒頭の紹介通り「まちこ」は1997年4月に一般公開となったのです。

当初広場の中心にあったオベリスクはユーザーの利便性を考慮して情報提供のオブジェクトに変更

オープンと街の成長

オープン後は多くのユーザーが活発にアクセスし盛況だったようです。幸い3D関連のデータについては心配していたような致命的な問題は無かったと記憶しています。

ユーザーが操作するアバターはイラストを使ったものになりました。不特定多数の人が使うアバターということで当たり障りのない無難なイラスト表現になると思い込んでいたこともあり、はじめて見たときにはその個性的なタッチに驚いたものです。でもこのタッチのアバターが「まちこ」の体験を印象的なものにした面は大きいと感じます。

(アバターのデザインはシフカの担当ではありません)

「街」はオープン後も何度かのバージョンアップを経て成長を続けます。

広場のある街からは遠く離れ飛行機で移動するという設定の雪に包まれた夜の街や2階建てショッピングモールなども追加され、いずれもシフカが街づくりを担当しました。

雪の街では夜を模した暗い地面テクスチャに明るい部分を描くことで擬似的な街灯表現を取り入れました。またエレベーターの機能を使い、塔に登って街を見下ろせるようにしました。ちなみに降りるときは自分で飛び降りる必要があって少しスリリングでした。

この頃になるとこの程度のメモでモデルデータの作成に着手できました

「隠しワールド」も作りました。ある建物の石像をクリックすることで迷路になっている秘密の庭園へ入れるようにしたのです。迷路は途中にある高架状の通路を通らないとゴールできない立体的な構造にしたのでクリアの難易度はかなり高かったと思います。

またジ・アーチと呼ばれる建物の壁のある地点をクリックすると地下道に入れる仕組みもこっそり作りました。海の下にある地下通路という設定で、長く続く地下道を抜けると別のワールドに出る構造でした。

この地下通路の存在は特にアナウンスしませんでしたが、いつの間にかユーザーに発見されたらしく、「地下通路への行き方を知っているユーザーがチャットを使って他のユーザーにその方法を教えつつ、地下通路を案内するというツアーのようなものが開催されている」と後日NTTデータの方から教えてもらったことがあります。

このように、たくさんのユーザーが3Dの街を散策しては偶然通りかかった人とチャットを楽しむという、「出会いのまちこ」のコンセプト通りの体験を楽しんだようです。

ただ、当時のインターネット接続は固定料金ではなく、接続した分だけ電話料金がかかる従量課金が一般的でした。このため、深夜の一定時間のみ定額になるテレホーダイを利用するユーザーが多く、その時間になると広場に人が溢れるという風景が良く見られました。

別方式にリプレース

ところで「街のバージョンアップ」と言ってもユーザーにCDで新しい街のデータを郵送する方式です。懸命に軽量化に努めたデータでしたが、当時のネットインフラではまだオンライン配信は厳しいデータ量だったのです。

これでは季節に合わせて更新する程度が精一杯で、当初目指した新規店舗の開店やイベントの追加といった「街のちょっとした日々の変化」を表現することができませんでした。そんな事情もあり、やがて「まちこ」の街はオンラインデータを読み込みブラウザ上で3D空間を構成するVRML方式にリプレースされます。

そのタイミングでシフカは「まちこ」の街づくりから離れることになりました。

・・・

いかがでしょうか。今回は「まちこ」の街づくりにシフカが携わったときのお話でした。

この記事を書くにあたりNTTデータさんのオフィスに通っていたスタッフに当時の思い出を聞いたところ「NTTデータさんの昼休みは12時からだがシフカの昼休みは13時からだったので、いつもガラガラの社員食堂でゆったり昼食ができてラッキーだった」とのこと。なるほど…?

皆さまにおかれましても、「テレホーダイの時間を狙ってチャットしていた」「いつも同じストリートにたむろしていた」「海底トンネルに行ったことがある」「滑らかなマウス操作で広場にいた犬を追いかけた」など、「まちこ」の思い出がある方がいらっしゃいましたら是非コメントをお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?