【私的メモ】木村伊兵衛と最近見た展示

木村 伊兵衛(きむら いへい[1]、1901年12月12日 - 1974年5月31日[2])は、20世紀に活動した日本の写真家。戦前・戦後を通じて活動した日本を代表する著名な写真家の一人。

報道・宣伝写真やストリートスナップ、ポートレート、舞台写真などさまざまなジャンルにおいて数多くの傑作を残している。特に同時代を生きた写真家、土門拳とはリアリズム写真において双璧をなす。

木村伊兵衛 - Wikipediaより

木村伊兵衛といえばライカの達人として有名だが、ライカとの出会いは29年の霞ヶ浦に飛行船グラーフ・ツェッペリンが着陸した際、船長のフーゴー・エッケナーが首から下げているのを見て、ライカを購入することを決意したそう。

当時のライカの値段は1000円

1929年(S4)の1,000円は、2019年(R1)の1,762,414円にあたります(1762倍)

当時の木村伊兵衛は、持っていたカメラを全て売り払い、ライカ本体とライカの引き伸ばし機を入手したとのこと。

※ライカ220円 引き伸ばし機110円という説もある。

「飛行船ツェッペリン伯号」霞ヶ浦に着陸|番組|NHKアーカイブス

Leica IA

その後、M型ライカM3が発売されると、すぐさま入手したそう。

戦後、インフレのあおりを受け生活苦に陥る。名取洋之助とグラフ紙『週刊サンニュース』を刊行するが短命で終了するが、世間は写真ジャーナリズムが盛り上がり始めていた。『カメラ、世界画報、光画月間、毎日グラフ、フォトアート、フォトグラフィー、写真手帳、アサヒカメラ、日本カメラ、カメラファン、岩波写真文庫、写真教室、写真サロン』等。

木村伊兵衛は、これら雑誌に時々写真を口絵作家として提供していた。

その後、木村伊兵衛の女好きの下馬評により、女の子の写真の要求が高くなるが、木村伊兵衛も撮りなれており、また人にも負けないという自信から、報道写真から離れ、次第に安易な方へ流れる。

※それでも、街角の生活の記録は撮り続けていた。

しかし、1950年の朝鮮戦争で、景気が立ち直る。

重工系のパンフレット等を引き受けていた。

※戦時中は、FRONTでの重工撮影を撮影していたこともあり自身があったそう。

1951年には木村伊兵衛・土門拳を顧問とする「集団フォト」を結成し、同年6月に銀座三越で写真展を開催する。この展示に、三木淳が取り寄せたブレッソンがとったマティスなどの写真があり、木村伊兵衛は衝撃を受けたそう。「俺はこれを忘れていた。写真の使命を忘れていた。写真の行くべき道はここにあるのだ。写真が社会に大手を振って一人歩きできるのは、この道より他はない。」と痛感し、自らの心に言い聞かせたそう。

また、同年、ワーナービショフが8か月間日本に滞在し、木村伊兵衛と親密な交友を重ねた。

※ビショフが日本を去るとき、フランスで再開しようと約束するが、1954年のペルーでの自動車事故でビショフは帰らぬ人に。同時期に、ロバートキャパもベトナムで地雷に巻き込まれ帰らぬ人に。

その翌年から、秋田県主催の美術展の写真部の審査を依頼され20年ぶりに秋田の農村を見る機会を得る。

秋田での農村撮影は、秋田美人を見に行きたくて行ったそう。

この板塀は、秋田市からバスで30分の場所にある八郎潟へ行く街道の入り口に金足村の旧家奈良氏邸の板塀である。

この板塀から、村の歴史の流れ、生活を強く感じた木村伊兵衛は、これを題材に表現しようと決意。時間・天候を変えて3度撮影した。

「その1日、野良仕事を終えて馬を引いて帰る農民を取り入れることが画面に動きを与えると感じたが、全部入れてしまうと狙いの板塀が崩れるので、馬の一部だけを入れて、過ぎ去った鈴の音の余韻を感じさせる気持ちで画面を構成した」

秋田へは20年間のうち21回撮影に行き、モノクロフィルム319本、約11000コマ撮影。

よく撮影した場所

上野エリア

寛永寺、鶯谷駅周辺、上野公園、不忍池、湯島神社

浅草エリア

浅草寺、伝法院通、花やしき、吾妻橋

有名な神谷バーの写真も浅草で、よく通っていたそう。

ポートレートは、ライカにタンバール90mmとズマリット50mmをよく使用

特にタンバールを多用し、周辺が柔らかいポートレートをよく撮っていた。

しかし、伊奈信男に「木村伊兵衛はライカ使いの職人だ」と批評された事にショックを受け、即日タンバールを売り払ったそう。

木村伊兵衛の写真は、開放よりが好み

ライカレンズは、F5.6以上には絞らず、開放寄りで撮影。

名台詞「ライカのレンズは空気が写る!」は代表的なフレーズ

パリ

以前

Magnumのスイスの写真家、ワーナービショフが来日し、彼の撮影を手助けした事で意気投合。

後日、ロバートキャパとも知り合い、パリで会おうと約束するも、2人とも亡くなる。

しかし、同じフランスのアンリカルティエブレッソンとの意見交換で、フランスへ行く。

そこで、ロベールドアノーとも知り合う。

当時のパリ下町でのドアノーは人気があり、木村伊兵衛もそのドアノーの紹介で下町をスナップしている。

当時は、戦後なので、他の人種は受け入れてもらえなかったが、ドアノーの協力により受け入れてもらえている。

パリ以降

木村伊兵衛名言

写真っていうのはねぇ。いい被写体が来たっ、て思ってからカメラ向けたらもう遅いんですよ。その場の空気に自分が溶け込めば、二、三秒前に来るのがわかるんですよ。その二、三秒のあいだに絞りと、シャッタースピード、距離なんかを合わせておくんです。それで撮るんですよ

所管

1951年の「集団フォト」展以降、特に1953年~木村伊兵衛の写真が変わり始めている。1953年以前は、少し被写体との距離を感じる。特に戦前の写真は広角写真で良い意味で説明的な感じがする。木村伊兵衛の優しさも出てる感じもするが。。。 戦後1945~1949年頃の前半は戦後すぐということもあり、メッセージ性の高い写真のように感じるし、木村伊兵衛も少し後ろ向きな写真を撮っている気がする。

後半は、戦後の復興も見え始め、木村伊兵衛の写真も明るくなってきている。

1953年からは、広角でも一歩踏み込んで撮影している感じ。特に画面の構成をしっかり選んで撮られており、木村伊兵衛の代表作もこの年に多く撮られている。

1954年のヨーロッパ・パリは木村伊兵衛の写真の中に、少し撮らされている感じもする写真がちらほらあるが、1955年は写真が洗練され始めている。パリに溶け込んでいる感じと言うか、一緒に楽しんでいる感じ。

勝手な想像だが、ブレッソンや他のヨーロッパの写真を学んで、決定的瞬間な写真が1955年以降は増えてる感じがする。というか増えてる。

最近見た展示

ノーマン・リーダス IN TRANSIT

この度、SAIではハリウッド俳優、プロデューサーとして活躍しながら、長きに渡り写真家として様々な作品を発表してきたNorman Reedus(ノーマン・リーダス)の日本で初となる写真展「IN TRANSIT」を5月17日(金)から5月26日(日)の期間で開催いたします。

処刑人、パロウズの妻、そしてダリル役として出演した人気ドラマシリーズ、ウォーキング・デッド、また数々の賞を受賞した小島秀夫監督の「デス・ストランディング」などの名作に出演してきたノーマン・リーダスですが、同時に長きにわたり写真家としても活動を行ってきました。2022年にパリで開催された写真展「Live the life you love」に続き、2023年には「IN TRANSIT」を発表。自身の出身国であるニューオーリンズやメキシコのみならず、これまでバルセロナ、コペンハーゲン、パリといった世界の様々な都市で写真展を開催してきました。

「IN TRANSIT」は感傷的な探求、個人的な経験、そして精神分析的で難解なものであり、このコレクションはアンダーグラウンドの90年代にまで遡る初出し作品が含まれているが常に”IN TRANSIT”でありこれらの異なる時代の深部を探索するような過程である。「都会と自身の環境、喜びと寒さ、安快と恐怖」また、「すべてがノスタルジック」だ

とノーマンは語ります。抽象的な都市の風景やスナップ写真を通して、写真家ノーマンは鑑賞者である私たち

ちに彼自身の未知の道を共有しようとしています。濡れるネオンの幽玄な輝きや暗くエフェクトでかけられた壁など、街から切り取られた風景は現実でありながら、ここに存在しない象徴的な何かに感じられます。

今回の展示は自身の作品の中から抜粋した53作品で構成されます。年代は2022年と2023年に撮影された新しいものが多いが中には1994年から2000年代初期に撮影された作品も含まれます。

展示背景

ノーマン・リーダスが日本で展示したいと言っていてたそうで、SAIのこの期間であれば開催出来るとのことから開催されたそう。

ノーマンが個人的に開催。

写真集は残念ながら開催前にすべて完売。

ほぼモノクロ作品だが、カラー作品も数点入っている。

個人的にはカラーの方が好み。

どうしてもモノクロ作品は、他社のコピー感と撮らされている感があり、個人の趣味性がまだまだ高く感じる。

プリントはコントラストが高め。

バライタ調の紙にプリントされている。

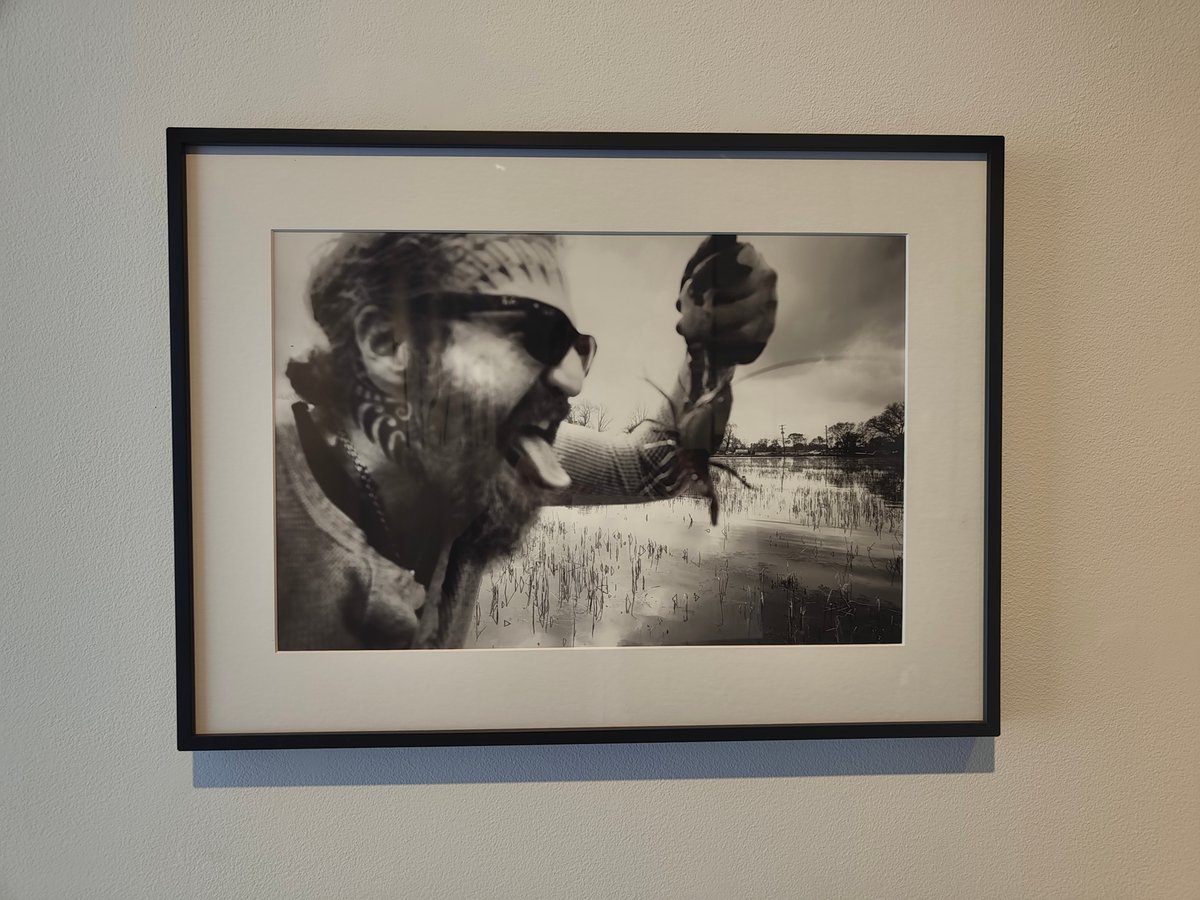

マーティン・パー

FASHION Foux PARR

虎ノ門ヒルズ art cruise gallery by Baycrew’s

「FASHION Faux PARR」は、イギリスのフォトジャーナリスト/写真家のMartin Parr(以下、Parr)の「ファッション」に対する極めて独創的な視点を、プライベートワークとコミッションワーク——名だたるメゾンのキャンペーンフォトや「Vogue」をはじめとする世界的なファッション誌に掲載されたエディトリアルの一部から紐解くことができる貴重な唯一の写真集です。今回、本展では、同写真集より16点の作品を抜粋して全編を構成しています。

Parrが、その作品群で一貫して表現しているのは「ファッション」ですが、そもそも「ファッション」とは、一体なんでしょうか?物質なのか、現象なのか、あるいは概念なのか。40年以上にわたってアパレルの製造・販売に携わり、「ファッション」を生業としてきた我々でさえも答えを掴むのは難しいこの質問にさえも揺るぎない定義を与えたのでしょうか。

以下に引用したのは、2005年に編集された「Fashion Magazine(出版Magnum/写真・著者Martin Parr)」の序文です。このような考えをもったParrの展示会を我々が開催することは、Parrの(皮肉めいた)表現意を我々も加持することを意味しており、我々からのファッションに対する問いかけでもあります。

最後になりましたが、本展にご協力いただきましたMartin Parr財団ならびにMagnum Photos、および、本展開催にあたりご尽力いただきました関係者各位に、心よりお礼を申し上げます。

*モデルを超用した撮影もあれば、街で見かけた人を超用した撮影もあります。ドキュメンタリーのような撮影もあれば、いかにもファッション的な撮影もあり、それらはアートのように見えることもあります。エキサイティングなのは、彼のいき見分けるのが難しいのです。これまでファッション、アート、ドキュメンタリーを隔てていた世界の境界はなくなりつつあり、私はこれらの融合を探求することを楽しんでいます。

art cruise gallery by Baycrews

企画はギャラリーの方が、直接MAGNUMの日本代表に話をし、パーにつなげてもらった。

パーは、現在、癌を患わっており、日本に来ることが出来ないがオンラインでオープニングには参加されたそう。オンラインでは元気に見えたそう。

会場はそこまで大きくないが、L字の壁を複数個重ねて、単調な展示ではなく変化のある展示に仕上がっている。

特にイメージに合わせて壁の色が違う箇所もあり、パーの撮るファッション色の邪魔にならない配色で、心地よく見て回れる。

ファッションが中心に据えられているとは言え、

シーン、切り取り方、タイミング、写真はまぎれもなくパーの写真。

展示のタイトルは、FASHION Foux PARR

fashion faux pasはフランス語でファッションの失敗orファッションセンスのないやつとして用いられています。 pasをPARRに変える、パーならではのユーモアを感じます。

写真集も販売中。

アザーカットの方がパーっぽい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?