「Uber Eatsの日本進出の背景と拡大戦略」

PotentialistにてResearch Analystを努めておりますShunyaといいます。前職はYCP Solidianceのシンガポールオフィスで日系企業の東南アジア進出プロジェクトに従事しておりました。現職のPotentialistは米系テックスタートアップの日本進出にフォーカスしたコンサルティングファームです。

コロナ禍で、フードデリバリーの市場が日本全国で加熱しております。2022年5月下旬になってWoltが名古屋に上陸しました。日本市場では出前館、menu、Chompyといった国内のプレーヤーに加えて、Uber Eats、Doordash、Woltといった海外発のプレーヤーが鎬を削っております。とりわけ、同事業の要となる配達員の争奪戦は激しく、2022年1月にfoodpanda、2022年5月にDiDi foodが相次いで日本市場から撤退し、熾烈な競争を呈しています。今回はそんな日本のフードデリバリー市場拡大に大きく貢献した「Uber Eatsの日本進出の背景と拡大戦略」を探っていきたいと思います。

Uber Eatsの日本進出を語るには、ライドシェアサービスUberの日本上陸失敗は避けて通れないトピックです。まずは、「ライドシェアUberのロビイング活動失敗」に触れてから「その後の方針転換」についてまとめます。次に「日本のフードデリバリー市場の変遷」を見た上で、最後に「Uber Eatsの具体的な施策」について見ていきます。

ライドシェアUberのロビイング活動失敗

Uber CEO、Dara Khosrowshasiの安倍首相訪問

2018年2月21日、UberのCEOであるDara Khosrowshasiが首相官邸で安倍首相と対面したのは記憶に新しいです。前CEOのTravis Kalanick時代のUberはタクシー業界と正面からぶつかるような経営方針でした。2017年8月27日にDaraがCEOに就任し、Travisができるだけ遅らせようとしたIPOを2019年内に目指し、ガバナンス体制の安定を図りました。(2019年5月10日上場)

Daraは安倍首相に、日本のルールや法律を守り、日本のタクシー業界と組みたいと言ったとのことです。Daraが誠意を示すために、スーツ姿に金色のネクタイを締めていたのは、シリコンバレーの企業経営者として極めて珍しいといえるでしょう。

また、News Picksによると、シリコンバレーの企業経営者が、一対一で首相と会えたのは、AppleのTim Cook以来のことだそうです。Uberに出資していたGeodesic Capital (a16zの元パートナーと元駐日米国大使の2人が、代表を務めていた。AirbnbやUber、Snapに出資し、日本進出を支援する。)の共同創業者であるJohn Roos前駐日米大使などのコネクションを利用したと関係者は述べています。

Uberは2014年3月に、日本の法規則通り、ハイヤーのプロドライバーと乗客をマッチングさせる形で日本に参入しました。当時Uberはシンガポールやインド、台湾でライドシェアサービスの導入に着々と成功していく中、日本でもライドシェアサービス導入の期待が徐々に本社から高まっていきました。

Uberのライドシェア導入の勝利の方程式としては、法規制上ではグレーであったとしてもライドシェアを強行することで、ユーザーの圧倒的な支持を獲得し、ライドシェアの許認可に向けた議論を始め、実現を勝ち取るというものでした。その作戦に基づき、ロビイング活動をほとんど行わないまま、2015年2月に「みんなのUber」という名のもと、福岡で実証実験を開始しました。

ところが、この勝利の方程式は日本では裏目に出てしまいます。Uber Japanがロビイング活動やタクシー業界との調整を行わないまま、福岡で実証実験を行ったため、国交省から行政指導を受け、それまで静観していたタクシー業界も危機感を一気に強め、政界、省庁とともに反Uber体制が形成されてしまいました。

ロビイング失敗後の方針転換

ライドシェアのロビイング活動が失敗に傾く中、Uber Japanは2016年9月にUber Eatsのサービスを世界で34番目の都市として、東京を拠点に約150のレストランと提携してスタートさせました。これが功を奏し、Uber Japanは本格的にUber Eats事業に予算・人員を集中させるようになります。

このようにUber Japanはロビイング活動に失敗し、CEOの交代やUber Eats事業の好調を受けて経営の方向転換へと向かいました。

それでは次は、Uber Eats参入後の日本のフードデリバリー市場の変遷について述べます。

日本のフードデリバリー市場の変遷

Uber Eats日本進出時2016年の市場規模は3,770億円

NPD Japanの調査によると、Uber Eatsが日本に進出した2016年のフードデリバリーの市場規模は3,770億円でした。毎年一貫して市場は成長し続けており、コロナウイルスが発生した2020年には驚異の前年比50%増を記録しています。

出前館はUber Eatsの日本進出により、デリバリー事業本腰、株価上昇

出前館の株価は、Uber Eatsが日本に進出する1年前の2015年9月30日では終値1株215円であったところ、進出後1年経った2017年9月29日では1株1,716円と大幅に上昇しました。出前館は2017年に、テレビCMやLINEとの協業アプリ、LINEデリマのローンチや営業活動による提携店舗増幅を行っており、Uber Eatsが風穴を開けたフードデリバリー市場の恩恵を受けたと言えるでしょう。

Uber Eatsはマーケットシェア60%を記録(黒グラフがUber Eats)

現在プレイヤー多数の日本のフードデリバリー市場はUber Eatsと出前館の2強です。Mesurable.AI によると2021年8月時点でUber Eatsが市場の60%、出前館が34%を占めています。

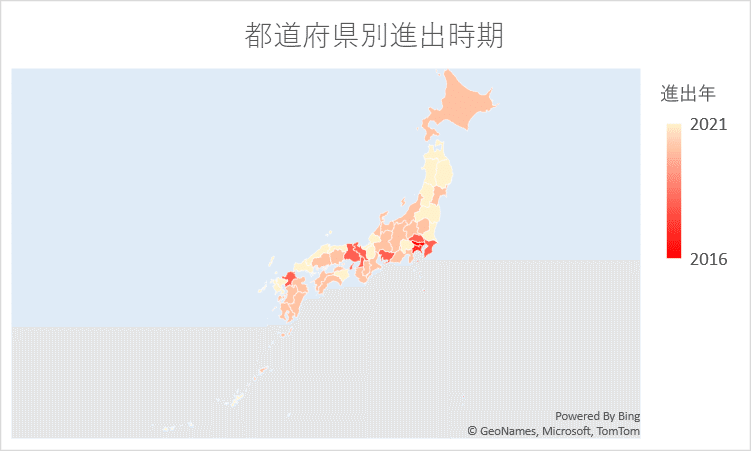

Uber Eatsは2021年9月に全47都道府県に進出

Uber Eatsは配達員が自転車を使うため、密集地帯の多い都会での若年層や単身世帯のユーザーを獲得していきました。そのため、2018年までは大都市圏を中心に拡大していきました。コロナ禍に入った2020年3月から地方エリアにも進出し、2021年9月、サービス開始から5年後、全都道府県に進出を果たしました。また、提携店舗数はサービス開始時の150店舗から2022年1月には15万店舗にまで拡大しました。

では具体的にはUber Eatsはどのような施策を打って、提携店舗数を開始時の100倍以上までに拡大できたのでしょうか

Uber Eatsの具体的な施策

1.積極的マーケティング投資

「全国展開を見据え、テレビCMを5つ放映」

Uber Eatsは営業損益は赤字のまま、投資先行で赤字幅を拡大させながらマーケットシェア・進出エリアの獲得に動きます。全国展開を見据えて、2019年12月から2年にかけて全国的に認知度の高い異色コンビを共演させるCMを5つ制作することになります。企画制作はSpecial Groupというオーストラリアの広告代理店が担当しました。

2.配達員マネジメント「配達員確保が難しい日本で様々な施策を展開」

日本は海外と比べて失業率が低く、移民のように今すぐ仕事が欲しいという人も少ないため、配達員の獲得コストが他国より圧倒的に高くなっています。そのためUber Eatsジャパンは配達員確保のため、以下のような様々な施策を行ってきました。

・配達パートナーに提携しているシェアサイクル( Docomo レンタサイクル)を利用してもらう

・配達用の保温保冷機能があるUber Eats専用バッグを支給

・配達員の紹介料金を1万円以上に設定

・配達員向けに抽選でUber Eatsロゴ入りグッズが当たるキャンペーンを開催

・配送時の事故に対する補償

・Uber Eats Proという配達員のランキング制度を導入し、スターバックスのコーヒーの特典をつけるなどしてモチベーションの向上を図る

・制限時間以内に配達件数に応じてボーナスを支給するクエストという施策を実施

*現在は終了しているものも含む

3.コンビニやスーパーとの提携「日用品のデリバリーにも進出」

フードの配送で整った物流ネットワークを生かして、ローソン(2019年8月)やファミリーマート(2020年7月)、Costco(2021年11月)などと提携し、飲食店以外の日用品の配送にも力を入れ始めました。

4.配送コスト削減「配達員が1度に複数のオーダーを届けられるよう」

近くに住んでいる人たちが同じような時間帯で注文した場合、同じ配達員に複数の注文を配送させる同時配送という施策でコスト削減に取り組んでいます。

これまで、Uber Eatsの日本進出の歴史や背景を振り返ってみました。ライドシェアの実現は失敗しましたが、現在のフードデリバリー市場の拡大状況を見ると、Uber Eatsへの舵取り変更は、Uberの見事な決断であったといえるのではないでしょうか。

現在、配達の際の事故が問題になったり、同業他社との競合が過熱している状況であり、今後もUber Eatsの動向に目が離せません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?