「クール・ジャパン」文化のグローバル展開、その前に(2010年12月から執筆)

先日(2021年10月29日)、突然でございましたが、このnoteのタイトルを「文化マーケティングコンサルタント 井上秀二」に変更いたしました。

2020年9月スタートときに打ち出したコンセプト、「マーケティング関連書籍のご紹介とお薦め」だけではつまらないな、、と思ったからです。

そして、まず「文化マーケティング資料」4本の記事を有料(各年別の個表販売)でアップいたしました。

従来の「マーケティング関連書籍のご紹介とお薦め」(一読良談)もほぼ2週間に1回タームで続けてはまいる所存ですが(無料)、その間の週(基本的に金曜日)には、現在、放置状態の私のBlogにアップした過去の記事を再編集、こちらのnoteに再掲載いたします。

*こちらのnoteに転載したBlog記事は削除して、最終的にBlog消滅を目指します。

序論 「クール・ジャパン」って"自分ゴト"に感じられますか?

先月(2010年11月16日)、たまたまNHKの「クローズアップ現代」を観ました。

テーマは「韓国アイドル旋風の舞台裏」。

今更言うまでもなく、韓国はこの分野で、国際展開を見据えた人材育成・発掘を、国をあげた戦略として展開しています(コンテンツ輸出戦略)。

もちろん、韓国には及ばないものの、わが国も経済産業省主導のもと、「クール・ジャパン」政策を推進してはいますけどね。

「文化産業」立国に向けて -文化産業を21世紀のリーディング産業に-

番組の中では、経産省「クール・ジャパン室」の方が、「日本の産業界での偏見=文化に対する蔑視」の強さを強調されていました(あくまでも番組でそう文脈づけられていたということですが)。

戦後復興から朝鮮戦争特需を経て高度経済成長。

「トヨタ」「ホンダ」「ソニー」・・・。

世の経営者・経済団体の皆さんから、町工場の従業員の方まで、「ものづくりニッポン」のプライドはわかるんですが。

これはマズイなと思います。

尤も、自民党政権時代の麻生太郎元首相の発言で、コンテンツ産業、とりわけアニメが話題になりました。あの「現象」はプラス面もあったものの、マイナス面もありましたね。

一つには(勿論)マスコミ主導であったため話題として“消費”されてしまったこと。麻生政権崩壊ということもありましたが。。

もう一つは、「アニメ」「オタク」の概念が強調され過ぎたことです。

「クール・ジャパン」は「アニメ」だけじゃありません。

「ファッション」も「食文化」もあります。

サブカルだけでなく「伝統文化」というハイカルチャーだってあります。

と言っても「アニメ」「オタク」とその心性は、わが国の文化を考える上でキーになることは言うまでもありません。

ということで、このテーマについて考えてみたいと思います。

我々日本人は自分たちのことがよくわかっていないんじゃやないか?という僕の問題意識もありますから。

1.なおさら"自分ゴト化"が難しい「オタク(ヲタク)」

“国際競争力のあるコンテンツ”。とりわけアニメ。

コンテンツ立国を掲げた麻生政権時代には、「その前に制作現場の過酷な待遇を何とかせい!」という声が上がりました。当然だと思います。

もし僕が制作現場の人間だったらそう言ったかもしれません。

「いや、サブカルチャーが国家の庇護の下に入ったら・・・」

様々な議論がありました。

しかし、まず、輸出産業・観光立国化の実践が先で、潤った収入で現場の待遇改善を図るのが現実的だと僕は考えます。

で、本題ですが、まず第一に「オタク」という概念についてです。

僕の記憶では2005年、野村総研(NRI)さんが、この領域にマーケティング的な切り込みをされました。野村総研(NRI)さんのマニア消費者層調査は、先駆的なマーケティング功績でしょう。

当然のごとく書籍も刊行されました (僕は未だに購入してませんが・・・)。

因みに、僕が仕事で秋葉原(「アキハバラ」)のフィールワークを開始したのは2003年でした。

正確には別の新規事業立ち上げプロジェクトで2002年末から、頻繁に足を運んでましたが。

2003年には、僕の勤務先の親会社だった星光堂に手配してもらって、あるジャンルのファン・イヴェントに潜入もしました。そのときは、ユーザー分類の仮説を驚きの中で検証したものです。

その時、参考文献にさせて頂いた、森川嘉一郎氏の名著『趣都の誕生 萌える都市アキハバラ』。(今は文庫版があるんですね。社会学の先生方にとって古典ともなっていますー2021年注記)

野村総研さんの「オタク市場を探る」というパブリ資料にも、森川氏のことがちょいとだけ触れられてます。

「自分が好きなことに徹底的にこだわるオタクと呼ばれる人たち」

で、「オタク市場を探る」の内容を見ると、「自分が好きなことに徹底的にこだわる」ということで、「オタク」も「マニア」も混同されています。

プレス・リリースでも 「国内のマニア消費者層(いわゆる「オタク層」)」 という定義。

それもそのはず、「オタク市場予測チーム」の熊切氏(当時?)によると、

「オタクとマニアを厳密には区別していない」とのことです。

ビジネスという観点では、このカテゴライズは正解かもしれません。

何しろ“わかりやすさ”も肝心ですから。

しかし、文化マーケティングを標榜させて頂いている僕としては、「ちょっと待った!」なんです(野村総研さんの書籍を、立ち読みしただけで未だに購入していない理由にも、その引っかかりがあるのかもしれません)。

どうも、「今これが売れてるから、売れそうだから」飛びつく、という姿勢には違和感を感じるんですよ。

特に文化(ハイカルチャー・サブカルチャーを問わず)に深く関係しているカテゴリについては。

「オタク」と「マニア」。

この線引き(勿論、厳密には重なる部分もあるんですが)は重要です。

何故そう考えるのか?

まず第一に、表層的な現象のみをなぞるのは危険であること。

「なぜ、(オタク商品は)商品としての価値があるのか?」という探求は、

我々「日本人」の強みをメタ的に捉えるということです。

そのあたりのツメが甘いと、“ブームに振り回される”ということになります。

第二に、なぜ日本人は、その「強み」を「強み」として認識できないのだろうか? ということも掘り下げなければならないからです。

実際、韓国のコンテンツ立国化と比較するまでもなく、わが国の場合、経産省さんが声をあげても、まだ空回りの感が否めません。

もちろん、産業界で、野村総研さんが調査資料を出せれたのは意義のあることです。でも、野村総研さん、その後どうなんでしょうか?

直近では、矢野経済さんが「オタク市場」の調査レポートを刊行されてます。

野村総研さんに倣って(?)「鉄道」とかも対象に入ってますが、まだ、野村総研さんの資料よりも、「オタク」にフォーカスを絞った感がありますね。

2.「オタク」の定義(「マニア」との違い)

「オタク」とはなにか?

そして「マニア」とはどう違うのか?

今回、その最良のテキストとして取り上げたいのが、"ラカニアン"の斎藤環氏の著作 『戦闘美少女の精神分析』です。

斎藤氏が同書で指摘されているように、流行語としての「おたく」の“起源”は、中森明夫氏に遡れます。

(斎藤環氏も中森明夫氏も僕と同世代人です。なぜか中森明夫氏の著作とはずっと距離を置いてきた僕ですが・・・)

その「おたく」の語は、1989年の幼女連続殺人事件を契機として、一時の流行語から日常口語へと進化したと斎藤氏は指摘します。

さらに、80年代前半に流行語となった「ネクラ(根暗)」のポジションに、「おたく」がとって替った感もある、とのこと。

この指摘は、同時代に生きてきた僕には、しっくりときます。

斎藤氏のスタンスとしては、「おたくについてはへたに定義を試みるより、現象のレベルで緩くイメージしておくほうが有意義な場合が多い」ということです。

「人物類型を記述によって捉えようとすることに限界と滑稽さを踏まえた上」で、斎藤氏は以下のように「おたく」の特徴を抽出されています。

(1) 虚構コンテクストに神話性が高い人

(2) 愛の対象を「所有」するために、虚構化という手段に訴える人

(3) 二重見当識ならぬ多重見当識を生きる人

(4) 虚構それ自体に性的対象を見い出すことができる人

(文庫版33ページより)

(注)「見当識」とは、自分の立場の理解のことで、「二重見当識」は精神医学用語。斎藤氏は、様々な虚構コンテクスト間を自在にジャンプし、受け手の立場から制作する立場にやすやすと入れ替わることのできる「おたく」は「多重見当識」にあたると比喩的に表現する。

「多重見当識」の機能には、視点を柔軟に切り替えるというポジティブな側面と、一種の病理的な限界もあるという。「おたく」が離人的な体験を訴えたり、はた目に浮世離れして見えるのはこのためで、ときとして現実逃避と見られることもやむを得ないとも。ちなみに優れたおたくエリートには、現実改変能力があり、ビル・ゲイツやマイケル・ジャクソンはそうであるとも。

で、「マニア」の一部がメディア環境の変化に対応して、

一種の「適応放散」を遂げた形が、現在の「おたく」ではないか?

と斎藤氏は指摘します。

「マニア」の普遍性は「おたく」の比ではありません。

「マニアが一種のフェティシズムであるとすれば、その歴史はほとんど文明の起源にまで遡りうるだろう。」(34ページより)

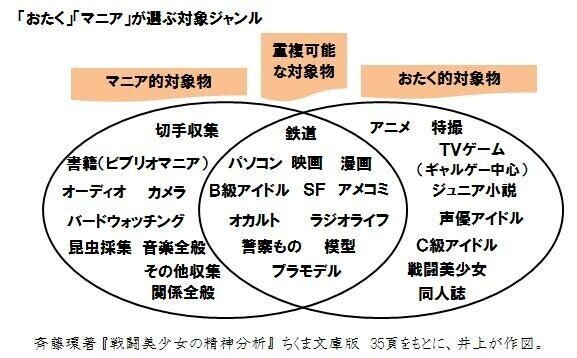

上図は、同書の内容を僕が図にしてみたものです。

斎藤氏の個人的印象に基づいたものでありますし、多くの例外や異論があるだろうことは明記されてますし、僕にも「鉄道はマニアだろ?」など異論はありますが、ここではそういう細かなことは置いておきます。

「マニア」と「オタク」(斎藤氏の著作では「おたく」ですが、今後、「オタク」と標記します)の違いをまとめてみます。

(1) マニアの対象物にはかなりの「実体性」(実利性ではない)がある

⇒ 素朴な「実体志向」という暗黙のルール。

「希少価値」「確立判断」など。

(2) オタクの場合、「実体性」が乏しいだけでなく、

膨大な知識が世間で何の役にも立たないこと、

また、軽蔑・警戒すらされかねないことを承知の上で、

ゲームのように熱狂を演じて見せる。

⇒ 「斜に構えた熱狂」「虚構コンテクストへの親和性」

⇒ 「○○萌え」という表現

斎藤氏は、ベンヤミン風の比喩を用いて、こう表現します。

「実体=オリジナル」のアウラに魅了されるのがマニア。

「虚構=複製物」のアウラをみずから仮構してみせるのがオタク。

ちなみに、同書の中での鋭い指摘なんですが、

「ディズニーオタク」というものが存在しないことは重要です。

やはり「ディズニー」には強力な「実体性」があるからです。

歴史、関連商品、著作権管理の徹底性、そして「ディズニーランド」の存在。

「ディズニー」は強力すぎる「現実」。

企画や制作の裏側まで見通しのきくような対象、俯瞰的に見渡すことのできる虚構についてのみ、オタクの心を捉え、「多重見当識」を発揮できる、との指摘には唸らざるを得ません。

ここまで難しいことを書き連ねてしまいましたが、もう一点、強調しておきたいことを簡単に言いますと、「パロディ」「コラージュ」が重要な行為であるのがオタク、それらが許せないのが「マニア」、と僕は理解してます。

つまり、オタクは対象物を偶像視しない、ということです。

今まで「オタク」「マニア」という2カテゴリで話を進めてきましたが、ここに「ファン」を加えて見れば、わかりやすいかなと思います。

僕の私見ですけど、お客様とした場合、一番有難いのは「ファン」です。

(もちろん、「ファン」「マニア」「オタク」はクロスオーバーします)

でも、ネガな事態が生じたとき、一番怖いのも「ファン」でしょう。

前職で音楽情報サイトを運営していたとき、僕も実感しました。

普段の生活の中でも実感するのは、音楽、文学、その他の趣味全てにおいて、「ファン」は冗談が通じない、ということでしょうか。(失礼な言い方ですけど・・・。またオタクも怒れば怖いですけどね・・・)

もちろん、「ファン」の中にも諧謔の通じる層はいます。

「オタク的要素も兼ね備えたファン」とでも呼びましょうか。

例えば、僕は mixi で「U2」コミュニティに入ってますが、「ボノはプロレスの蝶野に似てませんか?」というトピがあって、割と盛り上がってます。

僕もそういうのは好きなほうなので、「オタク的要素も兼ね備えたファン」だと自認してます。

対して「アイドル系」のファンの場合、「オタク的要素も兼ね備えたファン」はマジョリティではない、ということは容易に想像できます。

3.「オタク」に降りかかった、ごく希少ながら決定的だった事件

前章では、斎藤環氏の 『戦闘美少女の精神分析』をテクストに、「オタク」は興味の対象を「偶像化」しないことを記しました。

同書には著者の斎藤氏が、取材対象者である20代の「オタク」青年から受け取ったメールが掲載されています(引用部分は、文庫版の68~86ページと長くなっています)。

そのメールの中で興味深い話が紹介されてます。

「オタク」の中でもごく一部(1%弱と書かれてます)、好みの対象を「偶像化」する人もいるそうです。

「18禁」否定派という人達で、「純粋で可愛い**ちゃんで、そのような(卑猥な)想像をするなんて、汚らしい」

「エロパロは作品の登場人物、作者の気持ちを傷つける犯罪行為」

とムキになってキレるような人です。

音楽の世界では熱狂的な「アイドル」ファンのような人達でしょうか。

「ジャニーズ」系の女性ファンもそうかもしれません。

「Jポップ」アーティストのファンではマジョリティでしょうね。

当然、「彼」は「オタク」仲間からは、「あなたは虚構を虚構として楽しめないのか?」と批判され、パソコン通信の会議室などで孤立していったそうです。

ところが、ある日「彼」は人生観が変わるほどの衝撃を受けたそうです。

それはコミケで、ある「エロパロ同人誌」を見たことから始まりました。

その同人誌は、「彼」が熱狂的に愛していた漫画作品をポルノコミックに仕立てた作品。普通なら「彼」が激怒して破り捨てたであろう代物です。

なのにそれが出来なかった。

なぜなら、その同人誌はオリジナルの「作家本人」(女性)が作って持ち込んだものだったからです。

自分の感動が全て幻想であり、錯覚であったことを、作家本人によって思い知らされてしまった。

「彼」はパニックに陥ったそうです。

取材対象者である20代の「オタク」青年は言います。

「『~ちゃん萌え』と言って『抜い』ておきながらも、その作品やキャラクターを完全に突き放した視点に立つことができなければ、おたくなんてやってられないわけです。つまり、すごく熱中して作品を楽しんだり語ったりする側面も当然あるわけですけど、同時にある別の側面では完全に醒めているような状態といいますか。自分の好きな作品をあれこれいじれてこそおたくなわけで、作品を神聖化して奉ってしまったら、それはたんなるマニアとかファンに堕落してしまうでしょうね。」 (同書73~74ページより)

「私の知る限り、おたくの性生活の実態はきわめて健全、といって悪ければ平凡なものです。つまり、性欲のあり方として、健全かつ凡庸であり、パンピーとの差異は認められないんです。だいたい、実生活においてホモセクシャルであったり、ロリコンであったりするおたくは、少なくとも私の知る範囲ではいませんね。おたく同士でつきあっている男女も珍しくはありませんし、男性ならば、稼げるようになって、それなりに社会的地位もできると、ごく当たり前のように普通の女性と結婚していきますしね。」 (同書78~79ページより)

僕が長々と引用した部分は、20代の「オタク」青年のメール文面のごく一部です。

著者の斎藤氏は「虚構への欲情」と「健全な性生活」が併行していることに「オタク」の特性を見て、「主体的に解離を生きている」と難しく表現されてますが、ここでは、「オタク」の本質の重要なポイントです。

斎藤氏はこう言います。

「おたくの倒錯性をあげつらい、あるいは切って捨てることは容易だ。『あいつらはロリコンでメカフェチなんだ』これでいい。しかしまたしても、問題はその先にある。かりに彼らが『ロリコンでメカフェチ』であるにせよ、それはめったに行動化されないということ。30年近く経過したおたく史上で、ほぼ宮崎勤だけが例外であった事実にも、彼らの嗜好と行動の乖離ぶりが示されている。」(文庫版59ページより。太字は引用者)

引用にあたり僕が太字で強調した部分は重要です。

前にも書きましたが、「おたく(オタク)」という言葉が流行語から日常口語となったのは、1989年の事件がきっかけです。

これはとても皮肉なことです。

なぜなら、ほんの一部、いや1%にも満たないような人が引き起こした事件によって、残りの99%以上の人達が「(ネガティブな)市民権」を得たということだからです。

僕達が生きる社会では致し方のないことだとはいえ。

言うまでもなく、僕達の「常識」(Common Sence)の形成に最も影響を与えるのは「マスコミ」報道だからです。

(わかりやすい例では、「若者の自殺は問題だ!」という論議があっても、統計的には中高年の自殺のほうが多いということ。つまり「ネタ」にならないものをマスコミは報道しない。「犬が人を噛んでもニュースにならないが、人が犬を噛めばニュースになる」ということですよね)

それにしても、今話題となっている東京都の「青少年健全育成条例改正」問題。

かつて芸術家でもあった?はずの石原都知事、これが限界なんでしょうね。

「世の中に変態ってやっぱりいるからね、気の毒な人でDNAが狂ってて。子供にさらさないように処置しただけ」(石原都知事)

DNAとまで言われると、石原氏もヒトラーの域に達したか? でしょうね(笑)。

石原都知事の言うごく少数の「変態」よりも、大多数の「非変態」の人のほうが実は危ないということがわかってない。

石原氏の想像力はこんなもんなんでしょう(笑)。

石原氏のことは置いといて本題に戻ります。

マスコミ報道によってネガティブイメージに包まれることとなった「オタク」ですが、今に至る偏見にはそれだけではない様々な諸相を見ることができます。

よしんば「危険な存在ではない」ということを理解できたとしても、生理的なイメージ・偏見もあるでしょう。

もちろん僕自身も例外ではありません。

4.日本ならではの「オタク」のリアリティ

斎藤環氏の『戦闘的美少女の精神分析』は、とても読みごたえのある良書ですので、ご興味のある方にはご一読を薦めます。

僕が長々と引用させていただいた「おたく」の概論から、海外と国内の比較、「戦闘的美少女」をキーとして国内のアニメの歴史を俯瞰できます。

最終の「第六章 ファリック・ガールが生成する」では、「『虚構』と『現実』」という小章があり(文庫版298ページから)、そこでは「日本的空間」と「西洋的空間」の比較・検討が行われています。

「日本的空間」には、虚構と現実という対比が十分には機能していないことを斎藤氏は指摘します。

なぜなら、虚構と現実という対比自体が「西洋的」発想に基づいているのではないか? という疑問は鋭いと思います。

そして「西洋的」な発想を、プラトンの「イデア論」に遡り解説しています。

(1) イデア → (2) 現実 → (3) 芸術

という「イデア論」での区分では、(3) 芸術は (2) 現実の模倣に過ぎないとして下位におかれた。

(1) イデアのコピーが、(2) 現実、そのまたコピーが(3) 芸術という“コピーの連鎖”。それに加えて、偶像的なものを排斥するユダヤ・キリスト教文化の影響も重要です。

つまり、「西洋的空間」においては、「リアリティ」はこの位階に忠実に対応し、“虚構のリアリティ”は弱毒化される。

そのいい例が、アメリカの大衆文化で最も上位に置かれる“虚構のスタイル”は「映画」ということになります。

小説も舞台も映画化によって上がりの証明とされる。

「実写映画は現実のもっとも忠実な模倣・再現である」という信仰ではないか? と斎藤氏は指摘します。

だからアニメは永遠に映画のサブジャンルに留まらざるを得ないのではないかと。

さらにポイントとなるのは「検閲」の問題です。

「西洋空間」においては、「図像はその象徴的な価値に応じて検閲される」ということ。

これは、例えば性器がリアルに描かれているか否かに関わらず、「図像における冒涜的あるいは倒錯的な要素が厳しい注目に曝される」(同書300ページ)ということです。

日本では、リアルにさえ描かれていない性器のデフォルメは検閲されません。

(斎藤氏は、皮肉な意味で、日本のメディアはもっとも表現の自由に開かれていると表現しています)

虚構が現実よりもリアルであることは許されず、図像表現が「象徴的去勢」を被る「西洋空間」に対して、せいぜい「想像的去勢」しか存在しない日本空間では、虚構それ自体の自律したリアリティが認められる。

斎藤氏がテーマとした肝心の「戦闘的美少女」のことを詳説せず、一般的な「オタク」論で斎藤氏の著作を参照・引用させて頂くのは氏に失礼であるし乱暴であることを承知で言うのですが、この「日本的空間」における“虚構の自律したリアリティ”、これこそ、秋葉原が世界の“聖地”となり、日本の「オタク」文化が世界中で“今までになかった価値”として魅力を感じられている最重要ポイントではないかと考えます。

ちなみに、“KAWAII(カワイイ)”が、世界の女性達に新鮮なものとして受け入れられているのも同根ではないでしょうか?

つまり、「おたく」は極めて日本的な心性のひとつである、ということなのでしょう。

5.伝統的ハイカルチャーとサブカルチャーのフュージョン、担える?

前章では、「虚構」と「現実」を軸に西洋的発想と日本的発想を比較し、「おたく」や「KAWAII」は極めて日本的な心性ではないでしょうか? という仮説を書きました。

但し、もしその仮説が正しかったとしても、前に書いたように「生理的なイメージ・偏見」が「オタク」の価値を産業パワーに活かすボトルネックとして存在します。

ちょうど僕が言いたかった問題点を、川口盛之助氏(僕と同年代のエンジニア、コンサルタント)が『世界が絶賛する「メイド・バイ・ジャパン』で述べておられます。

長くなりますが、ニュアンスそのものもお伝えしたいため、以下、引用します。

「明治開国以来、私たちの祖先の悲願であった「世界で一目置かれる一等国になりたい」という大目標。一流のモノづくりには成功し、一流の給料も稼げるようになりましたが、なかなか“一流の文化で世界に一目置かれる存在”の域には届きませんでした。文化となるとサムライ、ニンジャ、ゲイシャといった異国情緒路線でのレガシー系に頼りっきりの状況が長く続いたわけです。高度成長も卒業し、バブル破綻の酸っぱい味も体験し、ようやく衣食足りた今、世界の認め始めた日本が打ち出したカルチャーとは、ポケモンであり、セーラームーンであり、クレヨンしんちゃんやキティちゃんだったのです。」

「このレベルの連中について語っていいるうちは、ほのぼのとした愛らしいキャラ扱いで済むかもしれませんが、最前線は、「エロゲー」など「女装男子」「仮想女子」などと退廃的な腐の香りとともにばく進中です。海外では日本アニメを総じて“Hentai”と翻訳される有り様。国を豊かにして、子孫に明るい未来を残そうと頑張ってきた前の世代の方々からすれば、「こんなものを作りだすために俺たちは踏ん張ってきたわけじゃない」と叱られそうなお気持ちもよくわかります」

「ようやく一等国の誉れを得た暁に、世界に認められるはずだった日本の誇るべきカルチャーとは、伝統のハイカルチャーのはずでした。それは、武士道であり、職人気質であり、桂離宮に見る侘び寂び、幽玄などであるはずでしたが、ふたを開けてみて海外でブレークしたものは死角をついたような、ユル系やらヘタレ系、萌えキャラやコギャル風といった嘆かわしいものばかりです。」(同書15~16ページより)

そう言えば、昨年から今年、来年までの年末、NHKで司馬遼太郎原作のドラマ『坂の上の雲』を放映してますよね。

近代日本がまだまっとうな自国ポジションの認識と、外交戦略を持っていた時代を描いています。

海軍・陸軍の先駆者と、漱石とも親しかった文学の先駆者が同郷の友人で、コアな志は同根だったというはとても象徴的です。

国の“行き先”が不明確な現在、こういうドラマが放映されることの意味って、わかりすぎるぐらいわかります。

しかし、それでも「オタク」に代表されるサブカルのパワーを否定するべきではないでしょう。

以下に引用する川口氏の指摘は、僕が常々考えてきたことそのものです。

「しかし、冷静に考えてみると、何か、人を強く惹きつけるような革新的なものとは、前の世代に簡単に理解できるようなもののはずがありません。今でこそハイカルチャーとして紹介される歌舞伎も浄瑠璃も茶道も、みな当初は下層庶民のサブカルであって軽蔑されたものでした。最新型のJポップ・カルチャーも世代が移り変わるうちに市民権を獲得し、気づいた頃には立派なハイカルチャーに昇格していることでしょう。」(同書17ページより)

このあたりの具体例を挙げればきりがありません。

ごく個人的な所感なんですが、70年代から今に至る日本の「アイドル」「歌謡曲」の衣装にしたって、僕にとっては「痛い」ことこの上ないもんですけどね。

僕も抵抗感があったんで電子書籍を買ってiPadで読んだんですが、マス向けでヒットした理由はよくわかります。

読み物としてはそれなりに面白いと思いましたよ。

僕の周りの人達は専門家ばかりなんで、装丁を含めて肯定的な評価をする人は少なかったんですが。

この書籍、装丁のインパクト効果(最初にやっちゃったことは凄いことです)もあってヒットしましたが、二匹目、三匹目のドジョウは厳しいとは思います。

ただ、難しい内容を素人にもわかるように“翻訳”すること、そのコンセプトに合ったインパクトある装丁を施したこと。

これは凄い能力だと思いますよ。

ドラッカー信奉者のコンサル先生達とは違った素晴らしい能力でしょう。

余談ですけど、たとえば大前研一先生の「近頃の草食系の若者」批判、それも「俺たちの時代はな・・・」的な批判ばかり。そういう専門家より、「もしドラ」を出された人達=著者を含めた編集・出版陣営のほうが、世の中への貢献度は高いんじゃないかとさえ思いますし、僕もシンパシーを感じます。

司馬遼太郎の小説も素晴らしいでしょう。

しかし、日本でしかその素晴らしさは理解されません。

対照的に、国際的作家となったのが村上春樹。

なぜ村上春樹の作品が世界中で翻訳され共感されるのか?

そのあたりは、内田樹のこの書籍を読めばわかります。

キーワードの一つは「父性の不在」。

我々日本人が自覚しづらい(当たり前だから)特徴を海外(特にキリスト教文化圏)の人達は持っていない。

内田樹の村上春樹論も、「オタク」の象徴される日本人の心性というアナロジーに対応してるんじゃないかと思います。

前述の川口盛之助氏が『世界が絶賛する「メイド・バイ・ジャパン』の中で提唱する、「秀忠世代」という概念は鋭いの一言です。

まぁ「一代目」と「三代目」を媒介する「二代目世代」のことなんですが。

川口氏は言います。おごれる平家が三代で滅びてしまったのは、いきなり貴族になろうとしたから(平家は武士団です)。

それをベンチマークして同じ過ちを繰り返さなかったのが、徳川政権15代、約260年の泰平の世。

そのキーマンは二代将軍秀忠(今年のNHK大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」の主人公の3人目の夫です)。

初代のストイックさを受け継ぎつつ、爛熟文化が腐敗せずに上手に発酵するようにバトンタッチをした功績は二代将軍のセンスであったと。

(関ヶ原に向け徳川主力を率いていたのに、開戦に間に合わなかった大失態はここでは些細なことなんでしょうね-笑。まぁ勝っちゃったし・・・。それに武将としては評価の低い秀忠の価値を見出した川口氏、鋭いっすね・・・。)

これを戦後日本に翻訳すると、団塊世代(とその上の戦中派世代:井上が追加)が「初代」。

「秀忠世代」は、昭和30~40年代生まれのテレビっ子第一世代。

「初代」のベタな頑張りの大切さ、愚直にこだわるモノづくりの重要さもよくかわる“根性系”でもあり、敗戦由来の欧米コンプレックスもわかる。

さらに若い頃、バブル破綻も経験し、その後、後に続く下の世代のこともわかる。

「我が国の将来の持続的な発展の鍵は、この“秀忠機能”を充実させることにかかっています。愚直なモノづくり魂をそのまま維持することは現実的ではありません。かと言って、注目のポップ・カルチャーだけでも国全体の富を生み出すには不十分です。ソフトウェアの性質として、大量の雇用の受け皿にはなりにくいのです。駆動エネルギーにはなるものの、才覚のある一部の人達だけが潤うだけで、質量が足りないのです。現在の状況とはこの二つの宝物が互いに接点を持たず、軽蔑しあっています。社会全体の大きな機会損失です。」(同書45~46ページより)

エンジニアだけあって鋭いご指摘です。

「先代の築き上げた“モノづくり魂”とクールジャパンな世界級のカルチャー、両者が揃っている平成のこの瞬間とは、後にも先にもない今後の分水嶺となる大事な時間帯であって、実はあまり長い時間は残されてません。」(同書46ページより)

クールなカルチャーを効果的にモノづくりのコンセプトに翻訳する。

それも安直にキャラクター商品を作るということだけでなく、ストーリーの世界観やキャラクターの行動原理といったメタ的なものを製品の仕様や機能に翻訳する。

川口氏と違い僕は理系出身のエンジニアでも、世界的コンサルファームの人間ではありませんが、“秀忠世代”です。

今年は色々と抱負がありますが、自分の専門分野(カルチュラル・マーケティング)でも、“秀忠機能”を発揮していきたいものだな、と思う2011年年初であります。

長々とお付き合いいただき、どうもありがとうございました!

(2021年11月)

◆デスクリサーチ資料はこちらです(↓)

◆ホームページはこちらです(↓)