着物リフォームの歴史 その4・何を?(What)

さて、このようにしてスタートした着物リフォームブームです。本稿ではどのような素材が使用されたかについて考察したいと思います。

最初は手持ちの着物から

着物リフォーム作品が、最初から商業的に販売できたのではありません。最初は家庭にある古い着物が利用されました。綿入れやねんねこ半纏を作るのと同じです。昭和後期及び平成時代は、まだ家庭にリフォームのできる素材がたくさんあったのです。まずはこれらの消費から始まりました。手をつけたのは着物リフォームの歴史 その3でご紹介した戦前生まれの層です。よってこの時期は素材も様々です。

売れ始めたのちに利用された素材

着物リフォーム作品が売れ始めたことで、利用される素材は大きく変わりました。販売が目的なので、お客様に「価値がある」と認めていただく素材でなければなりません。見栄えがよく、着物としても高価なものです。

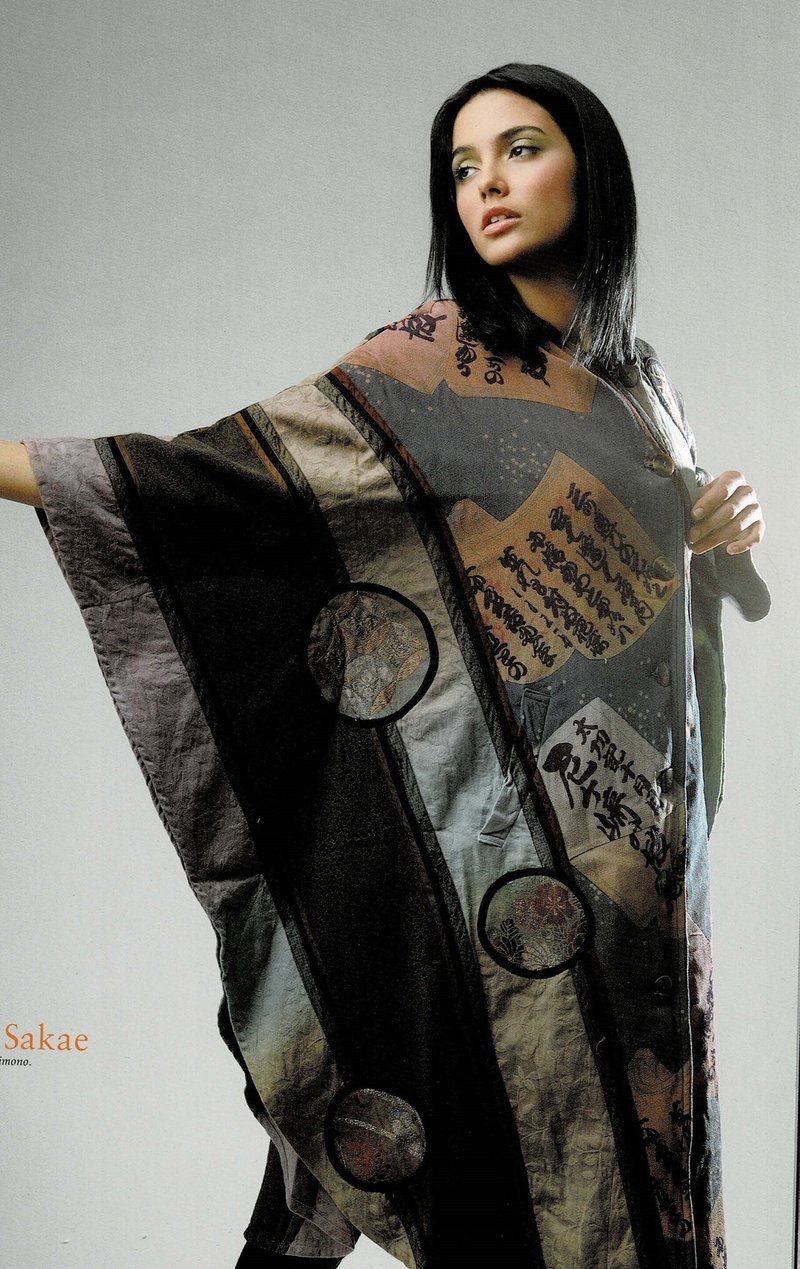

ここで参考になるのは、ブームの際連続して刊行された「創作市場」というムック本です。いろいろな作家の作品を紹介しています。

まずは木綿です。木綿は洗えるということで人気でした。

次に大島紬です。コートなどに使用され、高い値段がつけられました。

男性用着物の襦袢も人気がありました。

最後に、面白い利用をされたものが大量旗やのぼりです。柿渋で染めて使用する作家もありました。

これらの作品を今の若い方々がご覧になってどういう感想を持たれるのか興味深いところです。

古布・古着物の市場ができる

こうして古い着物を仕入れ、リフォームすることがビジネスになるということがわかると、骨董販売の業界も変わりました。それまで箪笥の付属品でしかなかった着物を売買する市場(マーケット)ができたのです。狭い意味で販売をする市場(いちば)も各地にできました。専門の業者も増えてきました。

それまで骨董というと女性の参入が難しい世界でしたが、女性の着物業者が増えました。最初は古物商の奥さんなどが主でしたが、新規参入の方も増えたのです。着物リフォームは家庭の隅で行われていた手仕事から、新しい市場を作る経済活動となりました。この点は評価に値すると筆者は考えています。

古物商・リフォームをする作家・販売の場所(手作り市や骨董市)・出版社・購入する顧客

という一連の流れが出来上がっていたのです。

現在の着物を売買する市場は2022年現在も存在しますが、かつての勢いはありません。当時高額で売買された大島紬や木綿も価格が安くなっています。また、購入する層も減っています。

似内惠子(一般社団法人昭和きもの愛好会理事)

(この原稿の著作権は昭和きもの愛好会に属します。無断転載を禁じます)

【参考資料】

創作市場 別冊21号 発行 株式会社マリア書房

【参考サイト】

着物リフォームの歴史 その5・なぜ?(Why)

https://note.com/showakimono/n/n634ee354ff05

一般社団法人昭和きもの愛好会

「昭和きもの愛好会」は2018年12月、様々なアイデアが出る中で設立されました。以降2年間、任意団体として活動して参りました。

showakimono.jimdofree.com

一般社団法人昭和きもの愛好会 youyube チャンネル

昭和きもの愛好会showa kimono

一般社団法人昭和きもの愛好会は昭和の戦後に着目し、その時代に制作生産された着物の技術力、デザイン性などを調査することです。

www.youtube.com

昭和きもの愛好会FB

一般社団法人昭和きもの愛好会

一般社団法人昭和きもの愛好会. 533 likes · 42 talking about this. 戦後の昭和30年代〜

www.facebook.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?