「ROBOTICS;NOTES DaSH」(Switch版)の感想

「ROBOTICS;NOTES」(以下「前作」)に引き続いてのプレイ。内容についての若干のネタバレを含む。

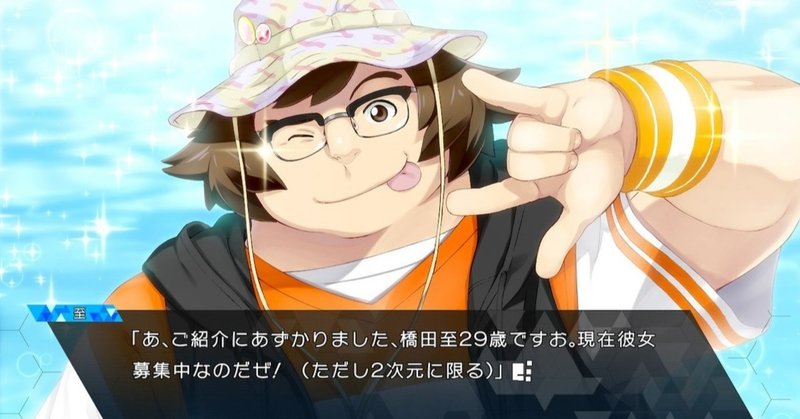

まず前提として、自分は大のシュタゲファンであり、「ROBOTICS;NOTES DaSH」(以下「今作」)をプレイしようと思ったのも「シュタゲのダルがやってくる!」ということで、シュタゲシリーズの外伝として楽しめるのではないか、と思ったからである。前作から通してプレイしたのも根っこはそこにある。従って、その点についてはそれなりにバイアスがかかっている可能性をあらかじめお断りしておく。

まず、全体の構成として、物語の視点がダル中心となったことで、前作の「いけすかない捻くれ高校生の視点でずっと読まされるのがどうもなぁ」というストレスからは大きく開放され、個人的には非常に楽しく読めた。

さらに、ダルを「旅人(マレビト、裸の大将といってもいい)」的存在とし、ロボ部の面々を、ときには技術的にサポートし、ときには人生の先達として背中を押すという役割を持たせたことによって、各キャラごとのエピソードにバリエーションを与えることに成功し、物語を牽引するエンジンにもなっていた。

これは前作から思っていたことなのだが、ロボ部の面々は全体で「ロボ部」として活動するときはともかく、個々のエピソードで主役を張らせるにはどうもキャラクターが弱いな、という印象だった。

ダルは技術力もさながら、ラボメンとして仲間を思う気持ちが理解でき、さらに親となったことで年少者を一歩引いたところから見守る温かい視点を手に入れている。ロボ部の面々を活かしながら物語を進めるのにこれほどうってつけのキャラは居ないだろう。そういう意味でもダルの登場は正解というよりも、もはや必然ではなかったか、と思える。

エピソード構成については、君島コウを一旦封印するまでの前半パートが若干おふざけ要素が強い気がしなくもなかったけど、前半パートはダルのお披露目+ロボ部とダルの信頼関係を築くためのパートであるため、決して蛇足とは感じなかった。ふざけた君島コウもダルのキャラに合わせてくれていたのだろう、きっと。

それに続く各キャラごとのルートは、個々のキャラの持つ悩みや問題をダルが関わって解決していく展開であり、前作で消化不良だったキャラのエピソードも存分に語られ、こちらもたいへん楽しく読ませてもらった。

愛理の話は「一昔前のギャルゲの切ない話」のようで懐かしい気持ちに。前作で生身の愛理としては出番が少なかっただけに、小悪魔的なキャラが意外でもあった。

父との和解を果たす昴のエピソードはベタながらも心に来るものがあった。父の「お前に新しい夢ができたのなら、今日からそれが俺の夢だ」というセリフは、今作でも屈指の名セリフではなかろうか。

ジュンの引っ込み思案を克服したいエピソード。ミス・ヒアデスには「んな極端な」と苦笑しながらも、プレアデスとの絡みもあり楽しく読めた。声の演技からもジュンの成長っぷりがうまく表現できていたと思う。

フラウの話は「なんじゃこりゃ」というものではあったが、このキャラはもうセリフを聴いてるだけで楽しいので、まったく文句はない。むしろ本編ルートでは今回ダルに喰われた感があるので、もっと出番を与えてほしかった!

ネット上のいろんな感想を見ると、「DaSHはサブキャラのエピソードが多くてファンディスクのようだ」といった感想もあり、サブキャラのエピソードの比重が上がったことに否定的な面々も居るようだが、自分は全く逆の感想である。

というのも、あき穂パートから最終パートに至る「ロボ部の皆がチカラを結集して世界を救う」という本編のストーリーにはプレイ当初からもうあまり期待していなかったから。

確かに、昴やフラウといった能力の高い面子はいるものの、技術的な面では僻地の高校の「ロボ部」という設定がどうしても大きな枷となる。JAXAという「地の利」はあっても公的機関で協力には限界があるだろうし、町の技術屋に過度な期待もできない。それを補うべく登場したモノポールというドーピングアイテムに至っては、危険性が不明なのにも関わらず町の技術屋がガンガン加工するし、秘匿すべき存在のはずなのに最終的にはJAXAの面々にまで知られることとなっており、それについて誰も疑問や危機感を抱いていないというとっても雑な扱い。(追記:JAXAに存在を教えた確定的な描写はないので、もしかしたら知られていないのかも。ただ、前作のガンつく2で施設をガッツリ使用してたことや最終決戦前の職員の関わり具合からして、なんも知らずにすんでいる筈がないだろ、という気持ちはある。いずれにしても未知の物質の扱いが雑だろという感想は変わらない。)

それでも最後はロボでドンパチして世界を救うのだ。とくれば、これはもう「科学ADVですよ」といわれてもピンと来ないのだ。たとえそれがフィクションでも、フィクションなりの説得力を感じられないのでは。

したがってこの話は「空想科学作品」ではなく「SF風味の青少年の友情と成長を描くファンタジー」なのだ、と。細かいツッコミはナシで割り切って読むのが正解なのだろう、と自分の中では結論が出たのだった。

であれば、世界を救うという本筋よりも、各キャラクターごとの物語を見せてくれることに力点が置かれても読み手としてはなんら困らないし、むしろ歓迎である。カイトとあき穂という主人公的面々にあまり魅力が感じられず、前作も「ロボ部メンバーとそれをとりまく人達の群像劇」と捉えていた自分としては、なおさらである。

カイトについて言えば、成長して仲間を思いやる面を見せるようになったのは一応主人公らしいが、宇宙飛行士を目指すとか言われると「え?」としか思えず。宇宙での長期滞在やさまざまな活動に際して、原因不明の発作を持っているのは問題ないのか?というツッコミがどうしても頭をよぎる。

カイト自身が宇宙飛行士を目指すことにした動機はおそらく「幼少時にミサ姉と見たロケット打ち上げの思い出」に端を発するのだろうと思えるが、目指すのならば「発作」をどうするのかについて彼自身がどう考えているのかも説得力のある描写がほしかった。

カイトの発作については部外者のダルにまで目押しのために利用されており、こうなるともう都合のいいスタンド能力のような扱いである。もともと好きなキャラでないため、個人的には発作マシーンとして雑に扱われようとも別にかまわないのだけど。

またあき穂についても、世界を救えるかどうかという瀬戸際で、発作のリスクを省みずKAMINAGIの搭乗を志願する、という無茶っぷりがある。これも姉を思うが故であり、さらに製作側のスタンスとして姉との共闘バトルを実現させて「姉との関係の回復」をなしえるストーリーを作るほうが重要なのだ、ということであればそれでもいいとは思うけど、やっぱり発作について、あき穂自身があまり深く考えたような印象はない。

今後の物語がもしあるとして、製作陣は二人の「発作問題」については解決する気はあるのだろうか?もうこのまま放置で終わるのだろうか?

(追記:確かに作中ではダルの考察的なセリフもあったので、それを踏まえればある程度説明がなされているということなのかもしれないが、カイトやあき穂自身が将来に向けて発作との付き合い方をどうするつもりなのか、についてはもう少し今作の中で本人たちの心情を聞きたかった。)

とはいえ、今作で「ロボ部」の面々の物語としては一段落した感があり、また、これ以上カイトとあき穂を主人公に据えても話がおもしろくなりそうな気があまりしないので、個人的にはもう「ロボ部」メインの話はいいかな、という感じである。

シュタゲメンバーが活躍する話の中で元ロボ部の面子が絡んでくるようなエピソードがあれば面白そうだし、ぜひ読んでみたいとは思う。特にフラウや成長した昴などは即戦力としてラボメンとコラボできるだろうし、愛理やジュンは癒しを与えてくれるだろう。

シュタゲファンとして、今作を読めたことはたいへんよかったと思っているし、今後の話の展開にも期待がかかるってものである。エンディングでダルが示唆していたが、次にラボメンとコラボする彼らと出会えるのはいつであろうか。気長に待つこととしたい。

あ、あと今回の分岐システムはわかりやすくてよかった。ゲームシステム的には退化したのかもしれないが、それでもメインストーリーの裏で走っている「ツイぽ」をこのタイミングで読め!と強制されるのは、メインストーリーへの没入感が削がれるため自分としては好きではなかった。「読みたければ読めばいいが、読まなくてもよい」くらいのスタンスがちょうどいい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?