サーンキヤ学派

サーンキヤ学派(サンキヤ学派)は、古代インドの哲学的思想の一派で、数学的・論理的なアプローチを重視し、物質世界と精神世界の関係を理解しようとした学派です。以下はサーンキヤ学派に関する詳細な説明の箇条書きです:

起源と創始者:サーンキヤ学派は紀元前5世紀ごろにインドで生まれました。その創始者は、サーンキヤ経典と呼ばれるテキストの著者とされるカパラ(またはカプラ)と呼ばれる哲学者です。

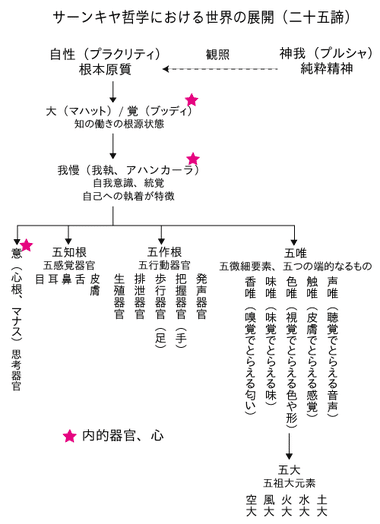

プルシャ(Purusha)とプラクリティ(Prakriti):サーンキヤ学派は二元論を重視します。物質世界はプラクリティ(原初物質)によって構成され、プルシャ(超越的な純粋意識)がそれとは別に存在します。プルシャは変化しない永遠の存在であり、プラクリティは物質界の根本的な要素を表します。

25の要素:サーンキヤ学派は、物質界の生成と進化を説明するために、25の要素からなる体系を提唱しました。これには、5つの感知器官、5つの行動器官、5つの精神機能、5つの物質性質(エレメント)、およびプルシャ(純粋な意識)が含まれます。

解脱と終着点:サーンキヤ学派は、人間の苦しみと解脱についても考察します。プルシャとプラクリティが分離することで、プルシャは解脱し、苦しみのサイクルから解放されると考えられます。この状態を「カイヴァリヤ」(完全な自由)と呼びます。

ヨーガとの関連:サーンキヤ学派は、哲学的な理論としてのみならず、ヨーガ哲学とも密接な関係があります。ヨーガは、プラクリティとの結びつきから解放される手段として、サーンキヤ学派の考えを採用しました。

影響と批判:サーンキヤ学派の影響は、その後のインドの哲学的思想にも見られます。しかし、他の学派と同様に、サーンキヤ学派にも異論がありました。例えば、ヴェーダの権威を否定するなど、一部の点でヒンドゥー教の主流派とは対立することもありました。

現代への継続:サーンキヤ学派は古代の学派ですが、一部の概念や哲学的アイデアは現代のインドの思想や哲学にも影響を与えています。

以上が、サーンキヤ学派についての詳細な箇条書きの説明です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?