移動平均線のRSIを表示して環境認識に使ってみる

■イントロダクション「移動平均線のRSI」

皆さんRSIはお好きですか?私はまあまあ好きなのだ。インジケーターを用いたテクニカル手法は色々試してみたけど(正確には今も色々試行錯誤中ですが)、移動平均線とRSIの組み合わせ程度でも勝てる手法はあるので、まずはこの付近を最初は押さえておいて、あとは実戦経験を積むのが良いのではないかと思っている。

私が知っているトレーダーでチャートはローソク足だけで十分(水平線とトレンドラインは自分で引くし、移動平均線すら戦略を考えるのに邪魔)という人も居るので、要は「自分に合った(無理なく継続できる)手法」が一番大事なんじゃないかとも思うが・・・脇道に逸れそうなので、本題に戻る・・・。

さてTradingviewの良い所は自分でscriptを書けなくても、運営がデフォルトで基本的なインジケーターを網羅的に用意しているのを利用できるのと、熱心なユーザーが公開している多くのカスタムインジケーターも利用できるところだろう。さらにそれらを自分好みに簡単にカスタマイズして使えることも利点だ。

今回の移動平均線のRSIを表示させることも標準で用意されているインジケーターを利用すれば設定は難しくない。

テキストの説明はほどほどにして、まずは画像をみていただければと思う。

注目して頂きたいのは、メインチャート画面の白色(50期間)と黄色(100期間)の太い移動平均線と、下部のサブチャートに反映されているそれらに対応する各移動平均線のRSI(14期間)である。

ご覧のように長期で安定的なトレンドである場合、長期移動平均線のRSIは買われすぎか売られすぎのどちらかにに貼り付いてしまう傾向が高い。この性質は売買のトリガーには使いにくいのだが、逆に環境認識として使用するには、ぱっと見で状況が分かりやすいため好都合なのであった(後述するが工夫すればトリガーとしても使える)。

■移動平均線のRSIの具体的な表示方法

Tradingviewにおいて移動平均線のRSIを表示するのは非常に簡単で、以下の2ステップで完了する。

1.メインチャートにSMAを表示する。

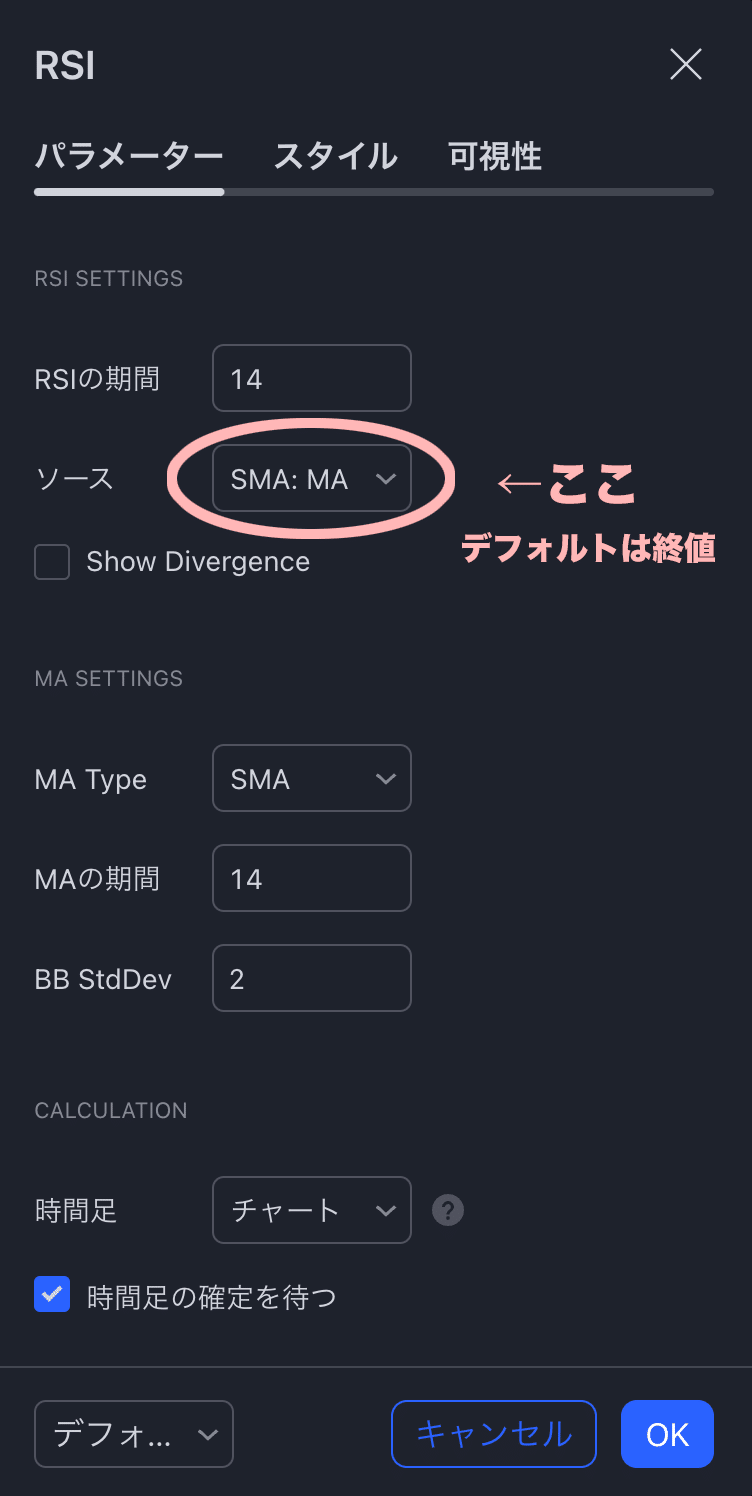

2.RSIのインジケーターを追加し、設定の「パラメーター」タブの上から2番目の「ソース」の項目として上記のSMAが選択可能になるため、「終値」からメインチャートに表示した「SMA:MA」に変更する。

以上である。

ちなみに上記のサブチャートのRSIは、二つのRSIを重ねて表示している。このやり方は、二つの移動平均線についてのRSIの設定を行ったあと、2番目(1番目の下部に表示される側)に設定したRSIにおいて、「詳細」→「移動」→「上の既存ペインへ」を選択という手順を踏めばよい。

■移動平均線のRSIを環境認識として利用した売買事例

一例として上に示したSMA50のRSIとSMA100のRSIを環境認識として利用した事例を説明しよう。なお以後のストラテジーはロング(買い)オンリーでありショート(空売り)は行っていない。

前提条件:SMA50のRSI、SMA100のRSIがどちらもレベル50より大であるとき(≒安定的上昇トレンドがあると見込まれるとき)、買いの前提条件が成立していることとする。

売買条件:今回は売買トリガーとして短期移動平均線SMA9とSMA21を使用。前提条件が成立した後、SMA9がSMA21を上にクロス(すなわちゴールデンクロス)したら買い、SMA9がSMA21を下にクロス(デッドクロス)したら手仕舞い。

たったこれだけのシンプルな手法であるが、実際に検証してみた結果を以下に示す。比較対象としてこの環境認識を用いない単純な短期移動平均線のクロス手法(期間は本手法と同じ)の結果も載せておく。なお検証の対象は東京市場の時価総額トップ30銘柄を日足で売買した場合である。

全30銘柄の平均プロフィットファクター(PF)は環境認識無しのものが1.348に対し、1.570と向上しており(約+16%)、エッジがありそうである。(あまりハッキリと言い切れないのはSMAのクロス手法に比べて取引回数が少なくなるためで(概ね3分の1)、平均50〜60回前後しかないのでバラツキが大きいなあと感じるからである)。

また余談だが、環境認識を行ったとしても勝率には殆ど差がなくSMAのクロス手法の限界(どう頑張っても40%ちょっと)が分かったのが個人的に今回の検証の収穫だった。勝率がほぼ同じでプロフィットファクターが向上しているとうことは、安定的上昇トレンドがあると見込まれるときは、上昇方向の値幅がそうでない場合に比べ取りやすいということを示していて、それがエッジの源泉だと考えられる。

■おまけ(移動平均線のRSIをトリガーとして使用した事例)

最後に、こんなこともできるよという事例も参考までに触れておきたい。今度はトリガー自体も移動平均線のRSIを使った事例である。これはトリガー用の短期SMAのRSI(今回適当にSMAの期間を10、RSIの期間は14としている)を追加し、上記と同じ前提条件のとき、そのRSIが買われすぎ、ミドル、売られすぎの各レベルを上抜けたら買い、下抜けたら売りというストラテジーである(2本の長期移動平均線のRSIだけでも同様の手法は作れるが、それだと取引回数が激減し、バラツキが大きすぎて参考にならなそうなので棄却した)。

下図のように水色のラインがメインチャートではSMA10、サブチャート画面ではSMA10期間のRSIを示す。チャートは同じくトヨタ自動車の事例である。

そして、下表が短期移動平均線のRSIをトリガーにしたストラテジーの検証結果である(表の右側の背景が薄いブルーの列)

平均プロフィットファクターはさらに向上し1.773となっているが、取引回数がさらに1割ほど減っており、バラツキも大きいのであくまでも参考程度に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?