ハードディスクを物理的に破壊してみよう!黒歴史データ抹消・新旧HDD比較分解レポート

壊れたハードディスクや、古くなって使わなくなったハードディスク。どうしていますか? メルカリやヤフオクで売るという手もありますが、ソフトウェア的にフォーマットや消去しただけでは、どうしてもデータ復元・流出のリスクが付きまといます。

専門業者に依頼しても、破壊せず中古品として横流ししていた事件があったように、黒歴史データを復活させることなく確実に息の根を止めるには、自ら手を下すのが確実に近い方法と言えます。

今回は2010年/2019年の新旧ハードディスクを分解しながら構造を簡単に紹介したり比較しつつ、どうすれば破壊できるのか解説したいと思います!

日曜大工用のドリルで穴開け破壊する方法などもありますが、今回分解破壊してみたところ、危険性も低く簡単だったため、HDDの処分にお困りの方は是非お試しください!

破壊するHDD

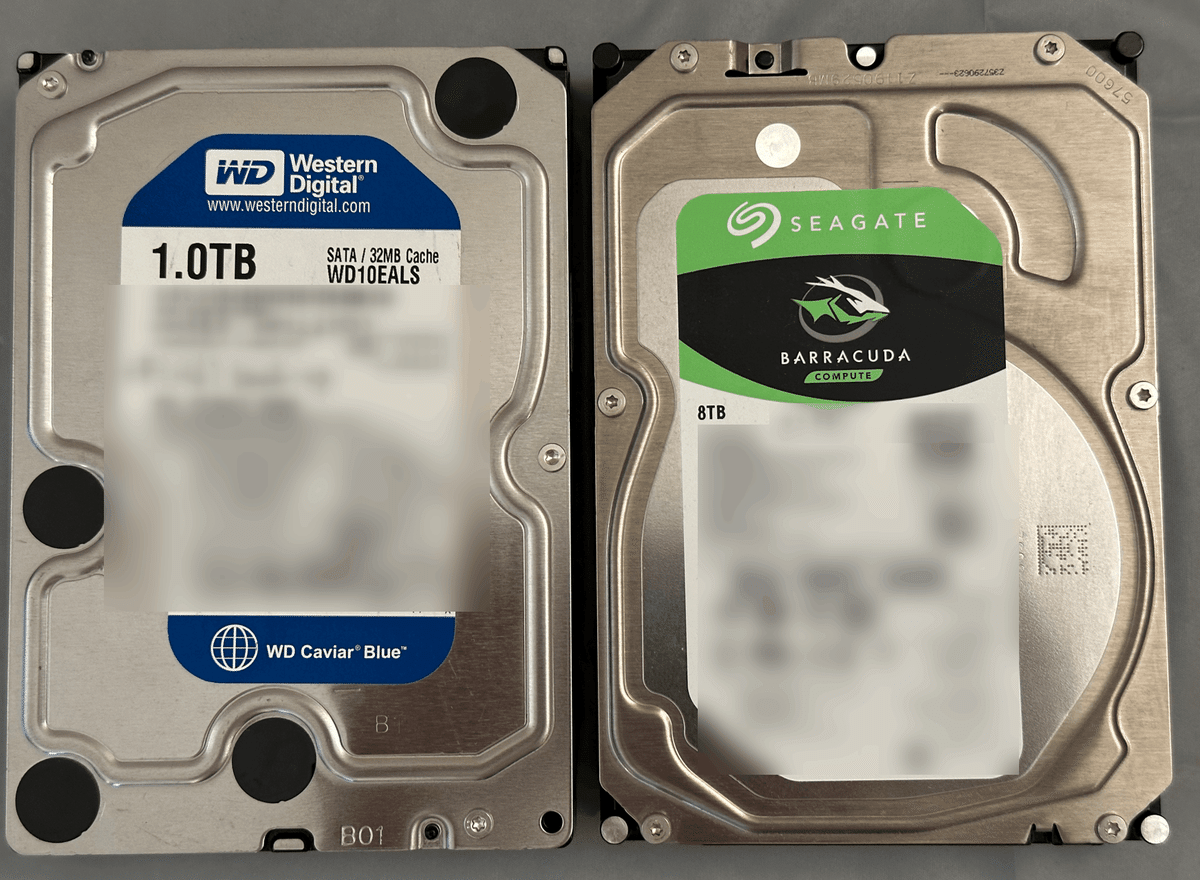

今回は下記2台のHDDを分解・破壊します!

・Seagate製ST8000DM004(8TB 2019年7月生産)

こちらは使用から2年半くらいで動作不良が発生、保存したデータが消える問題が起こったため使用停止。ギリギリ保証期間外(2年)…。

・WesternDigital製WD10EALS(1TB 2010年5月生産)

こちらは経年劣化。温度が上がりやすくなってきたため退避させていましたが、PCのSATAポートの空きも少なく、今回廃棄処分に決定。

工具の準備

さて、いざ分解!の前に、工具の紹介です。

こういったHDDには星形の特殊ネジ(トルクス)が使われていることが多く、一般的なプラスドライバー等では分解できません。ネットではサイズ調べてホームセンターで買ってきて…みたいな話をよく見ますが、AliexpressやAmazonで買える、こういった電子機器分解用の特殊ネジセットを2千円くらいの安いもので良いのでひとつ買っておくと色々使えるのでおすすめです。

ポイントですが、ねじ先のビットが金属の素材そのまま(銀色)のものではなく、こういったコーティングされているものがおすすめ。一度某iPhone分解修理などで有名なサイトで売られている1万円くらいのキットを使う機会があったのですが、コーティングのないビットがあまりに脆く、ボロボロと金属粉が出てくる有様でした…。それから、ビット保持部分はシンプルなものを選びましょう。カッコいい構造の安物はそこから壊れます。

今のところ3年目くらいで相当使いこんでますが、長持ちしてます。

まだ売ってたのでリンクを貼っておきます。63in1のほうですね!

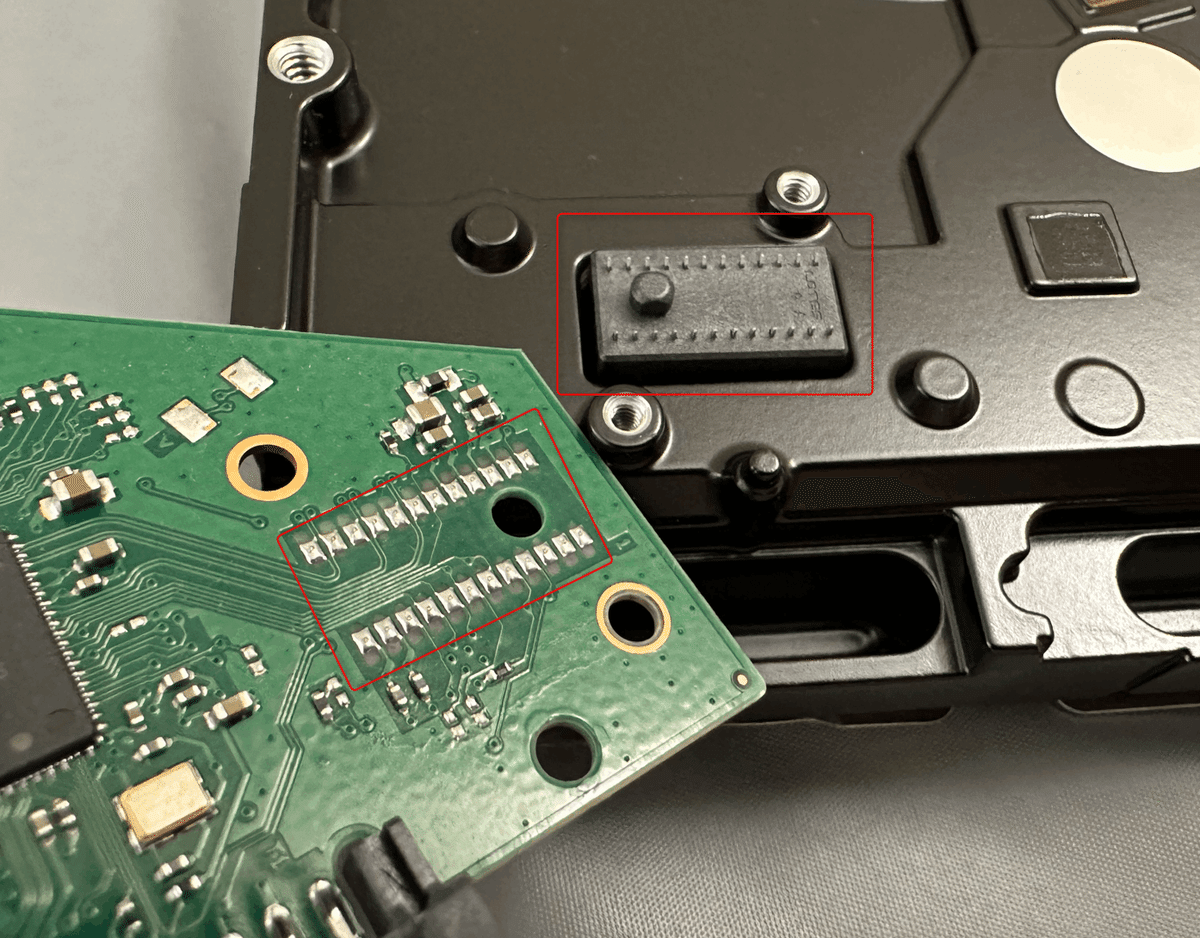

基板の取り外し

早速、裏側の基板を取り外します。

HDDの基板は中のディスク装置を制御する基板なので、データは保管されていません。しかし、装置を制御するための固有情報は保管されています。基板を破壊する必要は必ずしも有りませんが、取り外して分けて捨てると、データ復旧を防ぐ手立てにはなるでしょう!

※極論、制御基板はどれだけ破壊しても、同じ型番品を持ってきて、固有情報チップを書き換えれば(相当な技術が必要ですが)HDDを動作させることができます。言わばHDDの基板は金庫の鍵のようなもので、時間をかければいくらでも突破できるものです。金庫の中身を見られたくなければ、鍵をかけて捨てるのではなく、捨てる前に中身を破壊することが肝要ですね。

※※一部、Windows Vistaの時代に流行ったハイブリッドHDD等、基板側にデータ保管領域を持つタイプもあります。その場合はSSDを壊すのと同じく、基板上のメモリ部分も破壊する必要があります。

Seagate 8TB @ 2019

なるほど、考えられてますね。

モーターコントローラ(HDDを回転させるため)ですね。

あとは電源系や、EEPROM(上述の制御用固有情報を記録している)らしきICと部品が見えます。

WD 1TB @ 2010

BGAでなくリードタイプの部品が目立ちますね。

既に使用していませんでしたが、こちらのHDDも残り寿命は長くなかったのでしょう。

左がWD製@2010、右がSeagate製@2019。

2010→2019の9年間による半導体の進化や、コストダウンの努力が見て取れますね。

本体分解

さあ!いよいよメインディッシュです。

Seagate 8TB @ 2019

必ずラベル下などに隠されたネジがあるので注意。

警告ですが、HDDは密閉された状態で調整されており、

一度開封しただけでも埃が混入し、個人レベルでは復活が相当難しくなります。

廃棄前提以外での興味本位の分解は絶対にやめましょう!!

組みなおしてもまともに動きません。

全てのネジを外せていたら、角を軽くマイナスドライバーで引っかけるだけで簡単に開きます。

「力を入れても開かない」場合は隠されたネジがまだあることが多いです。

ディスクとは非接触で磁気によるデータの読み書きを行います。

左側が非常に強力なネオジムマグネット。

こうして密封されたHDD内部と外部の基板で通信を行ったり、ヘッドの制御をするんですね。

下側にもネオジム磁石の部品があります。

昔のタイプはガラス製などもあるようですが、最近の物はほぼ金属製のようです。

この状態のまま無理やりディスクを破壊する人もいるようですが、

ネジ外すだけで簡単に取れるので全部バラします。

どの部品も相当に高精度に作られていて、

これが1.5万円くらいで売られている世の中ってすごいな…とか思う次第です。

WD 1TB @ 2010

こちらは2023年に買ったWD製には無かったので、WDのメーカ固有ではなく、昔は貼ってたというやつでしょう。どうやら本HDDには内部部品の固定と兼用の蓋ネジ穴があり、その箇所には黒いテープが貼られているようです。

ディスク数に合わせて固定穴だけが残り、1か所実装されていないのがわかります。

通信のための構造は同じようです。腐食?焼け焦げ?が痛々しい…。

左がWD製1TB(2010)、右がSeagate製8TB(2019)。

新しいSeagate製はより薄く、わずかに大きくなっているのがわかりますね。

この辺は材料と加工技術の発達の賜物というところでしょうか。

ディスクの破壊

さて、綺麗に分解できたところで、本家本命のディスクを破壊し、何があってもデータ復旧されて黒歴史が流出することがないよう最終処理します。

ディスクはジップロックに入れましたが、今回は実は金属製ディスクなので不要。

ガラス製ディスクの場合は割れると大変危険なので袋や箱、保護具など対策を用意しましょう。

叩きます!!曲げます!!

この時の注意点はベランダなど外で、近所迷惑にならないよう昼に、出来るだけご近所さんに見られないように作業しましょう。黒歴史完全抹消するつもりが新たな伝説を作ってしまいます。

ついでに、おまじない程度にHDDについていたネオジムマグネットでこすっておきました(磁気記録式のため…)。

ここまでやれば、恐らく大丈夫でしょう!!

逆にこれをなんとかしてまで復旧する人がいたら、もうどうぞ見てくださいという感じですね。あとは不燃ごみとして捨てるだけです。

一応、私は基板・HDD部品・ディスク本体と3つに分けて捨てました。

ということで、HDDくんお勤めご苦労様でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?