『アークナイツ』を始めて2年経過したので、ゲーム方面からザックリ感想書く

『アークナイツ』を始めて2年が経過した。レベル120には2ヶ月前に到達。

結論から言えば「芯のしっかりしたタワーディフェンスゲーム」であると感じた。なので今回はどんなゲームでどういった部分が刺さったのかの感想を書いていきたい。

タイミングとしては『ニアーライト』が始まったくらい。あと『エンドフィールド』のプレイ映像公開とアニメ化の告知もここら辺のタイミングだったような気がする。そんなこんなで2年たったのが先日の事だ。

手を出した理由としては当時当直勤務が物凄く増えてしまい纏まった時間家でゲームを遊ぶのが難しくなったので、それなら折角だしひとつソーシャルゲームってフォーマットを試しに一区切りまで遊んでみようと、そんな軽い気持ちではじめたのがキッカケだった。

選んだ理由としては画が派手且つ色合いが鮮明過ぎない塩梅の雰囲気が丁度良く感じたからである。可愛らしいよりカッコ良い方向のキャラクターデザインや服装デザインなのも特にしっくり来てた。あと丁度見かけた『暴風眺望』編のCMで気になったりとかそんなんだったようなうろ憶え。

本記事は『アークナイツ』を2年間触れての感想をまとめた文章になっている。毎日ログインしてるけどハマってはいないです。ムキになって理性溶かしたりもしてるけどハマってはいないです。

先にも書いた通り、ソシャゲというフォーマットそのものに対しほぼ初めてしっかりと向き合ってみた状態での感想になっているので、既に他サービスでは標準仕様となってる要素も目新しいものとして書いてる部分があるかもしれない点はご容赦を。ゲームシステムの理解についてもまだまだ及んでいない感触があるので、何かしら記述に誤謬があるかもしれない部分についても何卒ご容赦を願いたい。

加えて本記事の性質上、半年実装が先行している所謂『大陸版』に関しても普通に話題として扱っているのでお気を付け頂きたい。

それと本記事はゲームシステム方面の感想がメインなので、ストーリーやキャラクター、アートワーク、サウンド方面への言及は軽めとなっている。

足止め系タワーディフェンス

本作は「高台や地面に直接ユニットを配置しステージ毎の固定パターンで出現する敵の進行を食い止める」流れが基本となる『タワーディフェンス』ゲームである。ゲームとしては「Plants vs. Zombies」をよりライブサービス向けに複雑怪奇に魔改造したような趣となっている。

なので遊びとしては「ヒマワリを配置してコストを稼ぎ、ナッツで敵ユニットを防いで、エンドウ豆で迎撃して、サクランボでのボム攻撃や青エンドウで減速もさせる。ステージによっては蓮の葉で足場も作る」といった感じとなり、そこに回復関係のユニットが追加されたり進行ルートのバリエーションが豊富になったようなものと考えて頂ければしっくり来るだろう。

それもあって「なるほどこれなら過去に遊んだことある」と即理解出来てスンナリと進めることが出来た。同じ同じ。実質プラゾン。

配置できるユニットの職業は大きく分けて8種類、コスト稼ぎの『先鋒』、受け止め役の『重装』、地上メイン火力の『前衛』、高台配置で遠距離攻撃の『狙撃』、高台配置で術攻撃の『術師』、高台配置で回復役の『医療』、各種バフデバフ及び追加攻撃の『補助』、上記に該当しない特性を持つ『特殊』の8種類となっている。

これらを組み合わせた配置を行うことで敵の受け止めと攻撃ゾーンと回復範囲と遠距離攻撃範囲の駆け引きを行う「アタッカー・タンク・ヒーラー(・+α)の概念が存在するタワーディフェンス」となっているのが本作の特徴だ。

加えて、職分やスキルによって決まる攻撃範囲マスや敵自体を受け止めるブロック数も特に重要なパラメーターとなっている。これによって攻撃ゾーンと回復ゾーンやバフデバフ領域を巧い事構築しつつ、地上ユニットによるルート封鎖や速攻撃破、高台ユニットによる攻撃や減速等々の性能を生かす為の配置を考える必要があるのだ。たいていの場合特定のマスに攻撃範囲を重ねて集中的に敵をキルする場所を構築するのが重要なので、無駄のないユニット配置を考える事に試行錯誤を重ねることになるだろう。

本作のシステムはソーシャルゲームやブラウザゲームでちょくちょく運用されてるフォーマットだったらしいが、自分のゲーム遍歴的には先に言及した通り「『Plants vs. Zombies』だこれ!」で腑に落ちてた。というか運営側もとあるイベントのとあるEXステージで明らかにもろPvZなステージ用意してたのでそっち意識してるのは割と確信犯(誤用)っぽい。復刻してから当該ステージの事を知ったのでマジで驚いた。(ギミック的にも足場(蓮の葉)を設置するギミックにフォーカスの当たってたイベントだったので満を持してだったのだろう。)

能力を把握したうえでの采配

さて、以上が本作の概要なのだがこのシステムでどう面白く仕上がってるのかだが、これまで遊んでみて本作を特徴付けてるように感じた部分はざっくりと言えば「ユニットの仕様の細かさ」と「ゲームプレイ時の懐の深さ」であるように感じた。ここからはこれらの要素について掘り下げていきたい。

先にユニットは全部で8つの職業に分かれていると書いたが、これらの職業は更に仕様が異なる職分に派生している。

例えば『重装』なら純粋な防御に長けた『重盾衛士』、回復スキルを有する『庇護衛士』、術攻撃由来の様々な技を持つ『術技衛士』、通常回復を受け付けないが単体で完結してる『破壊者』、などと言ったようにだ。

雑な当てはめではあるが『FF14』で言うところの「ロールを担うジョブがある」ものであると考えて貰えれば。各職業はおおむね5~10種類の職分に派生しており、新キャラ実装に合わせて新職分が生まれたり職分内で更に別の職分へと分化したりと常に変化し続けている。

そして本作のユニットはそれぞれユニット単位で(高レアになればなるほど)単純なステータスの強弱だけではない突き抜けた特殊仕様が実装されていることも珍しくなく、一体加わるだけで遊び方がグッと増えるようなケースもしばしば発生する。(そしてそれら大抵過去ステージが破壊されるようなケースも多い)

各ユニットは、基本的な職分特性に加えて『素質』と呼ばれるユニット毎の固有仕様と様々な効果を発動する『スキル』の組み合わせによって活かされる形式となっており、『職分特性』に『素質』か『スキル』の性質の何方か或いは両方の仕様が組み合わさることで性能を千差万別なものにしている。

例えば「回復を受け付けないが数秒ごとに攻撃を無効化するシールドを最大3枚まで展開し、シールドが割れる(=攻撃を受け止める)度にHPを回復」する素質に対して「攻撃を受ける事でSP(スキルポイント)が貯まり4SPになり次第、尚且つ周囲に敵がいる際自動で周囲8マスをスタン効果付きで攻撃し自身のHPを回復する」スキルを選択すると、特性の「3体まで敵を受け止める事が出来る」基本仕様と合わさる事で「攻撃の遅い敵や雑魚敵のラッシュに対して常に回復し続けながらスタンを付与しながら攻撃して殲滅し続ける」効果を発揮する事が出来る、といった具合にだ。

ユニット一体の説明を行うだけでこれだ。このような仕様と仕様の組み合わせをもったユニットが数百体実装されており、フレーバー的なデザイン的な含意としての属性だけではない「パラメーターでキャラクターが立っている」デザインが成されているのだ。

また、ユニットの特性は少なからずほかのユニットに対して影響を与えるといったケースが多くあり、例え単純な素質だとしても適用範囲が他オペレーターに影響する効果だったといったケースも珍しくない。なので組み合わせで幾らでも活かすことが出来るオペレーターは多数存在する。

勿論レア度が下がればその分同じような性質や仕様が被ることも少なくないが、後述するエンドコンテンツではこれらのスキルや仕様を一時的に伸ばすことが可能で最終的に微細な違いが大きな変化として「化ける」事も珍しくないので油断できない。

これらは同時に、ゲーム内で実装されてるスキル説明テキストや素質の説明だけでは実際の挙動を把握するのが難しくしているのもまた事実で、所謂『白Wiki』と呼ばれるアークナイツのWiki内の解説とにらめっこする時間が長かった。白Wiki内でのユニット解説はどれも仕様の細かい分析が頻繁に行われており、具体的な挙動の説明や実際の数値の計算、図解やgifアニメによる動作解説、使用例の動画リンク等々様々な形式で各ユニットの性能の解説が丁寧におこなわれている。

また大陸版の情報を主で扱っている黒Wikiでは本国での性能解説論文の翻訳も掲載されており、併せて確認することで大まかな使いどころを知ることが出来るし。YouTubeはYouTubeでユニットのパフォーマンスをベンチマークしてる人や大陸版のプレイ風景を動画に収めてる動画投稿者も居たりして助かる。物凄く助かる。

このように本作では新規キャラが実装される際、ビジュアルや設定といったキャラクター的特徴と同等かそれ以上に「どんな素質とスキルを持ち合わせているのか」「どう運用するユニットになっているのか」「誰と組ませるのが良いか」といったゲーム的性能が特に話題の中心になる傾向が強い。

普段の遊びについて

さてこれらのユニットの仕様を用いて攻略する本作のステージは極めてパズル的な側面が強いステージデザインとなっている。ステージ毎に進行ルートが固定で設定されており、イベントや章ごとにギミックが用意されたり様々な特性を持つ敵ユニットに対処していく事となる。

難易度が上がれば上がるほどそのリトライ回数も増えてくるだろう。本作は何度も試行錯誤し自分の手持ちでの解法を導き出す遊びとなっている。

こちらが行える操作は方向指定を含めたユニットの配置とスキルの発動とユニットの撤退となっている。そしてこれらの操作の一手一手やタイミングが重要な駆け引きとなっている。同じ座組でも一手入れ替わるだけで結果が大きく変化するという場面も珍しくない。特に高難易度ステージであるEXや強襲、死地作戦ではその傾向が強くなる。

また本作の動作は基本60fpsとなっておりユニット選択時のスロー状態も相まってスキル発動のSP回復や敵の攻撃モーションの見極め、どのユニットにブロックさせるかさせないか、どのタイミングで配置するか撤退させるかの判断を1フレーム単位まで切り詰めることが可能となっている。

その結果、本作はパズル的な考え方を主体とした戦略性を要求しながら同時に「針穴に糸を通すようなゴリ押し」も許容されており、リアルタイム性に任せた食いしばりで最後まで粘る事も可能なシステムデザインとなっているのだ。

なので高難易度アクションを遊んでいる際の「あと少しで敵の体力を削りきれる部分で一気に瓦解して負ける」場面もあるし「この場では勝てる見込み無い確信はあるが不思議と冷静になり次局に向けての分析を始めてる」といった口の中が乾くような感触を覚えた状況も珍しくなかった。手持ちのユニットが足りない時の危機契約の時などは特にそうだ。

このタワーディフェンスというジャンルの中でも、カードゲーム的な相互影響も狙える特性を考えつつフレーム単位でユニットを配置しスキルを発動する、ひとコストひとマスひとフレームひとピクセルレベルの紙一重の攻防具合は、ゲームとして代替不可な仕上がりになっているように感じている。

(リアルタイム且つ地上ユニットを配置しての「敵を受け止める」遊びについては最近だとオートチェス系がジャンルとして伸びてきているので一応は期待できそうではあるが。目立ったところでは『Legion TD 2』辺りの対戦特化が主なのでまだまだ先は長そうではある。)

というか今だとSteamやコンソール市場でもタワーディフェンスゲームは探すのが地味に骨なジャンルとなっている傾向がある。たいていの場合は拠点構築系のシミュレーションとして完結している場合が殆どで、特定ルート上に防御ユニットを設置してマネジメントする方向への特化はミニゲーム規模でない規模となると選択肢がグッと狭まってしまっている。基本に即しきったタワーディフェンス作品となると『Dungeon Warfare』や『Defence Grid』辺りだろうか。ここらへんも結構前の作品になってしまう。

あとはTPSやアクション要素を付加することで遊びを広げようとしていた時期もあった。だが『Toy Soldiers』は初代と続編で堅実だったのが大分おとなしくなってしまったし『Orcs Must Die!』も初代で完成しきってしまったのも相まって続編以降方向性を決めあぐねてる感じが続いてる。あとは単体完結だと『Iron Brigade』辺りか思い出せるのは。最近だと『溶鉄のマルフーシャ』も拠点防衛型シューティングアクションとしての側面が強い。それくらいタワーディフェンスとは他の要素と混ぜ合わせるための素材元として「溶け込んでしまってる」ジャンルになってしまっている状況は否めない。素材元としては最適だが素材としては進化の袋小路感ある塩梅の立ち位置。

そもそもの話としてタワーディフェンスというジャンルが名称として改めて定義された経緯が『Warcraft』のMOD辺り(近い遊びの先行事例は存在したが大抵作品単体で完結してしまっている)なのでパッケージとして元祖と言われるような決定的な作品がいまいち定まってないジャンルでもある。

ステータス周りの調整関係

さてここまでは基本的な遊び部分を中心に感想を述べていったわけだが、そもそもの話として本作は「少額決済によるゲーム内通貨を用いたランダム型アイテム提供方式によって運営が賄われている形式」のスマートデバイス向けゲーム、いわゆる『ソーシャルゲーム』と呼ばれるもののフォーマットにてコンテンツが提供されている。

なので毎月のように新規ユニットが追加され新規ギミックが用意される運営方式である性質上、ステータスの上限が無際限に引きあがる事で過去実装のユニットが環境に追い付かなくなる現象である「インフレ」との闘いでもある。だが本作はそこについても巧い事調整を行って「誤魔化せている」側の作品であるように感じた。というのも初期に実装されたユニットがいまだに(モジュール等の追加強化こそあれど)一線級の活躍を見せているからだ。

前提として本作のユニットの基本ステータスにおいて攻撃力と防御力の他に攻撃範囲、ブロック数、要求コスト、要求SP辺りが普段気にする数値となっている。そうした中で本作の所謂「強いユニット」は大別して二種類の実装傾向がある。「ステータス的な強さ」と「数値に拠らない利便性」のふたつだ。

攻撃力は流石に上限が引き上げられ続けている雰囲気を呈しているがそれでも射程や配置コスト、スキル発動の必要SPなどは物凄く慎重に調整されている雰囲気があり、いまだに「コストやSPがいち足りない」といった悩みがついて回るので、今も限られたコストで効率よく射程や攻撃範囲をどう重ねるかのキルゾーン構築に脳味噌をこねくり回す必要があることには変わりないのだ。このように本作は「数値がいち増える」重要性を踏まえた調整が行われている。

特にユニット配置に際したコスト周りについては、現時点に至るまで序盤の盤面構築でコスト回復の早さ頼みとした速戦即決の戦略は取りづらい状態が維持されている事からも調整の慎重具合が伺える。今の実装状況をもってしても☆6突撃兵の「先鋒の初期所持SPが追加される」特性と☆4旗手の「低コスト且つ回転率の高いスキル」の組み合わせが純粋なコスト回収において鉄板である状態が続いているのだ。

逆に比較的最近実装された☆6工匠のスキル2の「特定ユニットに対してSPを回復させるトークンを配置する」仕様については先のSPとコストの調整の影響からか中盤以降のスキル発動に際しての安定供給としては唯一無二な性能を持つ反面、初動のスタートダッシュとしては召還トークンと合わせると重めの配置コストを持っているという部分からも数値的な調整の難しさ感じた次第だ。

そしてもう片方の実装傾向である「数値に拠らない利便性」についてだが、先のユニット説明の項でも触れたとおり、各ユニット毎に唯一無二の特性を持っていることが多いのだ。これによって、たとえ本来の職分としての攻撃力諸々がステータス的な数値の上限の引き上げの影響に晒されても、その利便性によって活用場面が未だ存在するといったケースも珍しくない。

ステルス剥がしはもとより、攻撃する度相手の特殊能力を無効化したり、敵の動きを遅くする連鎖攻撃が行われたり、一定間隔で行うHP回復に合わせてSP回復も一緒に行われたり、加速度的にHPを減らしながら強力な攻撃を繰り出し続けたり、一定時間無敵になる代わりにその後一時的に行動不能の代償があったり、特定の地点に延々爆撃し続けたり、攻撃している相手以外の自身の周囲八マスを常に吹き飛ばし続けたりなど職分の性質と組み合わさり代替不可な仕様をもったオペレーターが多数存在する。

関連してオペレーターによっては最大3つ備わっているスキルのどれを装備して普段使いの戦闘に臨むのかの意見が人によって分かれるケースも珍しくない。そうはいっても基本はS2やS3の利便性や威力が勝ることが多いのだが、そうであっても遊び方によって見解が変わりかねない状況が発生するというのは調整として理想の状態のひとつであると個人的には感じている。

また特性に関連した流れとして、所謂高レアと呼ばれる☆6オペレーターを中心に利便性として「複数の職分を兼任する」特性を持ち合わせることが多い。高速再配置のような先鋒、重装のような前衛、医療のような重装、術師のような医療、医療のような補助、前衛のような特殊、狙撃のような特殊、特殊な特殊、などのようにだ。

例えば先鋒ならコスト回復方面でステータスを無法にするのではなくコスト回収役ながら「前衛並みの能力を一時的に備えさせる」ことで場持ちを強化するという方向で攻撃力や防御力が強い方向に「インフレの力学を逃してる」のだ。

SP方面についても、スキルの攻撃力が高くてもスキル発動の為の要求SPが高く設定されてたり回復方式が時間による『自動回復』でなく攻撃を行うことで稼ぐ『攻撃回復』や、逆に攻撃を受けることで稼ぐ『被撃回復』の形式をとることで発動頻度のバランス取りを行ったりしている場合が多い。もしここで攻撃回復が強力さの代償として設定されている職分で自動回復を備えたユニットの実装となると恐ろしい性能を発揮しかねない。

ちなみにSP回復周りの仕様や素質についても面白いものを持ち合わせてるユニットが幾つも存在しており、被撃回復だけでなく攻撃回復の性質も追加する、HP回復と同時にSP回復、自動回復の速度を上げる、防御した際周囲のユニットにランダムでSPを供給する、回復範囲内で敵が撃破され次第SPを回復させる、数秒ごとに攻撃回復や被撃回復ユニットのSPを自動追加回復させる、などと言った形で相互に作用するオペレーターも少なくない。ここもユニット間での相互作用としての駆け引きが生まれる要素となっているのだ。閑話休題。

このようなステータスの上限の引き上げを特定方面に逃がす調整は結果として「特定の新規ユニットを活躍させるために既存ユニットを何時も通りに運用する」という使い方がメインとなり結果として「歯車として強い」ユニットが出来上がる土壌が形成されている。

ステータス周りと言えば数値の表示の仕方も本作はささやかで、物凄い数の数値が画面上にひしめき合う事がエフェクトとして機能している作品というわけではない。何なら上がった攻撃力周りも逐一ユニットを押下して確認して初めて効果実感できるくらいまで数値自体の強力さは表に出していない傾向がある。そういった意味でもインフレを避けるように基礎システムを構築しようとしてる雰囲気を覚えた。

流石に節目節目のイベントの限定オペレーターともなると、毎回その時点での環境から見たら無法に近い性能が実装され少なからず話題になる事が多いが基本的に通常ステージの攻略に際してはそこまでの性能を求められることは少ない(※圧倒的に楽にはなる)ので戦力不足による停滞こそあれど「この限定が居なきゃ先に進めないよ」な状態には遭遇していない。今のところ。これからどうなるかはわからない。

ちなみに限定オペレーターは単純な攻撃力の強さとしての無法だけでなく、配置や設置周りやスキル発動方式等の基礎仕様に手を加えたような「プレイヤー操作感覚が変わりかねない挙動」が仕様として実装されがちなのも興味深く、扱いが特殊な言わば「仕様が高い」オペレーターが収まっている傾向が強い。

追加ユニットがシステム側準拠で自動配置されたり召還物が法則性を持って融合出来たり、地上設置マスをダイナミックに占有したり、強力な攻撃力を持ちながら配置回数にカウントされなかったり、強力な攻撃力を持ちながら配置可能な間隔が短い職分だったり、スキル発動方式が手動から自動に切り替わったり等々「操作感覚が変わりかねない」ギミックが実装されていることが多いのだ。なので大抵は遊びを大きく変えかねないポテンシャルを秘めた枠として伏魔殿になっている。

遊び方と言えば「ゲームシステムを駆使して変な遊び方をしてる」ドクターの動画をよく見かけるのも本作の面白い傾向であると感じている。

定番どころだとソロユニットで攻略は鉄板として、特定ステージで敵ユニットを全員落とし穴に突き飛ばす遊び方や、逆に引き寄せ時の加速度を極めたり、☆5縛りで各特性をフル活用しようと試みてる人や、逆に敵を全く倒さず限界まで出現させて敵を抱え続けてから一網打尽を行い可能なら処理落ちを狙ったり、HPが高いボス相手にバフをどこまでもマシマシにしてから特定ユニットの一撃でHPを削り切ったり、強力な分常にHPが減っていくオペレーターを最後まで生存させてその攻撃だけで削り切ったり、

これら上記の遊び方は一見ネタのように見えるしネタでやってる側面も強いと思われるが、存外高難易度コンテンツを攻略する際のヒントとしても機能することが結構あるのでこういった模索を行う動画は眺めておくのも物凄く面白い。

基本ユニットの重要性

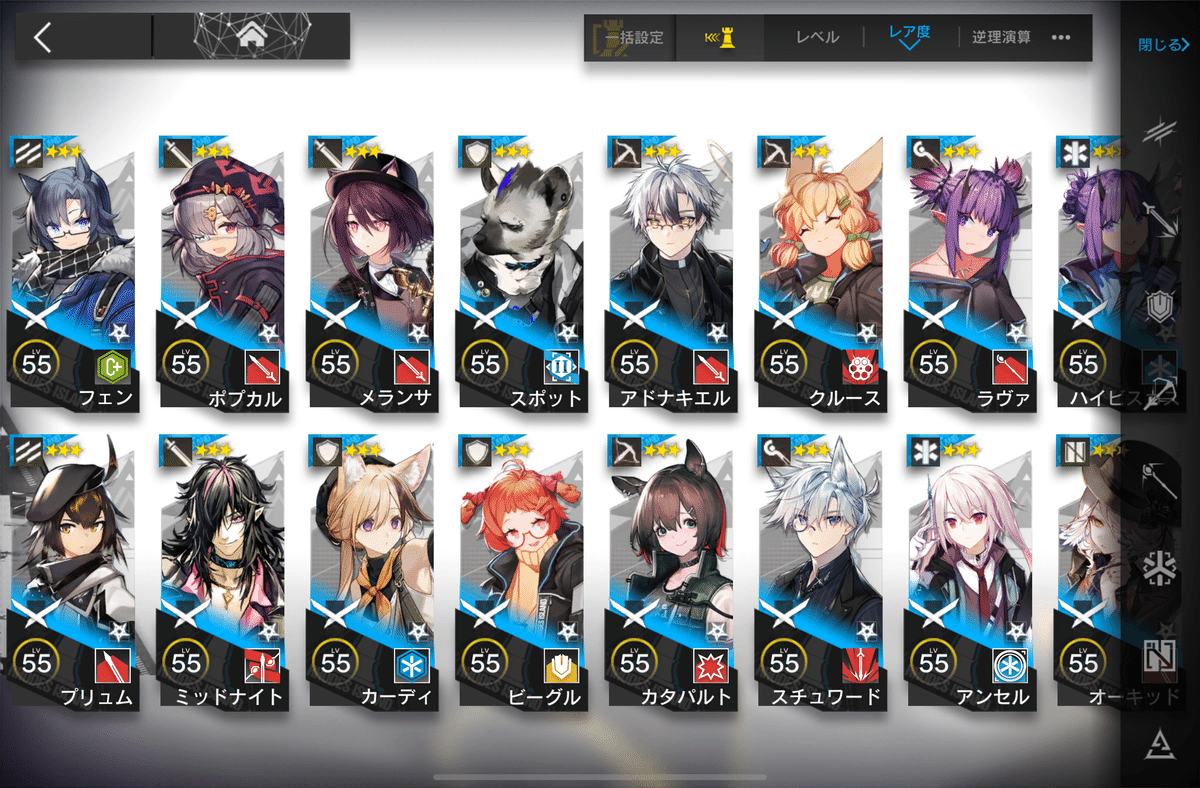

ここまでは所謂高レアリティのユニットについて話してきたわけだが、ここからは逆に☆4~☆1の低レアリティと呼ばれるユニットが本作ではどういった立ち位置になっているのか。といった部分についても触れていきたい。

結論から言えば本作の低レアユニット、特に☆3以下は全員育てておいてはじめてスタート地点に立ったと言えるだろう。各職分の基本仕様の把握として無駄が無いし、メインシナリオ外のコンテンツになればなるほど改めて起用する機会が出てくるなど低レアの重要性が増す。

本作は各ユニットを次々育成完遂することそれ自体もゲームの目的となっており、つまるところユニット育てるための素材を集める為にユニットを育てる為に素材を集めてユニットを育てる事の繰り返しとなっている。トゲトゲください。

なので☆6の育成の為のリソース消費は莫迦に成らなく、最初のうちは大抵は昇進1まで漕ぎつけるのが関の山だろう。そしてほとんどの場合は☆6の昇進1はステータスが高いユニットどまりで本来の性能を発揮しきれるわけではない。

なので、始めたての頃は特に各種リソースを☆6の数ユニットにつぎ込む前に☆3以下を揃えて頭数を整えておくのが鉄板となっている。特に☆3は総ユニット数も限られてるし後から追加される気配もほぼほぼ無いグループなので「とりあえず一通り揃う」安心感がある。☆2も当然頭数として育てておくに越したことない。

こうした基本的なユニットを育てたうえで☆6を改めて育て編成する「単核(☆6が1体でそれ以外は低レア)」が序盤は攻略のセオリーとなるだろう。高レアユニットはここから置き換える形で徐々に徐々に編成していく事になる。最終的に☆6☆5だけの座組になるにしてもその過程で低レアリティユニットの存在はないがしろに出来ない。

そして☆1だが「配置枠を消費しない(編成枠は使う)」が基本仕様となっている唯一無二の枠となっている。能力としても時間制限がある中での回復や攻撃力バフといった支援能力を持ち合わせているユニットも居るのでいざというときの起用が攻略の鍵となるパターンも珍しくない。

あと☆1は地味に入手手段が限られており、☆6確保くらいには手間がかかる場合が多い「ある意味レア枠」として収まっているのも面白い。いまだに☆1のオペレーター全員を完凸出来てない。

「低レアで縛ってる時が面白い」ってのは特定のユニット持ってない際の攻略に際して制限が出てる状況に対してのある意味強がりではあるのだが、諸々のユニットが足りなかった頃に無謀に臨んだ危機契約のヒリつく感覚は確かに独特の遊びごたえが有ったのは確かだ。

そういえば☆6に関連してリセマラするかどうかについてだが、自分の場合は「そこら辺の概念よくわからん」で適当に流してしまって最初に出てきたユニットでそのまま進めて結局何とかなった。丁度イベントしてた時期で最初が☆6前衛の耀騎士と☆6重盾衛士で確かに双核運用を基本とした編成にして組み合わせることで疑似群攻みたいな運用をしてた憶えがある。

とりあえず始めたての頃は☆6を育てるより「☆3の全部(と☆4の一部)を育成しておく」のが特に重要だ。特に☆3は慣れてきた際、殆どストーリーやイベントで起用しなくても、後述するエンドコンテンツで選択肢に上がるという状況も珍しくない。

ところで初期の座組に関連して「初心者に☆4旗手を薦めるべきか」いった話題を少なくない頻度で見かけるがこれはゲームとして攻略の糸口が幾らでも考えられるが故に上がる話題でもあるように見えた。

個人的な見解としては、スキル発動時ブロック数が0になる特性の把握は最初のうちは確かにややこしいが、一気に慣れる目的にもなるので、☆3先駆兵との同時運用を前提で積極的に起用するのが良いだろう。

自動周回と最適化

本作のユニットの仕様把握と運用に関連して、本作の素材集め目的の為のステージ周回はスキップ不可な自動周回を都度再生する仕様となっている。

これについては「飛ばせるようにしてくれ」という声も見かけるし、確かに割かれる時間を考えると判らなくもないが現時点では「自動周回の仕様を固持することでゲーム的な駆け引きや最適化要素から成るユニット強化の理由が出来上がっている」表裏一体の要素であるようにも感じていた。

というのも、確かにこのスキップ不可による時間拘束は煩わしいが、翻って自動指揮の最適化そのものが戦略要素駆け引きとしてとして成立してしまっているからだ。仕様の自動でどこまで高速周回できるか或いは安定周回できるのかの模索に繋がりそこが各キャラクターをどうフル活用するかの試行錯誤に繋がっている。

逆にギリギリを狙い過ぎると乱数そのものは固定化され都度再限されるのだがフレーム丸めによる誤差による嚙み合わせの不一致が発生する、所謂「自動指揮が崩れる」現象にも陥るので余裕を確保したうえでの効率化を目指す必要があるのだ。

加えて新規実装キャラを組み込んだ上でどこまで更なる効率化を狙えるのかといった要素も、駆け引きに加え入れてる側面もある。

なので自動指揮の複数周回システムと400体の敵を倒す殲滅演習部分での限定的なスキップの実装こそしても、システム全体を通しての抜本的なスキップは入れない理由もさもありなんと言った感触であるように感じた。

素材を稼ぐための特定ステージ周回に際して、自動周回で破綻が無いように動くための段取りを構築する過程は、リズムマシンの打ち込みにも『Opus Magnum』や『Space Chem』のような自動化ゲーム系の解答例を構築するそれにも近い感触を覚える。SP回復や攻撃回数、コスト溢れを気を付けながら最適な手続きを構築できた状況を再現する際の何とも言えない満足感は確かに存在するのだ。

次回作的な枠である『アークナイツ エンドフィールド』にて素材を作成する為に『Factorio』的な生産ラインを構築する拠点作成パートが用意されているところを見るに、素材集めに際した自動指揮の駆け引きは、特定のアルゴリズムを構築しての効率化と再現性の確保を遊びの根幹とみなしていると思われる。だからこそコンテンツ名の一部で「演繹」や「演算」といった呼称が使われてもいるのだろう。

本作に限らずHyperGryphはかなり真の通った攻略させるゲーム作りをしているな、と先日配信されたばかりの買い切り作品である『エクスアストリス』を遊んでいても実感していた。アレも時代が時代ならトライエースが作ってただろう手触りの戦闘システムで物凄く爽快で楽しかった。Steam版かコンシューマー版出たら改めて買うので待ってます。

『ローグライク』が本番だった

ここまで本作の仕様について軽くではあるが纏めてみた。

だが正直なところ、普段のイベントではそこまでシナジー関係を深く考えて攻略を行うといった場面は極めて稀だったりする。大抵は攻略例を眺めつつ手持ちで代替出来るオペレーターを用いての攻略や高レアを用いて威力で吹き飛ばして終わりな場面が多い。

(リプレイ参照しながらSTG攻略したりとか、もともと再現性を高める為の状況を作成する過程そのものに面白さを見出してた部分もあったので、その遊び方で十分楽しめてる。)

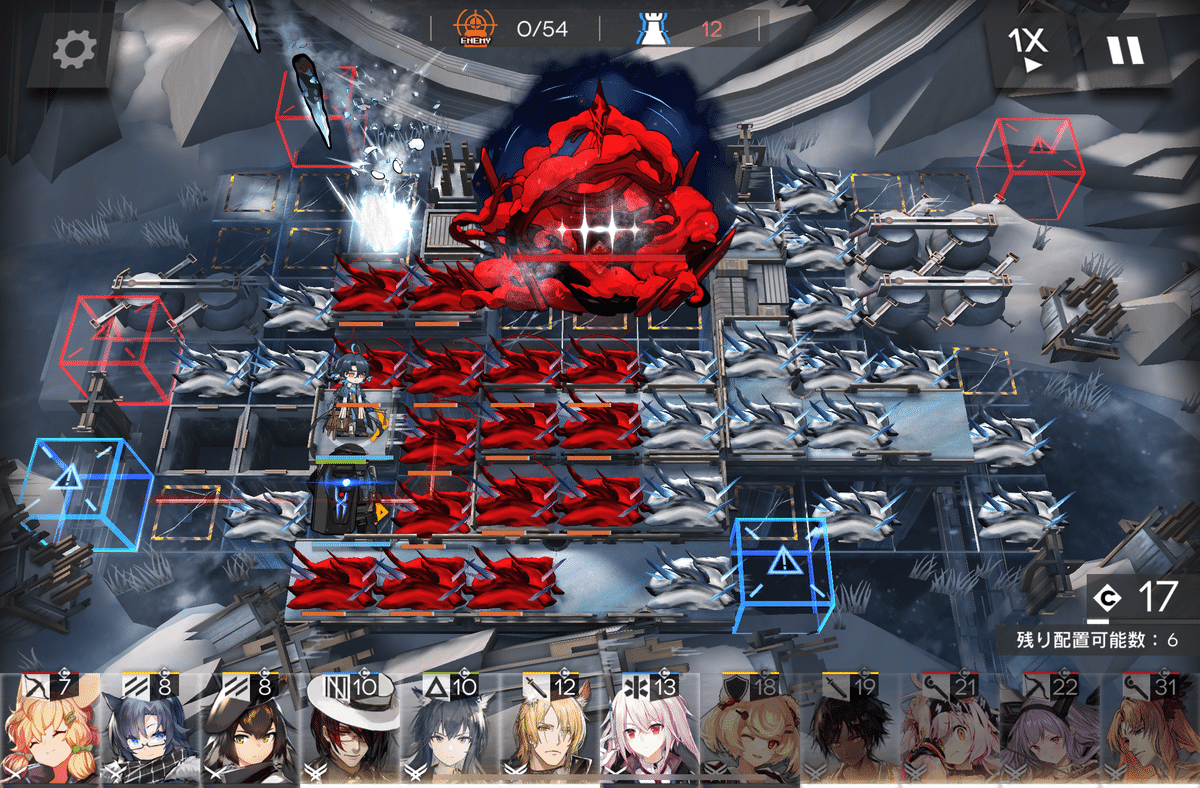

ではその上で、これら各オペレーターの特性を把握し采配する必要の出る場面があるのだろうか?ある。それが以下に書いていくローグライクこと『統合戦略』である。

このコンテンツこそが私をここまで本タイトルを続ける理由になった一番の理由あったとも言える。

自分にとって、新規実装キャラも、メインストーリーも、イベントのギミックも、危機契約の高難易度も、攻略動画のお手本や立ち回りの指南もその何れもが『統合戦略』を攻略するための最適な立ち回りを把握するための下準備に集約されたといっても過言ではない。

細かく正確な説明は白Wikiの当該項目を参照してもらうとして、ザックリ説明すると『統合戦略』とはとどのつまりローグライクである。ランダムに枝分かれするステージ分岐を選択し攻略しレリックとユニットを拡充していき、能力の上振れを狙い、ミスれば最初から。見れば一目瞭然のローグライクなゲームシステムである。

参考動画:Roguelikes, Persistency, and Progression

いちおう『ベルリン解釈』の基準と照らし合わせると本コンテンツは『ローグライト』に類するだろうが今となっては「ローグライク要素があればローグライクと呼称する」のが基本となってきてるので本記事では以下『ローグライク』で表記を統一する。

統合戦略の大きな流れはまず、どういった条件で戦闘を始めるかを決定する『戦術分隊』を選択する。そこからオペレーターを招集するための『希望』と秘宝等のアイテムを購入するための『源石錐』と呼ばれる通貨が一定数与えられた状態で始まり、どの職分のオペレーターを招集できるのかを選択する『招集券選択』を選び、その特定職分のオペレーターをその予算内にて雇用する事から探索開始となる。

そして枝分かれするステージを各面攻略して希望や秘宝を手に入れ、突発イベントをこなし稼いだ資金で商店で新たなアイテムを購入して編成と秘宝を拡充していく事の繰り返しによって手持ちの編成やバフ効果を強化していく流れとなっている。

ユニット購入のコストはレア度に応じてで、☆6ともなると相応に要求される『希望』も嵩むので、兎にも角にも頭数が必要な場面では☆3を選ぶ選択肢が最適な場合も多い。医療も狙撃もコスト回収も必要最低限出来るだけで十分以上に心強い。希望無しで獲得できる☆3以下、或いは1-2希望でも雇用できる☆4-5も十分選択肢に入るゲームモードとなっているのだ。

また招集するユニットのステータスの最大値は、普段プレイヤーが育ててる状態がそのまま反映される。だがここが一捻り入っており且つ巧いところで、そのオペレーターを予め育てていても統合戦略にて最初に招集する際は「昇進前のある段階までの最大値状態」でしか招集できない。

これは再度の招集時にもう一度そのオペレーターを選択するか、攻略時に手に入れる昇進アイテムやイベントを経ることで本来の性能を取り戻せる仕組みとなっている。つまり普段S3が強力だからと言ってそれ目的で招集してもいきなりは使えないし基本的な能力になりやすいスキル1やスキル2を選択してモジュール等々備わってない状態でも使いこなす必要が出るわけだ。

このように統合戦略を攻略する際は特に☆6だけでなく☆5や☆4、☆3といったいわゆる低レアを普段から育てておき、且つ使いこなせるように特性を把握しておく必要がある。そしてローグライクでは特に低レアが腐らず、寧ろ重宝される作りになっているのだ。

そして常に手札がカツカツな状態で基本戦闘に臨む必要がある事も相まって、先に挙げた☆6特有の「複数職分にまたがる特性」というのが、少ない手持ちでやり取りする際の強みとして機能する。なので本編以上に単核(☆6 1体 + ☆4以下編成)や双核(☆6 2体 + ☆4以下編成)といった座組がセオリーになっていく。

このように総合するとローグライクこと統合戦略は「低レアしか持ってなく高レアも昇進出来てない状態」での戦略性を何時でも追体験できるゲームモードでもあるわけだ

更にオペレーターの招集時『臨時契約』という招集コストゼロで呼べるランダムなオペレーターが用意されている枠もあり、戦力の容易な増強という利点を用いて「試しにフルで育ったこの子使ってみたらどっスか」と言わんばかりに普段使わないようなオペレーターの起用の提案を促して来るので、ここにも上振れ気味なランダム性が生まれている。

また、ある程度以上進めた状態でゲームオーバーになった際、次のセッションでは「ここまで進めたなら初動ボーナス付けるよ」の『支援選択』と呼ばれるシステムも実装されているので、例えば希望の追加を選択すれば開始時に心強いオペレーターの組み合わせで編成を行うことも可能だ。そしてそれを行うためには毎回うまく戦う必要がある。つまり本作はローグライク特有の強みである「とりあえずこの構成で進めてみるか」の感触を持つことが出来る作りになっているのだ。

そしてローグライク特有といえば「『秘宝(レリック)』によって本来の性能から更に上振れて性能が壊れる」という遊びも存在するが本コンテンツではそこについても十分に楽しめる作りとなっている。

『秘宝』は強い効果を備えてるものが豊富に用意されており、シナジーも期待できるものばかりなので、組み合わせの暴力を模索できるデザインがしっかりと設定されているのだ。この部分での駆け引きもしっかりとローグライクしている。

定石の組み合わせとしては「スキル発動後1秒間攻撃力が爆発的に上がる」といった特性のレリックに対して「3回に1回攻撃力が上がるスキルが自動発動する」オペレーターを編成配置すると「一定間隔で法外な攻撃力を出し続けるオペレーター」が完成するといった感じだ。ちなみに先の3回に1回の強撃スキルは☆3枠の狙撃オペレーターが所持するスキルでもあるのでかなりの定石となっている。

他にも例えば「1.6秒間隔の通常攻撃毎に寒冷が1秒付与される」素質を持つオペレーターは、攻撃速度や回数が上がるスキルを発動させることで『寒冷』が重ね掛けされ上位のデバフ『凍結』が発動するのだが、そこを秘宝にて「攻撃速度が少し上がる」ようになると「通常攻撃だけで敵が常に凍結し続ける」性能へと化けるのだ。(ちなみにこれは「寒冷や凍結やスタンの効果時間を伸ばす」秘宝でも同じような性質を得る事が出来るので結構定石にしやすい)

また、本作のオペレーターのスキルの中には乗算による攻撃力増加効果を持つものも少なくなく、そういった所謂「バフ受け」が良いオペレーターを用意したうえで単純な攻撃力アップ系のレリックを入れるだけでも戦力としての強化が狙えたりする。加算してから乗算するのが強いってのは『Balatro』でもお馴染みの要素だね?

このように「各ステータスでバランスを取る事で強さを調整していた」オペレーターのステータスを意図的に狂わせる、言わば「強みの強化と弱点の踏み倒し」を狙うことが出来るようになっているモードのひとつが統合戦略だ。

ここら辺の「バランスを崩すことで性能が急に伸びる」肌感覚は買い切りのローグライクを遊んだ事のある人なら覚えのある感触になると思う、そんな遊びが所謂ソシャゲのいちコンテンツに盛り込まれているのだ。

他にも各種秘宝を手に入れた際の記録としてコレクションを眺めることも出来るローグライクお馴染みの仕様も備わっており、一通り試す為の理由付けになっている。またその殆どの秘宝に世界観の一端を仄めかす「極めてフロム的な」フレーバーテキストが用意されているのも楽しい要素だ。

攻略の試行回数によって育成アイテム等々の報酬もプラスになるように設定されているのでとりあえず挑戦してみるだけの価値があるコンテンツのひとつと言えるだろう。おまけに本コンテンツはスタミナを消費しないので理性尽きた時でも触れる事が出来る。マジで?

ちなみに筆者は試しに触れたファントムローグにて「偶然良い感じに進める事が出来た+欲しかった素材も手に入った」のパブロフ効果のおかげで、ローグライク目的でユニットを育成するという進め方を一時期行っていた。☆4行商人の心強さよ。

エンドコンテンツ相手に無理やり挑戦したようなものだったので基本的に物凄く苦戦を強いられていたが、おかげで各ユニットのシナジーの理解の助けになった感触がある。苦難と闇を畏れるべからず、某家家訓にもそう書いてある。

また統合戦略の種類については、事実上のベータテストである期間限定イベントが1回、その後常設枠として3種類のローグライクコンテンツが存在しており、常設枠なら何時でも好きに攻略できる。

そして各統合戦略にはそれぞれ特徴があり、比較的基本ながら元素ダメージへの対応がメインとなる『統合戦略#2「ファントムと緋き貴石」(通称:ファントムローグ)』、ダイスロールによるプラス効果や永続デバフの付与等のシステムが存在する「統合戦略#3「ミヅキと紺碧の樹」(通称:海ローグ or ミヅキローグ)」、そして掲示板システムによるルート変更が可能な『統合戦略#4「探索者と銀氷の果て」(通称:サーミローグ)』と言った感じに、そのどれもが毎回戦略を深く考えさせられる要素を実装している。

現在更新中の「サーミローグ」はゲーム内のフラグアイテムを獲得・使用することでステージそのものを変化することが可能となっており、特定のステージを商人イベントに変更したり戦闘ステージにて攻撃速度を強化する効果を付与したりHP増強の効果を発動させたり通過することでシールド値を回復させる効果を振りまいたりと、「ルートそのものに手を加えることが出来る」システムを採用している。

この「ステージに直接干渉するアイテムをどこで切るか」の駆け引きは買い切りのローグライクでも(自分の探した範囲では)見かけなかった組み合わせのシステムだったのでかなり新鮮に遊ぶことが出来ている。

また、ひとつ前コンテンツである海ローグ固有のシステムに実装されていたダイスロールの仕様も面白く、きほん「失敗判定は1の目のファンブルのみ」「2以上が成功判定、6以上が一律クリティカル判定」且つ「ダイスは6面ダイス開始で、秘宝や戦術にて8面や12面へ強化出来る=成功判定が広くなる」といった思い切った調整になっており、乱数による心理的な理不尽感が極力排除されつつ大勝負としてクリティカルを狙いたくなる作りになっているのも興味深い調整だった。

いちおう各統合戦略には明確に特効キャラが存在するが、基本的に良い方向に作用しており「とりあえず何時もの強いキャラに逃げる」「折角だから使ったことないキャラで攻略してみる」「面白いレリック手に入れたから対応するユニット招集する」といった形で、寧ろ明らかに強いキャラが居るおかげで気負わずに挑戦しやすい仕様になっている。

このようにローグライクコンテンツである『統合戦略』は独自のジャンルの組み合わせ且つ独自の要素を盛り込みつつ、ローグライク特有の駆け引きを体験出来る極めて得難いコンテンツであることがお判りいただけただろう。コンシューマー機やPC向け以上に不特定多数のマス向けをターゲットに運営されている筈のスマホ向けのソーシャルゲームにて、ここまで戦略性を要求するコンテンツを実装した思い切りに驚かされた。

先日行われた大陸版の生放送にて、統合戦略の第五弾の実装も告知されたので、恐らく本国においても本作においての人気コンテンツのひとつとなっている事が伺える。実際待ち遠しい。

フレーバー部分について軽めに

ゲームシステムに関しての感想はだいたい先の統合戦略の説明で現時点で言いたいことは一通り書いたつもりだ。

あとはキャラクターのアートワークやサウンド諸々のフレーバーや枝葉の仕様についての感想とかどう遊んできたのかとか、あとは箇条書きに近い感じで纏めて終わりたいと思う。リアル理性が枯渇気味なので文体も結構ラフになってる。

サウンド周り

運営元であるHyperGryphはよくレコード会社の傍らにゲームも運営してるとか冗談交じりで言われるくらい音楽に力を入れているが、個人的にサウンド方面の拘りは効果音にこそ出ていると感じていた。

本作のオペレーターの攻撃やスキル発動時の効果音は新規実装になるほど耳に残る効果音づくりがされている。なんなら効果音だけでどのオペレーターかの判別も出来るまである。強力さに即した気持ち良い効果音で攻撃するものもあれば「そんな強力な攻撃にそんなペニョってした音!?」みたいな変化球もあるし、異様に耳に残る事を理由につい使ってしまうユニットもいる、耀騎士S1の効果音の頼もしさよ。

そしてその効果音のどれもが言葉としての説明が難しいものばかりなのでサウンドデザイナーはかなり良い仕事をしている。(反面、ADVパートでの効果音は悲しいくらい使用されてる種類が少ないのでそこについてはもうちょっと手を加えても良いんじゃないかなとは思う)

音楽

サウンドに関連して音楽方面についても。お気に入りの曲は、ゲーム外では「And Yet It Wanes」「Awaken」「A Long Vacation」「Ain't Seen Nothing Like This」「Running In The Dark」「Go My Way」「Radiant」「Speed of Light」、ゲーム内BGMだと「大柏墟」「狼之主」「文明之名」「Ad astra」「Control's Wishes」「殉道之人」「潛在危機」「裁決日」「火與灰」「Der Hexenkönig」「細沙」「Misty Memory(Night Version)」「Mission♯02」、危機契約だと「Operation Deepness (CC♯6)」「Operation Pine Soot(CC♯7)」「Operation Basepoint(CC♯12)」辺りをよく聞いている。

グローバル版での実装が待ち遠しい曲は「Battleplan Pyrolysis」「Chasing Dawn」「Fire's Embrace」「The Opening」「Cries of the Cinderbringer」「Ratio Ultima」「Succession」「Broken Sun」と現在進行形でお気にの曲が増えていってる。Youtube Musicでも順次サブスク配信されているのが大変ありがたい。音楽が強いとよく言われる本作だが、本作の音楽の強みは品質に加えて「バリエーションの豊富さ」が特徴であるように感じている。

これが国内展開というかYostarの預かりになると新規での楽曲製作にて途端に「声優に歌わせるキャラソン」に落ち着いちゃうのが勿体なくも感じてる。

アートワーク

基本的に好みとして、庇護欲掻き立てるような造形より頼もしさを感じるようなデザインをキャラクターの要素として欲しいなと思ってるので、本作のキャラクターデザインの傾向は自分の趣味に合っていた。特に竜崎いち先生のイケメンとSkade老師のイケメンとNoriZC先生の美術設定辺りは観てると嬉しい。健康に良い。

自分の場合過去には特に『風花雪月』にて、主人公の周囲を美男子で固めて戦う遊び方をよくやってたくらいにはカッコいいおにーさんおねーさんで笑顔になる性質なので、耽美的過ぎない少年誌的美丈夫が多いのはいっぱい楽しい。

エニックスからスクエアエニックスに切り替わりたて頃のエニックスの月刊誌に居そうなキャラデザインというかそんな感触。おじさん大満足。あとはイベリアの男子高校生ズとか眺めてて楽しい。

女性キャラも(微妙にニュアンス伝わるか分からんけど)どちらかと言えば艶やかとか色っぽいみたいな感想を憶えやすい。Chuzenji先生とかその傾向が特に強い。

また、本作はディレクションが的確なのか異なるイラストレーター多数採用しても雰囲気の維持が出来てるように見えていた。逆に絵柄から誰が担当したのか判別が難しい事もよくあるのでほんとうまく調整してるんだと思う。

あとスマホゲーナイズされてるけど基本的に色合いが比較的渋めに抑えられててビビッドな色合いはアクセント程度に収まってるので自分の眼に優しい。

それとなんとな~く全体的に、ALLおじさんこと海猫络合物Pの趣味なのかキャラ造形から「高身長のおねーさんに当たり強くされたいし人生も狂わされたい」欲が全体的に滲み出てる雰囲気は憶えたりしてる。

コーデについては厚着着せたがりおじさんなので、基本的に『闘争の血脈』か『EPOQUE』か『ICEFIELD MESSENGER』を着せることが多いですね。

秘書は「放置してても勝手に満足してそう」具合が妙にしっくり来て高確率でファントム君(CV:石田彰)か、都度「時間無駄にするな」と良い声で発破かけてくれるノーシス君(CV:緑川光)辺り。過去にはジェイ坊や銀灰おじリー先生ソーンズ君あたりがローテだったり。背景テーマはBGMの好みから『セレモニー』が基本。

UIのスタイル性

ゲームにおけるUIデザインとは「扱いやすさとスタイル性の何方を優先するのか」といった相反する性質を持ち合わせている要素であると言われるが、本作のUIは操作性よりスタイル性に全振りしたような仕上がりになっている。戦闘部分外における要素全般においてその傾向が強い。

常設でないイベントでは特に扱いやすさをかなぐり捨てた見た目の派手さに優先した思い切った実装をしている。実際触れてみると根幹としてはシンプルなシステムだとしてもUIデザインの複雑さに煙に巻かれ翻弄されるという場面が多いだろう。

ここを面白いと感じるか面倒くさいと感じるのか、かなり好き嫌い分かれる部分だと思う。が、個人的にはこれこそが特徴的な特徴であると思っているので、特に節目節目の大型イベント毎にあーでもないこーでもないと試行錯誤するのが結構楽しい。

ストーリー或いはテキスト周り

ストーリー、というか文章作りについてたが、翻訳の関係なのか元の文体がそうなのかは分からないが、たいていの場合において言い回しが回りくどくて、ぶっちゃけ読みづらいと感じる場面が多かった。しかも文字数が多いのも相まって、長い文章を書いたり読んだりするのが苦手な身としては眼が滑りがちだった。

なので基本ストーリー部分スキップして一通りクリアしてから後からどんな話だったのかとシナリオ部分を読むといった流れが多い。話自体はしっかり読ませてくれる内容なのでそこは安心。

読めた範囲でもお話の暗さについては、露悪的な酷さと言うよりは「命は、暗い闇の中に置いてこそ、光り輝くのです。」を地で行く感じ。スチル画で漫符が入ってるとそれだけで異質になるくらいには真面目な世界観が構築されている。

メインのキャラ造形については下地として各キャラが自立して描かれてるように見えるので、たとえ主人公の手を離れた状態になっても達者でな感を憶えやすく、読んでる際も安心感覚える。異格等々で内面的な成長や変化を描いてたり、キャラをちゃんと成長させてて凄いなぁと感じた。

あと長い時間生きた人同士の一言では片づけられない感情の描き方よ。全シナリオ読めたわけではないけど読んだシナリオは大体そんな感じだった。ただ実装キャラとして用意してるオペレーターは物語として動かしにくいからかNPCに損な役割が集中して回ってる感は少なからず憶えたりも。

設定周り

本作の設定の練り込みは特に拘られてる作品であると感じている。特に世界観周りは現実世界からの捻りが面白くて元ネタの推測のページだけでも時間が物凄い勢いで溶ける。たぶんこれ普段から地政学を嗜んでる人ならどう捻って設定に落とし込んでるのかが分かってより楽しめたのだろうなぁと。こればかりは自分の得意不得意科目がもろに影響してると感じてる。

キャラクターの属性的な消費だけでなく、普段から趣味に対して知識欲や好奇心が直接接続されてしまうタイプの人間には割と劇物な土壌が生成されている。各種プロフィールや小物類のロアの描き方も、フレーバーテキストや状況証拠から背景を推測したがる人間には控えめに言って劇薬な代物になっている。

本作の設定に関しては書籍として世界観設定資料集『大地巡旅』が中国にて既に発売されており、中国語時点で65万字にもなっているとの事、国内向けの発売が物凄く楽しみ。関係ないけどそろそろゼノブレも美術設定資料集だけでなく最新作まで内容を網羅した文字メインの資料集の決定版を出しておくれ。

世界観構築としてのPV

世界観に関連して、本編のPVについて本作は世界観の説明を中心に凝った映像づくり行われており、物語を描く上での土台もちゃんと構築してる姿勢が見て取れてそこも好ましく感じている。

参考動画:アークナイツ特別PV「リターニア:源石アーツA1.1」

参考動画:アークナイツ特別PV「ラテラーノ:聖霊」

参考動画:アークナイツ特別PV「リターニア:余燼」

参考動画:Kjerag: Heading for the Future | Arknights/明日方舟 イェラグ

特に最近気に入ったのがイェラグイベントに合わせて作られた観光イメージ風のPVで、映像の作りが物凄くウェス・アンダーソンしてたのが個人的に琴線に触れていた。

その他ゲームプレイ関係

イベント攻略あれこれ

自分が『アークナイツ』始めた時、開催してるイベントがどれもややっこしいシステムを実装した中々骨なものばかりだったのも今となっては懐かしい。

始めたての頃に試しにと覗いてみた初手イベントが『ニアーライト』で、ストーリー部分の本編以上の分量のテキスト数の暴力を喰らってしかも内容が後日談っぽかったので「これは今触れるべきコンテンツではないな、うん」と早々に退散した。

その後は幾つか飛ばしつつ改めて臨んだイベントにも中々に厄介なものばかりだった。まず凍結ギミック+デバフ増し増しボスの洗礼を喰らい必死こいて敵一体逃してクリアして、その後も白黒合わさって全部ドカーンだの暴力を受けたり、倒したらなんか物凄く増える敵に対処してたら最終面で大型ボスに焼き尽くされたり、物凄く回避するボスの跳弾喰らったり、国土に撤退させられたり・・・

とまぁ色々あってシステムに慣れてきてユニットも多少は育ってもきて「そろそろ戦えるようになったかな?」のタイミングでやってきたのが『狂人号』。元素ダメージの仕様の把握も対応するユニットの育成も追いついてなかったのでより難易度の暴力に翻弄されていた。

そんな感じに本編ストーリーを進めつつイベントでは毎回物凄く苦戦させられた1年目だった。

勿論どれも復刻の際に勲章コンプまでキッチリとリベンジを果たしました。

課金周り

基本的に直接の石購入する機会はほぼほぼなかった。その代わりとしてその時点で発売してる限定パックは全部買うことで諸々のリソースを賄っていたのが基本の形式だ。このパック売りの形式は際限が分かりやすくて極めて有難かった。

明確に「石」を単体で買ったのは『狂人号』の時で、異格スカジが居ると諸々小回りが利くとの事でそこで天井を叩くために追加で購入した。その際にもすり抜けにて☆6のオペレーターが何人も来たので、結果的に全体の戦力の拡充に繋がったのは大きかった。本作におけるアイテム提供はキャラクターのみに絞られており極めて分かりやすく有難い。

たまに泥沼った事もあるが基本的にはスンナリ入手できるし、キャラを重ねる凸の必要性も薄い仕様になっているのは気が楽だった。

というか課金する→ガチャ回す→ユニットが増える=育成先が増える=素材が足りない→辛い、だから課金が直接的な楽へと繋がるかって言うとそうではないような気はする。

その他細かいところ

これは恐らく変な話ではあるのだが、自分が本作を続ける事が出来た理由の一つとして「ロック画面等にて通知が飛ばない」部分があった。システム側の仕様として通知が用意されてないので押しつけがましさや煩わしさを覚える事なく結果として続ける事が出来たわけだ。

位置情報ゲーム等でもちょっと離れると通知が飛ぶのは恐らく普通なら有難いシステムなのだろうがどうにも自分にはそれが「離れたことに対する無言の圧」として捉えてもしまい起動する頻度が徐々に徐々に減っていったという状況幾つかあった。個人的に結構小さくない要因だったりする。

そんなのシステム側で無効にすればいいじゃんって話ではあるんだけど、重要な情報を見落とすかもしれないとか単純に設定までの改装が奥まってるとかいろいろあって面倒くささに繋がってた。

ゲーム内のポップアップについても、スタンプラリー等のその場で手続きが完了するイベント以外では「〇〇をやれ」といった所謂「手厚い誘導」にはほぼほぼ遭遇しておらず、おかげで自分のペースで進める事が出来たのは非常に有難かった。

懇切丁寧な誘導は時間や予算を逃さないの前のめりな姿勢に見えかねないし運営を賄うためには実装して当然ではあるのだが、そういったなかでのこういった実装が「遊び込みたいならどうぞご自由に」として全体的に程よい感じの放任具合として作用しており個人的にかなり有難かった。

あと続ける事が出来た変な理由のひとつには「大陸版から半年遅れで運営されている」という部分もあった。これは翻訳や開発方針その他諸々の台所事情の産物なのだが、半年先の状況を事前に知る事が出来るのはリソースの割り振りの目途を立てるのに大いに役に立ち、またこれから実装されるコンテンツを「待ち遠しい物」として楽しみな要素として認識できていた。

そして多分ここら辺にの認識の仕方については、普段買い切りゲーム特有の「カンファにて発表されるティザーPVから半年~1年~2年後くらいに実際に発売される」の流れと同じように捉えることが出来てるからだったんだろうなぁと推測している。

今はレインボーシックスのコラボの第二弾+復刻とダンジョン飯のコラボイベント、あと本編の謎を解明するストーリーや本編の大きな区切りとして実装されるオペレーターのグローバル版での実装を心待ちにしている状況だ。

コラボとか

コラボと言えば既に履修済みだったコンテンツとニアミスする機会が多く、個人的に運の良さを実感していた。例えば『Muse Dash』への楽曲収録や、『モンスターハンター』のイベント、取りこぼしていた『R6S』の復刻と新イベントに、おまけに『Destiny2』に『ダンジョン飯』とまでユニット実装レベルでコラボするのは驚きだった。

特に『ダンジョン飯』については告知PVとしてストップモーション映像作品を用意してた部分で物凄く感心したのだ。というのもアニメ化するずっと前の単行本の5巻発売時にドワーフ(映像制作会社)が制作したPVそのものだったので、それに寄せたものが新たに作られたのはネタが細かいと言うか物凄く意外なところから拾ってきたなと。

参考動画:Arknights X Delicious in Dungeon | SideStory | Arknights -

ダンジョン飯~センシのかんたんクッキング!~(コマ撮りアニメ)

あとPV映像についてはグローバル版での実装も待ち遠しい(来るよね?)レインボーシックスシージのコラボのPVづくりが「極めてUBIしてる」してたのも凄く良い。途中のエフェクトはどちらかと言えばWatchDogs2の時のUBIっぽさもあるけどUBIだし同じ同じ。

参考動画:《 Arknights X Rainbow Six Siege 》SideStory [ Operation Lucent Arrowhead ] PV

そして一番驚いたのは『Destiny2』とのコラボだったのだが、こちらは最初の告知以来まったく音沙汰が無く割とマジで今どうなってんねん案件でもある。どこかで支障が出てるのか分からないがなんとか実装まで漕ぎつけて欲しい。

参考動画:Arknights x Destiny 2 Collab Teaser

まだまだ遊び続けそう

改めて本腰入れて触れてみたスマホゲームが『アークナイツ』で良かったと感じている。

それくらい本作はシステムとフレーバー両面からの作りが誠実に作られているものであるように思え、おかげさまでこの2年ほぼほぼダレる事無く継続出来てしまってた。少なくとも現時点ではまだまだ続けるつもりである。

大陸版の状況を眺めてみるに、本作は改めて「区切りで一旦しっかりと話を畳む」用意が出来ているように見えたのも非常に良い。

設定資料集によって世界の謎も審らかにしてきてるし何かを宙ぶらりんにした状態では終わらせないぞと言う意気込みを伺い知る事が出来た。

実装されるオペレーターもまだまだ面白い性能を持ったユニットが完備に控えており、これからも更新が待ち遠しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?