「99%のためのソーシャルワーク」を探る

2021年6月27日に「『99%のためのソーシャルワーク』をエア車座になって探る会」というZOOMを使った交流会を行いました。

その時の私の発表資料を用いて、現時点の考えを記しておきたいです。

1%の「富裕層」のためのソーシャルワークではなく、99%のためのソーシャルワークを探ってみたいと感じています。ソーシャルワークはともすれば差別/抑圧構造を再生産することに寄与してしまいます。この中で、ソーシャルワークのあり方を考えてみたいと思います。

「We are the 99%」をスローガンにしてウォール街を占拠したオキュパイ運動が起こってから10年が経ちました。そして、昨年「99%のためのフェミニズム宣言」の翻訳本が日本でも刊行されました。ウォール街を占拠していたテントが無くなりましたが、99%のための政治的空間は今も確かに存在していると感じます。この中で、ソーシャルワークはどうあるべきでしょうか。

まずは簡単に自己紹介をさせていただきます。

私は生活保護担当者で査察指導員です。査察指導員とは、ここではケースワーカーの上司という理解で十分だと思います。

三科目社会福祉主事とは、社会福祉士や精神保健福祉士といった資格を有していない、素人でアマチュアな生活保護担当者です。生活保護行政の専門性を確保する主旨で、三科目社会福祉主事は批判的なまなざしを受けることが多いです。そういった社会的・文化的なポリティクスの中に私はいます。

この中で福祉の専門性をどう捉えるかは、それを論じることが私の能力を超えていることと、紙面(?)の都合で省きます。ただ、私は、「『私たち』は常にすでにここで共に生きています」という事実に基に、常にすでにここで共に生きている存在としての応答責任・レスポンシビリティ(response+bility)を果たしていきたいと感じています。

「自立支援」のソーシャルワークは、99%のためのソーシャルワークではなく、1%のためのソーシャルワークではないでしょうか。

そもそも「自立」とは、統治者にとって都合の良い生のあり方のように感じています。例えばホームレス自立支援法と称される法がありますが、野宿者は非自立/依存している状態でしょうか。また、逆に「99%のためのフェミニズム宣言」でも批判的に検討されている「リーン・イン・フェミニスト」は、ケア労働を他者に依存していますが、自立した存在とまなざされます。つまり、「自立」を支援するということは、統治者にとって都合の良い「生」を再生産しつづけることであるため、体制の維持・強化に繋がるのではないでしょうか。

生活保護では三つの自立支援概念というものがあります。これは従来の生活保護行政は「就労による経済的自立支援」に偏していた反省から、「日常生活自立支援」と「社会生活自立支援」も生活保護の目的に組み入れようとするものです。これは一見すると良いことに見えるかもしれませんが、公権力の私的領域への介入を際限なく許してしまいます。そうして、「生」のふるまいを統治することで、1%の富裕層に寄与してしまいます。そして、三つの自立支援概念は、「就労によらない経済的自立」を不可視化してしまっているのではないでしょうか。

三つの自立支援概念を基にした、自立支援プログラムを導入を図るために、厚労省は、平成17年3月31日社援発第0331003号「平成17年度における自立支援プログラムの基本方針について」という通知を出しています。いくつかの論点がありますが、この中で、「全ての被保護者は、自立に向けて克服すべき何らかの課題を抱えているものと考えられ」るとされています。このように、誰かを非自立とまなざし、自立に向けた課題があるとすることで、その人への支援の余地を創出するとともに、問題を個人化してしまいます。

自立支援が高唱化されるとともに、生存権の保障が後景化されています。生活保護法の目的は①健康で文化的な生活を保障することと②自立の助長にあります。

自立支援プログラムを導入しながら、生活保護基準は引き下げられています。自立支援プログラムを実施する職員(多くは非正規公務員)には国庫補助が出ます。生活保護利用者からお金を剝ぎ取りながら、生活保護利用者の自立を支援する職員にお金を配っています。生存権保障と自立支援がトレードオフの関係になってしまっています。

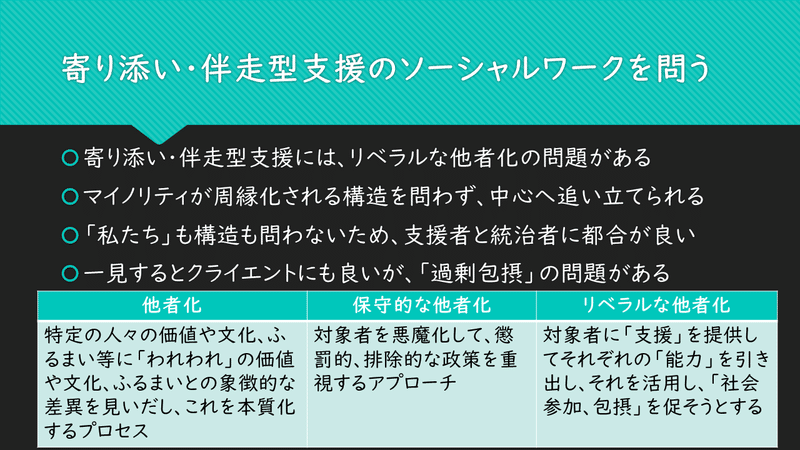

次に、寄り添い・伴走型支援のソーシャルワークは、99%のためのソーシャルワークではなく、1%のためのソーシャルワークではないでしょうか。

他者化と過剰包摂の問題に触れたいと思います。他者化とは対象者を「われわれ」とは違う他者であるとするプロセスです。

他者化は、保守的な他者化とリベラルな他者化があります。保守的な他者化とは、例えば、薬物使用者をゾンビのように表象し、悪魔化することで地域から排除しようとするアプローチです。この暴力性や問題はわかりやすいと思います。

そのため、保守的な他者化ではなく、対象者に寄り添って、伴走しながら支援しようとするアプローチがあります。例えば、薬物使用者は病気であるとして、医療を提供し、自助グループに繋ぎ、必要に応じて職業訓練や就労移行へ繋ぎ、社会参加を促そうとするアプローチです。この場合も薬物使用者を「われわれ」とは違う他者とまざしており他者化していますが、こういうアプローチをリベラルな他者化と呼びます。

一見すると対象者にとっても良いように見受けられますが、「過剰包摂」の問題があります。寄り添い・伴走型支援は、マイノリティが周縁化される構造自体は問わずに、周縁化された者に中心へ行くように追い立てる側面があります。構造が問われることがないわけですから、差別・抑圧構造を再生産する1%の富裕層のためのソーシャルワークではないでしょうか。マジョリティ規範をマイノリティに押し付ける暴力性を直視しなければなりません。

一部の対象者は社会的「承認」支援を得られ、支援者も良い支援を提供した満足感を得て、統治者にとっても構造が維持・強化されて都合が良い。しかし、支援を受けてもなお「回復」できない薬物使用者への再自己責任化が強化されてしまいます(そもそもこの一連の営為を「支援」と称すべきなのか問題もありますし、「回復」とはなんぞや問題、「回復」とはプロセスそのものにもかかわらずゴールのように称して良いのか問題もありますが、それはいづれまた機会があれば触れさせていただきます)。

「他者化」のプロセス自体も問うていかなければいけないかもしれませんが、寄り添い・伴走型支援という時に、他者との出会いの中で、私自身が変わる可能性が常に開かれていなければなりません。

「99%のためのソーシャルワーク」として、インターセクショナル・ソーシャルワークを目指したい。

貧困、人種、階級、障害、ジェンダー、セクシャリティ、地域等は政治的・文化的に複雑に交差しているため、これらのうちどれか1つだけを切り離して考えることはできません。そのため、いわゆる「インターセクショナリティ」の視点を持つことが大切です。

アンジェラ・デイヴィスは「アイデンティティのインターセクショナリティというより、闘争のインターセクショナリティ」(アンジェラ・デイヴィス,2021,248頁)と言い、「私がやってきたことは、人種問題、階級問題、ジェンダー問題がそれぞれから切り離すことはできないという感覚を、個人単位の分析ではなく、ムーヴメントや集団的活動の中に反映してきたことだと考えています。」((アンジェラ・デイヴィス,2021,63頁)と強調しました。

また、インターセクショナリティに関して、藤高和輝と清水晶子は、サラ・アーメッドの「ハンマーの類縁性」という概念を用いています。「連帯は、私たちがお互いの同じではない経験、同じではない壁、同じではない抵抗を互いに認めるところから、複数の『ハンマー』の同一性ではなく類縁性を見出し獲得するところから、始まる」(清水明子,2021,161頁)とされています。

また、「連帯」はけっして所与のものではなく、政治的過程の中で生まれるものです。「99%のためのフェミニズム宣言」でも「あいまいに地球規模のシスターフッドをうたうことは逆効果になりうるだろう。本来は政治的過程から生まれるべきものを、あたかも所与のものであるかのように扱うことは、誤った同質性の印象を与えかねない」とありますが、これは「連帯」と「インターセクショナリティ」の関係性を示していると私は理解しています。そして、ソーシャルワークは、政治的過程の中で「連帯」を生み出していくプロセスに積極的に関わっていくことも大切だと感じています。

「ソーシャルワーク・アクション・ネットワーク・インターナショナル(SWAN-I)設⽴宣⾔ 2020 年 5 ⽉」は「99%のためのソーシャルワーク」を考えるヒントになるように思います。ただし、ちょっと人間中心主義的すぎるようにも感じてしまいます。

人間中心主義のソーシャルワークではなく、非人動物、自然環境を含めたグリーン・ソーシャルワークの可能性を考えることもまた大切ではないかと感じています。資本主義が囲い込まれた羊と土地を追い出された小作人が賃労働を始めたことに起因しているとすれば、非人動物と人間の関係性を見直すことが重要であるし、「常にすでに共に生きている」存在をまなざそうとしない暴力をこれ以上繰り返さないこともまた重要だと思います。

参考文献リストは上記のとおりです。上の画像から順にスライド1、2、3、…となっています。

6月27日のイベントでは私のソーシャルワークの一部も紹介しましたが、私自身の個人情報保護の観点からここでは触れないでおきます。

最後に、日常的反抗についても触れさせてもらいたいです。ソーシャルワークは、既存の制度を運用する実践者である限り、既存の体制を維持・強化に寄与してしまう側面があります。その面だけを捉えて、1%のためのソーシャルワークではないかと非難して、ソーシャルワーカーの勇気をくじいてしまうことは本旨ではありません。

ソーシャルワーカーは台本(制度)に沿って演じるパフォーマーであるため、パフォーマーが台本に拘束されていることは否めません。しかし、その台本をどう解釈して、どう演じるかの余地がソーシャルワーカーに残されています。その余地の中で、可能な限り99%のためのソーシャルワークを探っていくこと、そのための日常的反抗の可能性を探っていくことも大切だと思います。

「99%のためのソーシャルワーク」をキーワードに、台本の作成、書き換え、解釈、演じ方について探っていってみたいと思っています。