生活保護ケースワークの外部委託(基礎編)

はじめに(まとめ)

令和元年12月に生活保護ケースワークの外部委託が閣議決定された。

私は、生活保護はすべての「生」を肯定的に捉えるものと解釈しています。しかし、今の生活保護制度は「生の統治」を強化しています。3つの自立支援概念と自立支援プログラムは、すべての被保護者が自立に向けて課題があるという前提で推進されています。つまり、すべての「生」のあり方を否定的に捉えていると私は感じています。生活保護の外部委託化も「生の統治」を強化しつづける流れの中にあることが私の主たる問題意識です。この点は可能でしたら別で論じたいと思います。

ここでは、生活保護ケースワークの【基礎編】について触れさせていただきます。生活保護ケースワークの外部委託について、様々な議論があります。しかしながら、ここで私が酷いと感じている現実に目を向けずに、外部委託の議論をすることを危惧しています。つまり、この酷い現実に目を向けずに議論を進めると、この酷い現実を覆い隠す機能を果たしてしまうのではないでしょうか。それは結果的に今の形での生活保護ケースワークの外部委託を推進することにつながるのではないでしょうか。

そうならないために、まず【基礎編】で、私が感じている酷い現実を共有させていただきたいです。

生活保護のケースワークの外部委託化は、地方からの提案への対応として閣議決定されました。その地方からの提案の内実は、行政のコストカットと生活保護利用者への監視強化です。さらに、厚労省が自治体へのアンケートを取り、外部委託の賛成が多数を占めているかのように見せかけています。しかし、その内実は、賛成はごく僅かであることも明らかになっています。また、調査研究事業によって、外部委託の正当性が補強されています。しかし、調査研究事業は不透明で、結論ありきの後付け論である疑念が拭いきれません。このように粗さを見せながらも強引に外部委託を推進するのは自民党のマニュフェストと無関係でしょうか。

生活保護制度の改革を図ろうとするにもかかわらず、生活保護利用者にとってどうするのが良いかという議論がほとんど見られません。「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」という原則どころか、そもそも生活保護利用者のことを考えられてもいない。

今回はそのことを共有できれば幸いです。

閣議決定について

令和元年12月23日閣議決定「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」にて、生活保護ケースワークの外部委託について、以下のとおり閣議決定されました。

(ⅳ)ケースワーク業務の外部委託については、以下のとおりとする。

・福祉事務所の実施体制に関する調査結果や地方公共団体等の意見を踏まえつつ、現行制度で外部委託が可能な業務の範囲について令和2年度中に整理した上で、必要な措置を講ずる。

・現行制度で外部委託が困難な業務については、地方公共団体等の意見を踏まえつつ、外部委託を可能とすることについて検討し、令和3年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

地方からの提案等について

今回の閣議決定は「地方からの提案等に関する対応方針」として決定されています。「ケースワーク業務の一部外部委託化」を市川市が提案しました。これに、松戸市、美濃加茂市、大阪府、高松市、熊本市が追加共同提案団体として名乗りをあげています。提案内容は、「高齢者世帯への定期的な訪問や、被保護者からの簡易な電話問い合わせなどの一部業務について外部委託化を可能とする」ことです。

市川市では、「国の施策に先行し、福祉施策の分野、特に障害のある方を地域で支える分野において、行政と民間相応が連携して協働していく土壌を整備し、福祉の充実を図ってきた」そうです。その具体的な内容は説示されておりません。その上で、「生活保護の分野においても民間との協働による充実に取り組みたいと考えているが、生活保護の決定及び実施は、都道府県知事、市長及び市町村長が行い、委任はその管理下にある行政庁に限るため、たとえその一部であっても外部委託することはできない。」としています。

「本市の生活保護の被保護者は年々増加しており、ケースワーカーの負担が増加する中で、ケースワーカーには、被保護者の生存権を保障する支援はもちろんのこと、自立を促すための指導や、不正受給の防止など、多様な役割が求められるが、このまま被保護者数が増加する状況が続くことが見込まれる中で、十分な支援を行うことが難しくなっていく可能性がある。」とされています。

まずケースワーカーの負担が増加しているのは生活保護利用者が年々増加しているからではありません。生活保護利用者が増えているにも関わらず、ケースワーカーが増員されないからです。もちろん現場はケースワーカー不足で苦しんでいるのはわかります。しかしながら、このまま外部委託を推進しても、現場はもっと疲弊していきます。そして、それ以降の文章は私には理解ができないです。「指導」と「支援」が同義語であるように用いられていますが、生活保護の運用としては両者は明確に区別されます。この区別は全国の生活保護担当者が曖昧にしています。「支援」に参加することを「指導」している現状の生活保護制度の矛盾が生み出した言説かもしれません。

また、制度改正による効果として、「生活保護法の施行から約70年が経過し、民間において福祉の相談支援事業が充実してきた。ここで培われた民間のノウハウを、生活保護の決定及び実施に関連するケースワーク業務にも導入することで、細部にわたる訪問等の機会を確保することが可能になり、今まで以上に被保護者の自立助長を促進できる。」とされています。

民間企業において福祉の相談支援事業の充実とは何を意味しているのでしょうか。民間にどのようなノウハウが培われているのか。しかも、保護の決定実施に直接関係しない部分の委託ならまだ壁は低いと思いますが、生活保護の決定及び実施に「関連する」ケースワークを民間に導入することには大きな疑問があります。

そして、制度改正による効果の最後の一文は衝撃です。「また行政のみならず、民間も含めた多様な目が行き届くことで、不正受給の抑止が期待できる。」とされています。民間は不正受給をしていないかを監視する役割を期待されています。

平成29年12月5日「生活保護の見直しについて(生活保護制度に関する国と地方の協議のとりまとめ)」

上記の地方からの提案にも何度か出てきている、平成29年12月5日「生活保護の見直しについて(生活保護制度に関する国と地方の協議のとりまとめ)」について、どのような内容であったのか簡単に触れておきます。

ケースワークの外部委託に関するとりまとめ結果は以下のとおりです。特筆すべきは、生活保護ケースワークの外部委託は、「稼働能力のある者に対する就労支援や不正受給対策等の業務を効率的・効果的に行う観点から」議論を深めていく必要があるとされていることです。

(6) ケースワーク業務等のあり方について

稼働能力のある者に対する就労支援や不正受給対策等の業務を効率的・効果的に行う観点から、ケースワーク業務の重点化や外部委託のあり方、生活困窮者自立支援制度との連携に関し、関係者で議論を深めていく必要がある。

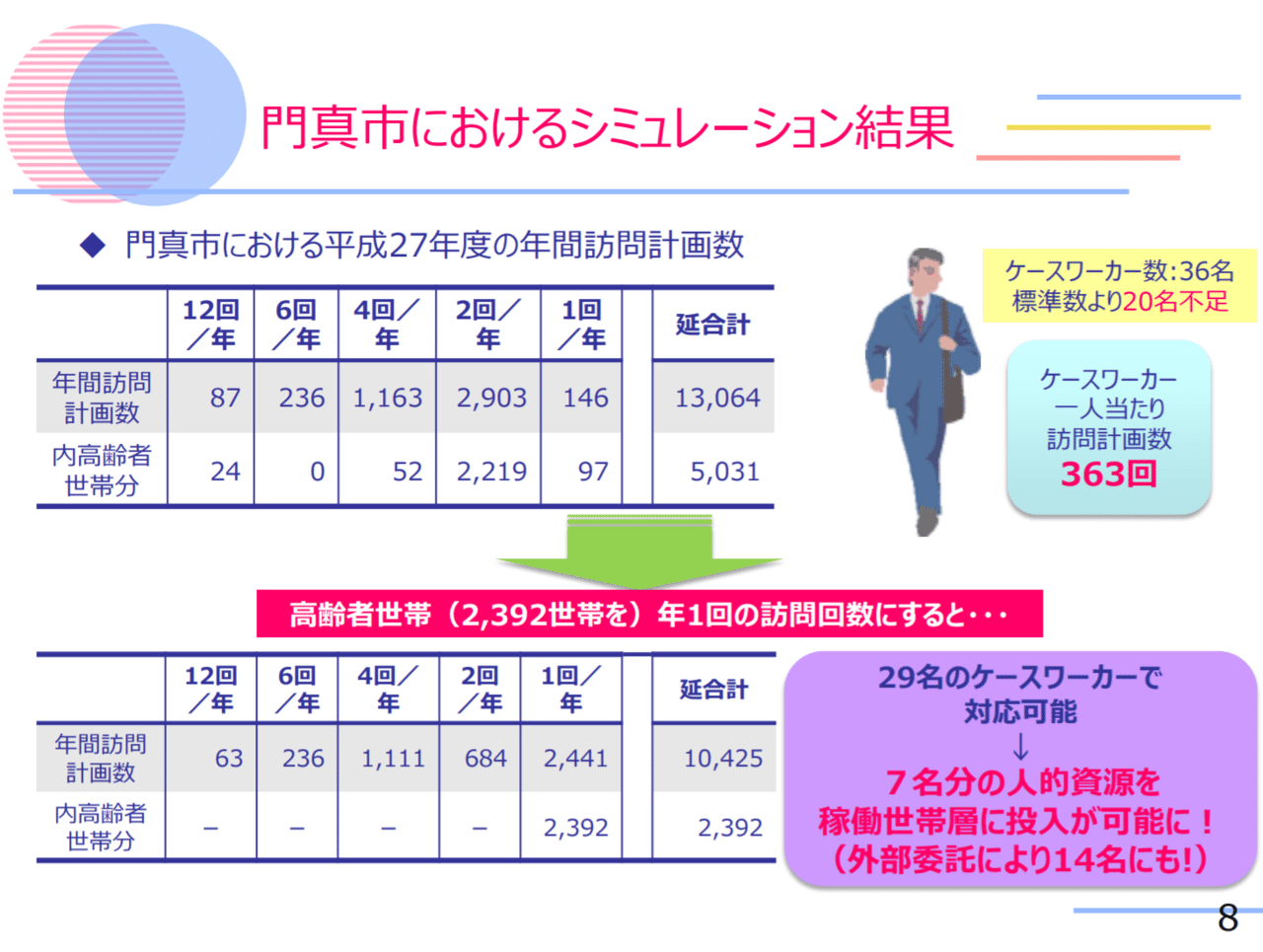

この協議で大阪府知事提出資料があります。「門真市におけるシミュレーション結果」のページが問題点が凝縮されていると思います。なお、大阪府は上述のとおり、地方からの提案等の追加共同提案団体の1つです。

門真市のCWは36名です。これは標準数より20名不足しています。そのうえで、平成27年度の年間訪問計画数は13,064です。これはCW1人あたり363回で達成できます。

高齢世帯の年間訪問回数を現行制度上は年2回以上の訪問が必要ですが、これを年1回に制度改正を行います。年間訪問計画が13,064回から10,425回に減ります。これは、従来のCWの達成目標であるCW1人あたり363回訪問することを前提とすると、29名のCWで対応が可能となります。すると、7名分の人的資源が余ることになります。それを稼働世帯数に投入することが可能になります。しかも、これを外部委託をすると2倍の14名もの人的資源を稼働世帯層に投入できます。

私の説明でうまく伝えることができているかわかりませんが、ご理解いただけましたでしょうか。まず標準世帯数より20名不足しているにも関わらず、その改善を図ろうとしていません。その上で、計画訪問でCW1人あたり363件達成が前提にされます。月平均30回以上の訪問です。これは「計画訪問」です。CWは生活保護利用者の状況により「臨時訪問」をします。しかし、計画訪問だけで30件はかなり苦しい数です。しかも、高齢者の訪問を年1回に改正し業務量を減らし、外部委託をしたにも関わらず、CWの1人あたりの年間ノルマは363件で減っていません。つまり、現場の負担は一切減っていません。最後に、CW7名分の人件費を外部委託すれば14名になるとあります。委託費には人件費以外の費用もあるでしょうが、少なくとも外部委託先の職員の人件費は正規の公務員の半分以下ということでしょう。これは官製ワーキングプアを生み出す仕組みではないでしょうか。そして、これは誰が幸せになる仕組みでしょうか。

結局のところは、行政のコストカットしつつ、生活保護利用者に対する監視を強めることが、外部委託の目指すところであることが明らかになっています。

令和元年度生活保護担当指導職員ブロック会議

都道府県、政令指定都市、中核市が集まる会議にて、外部委託に関する項目が協議された。「ケースワーク業務の負担軽減について」として、「ケースワークの業務の一部を外部委託することや、非常勤職員が行うことについてどのように考えますか」を厚労省が問うた。自治体からの回答は、「賛成55自治体(44%)」、「反対37自治体(29.6%)」、「その他37自治体(29.6%)」でした。半数近くが賛成です。

しかしながら、この質問はダブルバーレル質問となっています。1つの質問に2つの項目が入っています。つまり、「今週末はオンラインシンポジウムや家族旅行をしたいけどそれでいいですか?」という問いに、「賛成」をしたとしても、それはオンラインシンポジウムに賛成をしたのか、家族旅行に賛成をしたのかわかりません。

このような問題意識から、花園大学の吉永 純教授が各自治体のコメント内容から「外部委託」の賛否と「非常勤職員」の賛否を再集計を行った結果が、「生活保護ケースワーク民間委託の問題点~現行法絵師、給付とケースワーク、現場の意見を踏まえた考察」(賃金と社会保障No.1754)に掲載されていますので紹介します。

外部委託は、「賛成9自治体(7.2%)」、「反対56自治体(44.8%)」。非常勤職員は、「賛成28自治体(22.4%)」、「反対29自治体(23.2%」。

外部委託に関しては多くの自治体が消極的であることがわかります。また、多くの福祉事務所は人員不足で苦しんでいます。そのための苦肉の策として非常勤職員という手段に頼らざるをえない状況にあります。

最後に、そもそもこの福祉事務所のアンケート結果とは一体誰の回答なのでしょうか。福祉事務所長の回答でしょうか。ケースワーカーの想いの総意でしょうか。実施要領の運用と解釈についてならば、まだ責任ある回答ができます。しかしながら、こういった課題について、自治体として1つの意見をアンケートで回答をすることにはかなり無理があると感じています。結果的に、厚労省の都合の良いようにアンケートが利用されてしまいます。

調査研究事業

厚労省は福祉事務所人員体制に関する調査研究事業を毎年のように行っています。2017年は「自治体の社会福祉行政職員の業務や役割及び組織体制等の実態に関する調査研究事業」(一般社団法人日本総合研究所)、2018年は「生活保護世帯に対するケースワーク業務負担軽減のための効果的な人口知能(AI)アプリの活用に関する調査研究事業」(特定非営利法人Child First Lab.)と「生活保護ケースワーカー等の研修のあり方に関する調査研究事業」(一般財団法人日本総合研究所)。

中には、生活保護ケースワークの外部委託化を推進するための論文をわざわざ拾い上げてきたかのような調査報告もあります。

2019年度の調査研究事業は、「福祉事務所における生活保護業務の実施体制に関する調査研究事業」(一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟)です。令和2年2月にアンケート調査し、令和2年3月に報告書をまとめています。

このあまりの速さは、結論ありきの量的調査研究ではないかという疑念を拭いきれません。また、審議会であれば議論が公開され、ある程度は透明性が確保されます。しかしながら、調査研究事業では、私たちが知ることができるのは報告書のみです。調査内容の選定過程も審議の過程も私たちは知ることができません。

しかも、本件の予算規模は1000万円で、それを日本ソーシャルワーク教育学校連盟が受託し、外部委託を推進する報告書をまとめることは、社会福祉士の職域拡大を企図していないでしょうか。これは利益相反にならないのでしょうか。しかも、上述のように官製ワーキングプアの温床になりかねません。教育機関としては、まずそのことを指摘すべきではないかと私は考えます。このようなマッチポンプが許されて良いのでしょうか。

自民党マニュフェスト

閣議決定はこれまで述べてきたとおり、地方からの提案等への対応方針として決定されており、形式上は地方からの提案に応える形となっています。しかしながら、地方からの提案は、制度改正を行う必要性を感じるほどの説得力はありません。自治体からのアンケート集計結果も内容の信ぴょう性は乏しく、調査委託研究も疑念があります。

それにも関わらず、生活保護ケースワークの外部委託が閣議決定された背景には自民党のマニュアルの影響があるのかもしれません。

自民党は野党時代の平成24年4月16日に「5. ケースワーカー業務の改善、調査権限の強化で不正受給を防止」として、「生活保護者を支援するケースワーカーの業務が繁忙化し、不正受給や生活保護の長期化を招いています。ケースワーカーを民間に委託し、ケースワーカーを稼働層支援に集中させることを進めます。また、地方自治体の調査権限の強化などで、不正受給や『貧困ビジネス』を減少させます。」としています。

法制度と解釈について

関連する生活保護法と社会福祉法は以下のとおりです。

生活保護法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(実施機関)

第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。

一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者

二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

社会福祉法

(資格等)

第十九条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

また、法制定当時の保護課長の小山進次郎「生活保護法の解釈と運用」より関連しそうな部分を引用しておきます。なお、70年前の著作なので、民間委託はこの本の当時からは全くの想定外と思われます。全くの想定外の議論に対しても説得力があるのは流石です。

「決定」

個々の要保護者に対して具体的事情に基き保護の要否、種類、程度及び方法並びに保護の変更、停止又は廃止を判定する行政行為をいう。(305頁)「実施」

(1)決定の内容を正規に従って具体的に実行するところの所謂事事行為をいう。而して、本条の標題として掲げる(実施機関)の意義は、行政行為としての「決定」と事実行為としての「実施」とを綜合したところの保護の実際化を相当する機関という広義の「実施」の意である。(本条の説明において以下単に「実施」というときは、主として事実行為としての狭義の「実施」を意味する)。(305、306頁)

(2)「実施」は決定に拘束される。即ち、決定があった限りは、その決定の内容の通りに定められ、保護金品を定められた時期に、定められた被保護者に対して交付しなければならないと共に、何等かの決定なくして保護を実施することは出来ないのである。たとえこれを行ったとしてもそれは本法上の保護ではない。「実施」はあくまでも決定に随伴し、これに拘束されるもののみをいうのであって、法第27条に規定する指導及び指示並びに法第28条に規定する調査及び検診の如きは「保護の実施機関の保護に関する処分」(法第64条第1項)であるが、本条にいう保護の「実施」ではない。(306頁)

(ケースワークについて)法律技術上の制約によりケースワークを法律で規定することが至難であることのために、この法律の上では金銭給付と現物給付とだけが法律上の保護として現れている。従って、現実には保護として行われ、且つ、被保護者の自立指導の上に重要な役割を演じているケースワークの多くが法律上では行政機関によって行われる単なる事実行為として取り扱われ法律上何等の意義も与えられていない。これはともすれば生活保護において第一義的なものは金銭給付や現物給付のような物質的扶助であるとの考を生じさせ勝ちであるけれども、ケースワークを必要とする対象に関する限り、このように考えることは誤りだと言わなければならない。例えば、身体も強健で労働能力もあり、労働の意思もある人が一時的に失業し、生活に困窮した場合には、この人に必要なものは就職の機会とそれ迄の生活費の補給であるから、生活扶助費の給与ということがこの場合の解決策であろう。然しながら、同じく生活扶助費の給与ということを法律上の保護の形を採りつつも、若しもこれが労働を怠る者の場合であるとしたら問題は全然異るであろう。このような者も社会生活に適応させるようにすることこそ正しくケースワークの目的とする所であるが、この場合には恐らく金銭給付は全体の過程の単なる一部分であるに過ぎず、寧ろ、保護の実体的部分は法外の事実行為として行われるであろう。従って、この制度の運営に当る者は、常に、事実行為をも含めた広い意義の保護を念頭に置いて事に当る必要があろう。(95・96頁)

(保護の実施機関が、)その職責である保護の決定、実施を能率的、効果的に行うためには、保護に関する現業事務を行う福祉事務所と一元的にすることが既に縷々述べて来た通り絶対的に必要である(303頁)

(都道府県知事等は、)福祉事務所長等に対して、保護の決定、実施に関する事務の全部を、換言すれば、対象的にも又内容的にも一切の留保をせずに委任すべきである。……一定の事項に限ってその決定、実施の権限を留保するが如きは、何らの実益もなく、徒に事務手続を倍加し、行政系統をみだすばかりである。」(322頁)

事務の委任を自由に無制限に行わせることは、徒らに法律上の保護の実施機関としての都道府県知事又は市町村長の責任を回避させ、義務を逋脱させることとなり、却つて保護の効果を阻害し、要保護者にも著しい不利益、不便を与える結果となるものであるから…(328頁)

外部委託をめぐる見解の経過

平成 15 年 11 月 26 日に内閣府が「行政サービスの民間開放等に係る論点について」を発表した。ここでは、以下のようにされています。

次に、平成18年(2006年)11月16日「規制改革・民間開放推進会議」の福祉・保育ワーキンググループによる厚生労働省社会・援護局保護課長の福本氏へのヒアリングの議事次第より。

福本課長:常勤職員のケースワーカーを標準数まで配置することが必要。そうでないと、生活保護業務全体に支障が出る。それに加えて非常勤や委託の形でやることが、生活保護業務の質向上に資するというのであれば、自治体の判断でやっていただければよい。

成果の測り方について

生活保護ケースワークの外部委託が進められると、外部委託の成果をどのように考えるかが課題となります。ここで、埋橋 孝文・ 同志社大学社会福祉教育研究支援センター (編集)「貧困と就労自立支援再考ー経済給付とサービス給付」(法律文化社 (2019/10/16))に収録されている桜井啓太「就労自立支援サービスの現在■生活困窮者・生活保護の視点から」での、釧路市のSROIに関する考察が大変参考になると私は考えています。

釧路市は「自立支援プログラム」のトップランナーの1つです。そして、自立支援プログラムの定量的評価を目的に「SROI」(Social Return On Investment)を導入しています。

「SROI(社会的投資利益率)=貨幣価値換算された社会的価値(円)÷投入された費用(円)」

その上で、桜井啓太先生は、SROIに、以下のような指摘をしています。

SROIによる指標化は、生活保護受給者のみならず、ケースワーカーの仕事に対する肯定感を高めるかもしれません。ただし「就労自立」に限定しない「多様な自立への支援」「就労以外の自立支援」をも金銭的な価値の土俵にのせるというのは、全部お金に換えるということです。多様な支援実践や当事者ー支援者の関係、それらすべてが経済的な有用性に回収されていくことへの危機感はほとんど語られていません。またそのとき問題なのは、「経済的な有用性(貨幣価値)」を査定するのは、どこまでいっても権力の側だという点です。支援プログラムを策定し、そのプログラムの価値を決めるのは行政側です。公園清掃ボランティア活動に参加したら4200円の価値があるのかもしれませんが、もし仮に、同じ人が自発的に家の前の道路を掃除しても4200円とみなされるわけではありません。行政が準備したプログラムへの参加だけが、有用な価値をもつというのは、本来一筋縄ではいかない難しい問題を孕むはずです。

さらに、「投資」に対して、「見返り」を求めることにも、より根源的な場所から問わなければならないとしています。その上で、以下のように指摘しています。

「投資に見合わない個人、自立できない個人は存在する」と考えています。(中略)個人的な投資だけでなく、社会的な投資にまで拡張したとしても、やはり投入コストに見合うだけの便益を得られない個人というのは存在するのではないでしょうか。ただ、ここからが重要なのですが、その上で、投資に「見合う/見合わない」ことと「個人の存在が認められる(承認される)」「生存が保障される」ことは別の次元で切り離すべきだと考えています。

参考文献

賃金と社会保障No1754

季刊公的扶助研究第258号

9月17日修正:小山進次郎「生活保護の運用と解釈」を「生活保護法の解釈と運用」に修正しました。