年アド3級 過去問解説 2021年10月 問‐39.40

こちらの記事は、試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。

問題文は掲載しておりません。公式の「問題解説集」をご用意ください。

こんにちは! うっちーです。

こちらでは、年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しております。

あくまでも過去問の解説であり、次回の試験でも同じ論点の問題が出題されるとは限りませんのでご了承ください。

なお、ご購入後にも記事のレイアウトの見直しや内容の追記等の更新を行うことがございます。

2021年10月 問‐39

E夫さんへの経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金の請求に関するアドバイスについて、誤っているものを選択する問題です。

(1)繰上げ請求後に初診日のある傷病によって障害等級に該当しても、障害基礎年金・障害厚生年金は請求できません。

障害関連で言いますと他にも

・繰上げ請求後は事後重症による障害基礎年金,障害厚生年金を請求することができなくなる。

・特老厚の障害者特例(定額部分の支給)を受けることもできなくなる。

といった注意点があります。これらは年アド3級での出題可能性は低いのですが、実務としては重要です。

(1)は ○

(2)加給年金額は繰上げされません。繰上げをした場合でも本来の加算開始時期からの加算となります。

(2)は ✕

(3)老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰上げ請求することになります。どちらか一方のみの繰上げはできません。

繰下げについては老齢厚生年金・老齢基礎年金のどちらか一方だけの繰下げが可能です。

(3)は ○

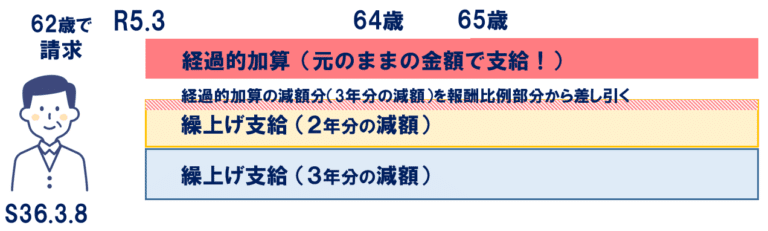

(4)繰上げ請求した場合、老齢厚生年金の経過的加算は、年金額はそのままで支給開始時期が繰上げされます。

そして、経過的加算の減額分は、報酬比例部分の年金額から減額されます(選択肢の通り)。

例)☟

(4)は ○

(5)この問題は、問の見出しが「経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金の請求に関するアドバイス」となっていることに注意です!

経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金が請求できるのは、特老厚の支給開始年齢の前月までです。E夫さんの生年月日からすると、特老厚は64歳から支給ですので、64歳到達月の前月までであれば、繰上げ請求ができます。

(5)は ○

誤りの選択肢は(2)でした。

2021年10月 問‐40

E夫さんが令和4年3月に経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求した場合、受給できる老齢基礎年金の年金額について、正しいものを選ぶ問題です。

ポイント

繰上げの減額率は0.5%か0.4%か?

繰上げした月数の数え方

R4.4.1の改正で繰上げの減額率は0.4%になりましたが、この改正時点にすでに60歳以上になっている方については減額率は従来の0.5%を使います。

S36年2月生まれのE夫さんの場合は0.5%を使います。

老齢基礎年金の場合は、繰上げの計算に使う月数の数え方は次の通り☟

この問題では、月数をひと月でも間違って数えてしまうと、違う答えが出てしまいます。

月数は、このような☟線表を書いて丁寧に確認するのがよいです。

(8×12+1)ー(4×12+3)+1=47ヵ月

月数の計算はこちら☟をご参考に!

繰上げ請求してから65歳到達月の前月までの月数は47ヵ月です。

繰上げした老齢基礎年金の年金額は

780,900円ー(780,900円×0.5%×47ヵ月)≒597,389円

正解は(3)ですね。

まとめ

以上、問‐39.40の解説でした。

繰上げの問題は、月数の数え間違いに注意です!ひと月数え間違うと他の選択肢の年金額になるように仕掛けられていることがあります。

改正でR4.4.1以降は減額率が変わっているので、登場人物がS37年4月2日以降生まれ(R4.4.1以降に60歳に達する人)なのかどうかも要チェックですよ!!

予備知識を再確認されたい場合は、ブログ『ねんきんわか~る』におすすみください。

掲載している解法や覚え方のコツは私なりのオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?