植物に囲まれたお寺 川崎市多摩区 天台宗長尾山妙楽寺 私の百寺巡礼214

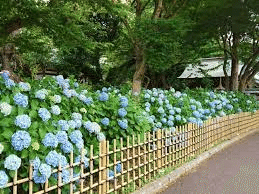

等覚院から歩く事15分。こちらは紫陽花寺とも言われている。

紫陽花の季節は、こんなだという。

天台宗妙楽寺は、多摩川を眼下に見下ろす長尾丘陵の一角にあります。

最近の研究によれば、同寺は中世初期に存在し、『吾妻鏡(あづまかがみ)』に登場する源家累代の祈祷所(きとうじょ)であった威光寺(いこうじ)との関連が指摘され、注目をあつめています。

源頼朝は、鎌倉幕府草創期に弟の全成(ぜんじょう)を威光寺院主として派遣し、所領を安堵(あんど)するなど同寺を厚く保護しております。これは、幕府の所在する鎌倉の外郭(がいかく)の境界線として、多摩川とその右岸丘陵の軍事的位置を重視したためと考えられます。

しかし、幕府の滅亡によって、威光寺も次第に衰微したらしく、応永12(1405)年8月の梵鐘鋳造(ぼんしょうちゅうぞう)の勧進(かんじん)に関する記録を最後として、史上から姿を消し現存しません。ただし、この勧進文には「武州立花郡長尾山威光寺」の表記があり、『吾妻鏡』以来長尾の丘陵に存在したことが確認されます。

妙楽寺の土蔵に安置されている木造薬師如来両脇侍像(やくしによらいりょうわきじぞう)(市重要歴史記念物)を修理した際に、日光菩薩像の胎内から天文14(1545)年の紀年と、「武州立花郡太田郷長尾山 威光寺」以下の墨書銘が発見されました。このことにより、16世紀中頃にも威光寺が存在していたこと、同寺のある地域が太田郷といわれていたこと等が判明しました。また、これらの仏像が妙楽寺に客仏として伝世していたことから、威光寺と妙楽寺との間の因果関係が推定されることになりました。

かつて広い寺域を占め、幾つかの坊や付属寺院を擁していたであろう威光寺も、上述のように有力壇越(だんおつ)を失い、かろうじて残された上記仏像も、いつの頃か妙楽寺に移されたものと推定されます。妙楽寺あるいは威光寺の一坊であったのかもしれません。

同寺付近には、別所、堀の内、竹の沢等の中世地名や、五輪塔や板碑が伝世し、渥美(あつみ)製大形甕(かめ)の一部が出土するなど、中世的な色彩を色濃くとどめており、ありし日の威光寺の姿を投影しているかのようにみえます。(川崎市教育委員会ページより)

紫陽花だけにとどまらず、実に多くの植物に囲まれている。四季折々、楽しめる。そんな魅力あるお寺であった。

東急線、東急バスのみで移動よりも、川崎市のコミュニティバスを推奨したい。私は帰りは住職夫人に教えて頂き(感謝!)コミュニティバスで久地駅まで行った。武蔵小杉駅を乗換とするのが便利なので、久地駅で正解だった。

馬酔木咲く 寺院静かに 暖を待つ

天台宗長尾山妙楽寺

川崎市多摩区長尾3-9-3

JR登戸駅、久地駅からコミュニティバスあじさい号「あじさい」寺下車すぐ【日曜祝日運休】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?