VR流れ藻(21-B):アバターという概念をめぐって・後編

(※前編はこちら)

アバターと自己

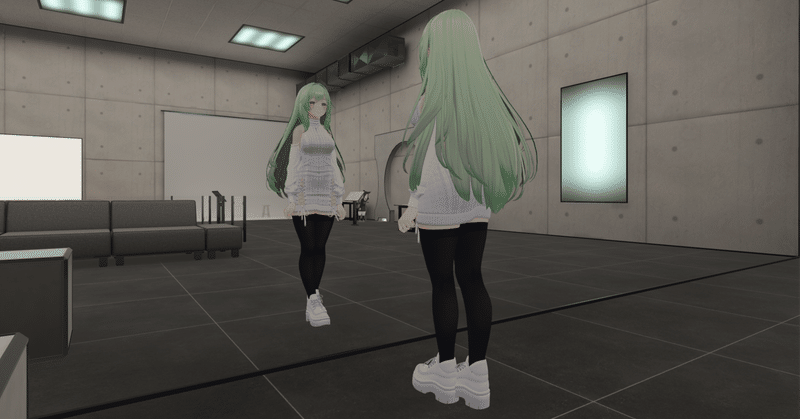

わたしはまた白い部屋に立つ。目の前にわたしがいる。あるいは彼女が。あるいはわたしが。

関わりはすでに2年を超えた。もともとアバターを頻繁に変えるほうではない。前のアバターも2年ほど使っていたように思う。いまだに前のほうが好きだったとぼやく人もいて、わたしは笑って聞いている。

ベースはよく知られた販売アバターで、桔梗という。対応衣装も非常に多いが、そのわりには見かけない。発売から時間が経ったというのもあるが、実は衣装目当てに首だけすげ替えて使っているという人がかなりいる。

さほど大きく手は加えていないので、あまり面白みはないかもしれない。購入当初は使うつもりすらなく、むしろ最新の人気アバターのデータ構造を見てみることが目的だった。開いてみて驚いたのはシェイプキーによる目鼻立ちの調整の余地が非常に大きいことで、これならと触っているうちにぴたりとはまった。それ以来、たまに服を足しつつ運用している。

初対面の人に母性的と評されることがあるなど、予想だにしなかった。偶然にも数日経たないうちにまったく別の人の口からも同じ言葉が出て、重ねて面食らったことがある。

ふわりとやわらかい存在を置いておきたい、という気持ちはあって、だからきっと、それに近いものは伝わっているのだと思う。置いておきたい、というのはちょっと奇妙な言い回しかもしれないけれど、そうとしか言えない。それは自分自身のそばにであり、周囲の人々のそばにでもある。こういうものがひとつあるといいのでは、と思って何かをつくる。そんな素朴さにも近い。

この存在のふるまいについて自覚的に語ろうとして、ひどく戸惑う。それはわたしであり、わたしでない他者でもあるからだ。これを「わたし」と指すことも、「彼女」と指すことにも違和感が伴う。その区別は曖昧であり、だから人称の曖昧なままに語らざるを得ない。

たしかなのは、日常のわたしとは少し位相が異なるということだ。人のふるまいが家庭や職場といった環境によって多少違ってくるようなものかもしれないし、あるいはペルソナのような話であるのかもしれない。何らか異なるという意識はあるが、自然に違うふるまいをしている。言葉から訛りを抜くとか、少しだけ丁寧に話すとか、足を開いて座らないとか。この存在はこう座り、こう立ち、このように歩き、あるいはこのようにステップを踏んでもいいという無意識の意識、行動のガイドライン、あるいは言語表現と身体表現のコンセプトがそこには存在している。

人は鏡を見て自分の姿を知り、人の反応を見て自分の評価を知る。これもまた、そうして形成された自己なのかもしれない。基準とする外形と、そこから導き出された曖昧な表現のコンセプトが最初にある。使用者は、己がその外形にそぐわない(あるいは沿った)ふるまいしたことを、鏡に映った姿や他者の反応を通じて検知する。それによってふるまいは修正され、少しずつ外形に沿ったものへと収束していく。

そうした洗練が、やがてある種の人々が備えるあの真っ直ぐな美しさをもたらすのではないか。

幻想を持ち帰る

スラム・オンラインの忍者が言っていたことが正しいのなら(※前編引用部分を参照)、わたしたちはその美しさ、幻想のほんのひとかけらを、何らかのかたちでリアルへと持ち帰ることができるのかもしれない。

わたしは何を持ち帰ったのだろう。持ち帰ったと断言するには曖昧だ。きちんと背筋を伸ばして歩くこととか。ふわりとやわらかく人に接したいと思う気持ちはあって、それを成せているかはわからない。

リアルで人との別れ際、何気なくひらひらと手を振って怪訝な顔をされた、という話がかつて VRChat ユーザーの定番の笑い話としてあった。あれは行動ガイドラインの混線であり、幻想の意図せぬ持ち帰りなのだろう。あるいは自分でも気づかないような深いレベルでの混入もどこかで起こっているのかもしれない。だから、やはり邪悪なアバターは安易に使用すべきではないのだろう。各自が何を邪悪とするかはともかくとして。

とある技術者界隈では、技術力がきわめて高い人々は、なぜかその多くがケモノアバターになっていくのだという。なので自分がケモノアバターを使うのは気が引ける、とフレンドがぼやいていた。どの程度まで本当なのかはよくわからないが、仮想空間を自在に操作するほどの強大な力を得た者は、もはや人間のかたちになど束縛されないということなのかもしれない。

事の真偽や理由はともかく、それなら逆にケモノアバターの導入を以って技術者としての覚悟を示す、という態度も考えられなくはない。それはある種の自己暗示であり、言ってしまえばきわめて狭い範囲での共通認識を利用したプロテウス効果として機能するのではないか。

そもそも各自が自己のアバターに抱く印象、つまり認識している性質は、それ自体がプロテウス効果をもたらすものではないのか。その効果を(無)意識的に自己に定着させることこそ、「幻想を持ち帰る」という言葉の意味するところなのかもしれない。

わたし、ではない

こうして文章を書いたりもする手前、noteのVRChatタグは時折覗く。ごく個人的な日記やゆるい自分語りが大半を占めるのだが、ちょっと奇妙な文章を目にしたことがある。

『現実の人と仮想の人』。あまり平易な文章ではない。ぎくしゃくしていて読みづらい。おまえが言うなと意見は措くとして、ただ、何となく思考の芯の強さみたいなものは見え隠れする。半分がた読んで一旦やめたのだが、後から見知ったフレンドの筆だと気付いて驚いた。読み直してみて後半、こういう話をきちんと書く人は珍しい。

ここにもある種の幻想の持ち帰りがある。そして、アバターとしてふるまう自分とリアルの自分は明確に別の存在だとしている。そのふるまいを知る立場として、そういえば、と思うところもなくはない。一方でわたしの場合、存在が独立して動くようには感じない。もの言うようにも思わないが、よほど込み入った出来事があると何か言いたそうな顔をしている印象を抱くことはある。これは仮定された人格が動的に駆動するのか、それとも静的な枠組みとして機能するのかの違いと言えるかもしれない。

アバターに対するスタンスというのは見る限り、人によって本当に無頓着なところから始まって、あくまで遊び道具や作品として捉える立場や、唯一無二の自己のアイデンティティとしている人までいろいろある。自分としては別に唯一無二とも思わないが愛着はあり、比較的扱いの重たい部類なのかもしれない。こういうのは精神分析的に見たりすると何かしらありそうな気もするが、知識がないのでよくわからない。Xで日々挨拶代わりにアバターのスケベ自撮りを上げている人たちなんかは心中どうなっているのだろうとぼんやり思ったりもする。他者はどこまでも神秘だ。

美少女

美少女アバターという言葉は、すでにわたしの中で半ば死んでいる。あまりに手垢が付きすぎていて、こうして書き記すことすらためらう。一方で概念としてのそれはすでに日常の一部であり、折に触れては興味を引くものであり続けている。

そもそも、「美少女」という言葉や概念そのものがだいぶややこしい。一応断っておくと、「美少女アバター」という言葉の由来そのものはリアルな「美少女」ではなく、いわゆるアニメ的な「二次元美少女」あたりから来ている(アバターは三次元だというのは放っておく)。それは造形からも明らかだが、この「(二次元)美少女」という概念も掘っていくとそれだけで長大な話になってしまって収拾がつかない。

『現代思想2022年9月号 特集=メタバース』という本がある。目を通してみたがどうも遠大な話ばかりで、そこで日々過ごしている肌感覚とはどうにも合わなかったのだが、この本で一番面白かったのが「メタファーとしての美少女」松浦優だった。この文章ではメタバースの美少女アバターを理解するため、それ以前のアニメ等に立ち返って「美少女」の概念を検討している。「美少女」の概念はリアルな人間の女性とは大きく離れたものであって、すでに全く別の概念であること、「バーチャル美少女は美少女を表すものであって、生物学的な女性を表すものではない」ということを詳しく述べている。

この議論はここまで述べてきたことにも隣接しているように思う。美少女、というよりさらに大きな枠組みとしてのキャラクターは、人間のような形をして、人間のようにふるまっているとしても、人間そのものではない。だから例えば、豊富な人間関係を有しさまざまな人間を深く知っている人であっても、キャラクターの構成要素を読み解いたり、逆に要素を自分で組み上げる能力が無条件にあるわけではないはずで、それは結局ある種のリテラシーなのだろう。

「バーチャル美少女は美少女を表すものであって、生物学的な女性を表すものではない」という一文は、リュドミラ・ブレディキナの著述から引用されている。『現代思想2022年9月号』にもブレディキナの文章が入っているが、これはいわゆる「バ美肉」、つまりVTuberに関する論文の要約ということで、どうにも形式的な噛んでも味のしない文章になっている。

ブレディキナはつい先日(2024年4月)のNHK「最深日本研究」にも出演していたという。内容に興味はあるのだが、個人的にNHKと折り合いが悪いので確認できていない。バーチャル美少女ねむと絡んで調査したり、メタバース界隈で面白そうな研究をしている人だという印象はある。

バーチャル美少女ねむもメタバースまわりでいろいろ面白いことをやっている貴重な人だと思うのだが、初対面であまり信用ならない人だなという印象を受けた。早晩炎上して消えるだろうと思っていたが、ちょくちょく燃えながらも今日まで永らえているので良い意味で見込み違いだったらしい。ごめんなさいがちゃんと言える人は強い。ご活躍をお祈りしています。

X

いま、わたしがこの文章を書いている。わたしはわたしである。たぶん。

では、Xのアカウントでポストする文章を書くのが純粋にわたしかというと、そこにはたぶんアバターの意識が少し混ざっている。それはなぜかというと、そこにアイコンがあるからだ。

あの個人を示すアイコンは、日本語版のXの設定画面では「画像」という扱いになっている。しかしWeb開発の話なんかを読んでいると、一般にああいう枠は英語ではAvatarということになるらしい。なので、あれも広義のアバターの概念の一部である。

Xのあれももう長いこと変えていないが、経験的にあれを変えると文体に影響が出る。書くこと書かないことにも影響する。別にいわゆるなりきりアカウントとかではないので変な縛りはないのだけど、全体としてあまりにちぐはぐな言動は避けたくなるのでそうなる。

これは別にVRやメタバースは関係なく、あれくらいでも意識に影響する人はあるというもっと素朴な話なのだが、やはり影響しない人はしないのだろう。長いことX(旧twitter)を見ていてもこんな話をしている人をあまり見ることがないので、むしろ珍しいのかもしれない。有効な人であればSNS運用の制御などにも使えそうな気はするが、意識的に調整を試みるのも難しそうではある。

残課題

概ねこんなところかな、と思う。

書き留めておきたいと思っていたことは概ね書き留めたが、思ったよりも長くなってしまった。最後まで読む人が一体どれだけ居るのか知れない。

絶えず積極的に情報を収集しているわけではないので、気づいていないだけでとっくにもっと賢い人がアバターという概念について見事に整理しているかもしれない。あるいは、アバターをめぐる考え方や環境が大きく異なっている界隈もあるのかもしれない。そうだとしても、ひとつの当事者のサンプルくらいの価値はあるだろう。まあ別に学術的なものでも何でもないのだけど。

いくつか未検討の事項がある。

アバターとしてのふるまいをある種の演技であると考えると、演劇方面に何か参考になるものがあるのではないかと思う。演技者の心構え、(無)意識的な心理のようなこととか。日本の著名な演劇関係者の本など少し探してみたが、これはというものは見つからなかったのでそのままになっている。とはいえ、ないわけはないだろう。

コミュニケーションについて。生身の人間と人間のコミュニケーションと、アバターを通じたコミュニケーションの何が違い、それが何をもたらすのか。これもどう探っていいのか難しい。『コミュニケーションの哲学入門』など読んでみるとそれはそれで非常に興味深く、解決の糸口くらいにはなりそうな気もするのだが、かなり遠大な道のりになりそうでわたしの手には負えない。そうではなく普段の行為から実践的に考えていったほうがいいのかもしれない。

さて、それじゃ、あとはよろしく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?