石泉文庫

広島県の史跡に指定されている石泉文庫及塾・石泉僧叡之墓について紹介をします。

ここは、江戸時代の学僧 僧叡(そうえい)が、「石泉社」という私塾を構え、遠近各地より集まってきた僧侶に、浄土真宗の教えを伝えたところです。

その石泉社で学んだ門弟たちが、「安芸門徒」として知られるほど、安芸の国(現在の広島県西部)に念仏をひろめました。

石泉僧叡

宝暦12年(1762)、山県郡戸河内村(現 安芸太田町)真教寺円諦(えんたい)の子として誕生します。

幼いころから3歳年上の従兄 大瀛(だいえい・三業惑乱で活躍した僧)とともに、深諦院慧雲(じんたいいん えうん)の甘露社へ入門し、浄土真宗の教えを学びました。(僧叡の俊敏さに対し、慧雲は「鷹城(ようじょう)」の号を与えたそうです。)

※後の三業惑乱の時に大瀛が上梓した『横超直道金剛錍(おうちょうじきどうこんごうへい)』には、仏護寺因順の次に「鷹城釋僧叡」の名で序文を書いています。

20歳の時、高田郡(現 安芸高田市)専教寺に入寺しますが、学問に没頭し、法務がおろそかになったことから、門徒との折り合いが悪くなり、すぐに寺を出ることになりました。

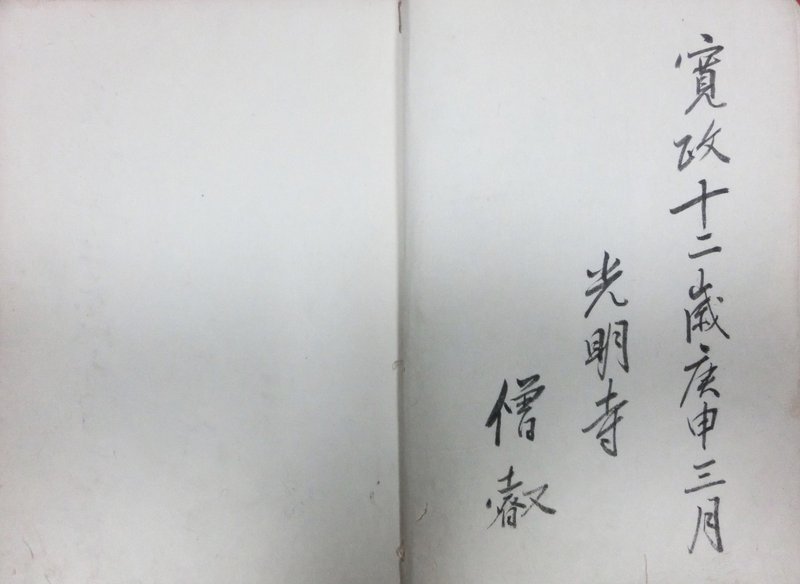

そして、賀茂郡川尻村(現 呉市川尻町)光明寺に入寺することとなりますが、ここも3年ほどで出ることとなりました。

石泉社 誕生

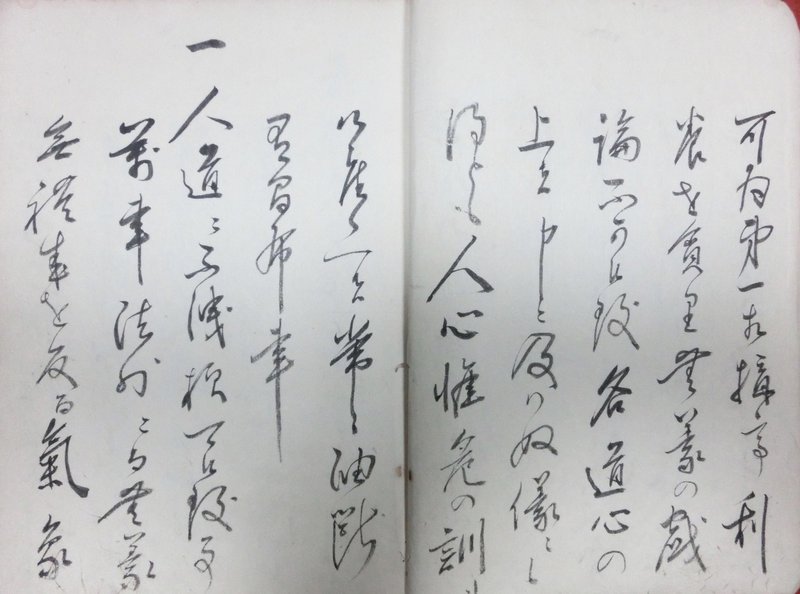

寛政12年(1800)、賀茂郡広村(呉市広)の庄屋 多賀谷千兵衛より、当地に留まって教えを伝えて欲しいと、居宅及び経蔵を寄贈され、ここに「石泉社」を開設することとなります。

「石泉」のいわれは、その工事をしている時、大きな石を取り除いたところ、そこから泉が湧き出てきたことに由来するそうです。

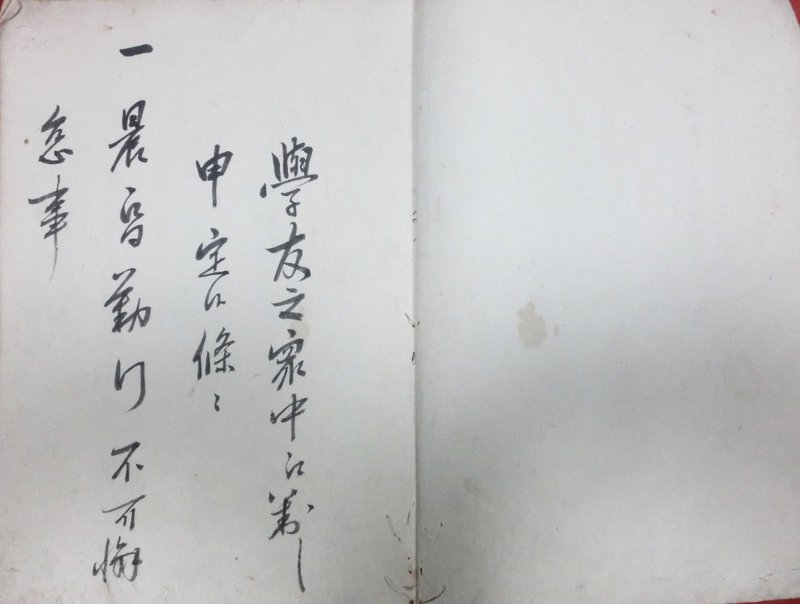

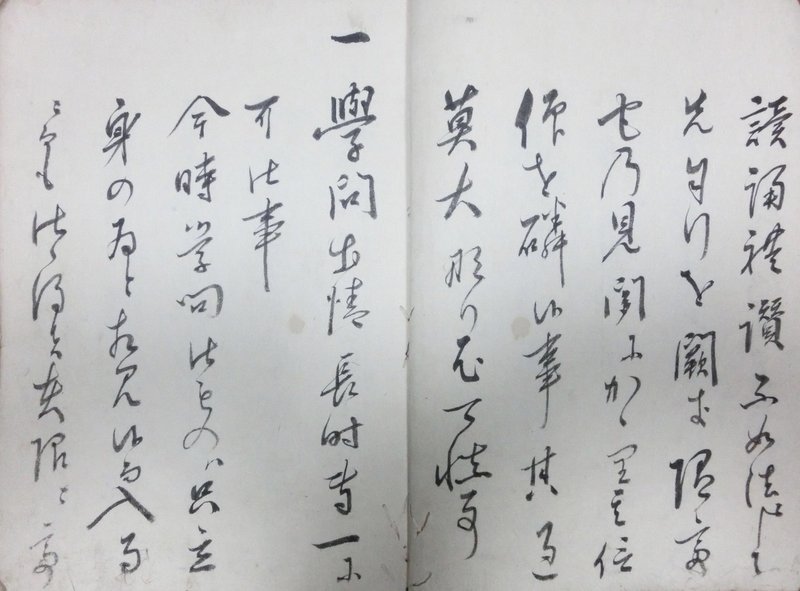

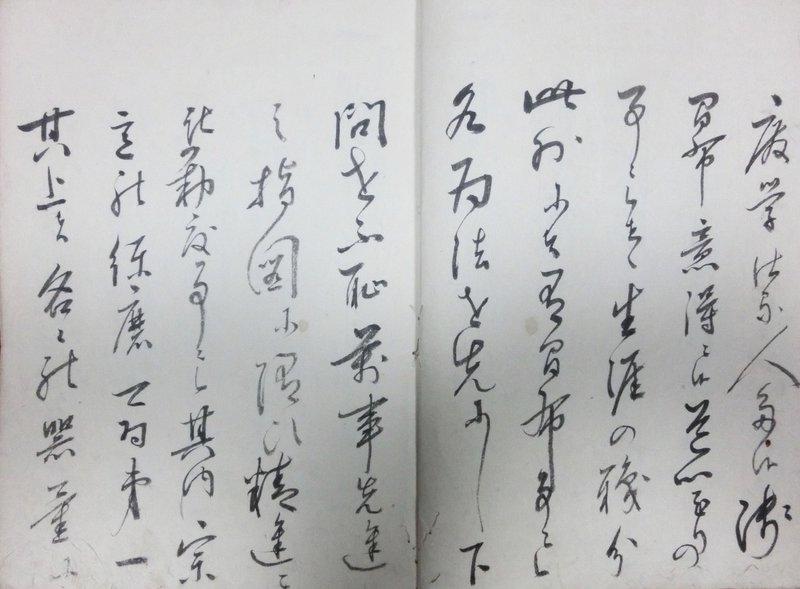

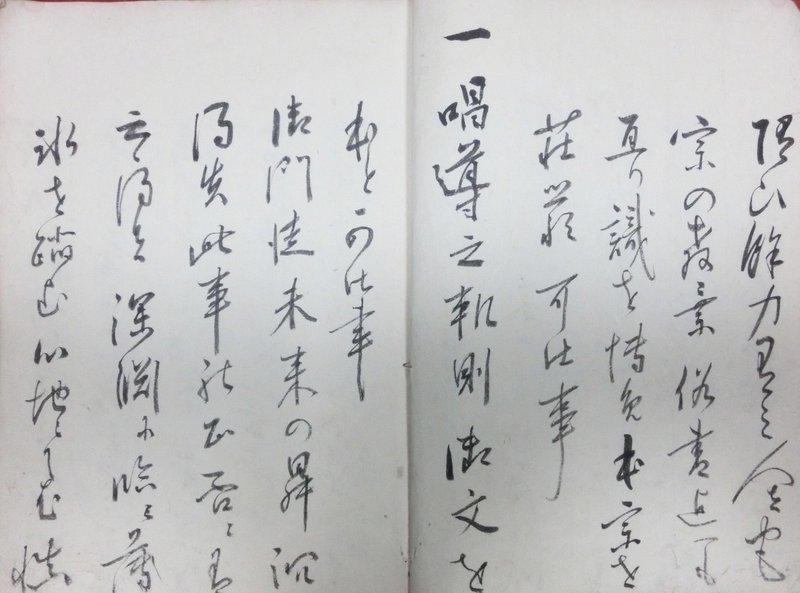

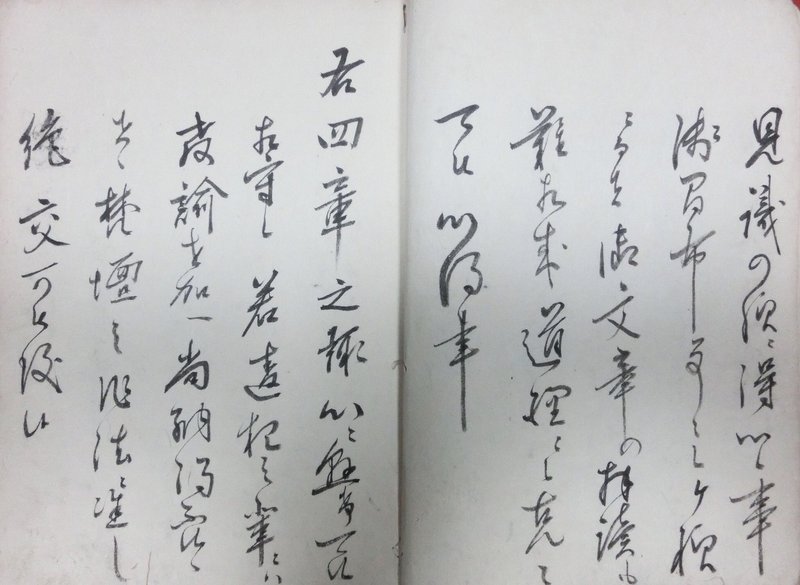

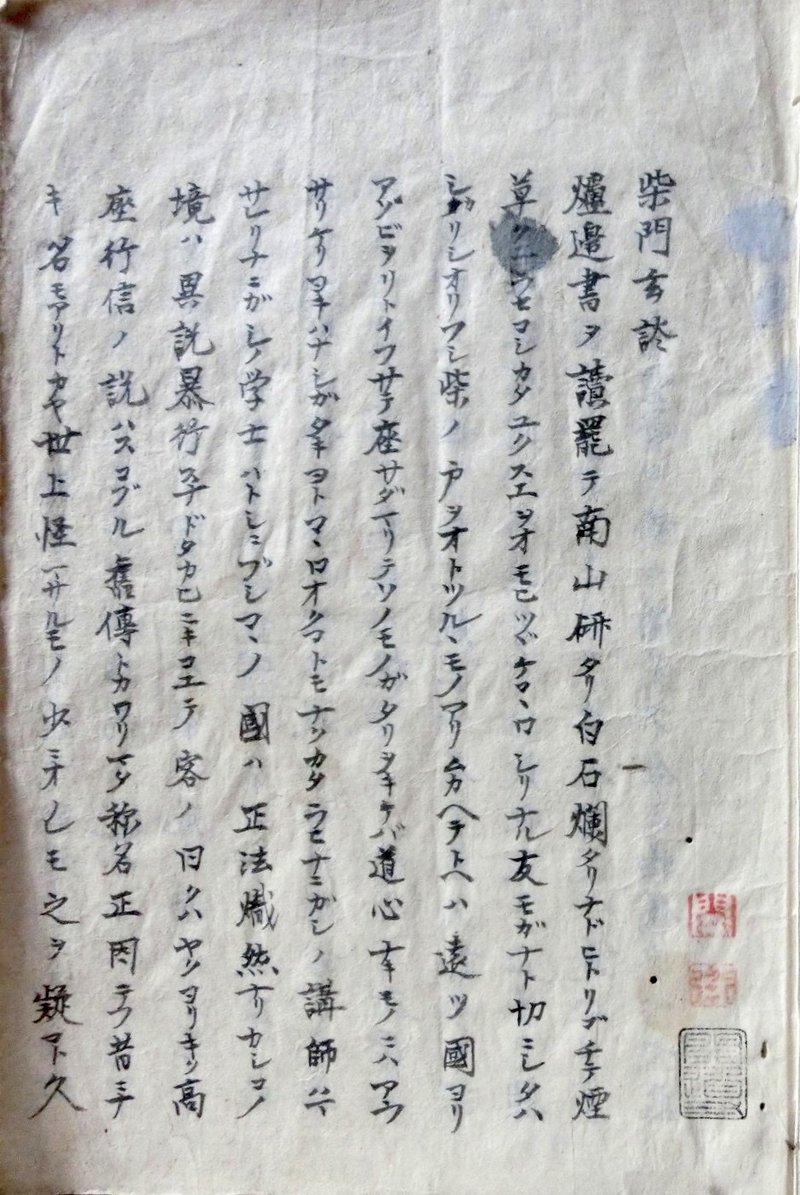

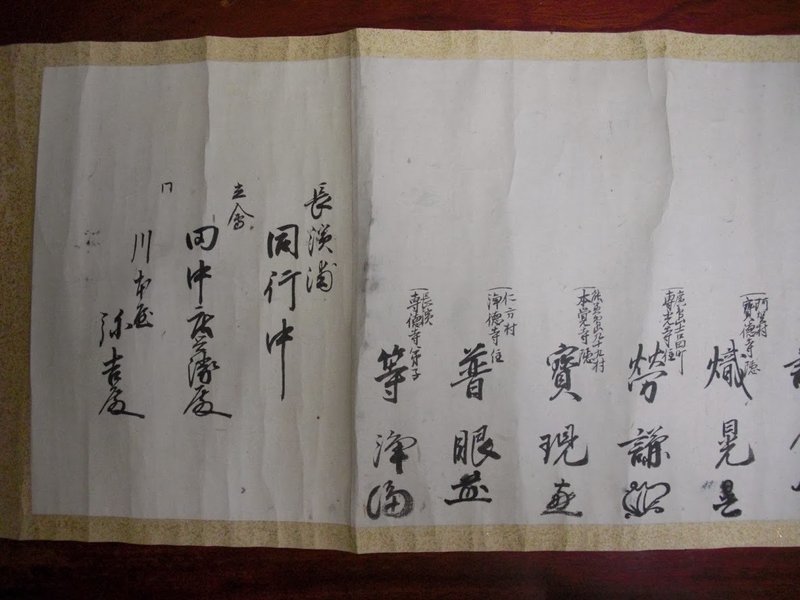

名簿にはこの4章からなる塾の規則を記した後、110名の学僧の名前が記されています。

以後25年間、この石泉社を中心に、各所に赴き、講義をしました。

そんな中、僧叡は「安心廃立・助正行儀(あんじんはいりゅう・じょしょうぎょうぎ)」と言う〈弘願助正説〉を主張し、〈方便助正説〉を主張する大瀛亡き後の芿園学派(せいえんがくは・大瀛の学派)の道振らと論争を繰り広げます。(助正論争)

その過程で、「称名正因」の異安心だと批判を受けることもありました。

その件について本願寺へ上梓した『柴門玄話(さいもんげんわ)』で、〈法相表裏(ほっそうひょうり)・稟受前後(ほんじゅぜんご)〉という名目を使って、念仏と信心の関係を巧みに表現し、異安心でないことを明らかにしました。

異安心でないことは明らかになりましたが、本願寺より〈法相表裏〉〈稟受前後〉の新名目の使用については禁止されることとなりました。文政8年(1825)

その翌年、文政9年(1826)3月4日、広島市南区京橋専立寺で『浄土論』の講義中に病にかかり、65歳の生涯を終えます。

僧叡の墓は、石泉文庫の隣に建っています。

何故か、このお墓には「僧叡」の「叡」の字に「土」が付いています。

虫干し

僧叡亡き後、石泉社の門弟たちはそれぞれ自坊に帰ります。

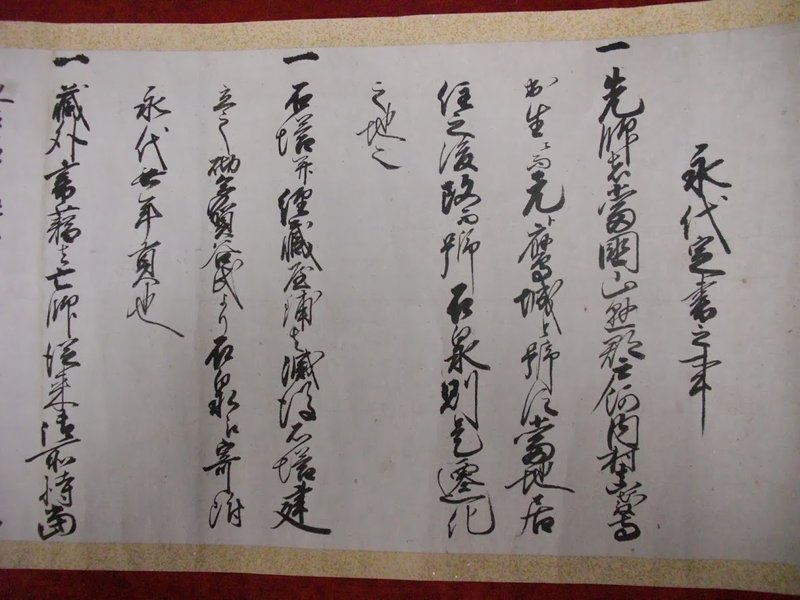

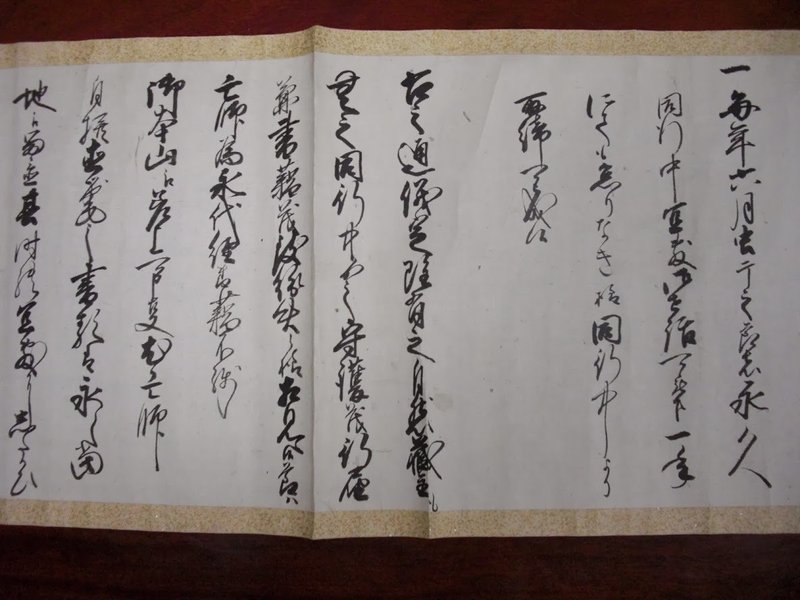

そして30年後、石泉文庫の取り扱いについて、門弟たちが集まり、「永代定書」を作成しました。

その中には、長浜の同行に対し、毎年虫干しをして大切に保存して欲しいと記されています。

現在も毎年石泉文庫虫干し法座を開いて虫干しし、地元広南小学校6年生が、地域学習の一環として地域の方々とともに虫干しを手伝い、地域の宝を守っています。

石泉門下から5名の勧学を輩出しましたが、僧叡没後、その教学は埋もれてしまった状況でした。

大正時代、是山恵覚(これやま えかく・世羅真行寺)が僧叡の著述を次々刊行・紹介したことで、再評価されることとなりました。

また、勤皇僧 宇都宮黙霖が、晩年石泉文庫の大蔵経を読み、和歌にした書物がたくさん残っており、それも合わせて守られています。

アクセス

石泉文庫までは細い道が続きますので、車では行かれません。

また、普段は施錠していますので、外観しか見ることができません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?