唐長さんとのモノづくり#7 輪宝文

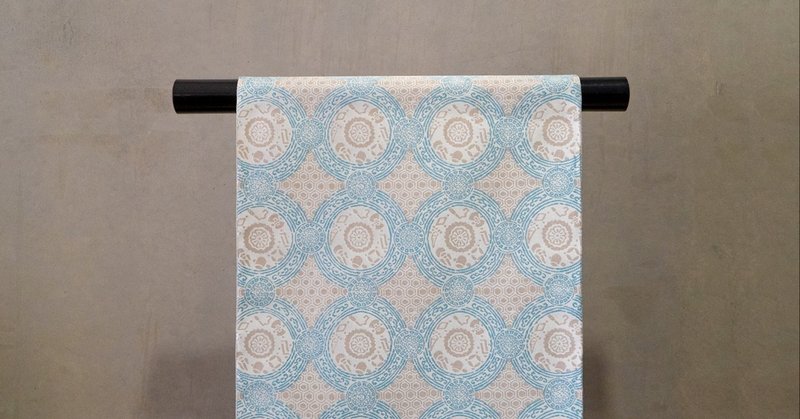

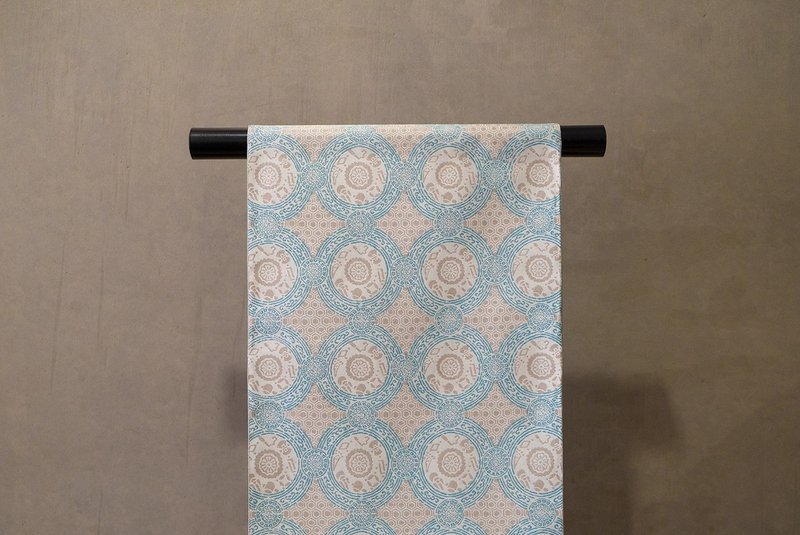

1,唐長文様『輪宝文』

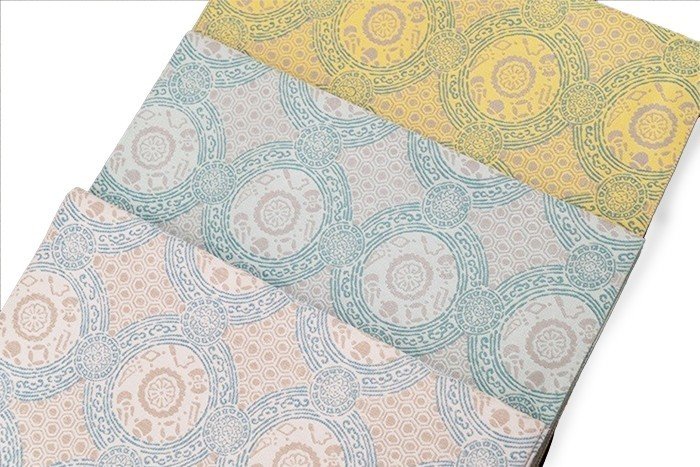

吉祥文様のシンボル「輪宝」に「宝づくし」、「亀甲柄」、七宝繋ぎなどの「繋ぎ」文様をすべて組み合わせてデザイン化された『輪宝文』。大変縁起の良い柄です。11代目奥様が好まれる文様でもあります。

唐長文様は和紙につけられた地色と、柄の色の2色で構成されるモノが多い中、この柄に関しては2つの版木を組み合わせてつくられます。

同じ和紙の上に、版木をのせるので単純に考えても手間は2倍。柄を合わさる、色の組み合わせ・・・など考えると、大変な文様です。

それでも、通常の帯から考えると色数は極めて少ない(柄に2色+地色1色)ですが、歴史の重みか分かりませんが、文様の深みと同時にモノづくりの深さも相当あります。配色を変える(下記)、織組織を変える、帯⇒着物へ用途を変える、そのたびに新しい柄と向き合う、そんな感覚になります。

2,織組織/紹巴織

袋帯では、まず紹巴織で織り上げました。

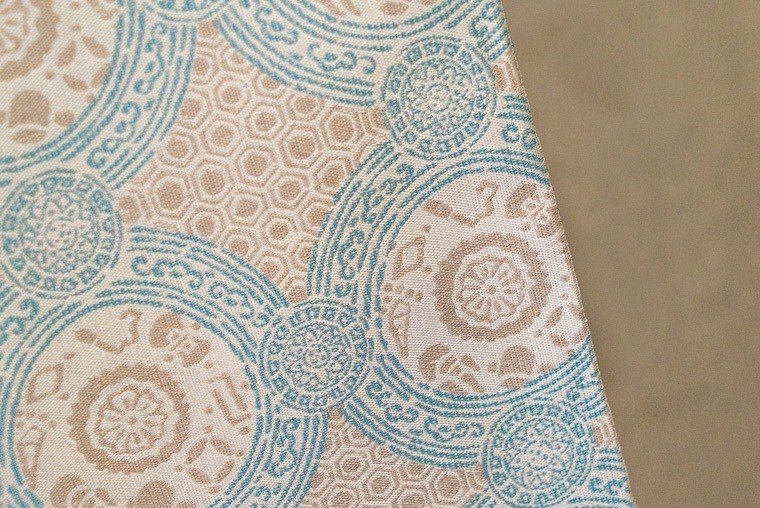

この紋づくりでは「2つの版木を使う。」という点に着目し、柄の真ん中(上記写真では茶系)と青の繋ぎ文様とは織りの上げ方を変え、僅かでも織り自体にメリハリをつけています。

使い方にもよりますが、青の方が前にくる、茶系は地に馴染む設計です。

それを利用して、青に鮮やかなブルーを加えると、そのままの発色を活かすことができ、地になじませた方は、地色全体にほんのり色を加えることができます。配色の際、最後の微調整がこの辺りでもできるので、モノづくりの幅が広がったことになります。

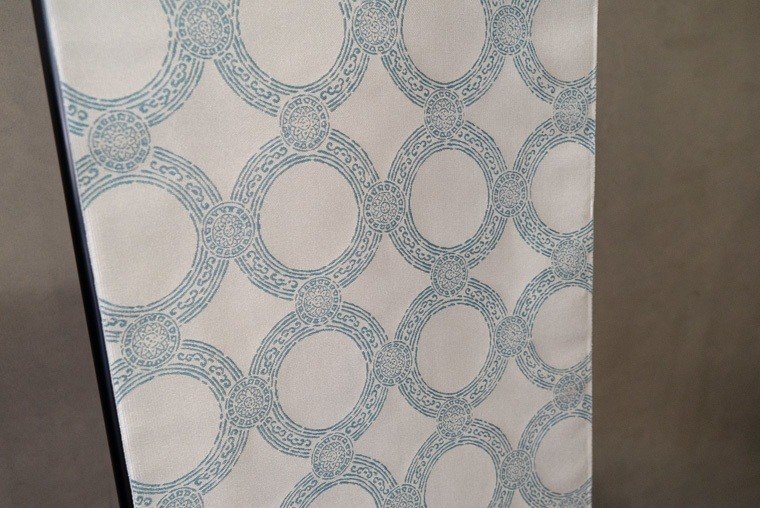

3,裏地/輪宝繋ぎ

版木の一枚のみの柄です。

表とは敢えて織りの上げ方を変えて、表では前に来る表現をしましたが、裏では表の茶系の色と同じ上げ方、地になじませて制作しています。

この上にもう一枚版木を入れれば、同じ「輪宝文」になるはずですが、全く異なる柄に見えてしまうのが、面白いところです。

◯他の配色

4,コーディネート例

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?