【TSM/2022/2Q決算速報】、2022年第2四半期の結果は売上◎、EPS○、ガイダンス◎。CANSLIM定点観測。

(TSMの会社概要・歴史・ビジネスモデル考察は以下を参照してください。)

「Taiwan Semi Conductor Manufacturing(ティッカーシンボル:TSM)」のQ2-2021の結果が出ました。

TSMCの決算が発表されておる!

— 信太郎🏯投資に挑む天下人 (@nobutaro_mane) July 15, 2021

売上◎:13.28B YoY25.35%(予想:13.17B)

EPS○:0.93 YoY (予想:0.93)

3Qガイダンス

売上 14.6B-14.9B アナリスト予想14.44BをBeat

粗利:49.5%-51.5%

営業利益:38.5%-40.5%

粗利と営業利益は2Q予想と同じ

Pre:△3% (日本時間21時半) pic.twitter.com/dif6WcXnwR

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

※YoY = year over year(前年同期比)

・TSMCの2021年2Q決算は、売上$13.28B/YoY+25.3%(アナリスト予想:$ 13.17B)。→◎

・EPSは$0.93/YoY+19.2%(アナリスト予想$0.93)→○

ガイダンスは以下の通り、前四半期に出したガイダンスと市場予想を大幅に上回る結果を発表

事前の3Qのアナリストの売上予想は$14.44BをBeat

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

アナリスト予想通りのEPSでは物足らんということかの。プレで3%近く下落しておる。

![]()

それでは2021年2Q決算の内容を詳しくみていきたいと思います。

1. Revenue(売上高)

Q2-2021:売上$13.28B/YoY+25.3%増(アナリスト予想:$ 13.17B)。

順調の売上高を伸ばしていることが見て取れます。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

■ 売上推移

※YoY = year over year(前年同期比)

Q2-2020:$10.38B(YoY +34.07%)

Q3-2020:$12.13B(YoY +29.18%)

Q4-2020:$12.67B(YoY +21.95%)

Q1-2021:$12.91B(YoY +25.35%)

Q2-2021:$13.29(YoY +27.96%)

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

利益率が若干低下しているのはネガティブなポイントです。

2. EPS(1株当たりの当期純利益)

Q2-2021:(non-GAAP)EPSは$0.93/YoY+19.23%(アナリスト予想$0.93)

EPSはアナリスト予想通りです。EPS予想は「Yahoo Finance」で取れます。アナリストは保守的に予想を出すため、決算企業はこれを超えなければ市場から好感されません。

その点、同じレベルといのは少し物足りなさを感じます。またEPS成長率も低下傾向である点もネガティブですね。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

■ EPS推移

※YoY = year over year(前年同期比)

Q2-2020:$0.78(YoY +90.24%)

Q3-2020:$0.90(YoY +45.16%)

Q4-2020:$0.97(YoY +32.88%)

Q1-2021:$0.96B(YoY +28.00%)

Q2-2021:$0.93(YoY +19.23%)

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

3. CF (営業CF,投資CF,財務CF)

CFについてみていきます。

営業CFは減価償却費が多額にのぼることから純利益よりも大きい値になります。基本的には営業CFで投資CFをまかなっている構造となります。

営業CF:6.69B/前年同期5.69V

投資CF:△6.06B/前年同期△4.3

財務CF:2.67B/前年同期0.19B

4. 財務状況

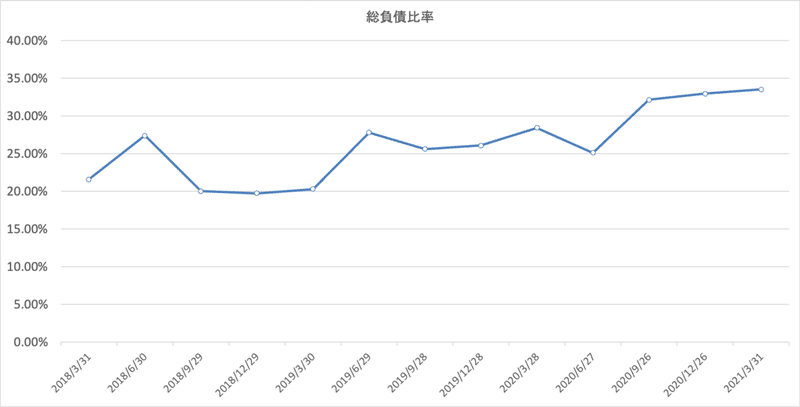

TSMCの財務状況は安定しています。以下は総負債比率ですが、上昇傾向にあります。

また、売上高に占める支払い利息の率は0.2%という水準で利益を圧迫はしていません。

5.企業KPI

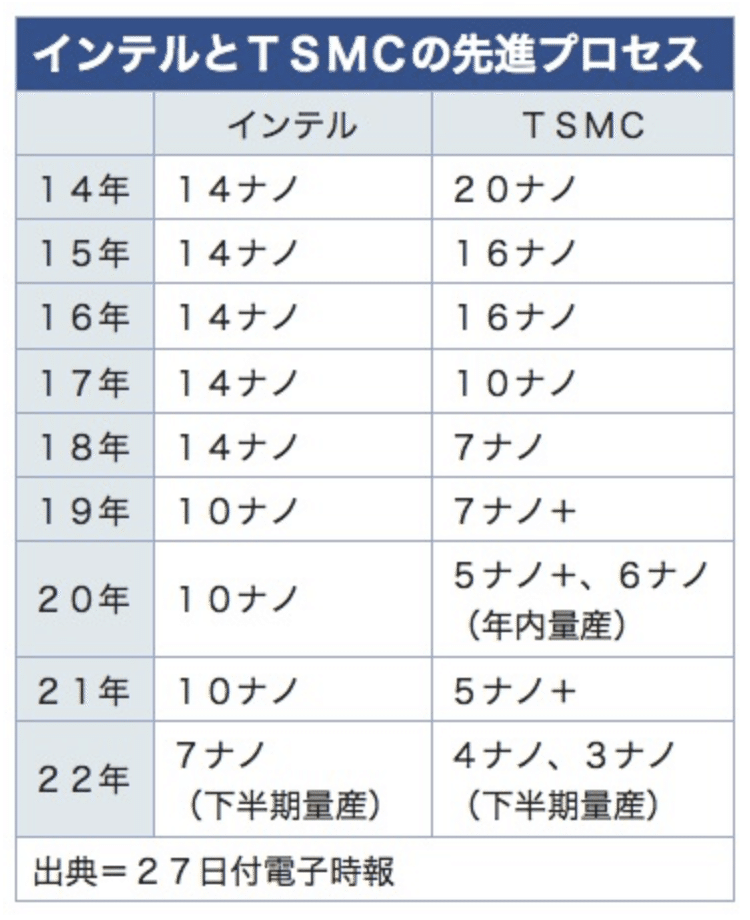

それではTSMの企業KPIについて見ていきたいと思います。TSMCは技術的に他社を突き放すために常に研究開発費を費やしています。

研究開発費こそがTSMCの圧倒的な地位を築いています。TSMCは現在世界で唯一5ナノメートルプロセスを実現して2022年には4nm、3nmを世界に先駆けて開発することを想定しています。

5nm未満の収益は前期1Qよりは上昇していますが2020年4Qに比べると依然として少ない水準となっています。

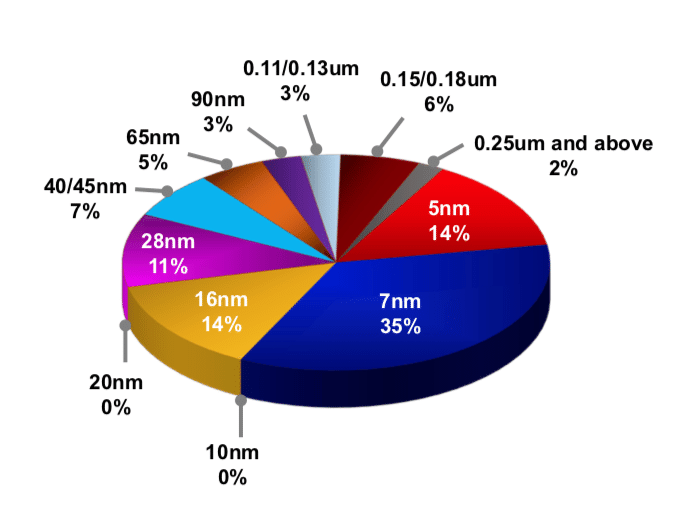

因みに前期のnm毎のシェアは以下となっています。前期に比べると7nmのシェアが下落した分が5nmのシェアの増加に寄与しているという結果になっています。

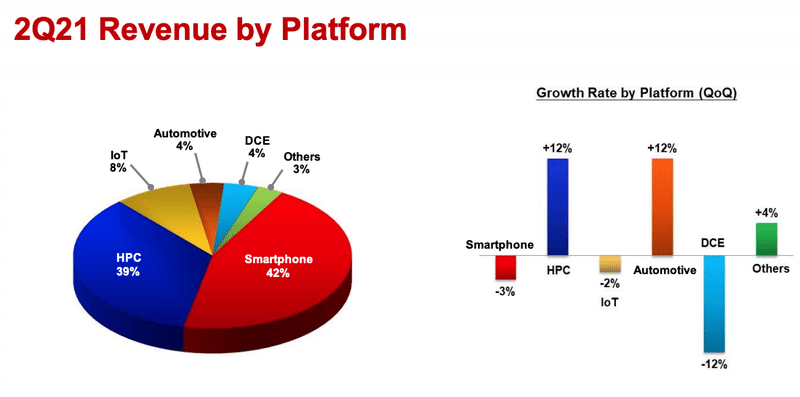

現在収益で大きく伸びているのはHPCとAutomotiveとなっています。シェアから考えるとHPCとSmartphoneの成長率が今後も非常に重要になってきます。

QoQのHPC部門の成長率

2020/1Q:+3%

2020/2Q:+12%

2020/3Q:25%

2020/4Q:△14%

2021/1Q:14%

2021/2Q:12%

QoQのSmartphone部門の成長率

2020/1Q:△9%

2020/2Q:△4%

2020/3Q:12%

2020/4Q:13%

2021/1Q:△11%

2021/2Q:△3%

この1年くらいSmartPhoneが軟調に推移しているのが懸念されるところです。

6.ガイダンス

TSMCは2021/3Qの決算ガイダンスを発表しています

3Qの売上高は14.6-14.9と平均すると14.75Bということになります。アナリストの予想が14.44Bであることを考えると予想をBeatしています。

以下は決算を受けて、まだアナリストがデータを更新していない状態での3Qの決算予想です。今後、この9末の1.02という予想が決算をうけてどう変化してくかが重要となります。

一応、直近90日のトレンドとしては9末のEPS予想は上昇基調となっています。

7. CANSLIM定点観測

それではCANSLIMの定点観測を行なっていきたいと思います。TSMCのCANSLIMは以下となります。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

C:△→×

A:△→○

N:△→△

S:×→△

L:×→△

I: △→△

M:○→○

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

2021年7月15日時点でのInvestors Business Dailyの評価は85点となっています。因みに5月9日時点でTSMのIBDの総合評価は76点でした。

■ C(=Current Quarterly Earnings)△→×

まずはファンダメンタルで一番重要な「C」です。「C」は直近EPSに関する指標です。

「C」の条件

● 最低条件は前年同期比直近EPS成長率は25%以上

→ 不合格

● 強気相場の時は前年同期比直近EPS成長率は40%以上

→ 不合格

● 過去10四半期に以前に比しEPS成長率が加速している

→ 加速した後に減速している

● 直近売上成長率は少なくとも25%以上上昇、又は直近直近3四半期で売上増加率が加速していることが最低条件

→ 27%増加しており直近成長率は増加基調である。

(補足条件)

● 2四半期続けて大幅にEPSが成長

→ 2四半期連続で増加はしているが成長率は減少している

● 翌四半期、翌々四半期も力強い成長が予想されている

→ 翌々四半期以降成長率は10%台前半が予想されている

● 今後2年間で成長の軌道にのるガイダンスがある

→ 今後5年間の平均成長率は10%台前半から中盤を予測されている

● 同業他社でEPSの成長率が高い銘柄が少なくとも1つ以上存在

→ ファウンドリとしては独走状態で競合はそもそもいない

(注意点)

● EPS成長率が66%以上の減少が二四半期続けば危険

→ そこまでの減少ではない

上記諸々加味すると、やはり成長率が減速しているので「C」は×としたいと思います。

■ A(=Annual Earnings Increase)△→○

次はAです。Aは年間EPSの推移です。

「A」の条件

● 過去3年連続で年間EPSが増加。EPS Stabilityが25以下

→ 3年連続増加。EPS Stabilityは12以下と安定しており合格

● 年間EPSの増加率が25%-50%以上の銘柄を選択

→ 今期の成長率は17%と物足りない水準

● ROEが17%以上(出来れば25%以上)

→ ROEは30%となっており余裕で満たしている

(補足条件)

● アナリストのコンセンサス予想が翌年EPSが上昇すると見込んでいる

→ EPSの上昇を見込んでいるが成長率の減速が見込まれている

● 実際のEPSに比べて営業CFが20%以上大きい

→ 減価償却費が大きいため営業CFが純利益を上回っている。

年間EPSの増加率が低いですが水準としては惜しいレベルなのと、その他が殆ど満たしているので○と評価します。

1Q時点ではまだ1Qでしたので2018年から2020年の3年でみてましたが、2Qを終え2019年から2021年の3年間でみているので評価を引き上げました。

■ N(=New Products, New Management, New Highs)△→△

「N」の条件

● 成長著しい新興企業

→ 時価総額は60兆円の既に超大企業

● 新しい画期的な製品やサービスを提供

→常に技術力を高め他社を圧倒

● 素晴らしい経営陣

→ 文句なし

● 正しい株価ベースを抜けて新高値

→ 現在ベースを形成しているが新高値までは、まだ20%。

CEOはMark Liu氏に変わってからファウンドリ業界での覇権的な地位を確立し、惜しみない研究開発費で他社を圧倒する製品を日々開発していっています。

ただ、既に巨人企業となっており新高値まではまだ距離があるという点を加味して△で据え置きとします。

■ S(=Supply and Demand) ×→×

「S」については、巨大企業であり供給量は大きいのですが、需要は改善してましたが、今回の決算を受けて暴落し依然として×のままとなっています。

「S」の条件

(供給側)

● 発行済株式数が多い銘柄は上昇しにくい

→ 51億8600万株で供給量は非常に多い

● 長期間かけて自社株買を継続している企業

→ 自社株買は行なっていない

(需要側)

● 株価下落時で出来高が枯れてきているか、上昇時に出来高を伴っている

→ ベースの中で売りが枯れてきて出来高を伴って戻り高値122ドルを超えたが決算を受けて叩き落とされてしまっている。

(補足条件)

● 経営陣が発行済株式の1%-3%以上を保有(中小型株なら3%以上)

→ CEOのLiu氏でも0.05%と非常に少ない

● 過去2-3年の間に総資本に対する負債率が減少している

→ むしろ増加基調である

(注意点)

● 過度な株式分割を行う企業は危険

→ まだ株式分割はおこなっていない

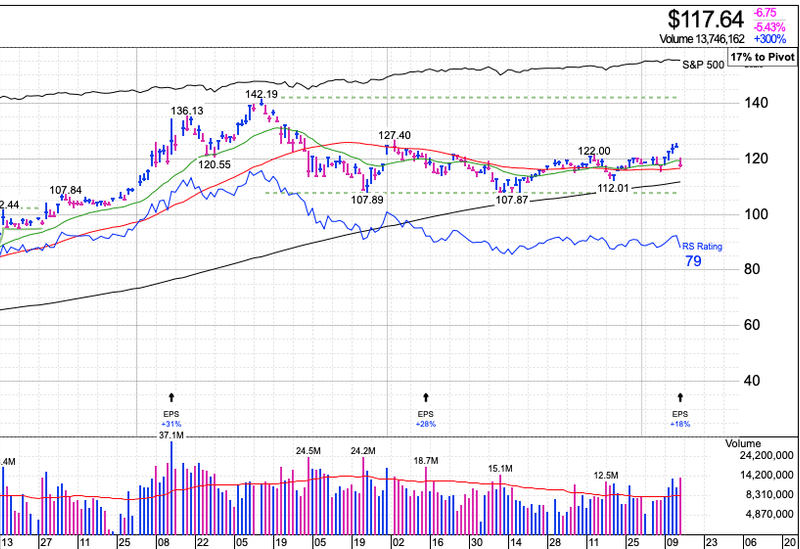

以下は直近の日足の値動きです。直近の下落相場で107.87で底打ちして、下落時の出来高が枯れている中で直近122ドルを出来高をうわ抜けたところで今回の決算を迎えました。

しかし、期待を満たさない決算によって失望売りとなってしまい再びベースの中に引き戻されてしまっています。

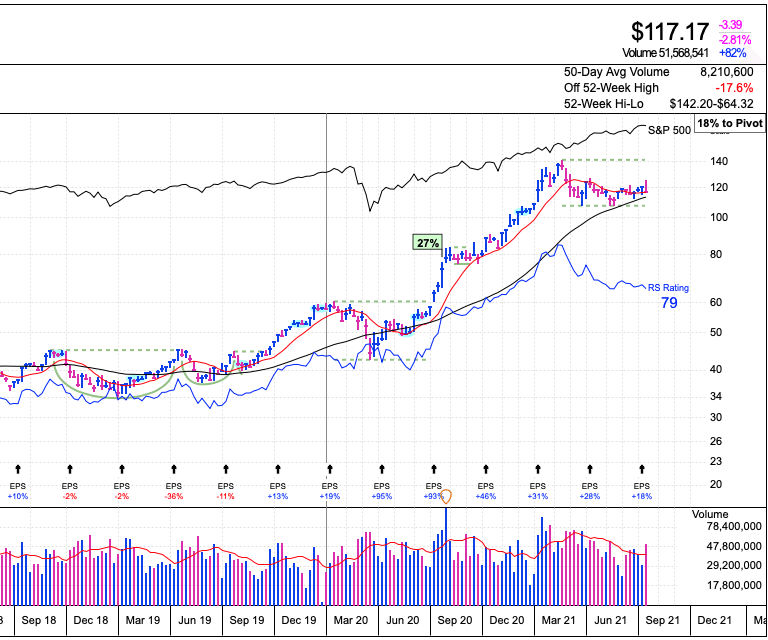

■L(=Leader or Laggard)× → △

Lについては業界内順位(時価総額ではなくCANSLIM的観点)が8位と低くなっています。ただレラティブストレングスが徐々に改善していることを受け△に引き上げます。

「L」の条件

● 業界内で上位2-3位の銘柄を狙う(時価総額ではない)

→ 8位で条件満たさない(前回は9位)

● レラティブストレングス指数が80以上(大化け銘柄の平均は87)

→ RSは74で条件を満たさない (前回は70)

(注意点)

● 共振株(=おこぼれ企業)には投資しない

→ リーディング企業であり問題ない

● レラティブストレングス指数が60以下の企業に投資してはいけない

→ RSは74

■ I(=Institutional Sponsorship)△→△

結局株価が勢いよく上昇するかどうかは機関投資家が購入するかどうかに依拠します。特に巨大な企業においては機関投資家の買い上げがないと株価は上昇しません。

ファンドの株主数は増加しておらず、機関投資家の保有残高は減少気味なのですが優良ファンドが上位に名を連ねていることから△のまま据え置きにします。

「I」の条件

● 直近四半期で、機関投資家株主数が著しく増加しているか?(一番重要)

→直近横ばいになっている

Sep-20:1792

Dec-20:1964

Mar-21:2156

JUN-21:2157

ただ保有残高は微減しています。一部機関が売り抜けているのいが見て取れます。

● 最近の数四半期で、保有している機関投資家の保有残高が着実に増加しているか?

→ 殆ど横ばいか下落気味(下でグラフ掲載)

● 株主となった機関投資家は優秀か?

→ 上位の機関投資家の成績は優秀(参照:前回の分析)

以下は保有残高ですが3末までで少し減少しています。報告の時差があるので6末時点の残高はまだわかりませんが、一部売られていることから△という評価にします。

以下はTSMCの機関投資家の保有残高の推移です。6末残高については8月に出揃うのでまだ集計中ですが3末の時点で若干減少しています。

では実際に保有しているファンドと機関投資家をみていきましょう。

【機関投資家】

【ファンド】

オニールは大量に保有している機関投資家やファンドの成績にも着目すべきとしています。筋のいいファンドが投資している銘柄であれば自身がもてますよね。

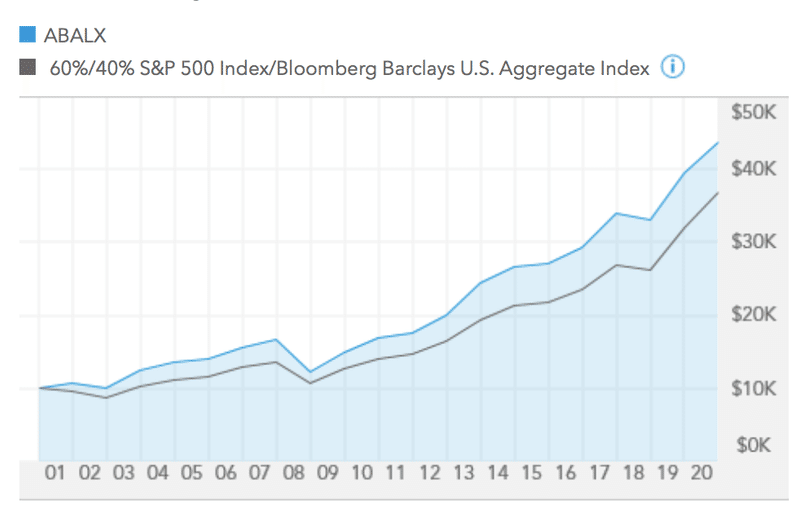

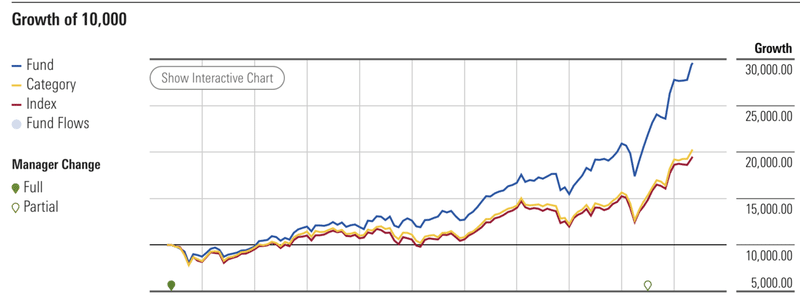

トップで保有しているAmerican Balanced Fundは名前の通り株と債券をバランスよく保有するファンドです。以下のようにS&P500指数を60%、債券を40%組み入れたインデックスを長期でオーバーパフォームしており筋のよいファンドであるといえるでしょう。

5位のInvestment Managers Ser Tr-WCM Focused International Growth Fdを見て見ましょう。

以下の通り、ファンド(青)はインデックスを大幅に凌駕する成績を上げています。

筋のいいファンドが保有している点は期待できる点ですね。

■ M(=Market) ○→ ○

ファンダメンタルやチャートが良くても相場環境が悪ければ引きずられて下落してしまいます。

以下をご覧いただければわかると思いますが、現在2021年7月15日時点の相場は天井圏の様相を呈しています。

「M」の条件

(天井圏の傾向)

● 株価は寄り付きで強く引けで下落する傾向にある

● 前日より出来高が増加し且つ指数が0.2%以上下落する売抜日カウントが4週間-5週間で3-5日起こる。(上昇中に発生)

● 2-3週間という短い期間で売抜日が4日あっても注意が必要。

● 売抜日は1つの指数で確認されれば十分

● 上昇を先導していた先導株が下落を始める

● CANSLIを満たした銘柄を正しい買いポイントで買った直近の銘柄が伸びないものが多い

● 低価格で投機的なボロ株が浮上し始めたり、オールドエコノミーが堅調になる(新高値の中にしめるディフェンシブ銘柄の比率が上昇するのは弱気相場の始まりのサインになりうる)

(注意点)

● 売抜日はカウントから25営業日経過後に消滅。また、カウントした日の終値から5%上昇した時に同じく消滅。

● フォロースルー日を迎えたら累積売抜日はリセットされる。フォロースルー日とは投資家に有料株を買い戻しても大丈夫なタイミングを教えてくれるものです。

<<フォロースルー日とは?>>

前日比で上昇した日を1日目として、2日目、3日目が直近安値を下回らずに4日目以降に大幅な出来高上昇を伴って急激に上昇した時にフォロースルー日と考える

(天井圏を見極める補足的な事項)

あくまで市場平均の値動きや出来高といった指標が最重要であるが、以下も補足的な天井圏のサインとして列挙しています。

● 平均株価に乖離が頻繁に起こっている。(SP500、ダウ平均、ナスダックがそれぞれ異なった動きをしている)

● アナリストの見通しが強気のものが多くなる

● 金利が上昇したり、今後の利上げ観測が顕在化する

● 買われ過ぎ、売られ過ぎを表す指標は信用しない

(上昇の試しが失敗するサイン)

天井をつけた後、再び上昇トレンドに戻す動きが失敗する時に発生するパターンについても言及しています。試しに失敗しそうなら更にポジション縮小を提言

● 反発した日(1日目)の翌日(2日目)も寄りは強いが引けにかけて弱い

● 3日目、4日目、5日目も上昇するが出来高は前日よりも少ない

● 指数の上げ幅が前日よりも少ない

● 前に付けた高値から直近の安値の半分も回復していない

(底の見分け方)

● フォロースルー日を経験する

● フォロースルー日の後に下落した場合も直近安値を下回らなければ合格

● あくまで市場の底入れのサインであり、最高の銘柄のベース抜けまで購入は我慢するべし

(底の見分け方の補足的事項)

● プットコールレシオが1を上回る(投機家たちが市場に悲観的になっている→底の可能性があるが、毎回そうなるとは限らないのであくまで補足的事項)

● 空売り比率の急増が通常2回か3回現れる

● 騰落ライン(1日に上昇した銘柄数と下落し銘柄数の比率)が弱気相場からの上昇を試みる時に下落する場合は、まだマーケットが脆弱であるサインとなる。(たった数社の先導株だけでは新たな強気相場を作るのには不十分)

毎週末土曜日にWeeklyレポート、ツイッターでDailyレポートをだしていますので参考にしていただければと思います。

今週に入り、S&P500指数の売り抜け日もたまり、尚且つハイパーグロース企業が大幅に下落をしておりオニール流では「Confirmed Uptrend」ですが生けるオニール流の伝説ミネルビ二氏がポジションをショートに傾けていることを加味して◎ではなく○とします。

■ CANSLIMまとめ

CANSLIMについてまとめると以下となります。最良の銘柄群の中には入らないという感じですね。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

C:△→×

A:△→○

N:△→△

S:×→△

L:×→△

I: △→△

M:○→○

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

8. TSMCのチャート分析

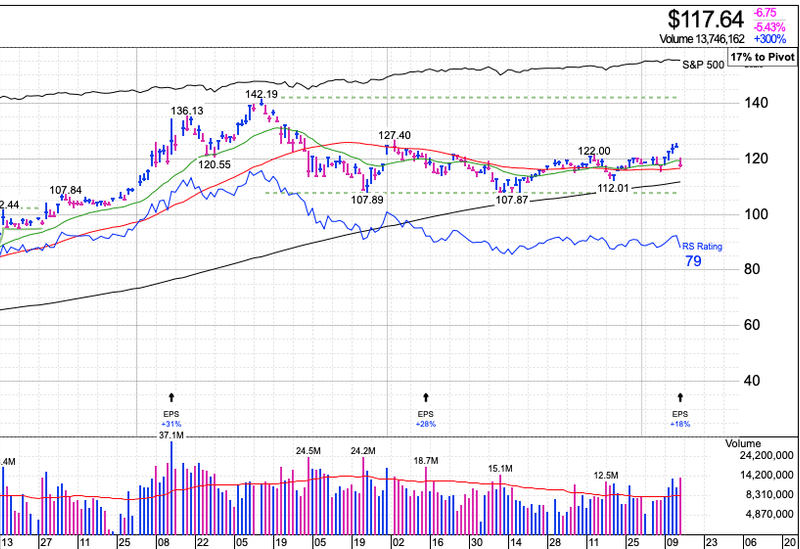

それではチャート分析に入りたいと思います。TSMCは2月16日につけた最高値142.19から長いベースを形成している途中です。

5月17日の107.87ドルの底から回復してきているという過程で決算を迎えました。

より、詳しく日足でみていきましょう。以下はTSMCの日足です。107.87で底打ちしてから下値を切り上げて徐々に上昇していきました。

直近、7月9日から一本調子である程度の出来高を伴いながら一本調子で増加しており戻り高値の122ドルをうわ抜けて勢い付き始めている局面だったのです。

値動きから想定するに決算を期待して買い上げていた機関投資家が、期待に比してサプライズがでなかったことを受けてポジションを解消している動きにみえます。

再びベースの中でのもみ合いに押さえ込まれており、チャート的には、まだまだ買いポイントを迎えるのは先の話になりそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?