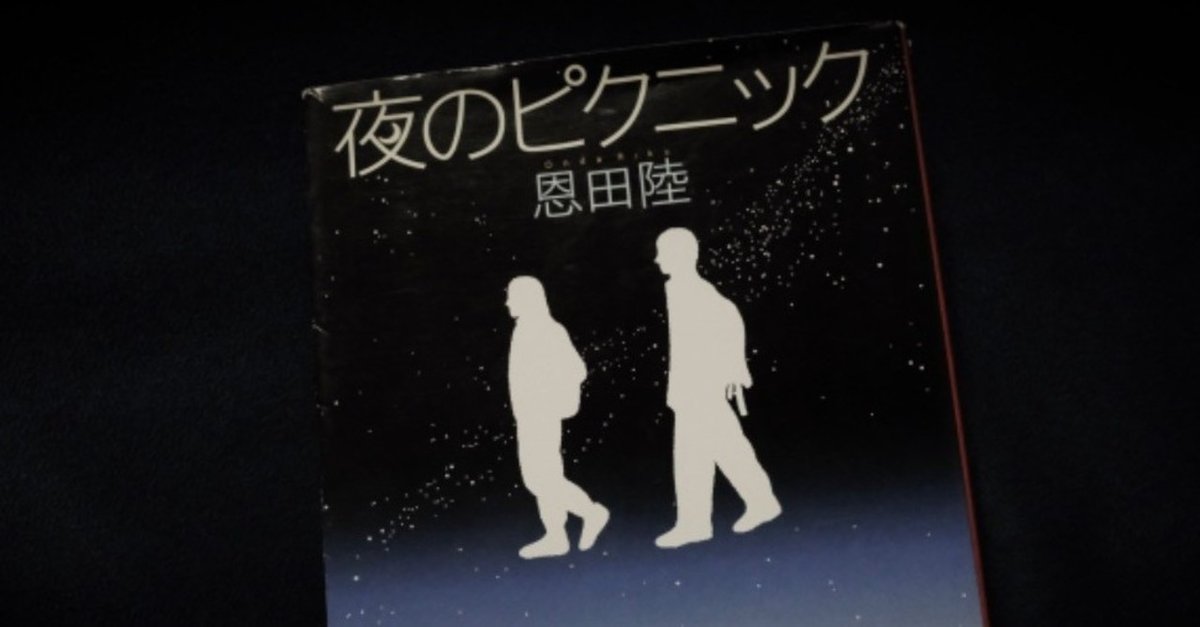

むせかえるような青春 『夜のピクニック』【読書ログ#69】

青春直球ど真ん中小説。

進学校で行われる、80キロの道のりを24時間かけて歩き通す、数十年の歴史を持つ伝統行事「鍛錬歩行祭」を舞台に、若くて賢くて素直で可愛くて感じの良い高校三年生たちが青春している小説だ。

三年生も半ばに差し掛かった主人公たちは、高校生活最後のイベントとなるこの「鍛錬歩行祭」で、各自秘めたる思いを胸に、ただひたすら歩いている。

歩いて歩いて、ひたすら歩いて、歩く合間に青春してる。

いや、青春の合間に歩いている。

そして、たまに走る。何かの為に走る。

青春だ。眩しい。瑞々しい。

自分なんて、ダイエットの為にしか歩かないし、ダイエットの為になるのに走らない。

ひたすら歩きながら進行するストーリーは、どこを切り取っても青春が顔を出す。一部を取り出して引き伸ばして眺めてみても、やっぱりそこには青春がある。青春の金太郎飴小説。青春のフラクタル小説。おそらく、書こうと思ったら永遠と青春物語が書けるだろう青春量と青春密度。

そして、読んでいて気がついたが、青春には友情が欠かせない。

むせかえるような友情。肌が粟立つ友愛。

一人で青春は成り立たない。青春と友情はセットだ。

友人を思いやることで、友人との共感が生まれ、共感を通し自分の内面と相手への理解を深め、成長していく。

主人公たちは、見返りを期待して与える足し算の優しさから、ただ相手を思う気持ちを持つことで深い満足を得る引き算の優しさに気がついていく。

根拠もなく、自分は無敵で、無限の可能性と未来があると思い込んでいた幼い自分とお別れをし、普通に間違って、普通にダメで、諦めたり、傷ついたり、傷つけられたり、出会ったり、別れたりしながら、自分が「何者でもない」事を受けいれる。

そのうえで、それでも良い未来を信じて出来る事を頑張っていく。

みたいなのが実際の(それでも、かなりキラキラしているほうだけれども)青春時代だと思うが、この「夜のピクニック」は、まさにそんなプロセスを「歩行祭」という装置をつかって、一日にギュッと凝縮させて見せてくれるような小説だ。いやぁ、さわやかだなぁ。

自分は青春らしい青春はしてこなったけれど、この作品を読んでいると、登場人物達の思いなどがすっと入ってきて、まるで自分の思い出話を読んでいるかのような錯覚がしてくる。

もういっそ「歩行祭、あったなー、つらかったけどよかったなぁ」位の気持ちになってくる。

忍や光一郎あたりとは、今でもたまに会って飲んでそうな気持ちになる。

娘たちがこまっしゃくれてきたら、そっと渡そう。

「それって有意義だねぇ」と言われるような事につかいます。