CBT、医師、看護師国家試験、USMLE対策:インスリン

基礎医学的事項

(ア)インスリンとその受容体

インスリンは膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンです。その受容体はチロシンキナーゼ型受容体です。

≪注≫増殖因子(growth factor)やインスリンなど腫瘍細胞の増殖に有利となるホルモンの受容体はチロシンキナーゼ型と大雑把に覚えられます。

(参考):受容体結合後はRas-MAPK pathwayで下流へシグナル伝達がなされます。ここで重要なタンパク質であるRasはGTP結合状態で活性型になり、GDP結合型で非活性型になります。大腸癌や膵癌などでRasの変異が認められます。

106E8:細胞膜の受容体に結合して作用するのはどれか.

a インスリン

b アルドステロン

c テストステロン

d プロゲステロン

e トリヨードサイロニン

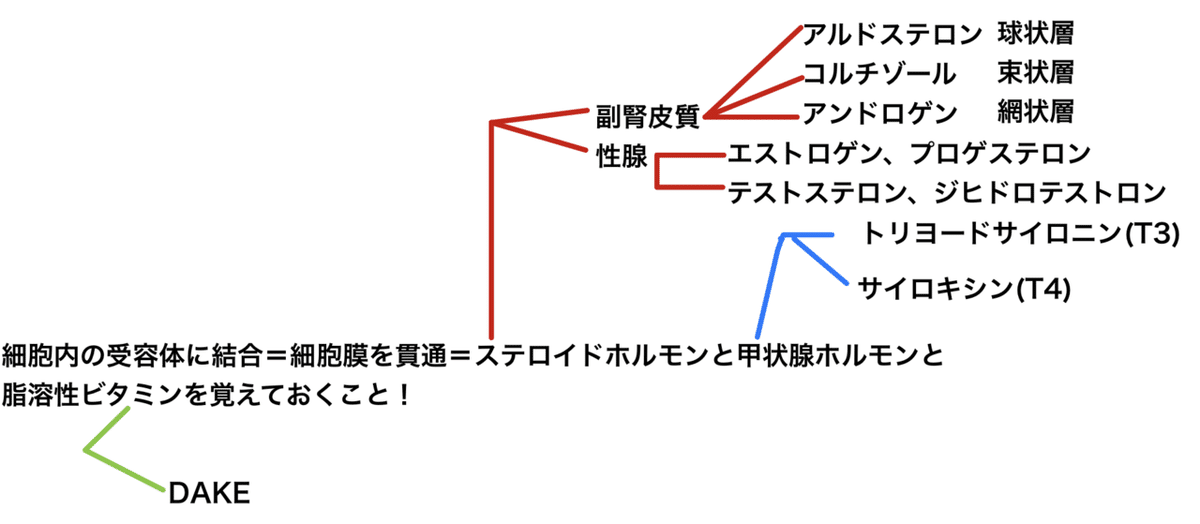

正解はaです。受容体は細胞膜上にあるものと、細胞質(細胞内)にあるものに分けられますが、インスリンは前者です。後者に属するものとして、甲状腺ホルモン、ステロイドホルモン、脂溶性ビタミンが重要です。

(イ)インスリン分泌の調節

インスリンの分泌調節は以下の図のようになっています。

京都大学糖尿病・内分泌・栄養内科学講座より

http://metab-kyoto-u.jp/to_doctor/outline/01.html

血糖値↑

⇨GLUT2を介してβ細胞内に糖が入る

⇨糖が代謝されATP産生

⇨ATP感受性Kチャネルが閉鎖

⇨細胞内のK+が増える(プラスが増えて脱分極)

⇨電位依存性のCaチャネルが開口

⇨細胞外から細胞内にCaが流入

⇨細胞内Caを刺激にインスリン前駆体分泌

というものです。

他にも自律神経の作用もあります。交感神経β2受容体刺激や副交感神経M3受容体刺激です。

また、消化管ホルモンのインクレチンも重要です。GIPとGLP-1の2種類があり、小腸のK細胞から分泌されます。これらはグルコース依存性にインスリン分泌を促進するだけではなく、食欲の抑制や胃から十二指腸へ食べ物が降りにくくする効果もあります。GLP-1受容体作動薬(Exenatide、Liraglutide)や、インクレチンを分解するDPP-4の阻害薬(~gliptin)が糖尿病治療で用いられます。

上記は国試ではハズレ選択肢(当て馬的選択肢)としての出題のみですが今後出題はありうります。

≪注≫1 経口血糖降下薬のSU薬はやグリニド薬はATP感受性のKチャネルに作用し、これを閉じることでインスリン分泌を増やします。

≪注≫2 グルコース輸送体(GLUT)について

≪注≫3 分泌されるインスリンはβ細胞内の分泌顆粒によって多くが蓄えられています。ゆえに、食後血糖値が上昇すると速やかに大量のインスリンが分泌されるようになります(後述のインスリン追加分泌)。

101C32:血液検査で食後に増加しないのはどれか.

a クレアチニン

b β-リポ蛋白

c インスリン

d 中性脂肪

e 血糖

正解はaです。糖や脂肪は食事に含まれており、これが吸収され血中濃度が上がります。血糖値↑に反応してインスリン分泌↑、脂肪吸収でこれを運ぶβリポ蛋白↑です。

(ウ)インスリン分泌の指標、Cペプチド

作られたインスリン前駆体をプレプロインスリンといいます。これはその後切断されプロインスリンになります。プロインスリンは分泌時にインスリンとCペプチドに分解されます。

111I76改:45歳の男性。職場の廊下で倒れているところを同僚に発見され救急車で搬入された。血液生化学所見:血糖28mg/dL、空腹時インスリン〈IRI〉42μU/mL(基準17以下)、空腹時Cペプチド5.6ng/dL(基準0.6〜2.8以下)

低血糖で倒れている人で、インスリンに加えCペプチドも高値です。このことからインスリンが過剰産生されて低血糖をきたした病態と分かります。

109B12:インスリン分泌能は尿中Cペプチド排泄量で評価する。

同様に考えると、事故/事件でインスリン製剤を大量に投与すると血中インスリン高値だがCペプチド低値という状態になります。

(エ)インスリンの排泄

インスリンは腎排泄です。そのため腎機能が低下すると

インスリン排泄↓⇨血中インスリン↑⇨低血糖リスク↑ に注意です。

インスリンの作用

(ア)細胞に糖を取り込ませる

横紋筋(心筋や骨格筋)や脂肪細胞ではGLUT4を発現しています。これは通常は細胞質内(not細胞表面)に発現していないのですが、インスリンの刺激が加わることでGLUT4は細胞表面に浮上(translocation)し、糖を細胞内に取り込むようになります。

また、糖を取り込む際にKも一緒に取り込みます。ゆえに高K血症の際にグルコースとインスリンを投与すること(GI療法)によって血中のKを下げることができます。また同様に、低Kの鑑別としてインスリン過剰も考える必要があります。

また、肝臓ではGLUT2を介してグルコースは取り込まれ、グルコキナーゼによってグルコース6リン酸という活性型(反応しやすい形)になります。インスリンはグルコキナーゼを活性化します。

≪注≫グルコキナーゼは肝臓と膵β細胞に発現しています。他の組織ではヘキソキナーゼがグルコース⇨グルコース6リン酸の反応を媒介しています。

グルコキナーゼはヘキソキナーゼに比べ活性が弱いため、肝臓および膵臓に取り込む糖の量の調節に必要となります。ゆえにグルコキナーゼに変異がある人では、β細胞や肝臓に糖を取り込めず、高血糖、インスリン分泌低下をきたします。これがMODY(若年発症成人型糖尿病)という常染色体優性遺伝の耐糖能異常の原因の1つです。

≪注≫グルコキナーゼ活性化薬が現在開発されています。上記を考えればわかるように、肝臓での糖利用亢進とインスリン分泌亢進の2つの機序により糖尿病の治療効果が期待されます。

109D12:高カリウム血症の治療に用いられるのはどれか.

a カルシウム拮抗薬

b グルカゴン

c 抗アルドステロン薬

d 硝酸薬

e ブドウ糖液とインスリン

正解はeです。GI療法です。インスリンの作用で糖とKはともに血管内から細胞内に取り込まれます。

(イ)グリコーゲン合成を促進、糖新生を抑制⇨空腹時血糖値↑

消化管で吸収されたグルコースは、GLUT2を介して肝臓へ、GLUT4を介して骨格筋へ取り込まれます。その後、エネルギー産生にも使われる一方で、グリコーゲンとして貯蓄されます。

絶食時に糖新生を行うことで血糖値を保つ仕組みがあります。糖新生は(基礎分泌)インスリンによって過剰にならないよう制御されていますが、インスリンの基礎分泌が低下していると抑制が効かず、結果として空腹時血糖が上昇します。

≪注≫ビグアナイド薬のメトホルミンは糖新生の抑制と解糖系の亢進でインスリン抵抗性改善に寄与します。

(ウ)中性脂肪(TG)と脂肪酸の合成促進

脂肪細胞ではGLUT4が発現しており、これはすでに述べた通りインスリン依存性です。インスリンの作用で脂肪細胞はより多くのグルコースを取り込むようになり、細胞内でTG合成を行います。

より具体的に言うと、下図を見てください。

・脂肪細胞に取り込まれたグルコースはグリセロールとなります。

・インスリンは脂肪細胞のリポタンパク質リパーゼ(LPL)を活性化して血中から遊離脂肪酸(FFA)を取り込みます。

⇨グリセロール+FFAでTGを作ります

また、インスリンは脂肪酸合成も促進します。脂肪酸合成の律速段階は、

アセチルCoA⇨マロニルCoAの反応で、アセチルCoAカルボキシラーゼが媒介し、これはインスリンによって活性化されます。また、補酵素としてビオチン(ビタミンB7)を必要とします。

≪注≫血中遊離脂肪酸が多い(高FFA血症)は膵臓のβ細胞のアポトーシスを惹起します。このことを脂肪毒性といいます。また、慢性的な高血糖刺激もβ細胞のアポトーシスを惹起します。これをブドウ糖毒性と言います。

114F34 インスリンの作用により血中濃度が低下するのはどれか.3つ選べ.

a 尿酸

b カリウム

c ケトン体

d トリグリセリド

e 総コレステロール

正解はbcdです。bは

(エ)Na再吸収亢進

インスリンは腎臓の様々な部位で様々な作用を示しますが、その1つに尿細管の上皮性Naチャネル(ENaC)の発現亢進があります。そのため、慢性的な高インスリン血症ではNa再吸収↑により高血圧をきたしえます(が、実際はもっと多くの要因があります。国試的にはインスリノーマの問題は血圧が高めになっていますが、必ずしもそうなるとは限りません)

⑤蛋白合成促進

インスリン作用の1つで骨格筋における蛋白合成促進があります。ここから導ける事実として、加齢に伴うインスリン抵抗性の増加は骨格筋の蛋白合成低下と、それによるサルコペニアのリスクになります。また一方で、サルコペニア(骨格筋減少)によって血中の糖の取り込みの絶対量を減らすためインスリン抵抗性の一因にもなりえます。

インスリン製剤について

(ア)インスリン製剤の種類

・インスリン製剤は作用時間で分類がされます。超速効型、速効型、中間型、持効型です。また、これらを混合したものもあります。

・生理的なインスリン分泌は以下の2つに分けられます。

①基礎分泌:24時間常に分泌されるインスリン

②追加分泌:食後高血糖に対応するために分泌されるインスリン

・重度の2型DMや1型DMでは①に該当する持効型インスリンと、②に該当する(超)速効型インスリンを組み合わせます。これを強化インスリン療法と言います。

・他にも持効型と経口薬の併用(BOT:basal supported oral therapy)も現在ではよく行われています。この際、SU剤とインスリン併用では低血糖のリスクが高いため、SU剤を減量する必要があることに注意です。

・インスリン製剤には、使い捨て(プレフィルド)製剤とカートリッジ製剤(非使い捨て)があります。医療費的には後者が推奨されますが、使いやすいのは前者です。患者ごとに使い分けが必要です。

(イ)インスリンの適応

インスリンの適応は以下の通りです。

絶対的適応

・インスリン依存状態

・高血糖性の昏睡(糖尿病ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態)

・重症の肝障害、腎障害を合併しているとき

・重症感染症、外傷、中等度以上の外科手術(全身麻酔施行例など)のとき

・糖尿病合併妊婦(妊娠糖尿病で、食事療法だけでは良好な血糖コントロールが得られない場合も含む)

・静脈栄養時の血糖コントロール

インスリン療法の相対的適応

・インスリン非依存状態の例でも、著明な高血糖(空腹時血糖値250mg/dL以上、随時血糖値350mg/dL以上)を認める場合

・経口薬療法のみでは良好な血糖コントロールが得られない場合(3種類使ってもダメなら考える)

・やせ型で栄養状態が低下している場合

・ステロイド治療時に高血糖を認める場合

・糖毒性を積極的に解除する場合

113A59:62歳の男性.血糖コントロールと腎機能の悪化のため来院した.20年前から2型糖尿病で自宅近くの診療所でスルホニル尿素薬の内服治療を受けている.5年前から血糖コントロールが徐々に悪化し,血清クレアチニンも上昇してきたため,紹介されて受診した.身長165cm,体重76kg.脈拍84/分,整.血圧168/62mmHg.両眼に増殖性網膜症を認める.両下腿に軽度の浮腫を認める.アキレス腱反射は両側消失.尿所見:蛋白2+,糖2+,ケトン体(-).血液所見:赤血球395万,Hb 11.2g/dL,Ht 32%,白血球5,500,血小板22万.血液生化学所見:尿素窒素40mg/dL,クレアチニン3.2mg/dL,空腹時血糖226mg/dL,HbA1c 10.8%(基準4.6〜6.2).

糖尿病治療について最も適切な対応はどれか.

a 食事療法を強化する.

b ビグアナイドを追加する.

c インスリン製剤を導入する.

d スルホニル尿素薬を増量する.

e α-グルコシダーゼ阻害薬を追加する.

SU薬長期投与中の方の血糖コントロール不良です。HbA1cが10を超え、空腹時血糖も226と高値です。SU薬の二次無効(糖毒性によるインスリン分泌能低下)を考えます。すでに経口血糖降下薬も使っており、食事運動療法のみで改善は難しそうです。腎障害もありインスリン分泌も低下しているためSU薬増量も低血糖リスクが高くなるため控えたいです。選択肢ではcのインスリンが最も妥当です。eのα-GIは高値、食直前の服薬が必要などの制限もあります。

(ウ)インスリン製剤の使い方と注意

・投与方法は皮下注射ですが、DKAやHHSのような急性期に即座に作用させる必要がある場合は持続静注です(115F10、114D71)。

インスリン導入時の患者指導は近年よく出ています。特に試験で問われるのは

①インスリン製剤の打ち方

②インスリンの保管、廃棄

③シックデイルール、低血糖時の対処

の3つです。

①インスリン製剤の特徴と打ち方

・日本糖尿病学会が患者さん向けに使い方を公開しています。

https://www.nittokyo.or.jp/uploads/files/GUIDE_140515_B5.pdf

・インスリン製剤はmg表示ではなく「単位」表示です。

こちらの記事にあるように、1単位=1mLではありません。1単位は0.01mLです。事故につながりうるため注意が必要です。

https://gemmed.ghc-j.com/?p=16282

・インスリン自己注射の際はアルコールで消毒します。

・注射前に空打ちして空気を抜き、インスリンが確実に出る(針の故障がない)ことを確認すること。

・中間型と混合型は注射前に攪拌して混和させることが必要です。

・注射部位は毎回別の部位にする。同じ部位に繰り返し注射すると脂肪組織の肥大(lipohypertrophy)や変性インスリンの沈着を起こし、しこりを形成します(これをインスリンボールと呼びます)。しこり部分に注射をするとインスリンの吸収不良を起こすため、しこり形成を避けるために注射部位は3cm以上ずらします。

・注入したらボタンを押したままゆっくり10秒数えるようにします。最後の1滴まできちんと注入するために必要です。また、抜くときも注入ボタンから手を離してはいけません(注入したインスリンや血液が容器に逆流します)。

・注射部位は揉んではいけません。揉むことで吸収が早まり低血糖を起こすリスクが上がります。

②インスリンの保管

・未開封インスリンは冷蔵(冷凍はダメ)、開封済みインスリンは常温保存です。

・針はペットボトルなどの蓋付き容器に、針の蓋をつけて捨てます。針剥き出し、蓋なし容器だと針が落ちて危険です。

・飛行機内への持ち込みは可能です(看護107午後43)

③低血糖への対応、シックデイルール

・あらかじめ低血糖の症状(動悸、発汗、振戦など)がどのようなものか伝えておくことが重要です。

・ブドウ糖を持ち歩くようにし、低血糖時にすぐに補給できるよう指導します。

・糖尿病の患者が感染等の病気にかかった状態をシックデイと言います。ストレスによる高血糖や、食事を十分にとれないために低血糖を起こすリスクがあります。そのため、あらかじめ体調が悪い日にどのように対応すべきかを定めたシックデイルールを医師患者間で共有することが重要です。

例)普段通りの食事がとれない場合は超速効型インスリンの中止あるいは減量が必要です。持効型は基本的に継続です。

105C9:糖尿病患者がインスリンを自己注射する部位はどれか.

a 皮内

b 皮下

c 筋肉

d 静脈

e 動脈

正解はbです。

107G59:76歳の女性.1人暮らし.糖尿病で血糖コントロールのため入院中である.高齢者総合機能評価〈CGA〉を実施して退院後の療養生活について検討することになった.

インスリン自己注射の導入にあたり最も重視すべき項目はどれか.

a 聴力

b 認知機能

c 排尿機能

d 歩行能力

e BMI〈Body Mass Index〉

正解はbです。自己注射の方法には多くの注意点がありますが、認知機能が低下している人ではそれが難しくなります。

114E47:糖尿病と診断し治療を開始するとともに,教育入院を行うこととした.

適切なのはどれか.

a クリニカルパスの適応ではない.

b シックデイの対処方法を教育する.

c 主治医のみの判断で指導計画を行う.

d 過去に教育入院歴がないことが条件である.

e 糖尿病合併症が診断されると教育入院は中止となる.

正解はbです。

cは誤りです。指導計画は医師だけでなく、看護師や薬剤師、栄養士などと協力して決めていきます。

103C19:17歳の男子.糖尿病性ケトアシドーシスによる意識障害のためチーム医療が可能な病院に搬入された.インスリン治療で意識は回復した.学校生活に戻るために,多職種メンバーによる面談を主治医は計画している.

面談に加わらない職種はどれか.

a 看護師

b 薬剤師

c 担任教師

d 理学療法士

e 管理栄養士

正解はdです。

114E48:血糖コントロールのためインスリン自己注射の指導を行うことになった.

適切なのはどれか.

a 自己血糖測定機器の指導も行う.

b 未使用のインスリン製剤は常温で保管する.

c 21Gの注射針を使用する.

d 注射は毎回同じ部位に行うように指導する.

e 薬剤の注入はできるだけ急速に行うように指導する.

正解はaです。SMBG(self-monitoring of blood glucose)を導入して血糖値の自己管理の指導を行います。血糖値に応じてインスリン投与量の自己調節も可能です。

bは誤りです。未使用インスリンは冷所かつ暗所に保存します。

cは誤りです。30〜34Gの非常に細い針を使います。自己注射となると恐怖感を抱く患者も少なくないため、どのような針を使うかを見せて説明することが重要です。

dは誤りです。インスリンボールが形成され吸収不良を起こします。

eは誤りです。1滴も打ちもらしがないようにゆっくりと入れます。

110A8:インスリン自己注射の指導について正しいのはどれか.

a 筋肉内注射を指示する.

b 注射後は皮膚をよくもむ.

c 注射用量はmg単位で指示する.

d 未開封の製剤は冷凍保存を指示する.

e 速効型インスリンは撹拌不要である.

正解はdです。

a:皮下注射です。

b:揉んではいけません。

c:mgではなく「単位」で表示です。

d:冷凍ではなく冷蔵です。

e:正解です。撹拌が必要なのは中間型と混合型です。

113D23:32歳の女性.腹痛と悪心を主訴に来院した.毎年,健診は受診しているが,これまで異常を指摘されたことはない.5日前から37℃台の発熱と咽頭痛があったが,軽い感冒と考えてそのままにしていた.昨日夜から上腹部痛と悪心を自覚し,今朝になり受診した.意識は清明.身長158cm,体重46kg.脈拍96/分,整.血圧102/58mmHg.腹部に圧痛は認めない.尿所見:蛋白(-),糖3+,ケトン体3+.血液所見:赤血球510万,Hb 15.0g/dL,Ht 45%,白血球11,500,血小板27万.血液生化学所見:クレアチニン1.2mg/dL,アミラーゼ270U/L(基準37〜160),空腹時血糖328mg/dL,HbA1c 6.2%(基準4.6〜6.2),トリグリセリド388mg/dL,LDLコレステロール58mg/dL,HDLコレステロール28mg/dL,血清総ケトン体1,885μmol/L(基準130以下).CRP 2.0mg/dL.動脈血ガス分析:pH 6.99,PaCO2 22.1Torr,PaO2 83.5Torr,HCO3- 5.2mEq/L.腹部単純CTで異常を認めない.生理食塩液の輸液を開始した.

次に行うべきなのはどれか.

a 輸液のみで経過をみる.

b スルホニル尿素薬を投与する.

c フィブラート系薬を投与する.

d 持効型インスリンを皮下注射する.

e 速効型インスリンを持続静注する.

正解はeです。5日前からのシックデイを契機にDKAとなった症例です。DKAに対しては十分な輸液と速効型インスリンを持続静注を行います。114D71も同様の出題です。

112F53:12歳の女児.低血糖性昏睡で救急搬送された.11歳時に1型糖尿病を発症し,インスリン強化療法を受けている.体育の授業中に意識を失ったという.来院時の血糖値は22mg/dLで,20%ブドウ糖液を静注したところ,2分後に意識は回復した.精査・加療目的で入院した.入院後の聴取では「低血糖かなとは思ったが,進学したばかりの中学で相談できる先生や友達もなく血糖測定もしづらいと思っていたら,いつのまにか気を失っていた」との事であった.

退院後の学校生活における指導内容で適切でないのはどれか.

a 小児糖尿病サマーキャンプを紹介する.

b スティックシュガーを常に携行するように指導する.

c 体育の授業の後などは低血糖になりやすいことを指導する.

d 血糖の自己測定をしやすい環境の確保を担任の教諭に依頼する.

e 意識を消失したらインスリン皮下注射を行うよう担任の教諭に指導する.

正解はeです。

体育の授業で体を動かして低血糖となった児の退院後の生活指導です。

意識消失の原因は様々で、本症例のような低血糖のこともあります。低血糖患者へのインスリン投与は死にうる危険な行為です。

a:正しいです。サマーキャンプで同じ糖尿病の子供たちとの交流や意見交換を行うことで精神的なケアも期待できます。

看護109回午前104に「インスリン自己注射をしている同年代の糖尿病患児と話す機会を作る。」という正解選択肢が出ています。

b:正しいです。低血糖発作時の対応は指導が必要です。

c:正しいです。本症例も体育の授業で倒れています。

d:自己測定、自己注射は学校で行えるように教師に依頼することも大事です。

看護100午前114:Aちゃんはインスリン療法を始めてからも食後2時間の血糖値が300〜400mg/dLで高いため、超速効型インスリンが増量された。また、退院後に学校で行う体育の授業を考え、80kcaLの運動を15時に行うことになった。運動後、Aちゃんは悪心と手のふるえがあり、血糖値は54mg/dLであった。入院患者へ夕食が配膳されるのは18時である。

Aちゃんへの看護師の対応で優先されるのはどれか。

1 おにぎりを食べさせる。

2 低血糖症状の教育を行う。

3 グルコースを摂取させる。

4 夕食まで安静にするよう伝える。

運動後(学校の体育や登下校)は低血糖発作を起こしうるため予防、対策が必要です。対応としてグルコース(スティックシュガー)を携帯させ、低血糖時には摂取させることが必要です。

看護109回午後115:Aさん(75歳、男性)は、妻(70歳)と2人暮らし。2型糖尿病の治療中で、2年前から1日2回朝・夕食前に混合型インスリン注射が開始となった。その後、糖尿病性網膜症による視力障害が進んだため、現在は妻と一緒に単位数や針の確認をし、インスリンの自己注射を実施している。

外来受診時にAさんの妻から外来看護師に「2人で協力してインスリン注射することには慣れてきました。たまには夜に夫とゆっくり和食を食べに行きたいのですが、外出時の注射で気を付けることを教えてほしい」と相談があった。

Aさんと妻への外来看護師の指導内容で適切なのはどれか。

1 「お店に着いたらすぐに注射を打ちましょう」

2 「インスリンを常温で持ち運ぶことはできません」

3 「注射ができる場所をお店の人に確認しましょう」

4 「普段よりもインスリン量を増やす必要があります」

正解は3です。

1は誤り。超速効型は食直前に投与します。

2は誤り。開封済みのインスリン製剤は常温保存。未開封なら冷蔵庫保存です。

4は誤り。外食だから増やす/減らすということはありません。

看護102回午後96:入院後2週、Aさんは血糖コントロールが改善してきたため、退院予定となった。退院後も毎食前に超速効型インスリンを使用する予定である。Aさんが「家で低血糖にならないか心配」と話したので、退院前に外泊を行って血糖値の変化を確認することにした。

外泊中の家での生活、血糖値および摂取エネルギーを表に示す。

Aさんの低血糖予防として適切なのはどれか。

1 朝食前に飴をなめる。

2 掃除を2日に1回とする。

3 午前11時ころに補食を摂る。

4 夕食前の買い物は自転車で行く。

正解は3です。昼食前の血糖値が低め(午前10時の家事の運動も影響か)であることが問題のため、低血糖の予防に昼食前の補食を行います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?