大阪港埋立地における野鳥生息地の創出と順応的管理

Natuhara, Y., Kitano, M., Goto, K., Tsuchinaga, T., Imai, C., Tsuruho, K., & Takada, H. (2005). Creation and adaptive management of a wild bird habitat on reclaimed land in Osaka Port. Landscape and Urban Planning, 70(3-4), 283-290.の翻訳です。

要旨 大阪港の埋立地におけるシギ・チドリ類の生息地造成の有効性について検討した。野鳥野鳥園は1983年に大阪港の埋立地に造成された。シギ・チドリ類の生息地としての近代的な歴史は4つの段階に分けられる。まず、1941年に埋め立てられ、1950年から1958年にかけて放棄された咲洲の南側に出現した30haの干潟に多くのシギ・チドリ類が訪れた。第二に,1958年に咲洲北部の埋め立てが開始されたため干潟が消滅し,1974年から1982年にかけて北部に85haの塩湿地が発生した.第三に、工事により塩湿地が消滅し、1983年に塩湿地の一部に野鳥野鳥園が開園した。この野鳥園は、植林地6.5ha、砂地12.8haで、2つの池とラグーンを含んでいた。4つ目は、モニタリングの結果、管理者、NPO、研究者が協議し、1995年に池の1つを干潟に復元したことである。その結果、干潟の面積は0.2haから2.6haに増加し、シギ・チドリ類の数は205羽(1991-1995年の平均)から1042羽(1996年)へと増加した。シギ・チドリ類の現存量と種数豊かさは、第1期(1950年代)と同等である。底生動物の種構成も変化しており、第2期と第3期はユスリカ幼生、第4期は多毛類が優占し、種数豊かさも第4期が最大であった。しかし、野鳥園の干潟は日本の自然干潟に比べ、カニ類や軟体動物の数が少なかった。このため、第1期、第2期に比べて第4期では大型シギの生息数が少なくなっている可能性がある。© 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. はじめに

ラグーンや塩湿地は、多くの生物にとって重要な生息地である。しかし、日本では過去1500年以上の間に、これらの地域は排水や埋め立てが行われてきた。特に大阪湾は、大阪平野が日本の経済・政治の中心地であったことから、その被害は甚大であった。最初の排水の試みは5世紀に始まった。1925年までに4600haが埋め立てられ、1926年以降も7000haが埋め立てられた。現在、大阪平野には干潟の名残がわずかに残っているのみである。このため、この地域の干潟を保護し、新たな湿地帯を形成することが急務となっている。大阪港南部では、1942年以前に埋立が計画され、沖合の埋め立てが開始されたが、1945年から1958年まで埋め立てが中断された。この間,埋立地南側の人工干潟(約30〜40ha)には多くの水鳥が飛来していた(小林,1959)。しかし、この干潟は1960年代に埋め戻された。埋立地が完成した1970年代には、埋立地北部の産業廃棄物処理場(85ha)に水鳥が飛来するようになった。その結果、1983年に大阪市が埋立地に「大阪南港野鳥園」を設置し、港湾局や大阪港開発技術協会が管理している(図1)。

野鳥園には6.5haの植栽地と12.8haの砂地があり、雨水の2つの池(北の池が4.6ha、南の池が3.8ha)とラグーン(1.4ha)があります。ラグーンは、堤防を貫通する6本のコンクリートヒューム管(φ700mm)と6本の鋼管(φ700mm)を通じて海とつながっている。礁湖の東側には、わずか0.2haの干潟が出現している。2つの池は海につながっておらず、雨水で満たされていた。1982年からシギ・チドリ類の餌生物の個体数と水質の調査を行ってきた。同時に、市民グループによる渡り鳥の観察も行われた。年2回、市民グループと管理者、研究者が野鳥園の管理について協議している。

この野鳥園はカモ類のサンクチュアリとして機能していた。しかし、予想以上にシギ・チドリ類の飛来が少なかった。そこで、干潟の面積が小さいためにシギ・チドリが来ないと考え、池の1つをシギ・チドリのための干潟に復元することにした。

北側の池は、土のマウンドでラグーンと隔てられていた。1995年にラグーンと北池の間の土塁を破壊し、シギ・チドリ類の生息地となる干潟を復元した(図2)。北側の池は、コンクリートヒューム管を通して潮の影響を受け、満潮時には海水で満たされ、干潮時には干出するようになった。このため、干潟の面積は2.6haに増加した。

本報告では、この地域におけるシギ・チドリ類などの生息環境の調査結果および履歴を報告し、生息環境の創出と管理の有効性について考察した。

2. 方法

2.1. 底生生物と水質

1982 年から 1998 年まで、少なくとも年に 2 回、底生生物と水質を調査した。底生動物の調査には、0.0225 m2 のエクマン・バージ採泥器を用いて、北側池とラグーンでそれぞれ2〜6サンプルの池底の泥を採取した。サンプルは1mmメッシュの篩で篩分けした。各生物種について個体数と湿重量を測定した。水と底質の試料を採取し、実験室で分析した。水質の指標として、化学的酸素要求量(COD)と塩分濃度を底生動物の調査日と同じ日に測定した。1982 年から 1991 年までの底生動物と水質については,Yokoyama et al. (1991)が記録している。

2.2. 鳥類センサスデータ

野鳥園で記録された鳥類の数は、小林(1959)、日本野鳥の会(1989)、およびボランティアによる未発表のデータから得たものである。それらの鳥類センサスの頻度は、1950年から1956年までは231回(1950年は週1回程度)、1974年から1982年までは月1回、1983年以降は週1回であった。小林(1959)のセンサスは、1950 年代に埋立工事が終了していなかったため、場所や方法が他と異なっている。しかし、調査地が狭いため、いずれの期間も調査日に生息していたほぼすべての鳥類を数える必要があった(表1)。

種ごとの年間最大個体数の和の平均値を示す。a小林(1959)、b日本野鳥の会大阪支部(1989)、c南港グループ96(未発表)

3. 結果

3.1. 底生生物と水質

ラグーンの塩分とCODは、大阪湾とほぼ同等であった。一方、北池の塩分濃度は低くCODは高かったが、1992年以降、北池の塩分濃度が上昇した(図3)。この池は海とつながっておらず、雨で水が供給されていた。これは、台風による大きな波によって海水が流入したことと、野鳥園の沈下によって池底からの海水の浸透が増加したことが原因である。CODは1984年から北側の池で徐々に増加したが、1996年に潮が導入されてからは減少している。

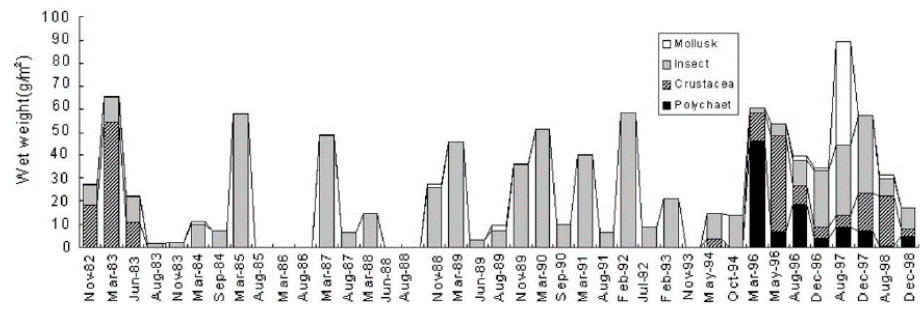

ラグーンと北側池の底生動物相には顕著な違いが見られた。底生動物の現存量と種の豊富さは、ラグーンの方が池よりも高かった。特に、ラグーンでは軟体動物、Capitella capitataやCirriformia sp.などの多毛類、Corophium insidiosum、Grandidierella japonica、Tanais sp.などの甲殻類が特徴的であった。北側の池では,海水とほぼ同じ濃度まで塩分濃度が上昇しても,潮汐導入前はユスリカ類が優占していたが,潮汐導入後は多毛類とガンマー類がユスリカ類に取って代わった(図4)。潮汐導入から4ヶ月後の1996年3月には当初C. capitataが優占していたが、5月にはCirriformia sp.が優占するようになった。C. capitataは汚染水にも強く、世界中に分布している。これらに加え、成熟まで1〜2ヶ月と成長速度が速いため、潮汐導入後すぐに本種が優勢になったのだと思われる。また,定量的な個体数は把握していないが,北池の岩礁域ではイワガニ類のHemigrapsus penicillatusが増加した.しかし,Macrophthalmus japonicusのような干潟に生息するスナガニ類は生息しておらず,大型多毛類は野鳥園に少なかった.

3.2. 鳥類の生息状況

北側池の潮流導入により、鳥類の生息数は大きく変化した(図5)。導入前はホシハジロAythya ferinaなどのカモ類が優勢だったが、潮流導入後はチドリ類やシギ類に取って代わられ、年間記録されるシギ類の数は205羽(1991-1995年の平均)から1042羽(1996年)に増加した。

表2は、1950年代以降の異なる時期の6、7年間に記録された一日の最大鳥類数である。10 羽未満の種は「その他の種」としてまとめている。前述したように、1950~1956年および1974~1980年の期間と1983年以降では、センサスの場所(干潟の位置)および面積が異なっていたが、1983年以降は固定されている。春の渡りは,シギ・チドリ類の総数,種数ともに過去6年間(1996-2001)で最も多く,秋の渡りは,1980年以前で総数が多くなっている.春と秋の渡りの両方で、シギ・チドリ類は1995年の復元によって増加した。主な種は、小型のシギ類であるトウネン Calidris ruficollis、シロチドリCharadrius alexandrinus、ハマシギ C. alpinaであった。シギ類の一部、キアシシギ Heteroscelus brevipes、アオアシシギ Tringa nebularia、ソリハシシギ Xenus cinereusが増加した。

4. 考察

4.1. 底生動物相の評価

北池の底生動物の湿重量は、1996年3月に60.3g/m2、1996年8月に39.9g/m2であった。この値は、日本の自然干潟の中央値(秋山・松田, 1974)よりも小さかった。東京湾の底生動物の湿重量は,葛西(人工海浜)で47.4〜53.75,稲毛海岸(人工海浜)で10.25〜67.4,盤州(天然海浜)で35.3〜80.25である(赤沢ら, 1991)。これらの値は、北池の値と同じ一般的な範囲である。

野鳥園のカニ類は、岩場に生息するケフサイソガニH. penicillatusが圧倒的に多かった。砂浜や泥地に生息するカニ類はいなかった。このように、野鳥園のカニ類相は、自然の干潟に比べ貧弱であることがわかった。大阪の小さな自然干潟である男里川河口では,アシハラガニ Helice tridensstridens,ハクセンシオマネキ Uca lactea lacteaが生息しており(横山・山西, 1987),これらはシギ・チドリ類の餌食になりやすい(横山ら, 1991).

野鳥園にスナガニ類がほとんど生息していなかった原因として、1983年に埋め立てられた底砂の粒径が大きい(中央値1.4~2.0mm)ことが挙げられる。小野(1995)は、1.0mm以上の粒径が卓越する干潟にはカニが分布していないことを報告している。日本の代表的な干潟の底質粒径の中央値は0.5mm以下である(秋山・松田,1974)。しかし、粒径分布は潮流によって運ばれる粒径によって時空間的に変化する。今後もモニタリングを継続し,その結果によっては,海から北側の池までのダクトを調整したり,小さな溝を掘ったりして潮流を変えることも可能であろう.

4.2. 埋立地とミティゲーション

古代大阪市は淀川河口に発達した。6000年前の気候は温暖で、大阪平野の大部分はまだ海面下であった。その後、気温が下がり、大阪平野は湿原に囲まれたラグーンとなった。江戸時代(1600〜1868年)に水田にするために塩湿地が開墾され、自然の海岸は姿を消した。残念ながら当時の鳥類相を知る人はいないが、鶴など湿地の鳥の名前がついた地名が残っている。

シギ・チドリ類の生息地としての近代史は、4つの段階に分類される。第一に、1941年に埋め立てられた先島南部に出現した30haの干潟に多くのシギ・チドリ類が飛来したが、1950年から1958年の間に放棄された(小林、1959)。次に,1958年の先島北部の埋立開始により干潟は消滅し,1974年から1982年にかけて北部に85haの塩湿地が出現した.

第三に、塩湿地は建物の建設により消滅し、1983年に塩湿地の一部に野鳥野鳥園が開園した。4つ目は、1995年に池の1つである北池をダクトで海に接続し、干潟に復元したことである。これにより、満潮時には海水で満たされ、干潮時には乾くようになった。この結果、干潟の面積は2.6haに拡大した。

大阪港での経験から、人工湿地は多くの動物や鳥類の生息地となることがわかった。1996年と1997年のシギ・チドリ類の数は、第1期と第2期とで同等であった(表1)。底生動物の現存量と種構成は、第2期とほぼ同じである(阿蘇,1985)。スナガニ類は少なかったが、生息環境は変化しており、将来的にはスナガニ類の必要量を満たす可能性がある。長期的な実験では、戻り潮が劣化した湿地を、生態系機能を本質的に完全に回復させる軌道に乗せることが報告されている(Brawleyら、1998;Swamyら、2002;Eertmanら、2002)。

残念ながら、1960年代の埋め立てによって減少した大型のシギ・シギ類は、1995年の干潟の復元後も個体数が回復していない。これらの種は、現状よりも広い面積や他の餌動物を必要とする可能性がある。

大阪府の湾岸部を訪れるシギ・チドリの3分の1は埋立地で記録されている(日本野鳥の会大阪支部、1989)。干拓地の生息地の多くは一時的なものであり、建築のために埋め立てられる予定である。干拓地の少なくとも一部が干潟として残されれば、シギ・チドリ類にとって重要な生息地となる。

4.3. 都市ランドスケープの順応的管理

自然の生態系は予測不可能なことが多く、管理が難しい。大阪の野鳥園に建設した人工干潟は、13年間シギ・チドリ類の良好な生息地とはならなかった。しかし、1995年に管理計画を変更して干潟を復元し、シギ・チドリ類にとって魅力的な野鳥園にすることができました。この計画の成功は、継続的なモニタリングと、管理者、市民グループ、研究者による協議体制による。

順応的管理とは、統制や厳密な再現が不可能なダイナミックな状況での経営実験である(Holling, 1978)。順応的管理の一般的なプロセスは,目標の設定,モデルの構築,計画の立案,計画の実行,そして結果のモニタリングと評価による計画の適応である。生息地の変化をモデル化することは、塩性湿地の復元に重要である(Boumans et al. 2002) 。野鳥園は地盤沈下による生息地の変化を考慮して設計された。しかし,実際の変化は推定値とは異なっており,管理方法が変更された.本実験は、順応的管理の有効性を実証するものである。

謝辞

本研究を実施するにあたり,大阪市港湾局および大阪港開発技術協会に多大なご協力をいただきました.

引用文献

Akazawa, Y., Miyoshi, Y., Shimazu, T., Kimura, K., Oshima, N., 1991. The purification ability of artificial tidal flat 4. Annu. Rep. Tokyo Instit. Environ. Sci. 2, 124–134 (in Japanese).

Akiyama, A., Matsuda, M., 1974. Higata no Seibutsu Handobukku. Toyokan Shuppansha, Tokyo (in Japanese).

Aso, I., 1985. Benthic animals. In: Osaka Nanko no Yacho o Mamoru Kai (Ed.), Osaka wan ni Shigi, Chidori no Rakuen o. Osaka Nanko no Yacho o Mamoru Kai, Osaka, pp. 30–32 (in Japanese).

Boumans, R.M.J., Burdick, D.M., Dionne, M., 2002. Modelling habitat change in salt marshes after tidal restoration. Restoration Ecol. 10, 543–555.

Brawley, A.H., Warren, R.S., Askins, R.A., 1998. Bird use of restoration and reference marshes within the Barn Island wildlife management area, Stonington, Connecticut, USA.

Environ. Manage. 22, 625–633.

Eertman, R.H.M., Kornman, B.A., Stikvoort, E., Verbeek, H., 2002. Restoration of the Sieperda tidal marsh in the Scheldt Estuary, The Netherlands. Restoration Ecol. 10, 438–449.

Holling, C.S., 1978. Adaptive Environmental Management and Assessment. Wiley, Chichester.

Kobayashi, K., 1959. Notes on Osaka Bay Waders. Private Publishing (in Japanese with English abstract).

Ono, Y., 1995. Natural History of Crabs in the Tidal Flat. Heibonsha, Tokyo (in Japanese).

Swamy, V., Fell, P.E., Body, M., Keaney, M.B., Nyaku, M.K., Mcilvain, E.C., Keen, A.L., 2002. Macroinvertebrate and fish populations in a restored impounded salt marsh 21 years after the reestablishment of tidal flooding. Environ. Manage. 29, 516–530.

Takada, H., 2002. Bring back paradise for wild birds in Osaka Bay. Wild Birds 657, 30–33.

Wild Bird Society of Japan Osaka Branch, 1989. Shigi, Chidori Chosa (1974–1987) Chukan Hokoku. Wild Bird Society of Japan Osaka Branch, Osaka (in Japanese).

Yokoyama, H., Umehara, T., Oda, K., 1991. Succession of benthic assemblages in Wild Bird Park, a sanctuary established on reclaimed land in Osaka Port. Mar. Pollut. Bull. 23, 739–742.

Yokoyama, H., Yamanishi, R., 1987. Macrobenthic animals and their habitats on the tidal flat at the mouth of Onosato River (2). Nat. Study 33, 111–115 (in Japanese).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?