かなり昔に勉強した食道がん話(外科)

食道癌

【解剖・病態】

・ 輪状軟骨(C5~6)~胃噴門部までの長さ、25~30cm。

・ 食物の通過、腸蠕動運動と下部食道括約筋の弛緩による輸送。

・ 頚部食道、胸部食道、腹部食道の3つの部位に分けられる。(胸部が最も 好発部位)

・ 人体の側方からみると、頚部では左側、胸部では右側、腹部では左側に彎曲。

生理的狭窄部位

1.第一狭窄部位:食道入り口

2.第二狭窄部位:左気管支との交差部(大動脈弓との交差部、気管支分岐部)

3.第三狭窄部位:食道裂孔部(横隔膜を貫くところ)

・ 食道の粘膜は重層扁平上皮で覆われており、筋層、外層の3層から成り立つ(食道癌は上皮性腫瘍)

① 漿幕がなく、筋層が薄いため隣接する臓器へ浸潤しやすい。肝、肺、骨、脳へは早期に転移しやすい。

② リンパ管網が豊富なため(粘膜固有層、粘膜下層)、早期にリンパ節転移が起きる。(頚部、腹部へも転移)

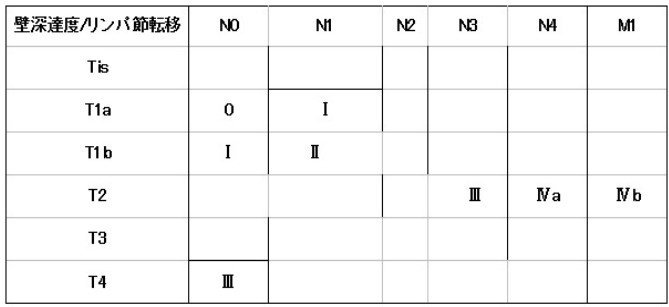

食道癌の分類

癌の深さ(深達度):T-因子で示される。

リンパ節転移:N-因子で示される。主病巣に近いリンパ節より1→4まで示す。

他の臓器への転移:M-因子で示される。

内腔

粘膜固有層T1a

粘膜筋板

粘膜下層T1b

筋層T2

外膜T3

外

* 内腔面より粘膜層(T1a)→粘膜下層(T1b)→固有筋層(T2)→外膜(T3)とつながり、 他臓器に浸潤するとT4になる。

・ 60歳代の男性に多く(男女比9:1)、50歳以上が全体の90%以上を占める

・ 原因は不明とされるが、飲酒、喫煙、塩分、熱い飲食物の摂取やバレット食道癌が誘引となる

・ 初期症状は嚥下障害、つかえ感、狭窄感、胸痛、食欲不振、体重減少がみられ、病状が進行するにつれて嗄声、飲食時の咳嗽がみられるようになる

* 反回神経への癌の浸潤、癌による圧迫により反回神経麻痺が生じる

【治療】

内視鏡治療、手術、放射線療法、化学療法

食道癌は悪性度が高く、早期からリンパ節転移、遠隔他臓器転移をするため、進行癌においては上記の治療法を組み合わせて行う。

手術においては食道とともにリンパ節を含む周囲の組織を切除。

* 2領域郭清:胸部・腹部のリンパ節を郭清

* 3領域郭清:頚部・胸部・腹部のリンパ節を郭清

食道切除後に食物の通る新しい道を再建する。

1.頚部食道癌

頚部食道:下咽頭から気管

癌が小さく、周辺への浸潤がない場合は頚部食道と頚部リンパ節を切除し、小腸の一部を移植して再建する。移植した小腸は血管を頚部の血管と繋ぎあわせる必要がある。

喉の周辺まで広がっている癌の場合は頚部食道とともに喉頭を切除し、小腸の一部を咽頭と胸部食道の間に移植する。永久気管孔を作成。永久気管孔造設により気道が短くなるため痰は硬くなりやすく、外気が直接気道に入るため肺への刺激が強くなり、痰が多くなりやすい。

2.胸部食道癌

胸部食道を切除。胸部の食道を切除後に、胃を引き上げて食道とつなぎ食物の通り道を再建。場合によっては結腸、小腸を使用する。

右開胸食道切除術:心臓を避けて右胸を開胸してリンパ節とともに切除。

3.腹部食道癌

左側を開胸して食道の下部と胃の噴門部を切除する。左側の開胸による手術は、腹部・下部食道癌で肺機能の悪い人に行われる。病巣の広がり具合により、胃、横隔膜、脾臓を切除する場合もある。

再建

胸骨前:胃、大腸を引き上げて前胸部の皮膚の下を通す

メリット:縫合不全の場合に致命的になりにくい

再建した食道に縫合不全、狭窄が起きた場合、処置が行いやすい

逆流性の食道炎を起こしにくい

デメリット:再建に使用する臓器が長いため、再建障害による縫合不全が生じやすい

目に触れやすい位置になる(ボディーイメージ上の問題)

鎖骨の上側をまたぐため、屈曲して通過障害をきたすことがある。

胸骨後:胸骨の下で心臓の前を通す方法

メリット:胸骨前経路よりも再建臓器が約4㎝短くなる

美容上の難点が少ない

鎖骨による屈曲がないため食物の通りがスムーズ

デメリット:胸骨により再建臓器が圧迫されてしまう

心臓圧迫によって頻脈を生じることがある

縫合不全の処置が困難

胸腔内:後縦隔、もとの食道のあった心臓の裏を通す

メリット:縫合不全が最も少ない。

再建距離が最も短い。

生理的ルートに近く、食事摂取時の食物の通りがスムーズになる

手術時間が短く、低侵襲。

デメリット:縫合不全が生じると膿胸となる可能性がある

吻合操作が行いにくい

逆流性食道炎を起こしやすい

局所的再発をきたした場合、経口摂取不能となる場合がある

バイパス手術:癌のある食道をそのまま残して食物の経路を別につくる手術。(胃を頚部まで引き上げて頚部で頚部食道とつなぐ)根治術を諦め一時的でも食べられるようにQOLの向上を目指したもの

* 二期的手術:一期的にすべての術操作を行った場合に、術後合併症のリスクが高いと考えられる患者に対して、二期的に分けて行う術式。

(右開胸食道切除、胃全摘、腸瘻造設→胸壁前回結腸挙上再建など)

開胸など術中の手技や胃管再建による心圧迫により術後、一時的に上室性頻脈、心房細動になる場合がある

術後ドレーン

①胸腔ドレーン

左:手術操作でやむをえず縦隔が傷ついてしまうことによる右の胸水や洗浄液が左胸腔内へ流出してしまうことを防ぐため

右:前面→虚脱した肺の再拡張、気胸の予防

後面→胸水貯留による肺容積の減少予防

*エアリークの有無、陰圧がかかっているか

*血性排液が100ml/H以上で後出血を疑う

*白色混濁で大量の排液→乳び胸を疑う

*膿性の排液→縫合不全・膿胸を疑う

*漿液性でも排液量が多いときは、血清蛋白の低下・循環血漿量の低下・脱水に注意が必要

②左右頚部ドレーン

頚部郭清による出血やリンパ液の浸出液の観察、浸出液の除去

頚部に吻合部が存在する場合、縫合不全の徴候ができる

血腫やリンパ液の防止のための予防的ドレナージ(閉鎖式持続低陰圧ドレーン)

*排液が10ml/日、出血や縫合不全の徴候がない場合に抜去

*膿性、混濁、唾液様の場合→縫合不全・感染を疑う

(排液性状が漿液性でも左頚部での排液量が非常に多いときは胸管損傷の可能性がある)

*ドレーンの屈曲の有無、陰圧がかかっているか

・

③経鼻胃管

再建胃管内の胃液、空気により吻合部に圧がかかるのを防ぐため(減圧、縫合不全の予防目的)

吻合部からの出血の有無

*血性、暗赤色:吻合部からの出血、急性胃粘膜病変

*胆汁色:消化管機能の停滞

反回神経麻痺

頚部・胸部の手術(食道摘出・再建術、動脈管結紮術、甲状腺腫瘍摘出術など)により反回神経を損傷し、喉頭の運動が障害される場合がある。片側の損傷では声帯が完全に閉じなくなるため嗄声となる。原則として、左側の反回神経は大動脈弓を回り右側より長いため、反回神経麻痺は右側より左側に起こることが多い。

大部分は一過性のことが多いが(手術後3~6か月で回復)、恒久的に残ることもある。

反回神経麻痺では、嗄声をきたすだけでなく誤嚥をきたすことがあるため嚥下訓練が重要となる。また、両側の損傷では声帯が中間位で固定してしまうために喉頭の気道が十分に開かず呼吸困難となる。両側反回神経麻痺では、気管内挿管が必要となり麻痺から回復する見通しがない場合は緊急気管切開が必要となる。対応としては発声により喉頭筋の活動を強化させ声帯の閉鎖機能を高める。

嚥下指導の場合:嚥下時に息を止め、顎を引いて飲み込む。

食事中のむせ込みの有無、誤嚥の有無、食後の痰の性状

半固形食品を少量ずつから始め、発熱や誤嚥がない事を確認

食事摂取時は座位を保ち、時間をかけてよく噛み、少しずつ飲み込むようにする。

術後

①呼吸

右開胸手術中は片肺換気を行い右肺を虚脱させることにより広い視野を確保する。適宜、手術操作を中断し右肺を拡張させるが気管・気管支周囲のリンパ節廓清の影響もあり、手術後は肺の拡張不全や高度の血管浸透圧亢進とこれらに伴う間質浮腫から気管分泌物増加による無気肺、肺炎発生の可能性が生じる。利尿期には、組織間から血管内への水分移行が過剰状態になり、肺うっ血になりやすく喀痰量が増加する。そのため、気道浄化が重要であり自己喀痰を促すために積極的に呼吸訓練、体位ドレナージ、早期離床を行う必要がある。自己喀痰が困難な場合は、レントゲンでの肺の拡張、呼吸音、SPO2などのモニタリング行い呼吸状態を観察する。手術後の創痛が原因による無気肺を予防するための創痛コントロールも必要となる。

②循環動態

手術による侵襲が大きいため、手術中の不感蒸泄も多く、サードスペースの増大に基づく循環血液量の減少から手術中に輸液や輸血を行う。

・ 術直後

血管内脱水:機械的科学的刺激により体内の水分が血管外へ移動する。サードスペースへの体液移行は手術後6~12時間がピークなため循環血液量の減少に対して十分な術後の輸液管理が必要となる。

心不全、不整脈の場合にはジキタリス製剤の使用、血圧低下を来たす場合にはDOA、アルブミン製剤や補液による負荷を行う

・ 術後2~4日目頃

利尿期:循環血液量の増加や尿量の増加。サードスペースから血管内へ水分が戻ってくるため肺うっ血、心拡大が生じやすい

予防的にジキタリス製剤、利尿薬(癌研ではジゴシン、ソルダクトン、アルダクトン)を使用。

③栄養

手術前は腫瘍による通過障害、手術後は術式による胃・大腸の形態変化により食物貯留機能、胃内容物の逆流防止機能が低下する。すぐに満腹となるためゆっくり、数回に分けて食べるように指導し、食後はセミファーラー位をとるようにする。通常は、術後7~10日に縫合不全の有無を透視検査で確認し、縫合不全がなければ経口摂取を始める。(癌研では透視検査は縫合不全が疑われるときのみ施行)

・反回神経麻痺により嚥下困難が生じる可能性

・迷走神経を切断すると幽門が開きにくくなるため、幽門を挫滅させて開いているようにしている。そのため、胃の内容物がすぐに十二指腸に流れ込み、ダンピング症候群や下痢を起こしやすくなる可能性がある。

④縫合不全

左胃動脈を切断してしまうため、胃管の先端は血流障害を起こしやすくなる。また、食道には創治癒に重要な漿膜を欠くため縫合糸による固定力が弱い。その上、再建臓器を挙上するため吻合部の血流が悪くなりやすく嚥下障害・咳嗽などにより吻合部の安静も保ちにくい。縫合不全のほとんどは保存的に治癒するが、胸壁前再建では自然治癒しにくいため再縫合することもある。後縦隔再建の縫合不全では膿胸や縦隔炎を起こすことがある。

(唾液、胆汁様の排液の流出がある場合)

⑤排泄

経管栄養開始後、下痢予防目的に整腸剤を投与

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?