僕はタピオカを知らない

『タピオカを最後に飲んだのはいつか、あなたは答えられるだろうか?

女子中高生を発端としてブームが起こり、老いも若きも男も女もこぞって愛飲していた飲み物『タピオカドリンク』。少し前までは街のいたる所に店舗が並び、石を投げればタピオカ屋に当たるとまでいわれていた。

それが今ではどうだろ。あれだけ乱立していた店達はすっかり姿を消し、別の流行りの商品を売る店へと代わっている。だが仕方がない。ヒトは傲慢にも「飽き」がくるようになっている。その時はどんなに夢中になっていても、新しい娯楽を与えられたらすっかりとそちらに気持ちが傾いてしまう。

そしてブームとはそういうものなのだ。世間がさんざん弄んだとしても、終わりの朝が来たら気づかれぬようそっと玄関から去っていく。よくできた情婦のような存在。嗚呼なんと意地らしいのだろう……。

我々はもう一度、そのようなものたちに目を向ける必要があるのではないか』

編集長は僕にA4サイズの紙を手渡した。

そこには創英角ポップ体でこのように書かれている。

『衝撃の事実!あのブームは今、ど〜なってるのォ?(仮)』

なかなかのセンスだ。(仮)がなかったら殴っていたかもしれない。

編集長はまるまるとした自分の腹をぽんっと叩いた。そのお腹は絶対タピオカだけのせいじゃないですよね、という言葉は飲み込んでおいた。

とにもかくにも、こうして僕はタピオカの今について調べることとなった。

早々なんだが、これを読んでいる読者諸君に伝えておかなければいけないことがある。編集長にも言っていないことだ。

僕はタピオカを知らない

編集長の話しぶりからして、飲食物であることはなんとなく分かった。だがそれだけだ。どういった見た目をしているのか、どういう味なのか、全くもってわからない。

早速家に帰ってネットで検索をしてみた。

しかし1件もヒットしない。

僕は頭を抱えた。ネットでも出てこないなんて、この時代にそんなことあるのか?

少しでもヒントを得るため、『出だしの文章が思いつかないので仮で書いてほしい』と編集長に頼んだところ、送られてきたのが冒頭の文章だ。

なるほど、タピオカは飲み物なのか。

若い女性を発祥に、老若男女がこぞって飲んでいた。過去にはタピオカを売る店が乱立していた、と。ふむふむ。

まぁブームというぐらいだし、そうだろうなという感想しか出てこない。編集長ならもう少し気を利かせて、資料写真ぐらい付けてくれてもいいんじゃないか?

…ここで諸君は思っただろう。じゃあ編集長に直接聞きなよ、と。

まぁ落ち着いてほしい。君たちはまだ若いから知らないかもしれないが、大人というのは上司の指示には何時も「できます・やれます」と言わなければいけないのだ。そして分からないことをそう簡単に聞いてはいけない。自分の力で答えを導き出す。それが大人というものだ。

..........

このままうんうん唸っていても前には進まない。情報は足で稼げという。外に出ればタピオカを知っている人に出会えるかもしれないし、まずは情報収集だ。

僕の住んでいるアパートの一階には生花店が入っている。その店先に安楽椅子に座り、通りをぼんやりと眺めている老婦がいる。

聞いたところによると僕が生まれるずっと前からこの地域に住み、息子夫婦に継がせるまでは店長として店を切り盛りしていた為、交友関係も広い。おかげで各界隈様々な知識を持っており、『知恵袋ばあや』として近所でも有名な女性だ。

若い人たちもよく店に来ているらしいし、ばあやならタピオカを知っているかもしれない。

そう言うとばあやは、ポケットから個包装された飴を取り出し、僕に手渡した。

…なにを言っているんだ僕は。自分の発した言葉が恥ずかしくなって俯いていると、落ち込んでいると思ったのか、ばあやは僕の手をとり、飴をもう1つくれた。

僕は気持ちを切り替え、駅前へ向かった。

..........

夕方の駅前はたくさんの人達が行き来していた。家路に急ぐ人や、これから仕事に向かう人もいるのだろう。そんな中、僕はこれから若い子を見つけて「タピオカって知ってますか?」と聞いてまわる。

落ち着いて考えると僕は一体なにを。いやここまで来たら自分を俯瞰で見てはいけない。

とにかく若者を。確か女子中高生がブームの発端だったということらしいし、女子を探そう。なるべく怖くなさそうな、スカートが程よく長めの子にしよう。

..........

よかった。この人は話を聞いてくれそうだ。先ほどから女子中高生に声をかけては無視され続け、なかには近付いただけで逃げる子もいた。

今はこうやって会話をしてくれるだけで嬉しい。

女子どころか、犬を連れた中年男性だけど、まぁ致し方ない。

..........

だめだ。なにも情報が得られない。

タピオカそのものの情報が得られないのに、今がどうなっているかの土俵になんて立てないじゃないか。本当にブームだったのか?

もしかして編集長は夢の中でみた架空の出来事を、本当のことと勘違いしているんじゃないか?…あり得なくはない。

僕は近くのベンチに腰をかけ、印刷しておいた編集長から送られてきた文章を、もう一度よく読んでみた。

『そしてブームとはそういうものなのだ。世間がさんざん弄んだとしても、終わりの朝が来たら気づかれぬようそっと玄関から去っていく。よくできた情婦のような存在。嗚呼なんと意地らしいのだろう。』

なにを言っているんだこの人は。ただの現象を情婦と喩える脳内構造どうなってんだ。

…いや待ってくれ。もしかしてこれは編集長からのヒントなのかもしれない。

情婦、つまり大人と大人の艶かしい関係。そういった雰囲気が漂う場所といえば…。

そうか!夜の世界で働く女性がタピオカについて何か知っているということか。はからずしも、駅の近くにはこの辺りで最大の歓楽街がある。日も暮れてきたし夜の店が営業を始めるゴールデンタイム。

きっとそうだ。編集長は僕がタピオカを知らないであろうことを見抜いて、こっそりとヒントを教えてくれていたんだ。さすが編集長だ。

多分違うけど、そう思うことにしよう。

駅前から数十メートル歩いただけで、そこは全くの別世界だった。目に痛い七色のネオンが僕の頭上で煌めいている。その華やかさと裏腹に、アルコールとドブが混じったような臭いが鼻を掠める。仕事帰りのサラリーマンはネクタイを緩めながら、メイド服を着た女性と腕を組み雑居ビルへと消えていった。

お恥ずかしい話だが、僕はこういう夜のお店に来たことが人生で1回しかない。それもベロベロに酔った状態で、編集長に無理やりガールズバーに連れていかれただけ。しかも記憶は全くない。

元来女性と接するのが苦手な僕にとって、この場所は肝試しで歩かされる墓地と同じようなものだ。先ほどから目が笑っていない呼び込みの男がやたらと声をかけてくるが、墓地の方がまだ静かに歩けるというものだ。

..........

俯きながら足速に歩いていると、煌々と明るい看板の前に学生と思われる若い女の人が立っていた。気だるそうに髪を指先に絡めながら、繧ケ繝槭をいじっている。こんな場所に学生がいるなんてなんと破廉恥な…。

目が合ってしまった。

先ほどの仏頂面が嘘かのように満面の笑みで僕の方に駆け寄ってくる。

『***』と書かれた看板(※諸事情により店名は伏せさせていただきます)の下に「本日は”女子高DAY”。女の子達がJK姿でお出迎え♡」と書かれた貼り紙が貼ってある。

なんだ、本当の学生じゃないのか。

彼女は僕の腕に絡みつき、店の前まで引き摺っていく。まぁ、もしかしたら何か知っているかもしれないし、スカートが短めなのが気になるけど、ちょっとだけ飲んで彼女に話を聞いてみよう。

僕は仕方なく、本当に仕方なく、薄暗い店の中へと足を踏み入れた。

..........

店内に入るとどこかで聞き覚えのあるBGMが流れていた。これは、あれだ、学生時代に掃除の時間によく流れてたクラシック音楽だ。かすかにチャイムの音も聞こえてくる。入口すぐ横の壁には、小さめの黒板がかかっており、カラフルなチョークで本日のおすすめメニューが書かれていた。日付と今日の日直が書かれているあたりにこだわりを感じる。

なるほど。JKというコンセプトを可能な限りリアルに表現しようということか。おかげでカウンターに並んだ酒と黒光するソファーがなんともチグハグだ。

僕は1番奥の広々としたソファー席に通された。どうやら他にお客はいないようだ。なぜだろう。僕は別に緊張なんかしていないのだが、先ほどから心臓がバクバクして、手汗が止まらない。僕はとても冷静に、これから話す内容を頭の中で反芻した。

しばらく待っていると、隣に誰かが座ってきた。

白雪さん(仮名)は先ほどの彼女とは打って変わってとても清楚な女学生の装いだ。黒髪のセミロングに紺色のセーラー服という姿が、清楚さを際立たせるのに一役買っている。何よりスカートの丈が丁度いい。

これで彼女が手際よくグラスに焼酎を注いでいなければ、同級生の女の子と話をしている気分になれたことだろう。

僕は極めて冷静沈着に名刺を差し出した。白雪さんは微笑みながら受け取ると、名刺を取り出す際に床に散らばってしまった僕の名刺を拾い集めてくれた。そして僕は自分がライターであること、インタビューをさせてほしい旨を丁寧に分かりやすく伝えた。

彼女はうんうんと頷き、快く了承してくれた。

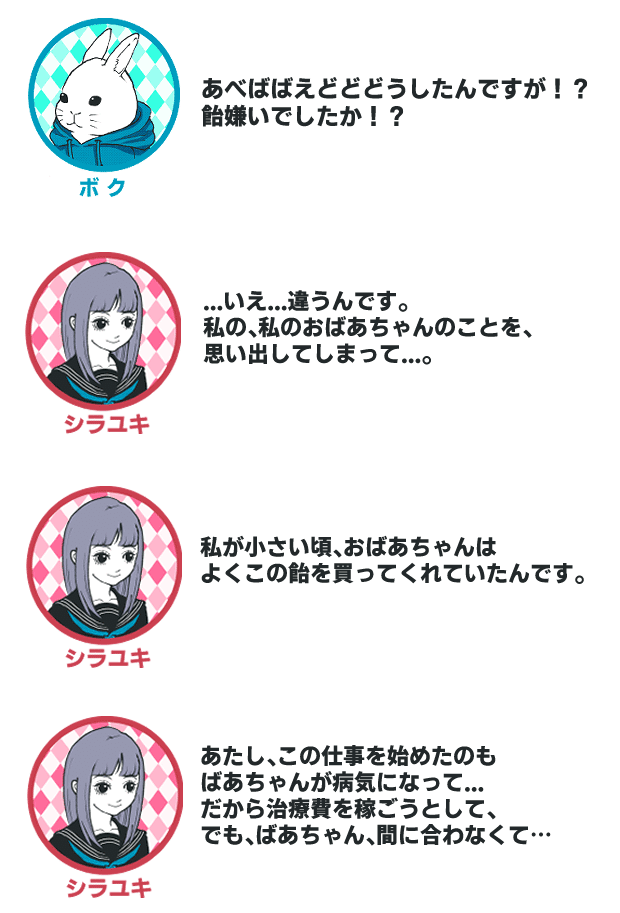

彼女は遠くを見つめたまま、黙り込んでしまった。まるで何かを思い出そうとしているかのように。

これは、もしかして...。

白雪さんは、かつてこの店に通っていた男性客の話をしてくれた。

その男性客は、当時のNo.1嬢である真珠さん(仮名)を本指名し、ヘルプもつけずに個室のVIP席で2人きりで過ごすのが常だった。そして2人がVIP席に入りしばらくすると、部屋の中から真珠さんの啜り泣く声が聞こえてくるという。

争っているような様子等はないようで、1時間ほどすると男性は店を後にするらしい。

初めは黒服も慌てて部屋に入ったが、真珠さんは涙を拭うこともせず空のグラスを持ってくるようにとだけいい、追い出されてしまった。何かされたんじゃないかと、男性客が帰った後に問いただすが、真珠さんはなんともない顔をして「ただお話を聞かせてもらっていただけ」といい、それ以上はなにも語らなかった。

しばらくして真珠さんは家庭の事情で店を辞めた。そして男性客もそれ以降店に現れることはなかった。

真珠さんの退店祝いの際、まだ新人だった白雪さんは真珠さんに質問をしてみた。部屋で一体なにが行われていたのかと。

ほろ酔い気味の真珠さんは微笑むだけで、やはり真相を語ることはなかった。

ただ一つだけ、真珠さんがいつも男性客から言われていた「ある言葉」を教えてくれた。

その男性はタピオカを飲んでいた。そしてそのタピオカが飲めたのは真珠さんのおかげ。

なんということだ。ここにきてまた振り出しだ。やっと手がかりが掴めたと思ったのに。どうして僕はたかが飲み物ひとつに、こんなにも振り回されているんだ。

僕がため息をつくと同時に、白雪さんが小さく咳払いをした。

そういうと僕は、家を出るときに「知恵袋ばあや」からもらった飴を白雪さんに手渡した。

白雪さんは手のひらに置かれた飴をじっと見つめた。大きな瞳の奥が若干潤んでいるように見える。

白雪さんは肩を震わせながら訥々と語った。彼女の瞳が瞬きをするたび、ひとつ、またひとつと大粒の涙が頬をつたっていく。

マスカラが滲んだ黒い涙は、真っ白な頬をつたい、顎を流れ、テーブルの上に落ちた。

ぽて。

ぽて。

ぽてぽてぽて。

白雪さんの零した涙…とは言い難い小さくて黒い粒が、テーブルの上に散らばっていく。僕はそのひとつを手に取ってみた。柔らかくて弾力のある塊だった。

ぽてぽてぽてぽてぽてぽて…

まるで子供のように、わんわんと泣き出してしまった。黒い塊がテーブルの上に量産されていく。

僕は至極冷静に白雪さんをなだめた。

状況は悪化した。

彼女の瞳から溢れる涙は四方八方に飛び散り、その一つがお茶割りの入ったグラスにぽちゃんと落ちた。次々に降り注ぐ黒い粒は、コップの中をゆらゆらと漂い、グラスの底まで静かに落ちていく。しばらくすると底には黒くて大きな塊が出来上がり、黒と茶色の綺麗なグラデーションのお茶割りが完成した。

飲めるのかこれは?

・・・・・・・・・・

それからが大変だった。騒ぎを聞きつけた黒服に首根っこを掴まれ、警察が到着するまで床にうつ伏せの状態で抑えつけられた。痛いと言っても力を弱めてくれず、ものすごい罵詈雑言を浴びせられた気がするが思い出したくもない。

警察が到着すると、落ち着きを取り戻した白雪さんが事情を説明し、ようやく僕は解放された。出禁だと言われたが、今後行くことはないだろう。

こうして僕は結局「タピオカ」の今どころか、その正体にも辿り着くことはできなかった。編集長には事情を説明し謝罪をした。お詫びの品として、持ち帰ってきた大量の黒い塊を渡したところ、ホクホク顔で許してくれた。

それは一体なんなのか聞いてみたが、教えてはくれなかった。

今回はこれにてタピオカの調査は終了となる。が、僕は諦めていない。

もしこれを読んでいる読者の中に、タピオカについて知っている人がいれば、是非情報を送ってほしい。些細なことでも構わない。

誰か僕に、タピオカを教えてくれ。

ーーーーーーーーーーーー

転載元:琴弾鳥出版『月蝕ロマネスク譚12月号 それいけ新米ライター』より

文:兎木《うさき》(琴弾鳥出版)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?