教育体制|済生会兵庫県病院 看護部

当院看護部ではラダー教育を採用しています。この教育プログラムは、看護師が段階的にスキルや知識を構築し、キャリアを築いていくことを支援します。看護師の専門性や技術を向上させ、成長を促進するために設計されています。自律した看護師を目指し、着実にステップアップできるよう、細やかなカリキュラムで院内教育計画を実施しています。

教育理念・目的

教育理念

済生会理念のもと、専門職として自律した

看護職を育成する

教育目的

病院・看護部の理念の実現に向け、自律し倫理観を伴った役割遂行ができる人材を育成する

現任教育体系

新人教育

医療はチームで作り上げていくもの

看護師間も他職種職員間も必要なことを伝えながら、お互いを思いやったコミュニケーション

いつだって患者さん中心

患者さんを看て、聞いて、感じて、必要なケアや声掛けができる看護師に

看護師としてのやりがい

やりがいをもって、看護師としての人生を楽しめること。

それが患者さんに寄り添う看護につながる

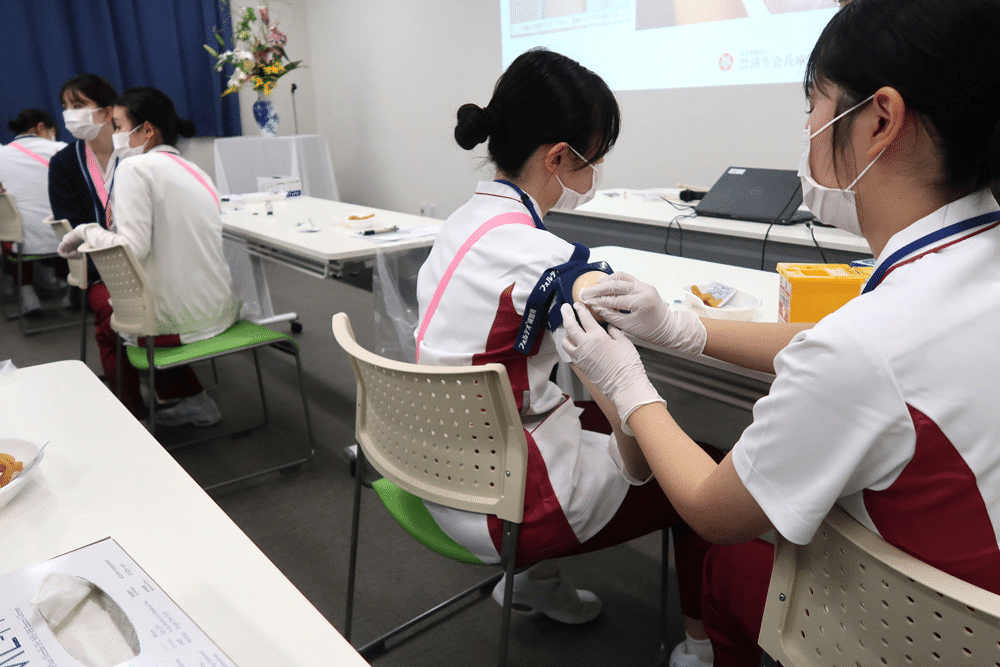

新人集合研修(入職後6日間)

安全管理や感染管理など座学中心のプログラムの他、注射などの実技や電子カルテの操作方法、同期や先輩とのグループワークなど、様々な事を学んでいただきます。

この6日間の集合研修を終えてから部署配属となります。

1年間の研修スケジュール

4月

研修テーマ

ラダーの到達目標と自己目標について

夜勤について

フォローアップ

研修目標

レベルⅠの到達目標と看護実践能力がわかる

学習記録の目的と活用方法がわかる

夜勤の特徴をイメージすることができる

入職1か月を振り返り、成長したことや出来るようになったと感じること、悩んでいることや困っていることを他者に伝えることができる

研修内容

自己目標について

講義・グループワーク「夜勤について」

グループワーク「1か月を振り返って」

5月

研修テーマ

ストレスコーピング

安全管理

看護過程の展開

食事介助について

フォローアップ

研修目標

ストレスについて理解し、自分に合った対処方法を考えることができる

日常業務の中から危険要因を見出し、安全対策を考えることができる

相手に伝わるコミュニケーションの必要性がわかる

看護記録の書き方・看護過程の展開について理解し、活用することができる

誤嚥なく患者にとって安楽な食事介助について学び、実践に活用できる

入職1か月半を振り返り、悩んでいることや困っていることを他者に伝えることができる

研修内容

講義「ストレスコーピングについて」

講義「安全管理」

講義「看護記録の書き方・看護過程の展開について」

講義「食事介助について」

演習「食事介助の注意点」

グループワーク「2か月を振り返って」

7月

研修テーマ

組織人として

医療機器の取り扱い

感染管理の振り返り

BLS

フォローアップ

研修目標

組織の一員としての考え方、接遇が理解でき実践することができる

心電図モニター、パルスオキシメーターを装着でき、内容が理解できる

感染管理の要点を再確認し、不明な点をなくすことができる

正確な一次救命処置の方法がわかり、演習で実践できる

同期との情報交換を行い、不安に思っていることや困っていることの解決策が見出せる

研修内容

講義「組織の一員として」

講義「基本的な医療機器について」(心電図モニター・パルスオキシメーター)

演習「心電図モニター・パルスオキシメーターの装着」

講義「感染管理の要点」

演習・演習「BLS」

入職3か月を振り、悩んでいることや困っていることを他者に伝えることができる

9月

研修テーマ

倫理について

認知症・せん妄患者の対応

患者・家族への説明と助言

フィジカルアセスメントについて

フォローアップ

研修目標

事例を通して臨床における倫理が理解でき、実践に活用することができる

高齢者の特徴が理解できる

認知症・せん妄患者の対応で明日から活かせることを見出すことができる

尊重、傾聴、共感するコミュニケーションの基本が理解できる

意図的に必要な情報を得て、情報に基づいた看護ケアが実践できる

日勤業務自立、夜勤業務ひとり立ちの時期に困っている事などを共有し、解決策を考えることができる

研修内容

講義「臨床倫理一事例から考える」

講義「認知症・せん妄患者の対応」、高齢者体験

講義「患者・家族支援」

演習「フィジカルアセスメントについて」

グループワーク「5か月を振り返って」

11月

研修テーマ

看護場面の振り返りについて

理想の看護師像

心電図の異常波形と看護

人工呼吸器の取り扱いと看護

吸引

研修目標

看護を振り返る方法を学び、発表の準備をすることができる

自分の現状を同期と共有することができる

理想の看護師像に近づくための目標をあげることができる

心電図の基本波形と危険な波形がわかる

12誘導の装着ができる

人工呼吸器の仕組みが理解できる

人工呼吸器管理下の体位変換が理解できる

人工呼吸器装着患者の観察とケアの要点が理解できる

「吸引」の知識・技術が習得できる

研修内容

講義「看護場面の振り返りについて」

グループワーク「理想の看護師像をめざして」

講義「心電図の基礎を学ぼう~はじめの一歩~」

演習「12誘導の装着」

講義「人工呼吸器の仕組み」「人工呼吸器装着患者の看護」「人工呼吸器管理下の体位変換」「口腔ケアのポイント」

演習「吸引」「体位変換」「チューブ固定とカフ圧管理」

2月

研修テーマ

急変時のバイタルサイン

一番印象に残った場面の振り返り発表会

フォローアップ

研修目標

SBARを用いて報告することができる

場面を通して学んだことを発表することができる

他者の発表に対して感じたことを伝えることができる

理想の看護師像への取り組みの達成度と次年度に向けた目標を上げることができる

研修内容

講義「急変時のバイタルサイン」

演習「SBARを用いた報告」

一番印象に残った場面の振り返り発表会

グループワーク「理想の看護師像に向けた達成度と次年度の目標」

フォロー体制

看護師として、スタートラインに立ったあなたを病院全体でサポートします。

担当プリセプターやアソシエイトがあらゆる面でサポートします。看護部全体が新人看護師の成長を考え、支え、見守っています。同じ部署内で日々異なる教育担当者が新人をサポートし、常に誰かが新人に寄り添い、フォローを行います。これにより、新人は部署内の全メンバーとコミュニケーションを取る機会を持ち、また先輩方もいつでも新人をサポートできる体制が整います。