再生医療等技術の分類

この記事では、再生医療等技術の分類(第1種〜第3種)について解説します。

再生医療等技術の分類について

再生医療等に関する行政手続きの中で最も主要なものが再生医療等を提供する医療機関が行う必要のある「再生医療等提供計画」の提出となりますが、この手続きについて理解し、業務として扱えるようにするためにはまずは再生医療等技術の分類について理解する必要があります。

再生医療等技術には第1種〜第3種までの分類があり、最もリスクが高いものが第1種、中間が第2種、最もリスクの低いものが第3種に分類されます。

第1種〜第3種のどれに分類されるかで再生医療等提供計画を提出するにあたっての手続き方法に一部違いがあるため、実施しようとしている再生医療等技術がどの分類になるのかを正確に理解しておくことが重要となります。

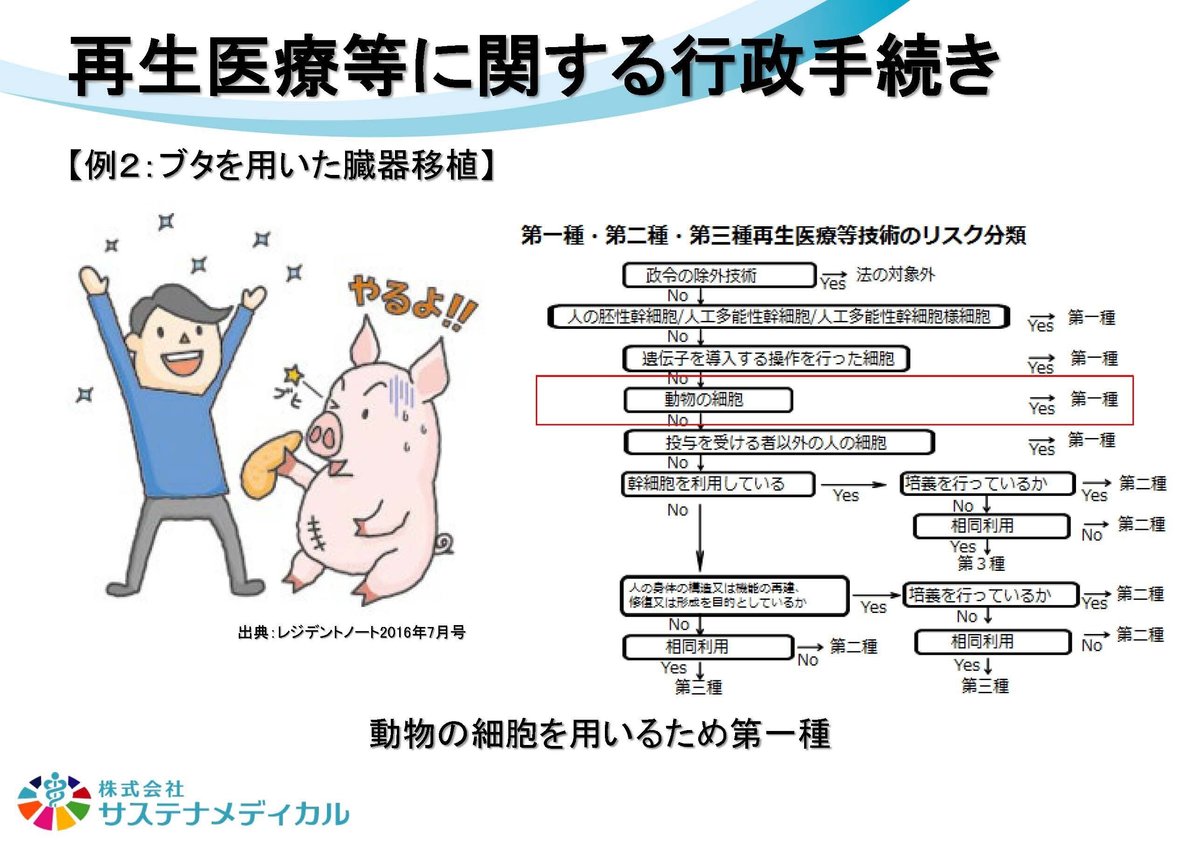

再生医療等技術の分類チャート

再生医療等技術の分類は「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」(平成26 年10 月31 日付け医政研発1031 第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)」(「課長通知」と呼ばれています)に記載された上のチャートによって行われます。

このチャートに沿って上から順番にYes、Noを確認していくことで分類していきます。

第1種再生医療等技術

第1種再生医療等技術は最もリスクの高い分類で(法律上はそのような定義はありませんが)現段階では研究段階にある技術がほとんどです。

・人の胚性幹細胞(ES細胞)、人工多能性幹細胞(iPS細胞)、人工多能性幹細胞様細胞を用いる

・遺伝子を導入若しくは改変する操作を行なった細胞を用いる

・動物の細胞を用いる

・投与を受ける者以外の人の細胞を用いる

この4つのいずれかに該当する場合は第1種に該当しますが、民間の医療機関で治療目的で実施されるには至っていない技術がほとんどであるため、現段階では業務として関わることはほぼないと考えて問題ありません。

第2種再生医療等技術

第2種再生医療等技術は第1種と第3種の中間のリスクが想定される分類で、必ずしも十分な科学的エビデンスが揃っているわけではありませんが、臨床現場でも既に実施されている治療法も多く見られます。

第2種再生医療等技術に分類されるか否かの判断で重要となるのは「幹細胞を用いているか」、「培養を行っているか」、「人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的としているか」、「相同利用か」の四つとなります。

①幹細胞を用いているか

幹細胞とは、複数の種類の細胞へと変化(専門的な言葉では「分化」と言います)する能力である「多能性」と、同じ細胞のまま変化せずに増殖し続けられる能力である「自己複製能」の両方を持つ細胞で、人工的に作られるES細胞やiPS細胞だけでなく、人体にも元々存在しているものもあり「体性幹細胞」と呼ばれます。

主な体性幹細胞には造血幹細胞、神経幹細胞、間葉系幹細胞などがありますが、現在、再生医療等に主に用いられているのは間葉系幹細胞です。

間葉系幹細胞は骨髄や臍帯(へその緒)からも採取できますが、現時点では脂肪から採取された「脂肪由来間葉系幹細胞」を用いる治療が最も主流となっています。

現在、(民間レベルで)幹細胞治療というとこの脂肪由来間葉系幹細胞のことを指している場合がほとんどです。

②培養を行っているか

培養とは、クリーンルームなどで細胞を増殖させる技術のことで、同じ種類の細胞だけを選んで数を増やすことができるため、再生医療等技術を用いた治療において重要な技術となっています。

再生医療等に用いるために培養が行われる細胞には主に間葉系幹細胞、線維芽細胞(皮膚の中にある細胞)、免疫細胞が挙げられます。

③人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的としているか

少しわかりにくい表現ですが、イメージとしては失われたり傷ついた体の一部を作り直したり、修復したり、新しく作り出す場合がこれに該当します。そのような作用を伴わずに病気を治したり、予防したりする治療は該当しないということになります。

④相同利用か

この相同利用かどうかというのが非常にわかりにくいのですが、分類を判断する上で重要なポイントとなります。相同利用は「採取した細胞が再生医療等を受ける者の再生医療等の対象となる部位の細胞と同様の機能を持つ細胞の投与方法」と説明されており、採取した細胞が元々多く存在している部位に投与する場合は相同利用で、そうでない場合は非相同利用と考えるとわかりやすいかと思います。

第3種再生医療等技術

第3種再生医医療等技術は最もリスクの低い分類で、第1種、第2種のどちらにも該当しない技術が第3種に分類されます。

第3種に該当するのは以下の3通りのどれかということになります。

①幹細胞を利用しているが、培養は行なっておらず、相同利用する

②幹細胞を利用していないが、人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的としているが、培養は行なっておらず、相同利用する

③幹細胞を利用しておらず、人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的としておらず、相同利用する

①には、乳がんの治療のために乳房を切除した患者の乳房を再建するために、培養していない脂肪由来間葉系幹細胞を移植する場合などが該当します。

②には、患者本人の血液を加工した多血小板血漿(血液中の血小板を濃縮したもの)を腱、靭帯などの再建、修復に用いる場合などが該当します。

③には、がんの治療や進行予防のために免疫細胞を培養して点滴する場合(がん免疫療法)などが該当します。

業務を行う上でのポイント

ここまで、再生医療等技術の分類について解説してきましたが、分類を判断する上で最も重要でありながら判断が難しいのが「相同利用か」です。

現在実施されている再生医療等の中でも非常に多いのが多血小板血漿を用いた治療ですが、この場合は相同利用が否かで第2種に分類されるか第3種に分類されるかが変わります。

この場合は血流が豊富かどうかで判断することになるのですが、血流が豊富かどうかに明確な基準がなく、結局は厚生労働省の判断次第ということになります。

そのため、業務を行う上で再生医療等技術の分類を正しく判断することが重要となりますが、結局のところは勝手に判断せずにわからなければ厚生労働省(実際には管轄の地方厚生局)に確認するというのがポイントとなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?