現代の航空管制とBerliner Luftbrücke!

愛知航空ミュージアムで、元主任航空管制官の楽しい講演を、講演って云うと堅苦しいかな、とっても楽しい話を聞かせてもらいました。

武漢熱脅威下でもこの瞬間(03/22月曜日の08時)にこれだけの飛行機が飛び交っています。航空管制官達はこれらの飛行機の交通整理をしてくれているんですね。感謝です。

そんなことでちょっと昔の話を思いだしてしまった。まずその歴史から。

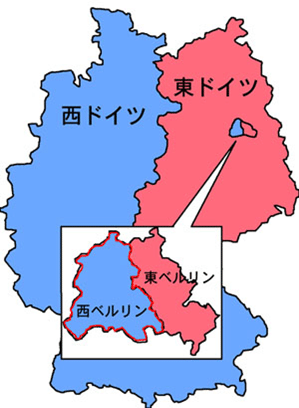

航空交通管制を飛躍的に発展させたソ連による西ベルリン封鎖

航空交通管制は#2WWにおいて工夫がなされ、その後ベルリンの壁が東西ドイツを隔てたことで飛躍的に発展したのだった。

敗戦でドイツの東半分はソビエト連邦に飲み込まれたのだが、首都ベルリンは戦勝国の取り決めで、飛び地的にこれも東西に分断された。

だがソ連としては西ベルリンはない方がいい。西からの陸路を完全に遮断すると云う策に出たのだった。ナチスドイツの崩壊敗戦から3年後のことだ。

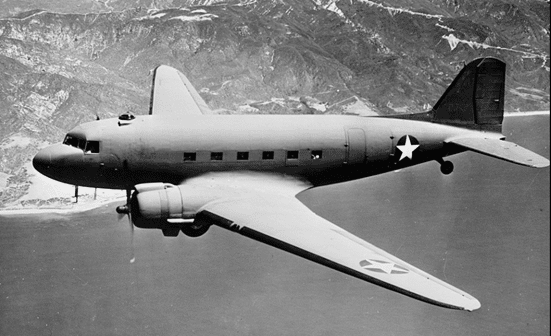

空路など閉めなくとも西側はなす術もないだろう高を括ったソ連だが、西側連合国は陸路完全封鎖の2日後に空輸作戦を開始した。その初日には C-47 輸送機(上の写真)で 45t の物資を空輸している。

人に必要な糧食。農林水産省食料安全保障室のデータによると、押しなべて日本人1人当たりの糧食重量は、一日当たり1.3kgほどだ。

45tの物資が全て糧食であったとしても3万5千人の一食分でしかない。

wiki によると、当時西ベルリン市民が必要とする食料は、1日当たり1,439 tとある。これを(時代も基礎代謝も違うのだが)、日本のデータで割ると、110万人になる。ベルリンの壁崩壊年の西ベルリン人口は210万だった。33年の間に当面の戦禍がないことによる人口増に加え、東ドイツから脱出する人々の多さに唖然とする。かくも共産主義の独裁政治は恐ろしいことが、こんなことからでも想像できる。

食料以外にも必要な物資は当然ながら雑多をきわめ、それらの総重量は1日当たり4500t以上を必要とされた。

西側連合国は空路から西ベルリン市民を支え続けたのだ。Berliner Luftbrücke(ベルリンエアリフト)作戦、詩的な表現だと空の架け橋作戦などと呼ばれている。

この空輸を実現させるため西ベルリンに元々あった空港に加え、1つを急造し、3つの空港をフル稼働させた。

空輸作戦立ち上げ直後は航空事故もあり、最新鋭の航空機誘導管制レーダ(GCA)システムの導入など、大量航空輸送時代の先駆けとなる、抜本的な対策がなされた。

かくしてLuftbrücke作戦が開始された3か月後には、1日の空輸量が4500tを超え、西ベルリン市民が必要としていた物資量に達したのだった。

作戦全期間中を通じて最大の空輸量となったのは閉鎖から10か月後のことで、1日のフライト回数1,398回(ソーティ)、空輸量12,940 t に達した。これから1機当たりの搭載量は 9.3 t だったことが分かる。この日のことをBerliner Luftbrücke作戦指揮官の名を冠して「タナー少将のイースター・パレードの日」と呼ばれたそうだ。この1か月後、ソ連は陸路封鎖を解除する。

当時の主力機は C-54 (上の写真)という、DC-4 からの軍用派生型である。この機種の搭載重量は燃料も含め 11 t 強であり、搭載物が 9.3 t であれば燃料は 2 t 積める。この機種は1時間に400galの燃費なので1時間45分程飛行できる搭載燃料であり、速度160kts で飛行していたとして、500kmほど飛行できる。西ドイツ飛行場からベルリンまで150kmほどだから往復で300kmだ。西ドイツからの往復には問題なかった。

この空輸作戦は24時間365日体制で行われていたそうだが勿論夜間は厳しい。仮にこの「パレードの日」の空輸作戦が実質12時間の内に行われていたとしたら、ソーティ数を3空港で割り、さらに12時間で除せば、1時間当たり12ソーティであり、それは5分間隔の着陸を意味する。実際彼らの練度は計器飛行が必要な気象条件で3分毎の着陸を可能としていたから、心配はむしろ、それだけの物資をさばく空港の能力のほうだろう。下の写真は使用されていた3つの空港のうちの1つのテンペルホーフ空港でのC-47運用時のものだ。効率的に物資を卸下収容できる構造であることがわかる。

下は同空港近代の姿だが21世紀に入り廃港となった。

3分毎の着陸を可能としたもの

Luftbrücke作戦において3分毎の着陸を可能としたものはなんだったのだろう。それはまるまるアメリカの快挙と云ってよい。

①新しい航空管制システムの開発と構築。

②輸送機の開発と製造。

③そのシステムに即した、操縦や管制に携わる人々の育成。

等々の要因があるだろう。

実際アメリカ国内にベルリンへの3本の航空路を模した訓練施設と飛行場が造られそこでパイロットも管制官も訓練した。そしてドイツに派遣される要員ローテーションのことまで配慮して、ことにあたったのだった。そのローテーション要員とベルリンへの空輸物資もまた、アメリカから西ドイツへ運ぶため、大西洋を跨ぐ航空路も開発整備された。それらは大量航空輸送時代の先駆けとなった。

システムの開発とはこう云うことなのだと圧倒される。

管制上の工夫

さてやっとこの稿を書き始めた原点にもどった。

それは管制上の工夫のことであり、愛知航空ミュージアムでの元主任航空管制官田中秀和さんの講演のテーマの1つであった。

西ベルリンへの空中回廊(航空路)は3本あった。この航路を外れたら、いや外れなくともソ連は妨害行動を仕掛けてきている。最大3分ごとに1機を着陸させる航空交通量を捌きながら計器飛行の正確性をためされる事態なのだ。

3本の航空路の内2本はベルリン行専用で、残りの1本が西ドイツ帰投用の専用航空路として使われた。

ベルリンでの着陸をミスして復行した場合は2回目の進入は許されず、荷物を搭載したまま西ドイツに帰投した。単純明快。着陸をやり直させたら搭載燃料の心配から、また陸続とやってくるトレイル群のどこかに割り込ませねばならないし、そこはすんなり帰投させるのが上策だ。

3分間隔の着陸は、その間に1機を離陸させるミニマム条件だった。

田中元主任管制官の講演を聞いて、やっとLuftbrücke作戦のことが理解できた。

セントレア中部空港に進入する機体列は、主として北東から、東から、南西から、そして北西からの4方向からになる。それを1本の滑走路に、離陸機があれば着陸3分間隔に、なけれ2分間隔に並べなければならい。またそこから県営名古屋空港に向かう機体もある。名古屋空港は戦闘機からヘリコプターまで速度域の極端にちがう航空機が飛び交っており、それらを着陸間隔に並べていくのは、また違った計算と配慮が必要となる。

田中さんはパイロットは奏者、管制官はコンダクターと比喩した。まさに。今回、管制官の立場から初めて航空交通と云うものを考えることができた。その面白さ、やりがいもよく分かった。その難しさとともに。

田中さんがセントレアでトラフィック超過密時間帯時のレーダによる進入管制を担当したとき、離陸機がいなかったから、ビシバシと管制テクニックを駆使して(私の感想)、通常どおり平然と(事実)着陸が2分間隔になるようコントロールし、タワー管制に移管した。

その日の管制実務業務終了時のデブリーフィングで着陸時間リストを見たら、きれいに2分間隔で着陸しつづけていたと。

これは Bravo ものでご本人は、そうはいわれないが、快感だったと思う。

べつにそこまで出来なくていいではないか。と考える人もおられるだろう。だがこの芸術的な管制技術は、実は山勘ではなくそれまでの根拠の積み上げがそうさせたのだ。その技量は緊急時にその真価を発揮する。

例えば東日本大震災で成田と羽田の両空港が閉鎖された。そのときそこに向かっていた86便の旅客機を代替空港に向かわせねばならなかった。代替空港だって受け入れ可能な限度がある。例えば千歳では1本の滑走路を駐機場に変えて受け入れたのだが、このような大量のトラフィックの予定外のシフトを捌けたのは、普段の管制官のこのような技量の錬磨のおかげだったのだと思う。

レーダ管制に関して田中さんに質問した。このAIの時代、コンピューターは助けてくれないのと。その機能はさすがにあるそうだ。でも自分でコントロールしたほうが間違いなくスムーズにトラフィックを捌けます、コンピューターの案をみるとなんだかなと感じると答えてくれた。

管制官の皆さんに改めて、ありがとうございましたと申し上げたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?