ヒューマンエラーの原因:コフカの人間行動の説明

雪が激しく降って冬らしい景色になってまいりましたが皆さんいかがお過ごしですか?

僕が住んでいる地域は北海道でもそこまで雪が多い地域ではありませんが30cmは降ったので午前中は除雪をしていました。子供達との除雪の話もそのうちに書きたいと思います。

あっ、今回の話は長いですけど読んで損はさせない自信があります(笑)

さて、前回はレヴィンの行動の法則についてお話しました。

今日の内容は『ヒューマンエラーの原因はほとんどこれでしょう?!と言うか、日常のトラブルの原因がこれじゃないか!』と僕が思っている内容です。

コフカさんという心理学者さんで大変有名な方のようです。Wikipediaをみて「ゲシュタルト心理学の確立と普及に努めた。」という記述を見てアニメ好きな僕は『ゲシュタルト崩壊のゲシュタルトですか?』としか反応できませんでした(笑)

コフカさんごめんなさい😓

でも、医療安全の世界で共有されている「人間行動の説明」についてはよく理解しています。

物語で説明しますのでお付き合いください。

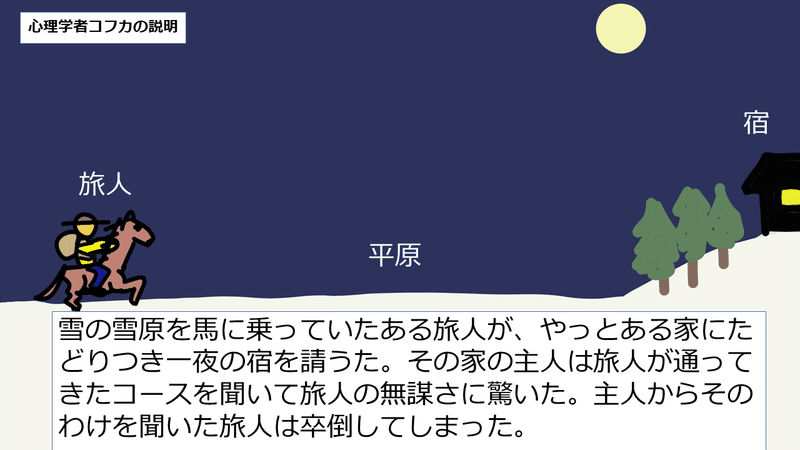

馬に乗った旅人が登場する所から物語は始まります。

旅人は雪原を馬に乗って進んでいき宿に到着します。

宿の主人と話をした旅人はビックリしてしまいます。

なぜなら…

なんと、旅人が雪原だと思って歩いてきた場所は湖に氷が張ってその上に雪が積もっていた場所だったのです。

もし、氷が割れたらと思うと恐ろしくて旅人が卒倒したのも当然です。

関係ありませんが、僕は子供の頃に池に張った氷の上を歩いていて氷が割れて真冬の池に落ちた事があります。(旅人と違って凍った池の上と分かってやっていました。)

冷たいのも大変なんですけどそれ以上に大変な事があるんです。登ろうとするとそこの氷も割れるんです。結果…池の端まで氷を割って進んではい出る事になりました。

生きていて良かった🤤

話が逸れましたが旅人は何故そんな危険をおかす結果になったのでしょう?

旅人は周りの状況を見て安全と判断した決定をしました。

旅人目線で考えると

こうなるわけです。

でも、土地の人の目にはこう見えています。

土地の人はそこに池がある事を知っていますから真っ直ぐ進んでいこうとは思わないわけです。

知っているか知らないかで同じ環境にいても行動が変わっているのが分かります。

コフカさんはこれを「人は自分の行動をどのように決定しているか」という点に着目して説明しています。

人は自分で見て理解したものをマッピング(写像)して心理的空間という『自分が「こうだ!」と思った世界』に基づいて行動しています。

そう考えると今回の旅人が危険な目にあった原因は下の図のようになります。

実際の世界を「物理的空間」、自分がマッピングした世界を「心理的空間」と言いますが、この2つの世界にズレがあったら…どっちにしろ人は自分が正しいと思っている「心理的空間」に基づいて動きますからヒューマンエラーが発生します。

ここで注目して欲しい大切な点があります。

もちろん空間の把握のズレも問題なんですがそれ以上の問題です。

それは…「正しい・合理的な判断」をしているんです!

どんなに「正しい判断」をしていても前提になるマッピングに失敗していたら結果はエラーになってしまうんです。

情報で大事な事として「速さ」、「正確さ」、「十分な量」が挙げられます。事前の情報はマッピングの成否に関わってくるので非常に重要だとわかります。

エラーが起きても人は皆『自分は正しい!』と思っています!

判断は正しいのでずっと『自分は正しい!』と思っています。

以前、問題解決には「原因」が大切だとお話しました。

この場合も、エラーになった「原因」は判断ではなくそれ以前のマッピングである事を知る必要があります。

エラーした人は焦っているし自己保身に走りたくなるしそこに気づけない事が多々あります。

僕ら医療安全管理者に出来る事は「勘違いしやすい(マッピングエラーが起きやす)環境を減らす事」、「そういう考え方を皆に伝えて医療安全文化の醸成を促す事」なんですが、これが中々難しいです。

今回のお話は日常の全ての事に共通するものです。

『この人は何でこんな事をするんだろう?』と思う時も、『この人の判断は正しいのかもしれない。どういう風に見えて、どう考えてその結論に到達したのか確認しよう。』と思って話を聞いてみると意外な発見があるかもしれません。

皆さんのマッピングが成功する事を願いつつ(もちろん僕も)次回は「意思決定の天秤モデル」の話をしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?