本当に確認不足が原因?~エラー防止の思考手順⑨~

ここ一か月の間に僕は3つの資格試験を受験しました。

皆さんは最近テストを受けた方はいらっしゃいますか?

最近は密を避けるために各地のテストセンターでパソコンでの受験が出来るのはいいですね!

以前は試験の度に東京に行っていました。まあ、試験以外の時間に羽を伸ばせる楽しい時間でしたけど(笑)

実は僕は子供の頃からテストの見直しをしないタイプでした。

僕の言い分は「知らない物・覚えていない物はいくら考えても出て来ない」でした。

まさに、記憶力だけに頼ってとにかく知識を詰め込む勉強法しか知らない人間が言いそうな事ですね😅

そんな僕ですからテストの記入が終わると寝ているタイプでした。

それでもそこそこの成績で留年などしなかった事は本当に幸運でした。

ただ、見直しをする習慣がない事は仕事にも悪影響があります。

残念な事に、その場を離れる前に確認をしていれば防げた間違いというミスを犯しがちです。

そんな僕にとって今回のエラー防止対策は大事なものです。それは、「自分で気づかせる」です。

「自分で気づかせる」と聞くと僕は、『はいはい、不注意ですいませんね。分かっちゃいるんですよ。でも、何で気づけないんだろう?』と考え始めます。

完全な人なんていません。ミスをしない人はキチンと確認をしています。

ただ、慎重過ぎるタイプで全然ミスをしないけれども時間がかかり過ぎる人もいます。一体どうしたら良いんでしょう?

医療安全の世界ではこのような対策が勧められています。

・リチェック

・指差呼称

・セルフモニタリング

という方法です。

リチェックは違う視点からのチェック、ダブルチェック、トリプルチェックなどの事です。

指差呼称はよく聞くのではないでしょうか?

指差呼称のお手本と言えば鉄道員の方々を思い出すのではないでしょうか。

あっちこっちに指差しをして「ヨシッ!!」と言っている姿が頭に浮かびます。

実際にデータとして「何もしない」、「指差のみ」、「呼称のみ」よりも「指差呼称」での正確さが上回っているという結果が出ています。

セルフモニタリングは自分で確認のくせをつける事、自分の行為が他の人に分かるようにする事が有効です。

でも、本当にチェックや指差呼称をしていれば良いのでしょうか?

実はそれだけじゃダメなんです。

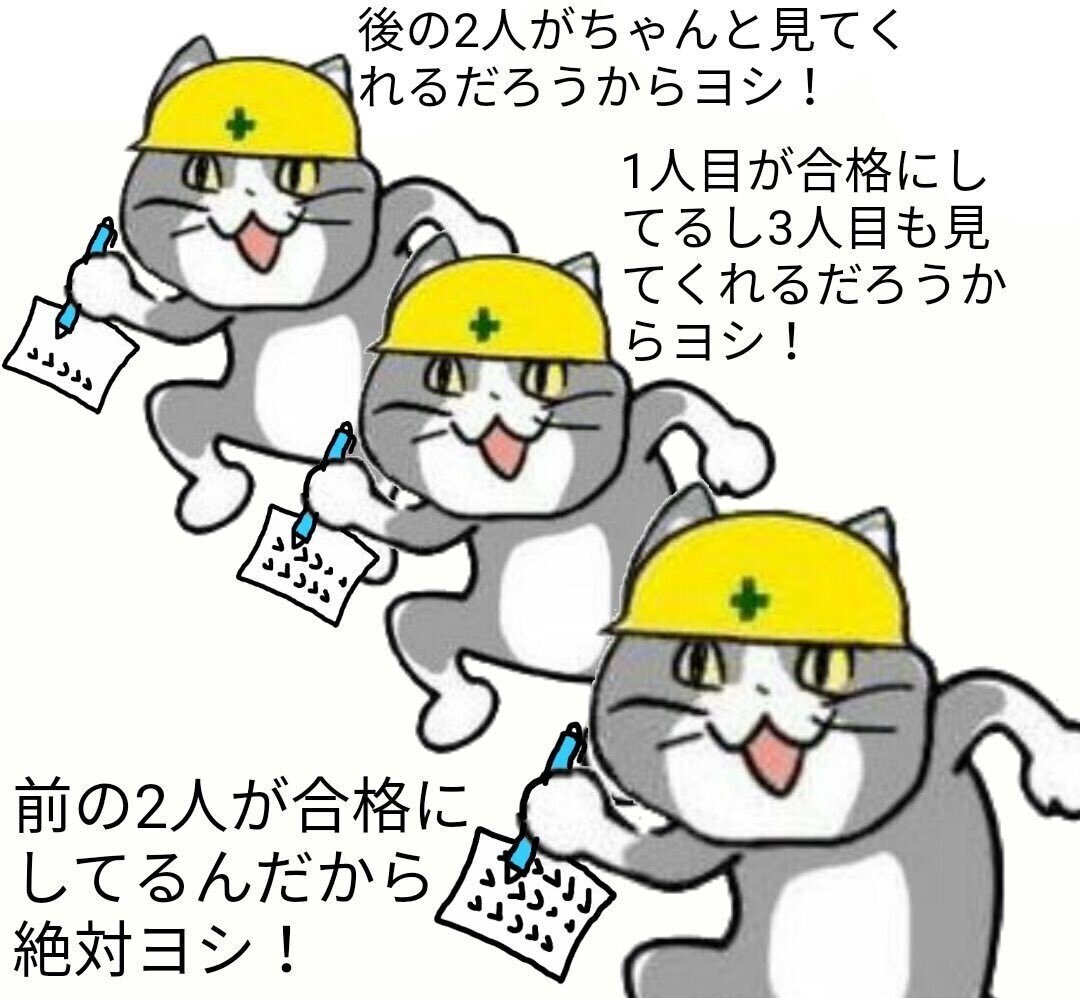

こちらをご覧ください。

この猫ちゃん達は僕の大好きなキャラクター「仕事猫」です。

この猫ちゃん達はトリプルチェックをしています。でも、何だかおかしいですね(笑)

『そんな不真面目にやっちゃダメだよ😥』と言いたくなってしまいます。

でも、これは社会的手抜きという現象です。実は以前のnoteにも猫ちゃん達は登場しています。

もちろん、僕もミスをした人もこんなにあからさまに『他の人が見るからいいや』と思っているわけではありません。でも、心のどこかに油断はあるかもしれません😅

僕的に言い訳をすると様々な理由でセルフチェックが完全じゃなくなります。

例えば

・チェックする事が多すぎる。

・チェックリストがあるが順番通りにスムーズにチェックが進められない。

・他の業務が多くて集中できない。

・いくつかの事を同時にしなくてはいけない。

などの原因でセルフチェックが上手くいかない事があります。

でも、これらは今までのエラー防止の思考手順で解決しておくべき事が多くあります。

つまり、個人の責任感に頼るのではなく「何も考えないで働いていてもミスにならない環境」をここまでに作っておけばスタッフ個人への負担は大きく減らすことができます。

そして、最近ではタイムアウトといって重要な処置や手術の前に現場の全員で手を止めて確認をするという取り組みが行われています。

医療安全を考え直すキッカケとなった医療事故が『大丈夫だろう。』という油断からくる患者取り違えなどだった事を考えると防ぐための良い方法だと思います。

何だか最後は言い訳みたいになってきましたがエラー対策は全てをキチンと実施する事が防止に繋がるという落ちでした。😉

最後まで読んで頂きありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?