1992年版九州百名山inよっちゃん73座目求菩提山

この山には二度登っています。

山と渓谷社 九州百名山 求菩提山冒頭で「福岡・大分県境に位置する犬ガ岳山地の一の岳から、わずかに福岡県側に入った尾根上のピーク求菩提山は、秀麗な稜線の中腹がコブ状に突き出していて。一度見ると忘れられない山様を呈している。山岳宗教の色彩を色濃く残しており、山中の遺跡や窟巡り、下山後の資料館見学など、興味が尽きない山である。・・・」と紹介しています。

Noは山行ナンバーで1969年9月23日からの通し番号です。

一回目No912犬ケ岳・求菩提山

平成20年11月15∼16日 3名

15日(曇り後雨)佐世保⇒日田IC⇒22:00登山口P(幕営)

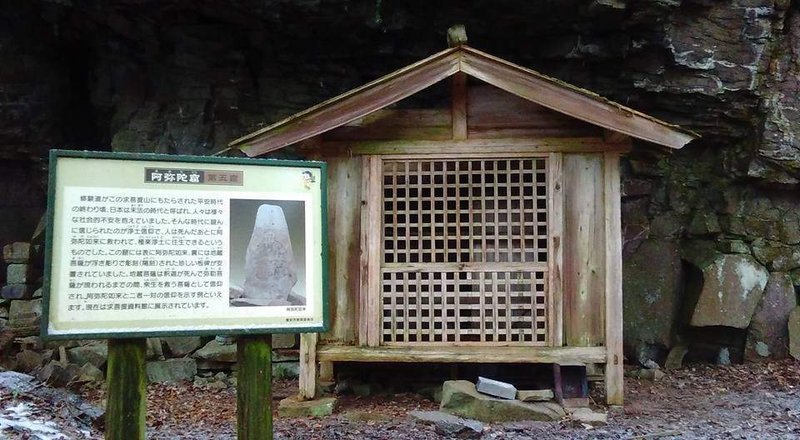

16日(曇り)出発7:40→笈吊峠→犬ケ岳10:20→大竿峠→経読林道→胎蔵界護摩場跡→求菩提山(国玉神社上宮)12:45→鬼の鐙(181m石段)→中宮(引き返す)→13:30求菩提山→胎蔵界護摩場跡→大日窟・普賢窟・多聞窟・吉祥窟→阿弥陀窟→求菩提山資料館→14:35登山口P⇒卜仙の郷(温泉)⇒佐世保

仕掛人のSさんが直前に不参加となりました。看護師の仕事の大変さが伝わってきます。犬ケ岳には過去2回登っており、今回の私の目的は信仰の山「求菩提山」です。標高782mと低い山ながらも国宝の経典などがある由緒ある山です。

ウグイス谷から笈吊峠経由で犬ケ岳へ。笈吊岩20mは雨で濡れており迂回しました。

大竿峠から恐淵コースを目指したが、経読林道に出ると谷を下るより尾根道から求菩提山を目指そうとなり、林道を北に歩き尾根道に合流しました。

これが大正解でブナ林の紅(黄)葉を十分に楽しみました。

尾根道には修験の跡がたくさん残っています。杉の宿跡、虎の宿跡付近は、なんとも言えない紅葉の素晴らしさでした。

胎蔵界護摩場跡から山頂は指呼の距離で、国玉神社上宮が建っています。

巡回しようと北東の急な石段(鬼の鐙)を下りますが、左への道が見つからず中宮に着いてしまいました。地図が間違っているのか止む無く引き返します。胎蔵界護摩場跡まで戻り、五窟を巡って求菩提山資料館へ向けて急降下です。この窟から国宝の経典が出ているようです。

二回目No1179求菩提山

平成30年2月11日 8名

佐世保⇒豊前IC⇒登山口9:30→阿弥陀窟→国玉神社中宮→鬼の石段→上宮11:00→護摩場跡→虎の宿跡→護摩場跡→五窟巡りコース→阿弥陀窟手前→登山口13:30⇒卜仙の湯⇒佐世保

10年前、犬が岳からこの求菩提山まで歩きました。紅葉が綺麗だったと記憶しています。修験の山として知られ、豊前市南西部に築城町との境界に位置し、山頂周辺は特異な岩塊に形成されて今回の山行でその景観を楽しみました。特にこの時期しか見られない氷柱の眺めは素晴らしく、皆さんも予期せぬ出会いに感嘆の声が上がりました。

登山口から杉林の急坂のひと登りで阿弥陀窟に達します。

ここから比較的平坦な登山道を東側に廻り込み正面道と言える鳥居に向かいました。中宮からは鬼が一晩で作ったと言われる850段を数える石段が山頂直下まで続き上宮へと導いてくれました。

上宮から北側に廻り込むと一気に冷え込み登山道の雪も氷化しています。暫くして分岐に達します。ここは護摩場跡でここから下るのですが、余裕もあり犬が岳方面の虎の宿跡まで進み護摩場跡に引き返し昼食としました。

下山のコースは国の重要文化財に指定された求菩提五窟を巡る山伏たちの修行や生活の跡が残る場所です。大日窟、普賢の滝、普賢窟、多聞窟と続き阿弥陀窟手前で山頂一帯を一周しました。 朝は小雪がチラつき帰りを心配しましたが、凍り付いた車道も溶けており温泉で汗を流して帰路に着きました。

ここまでお付き合いいただきありがとうございます。

次回は、74座目白岩山、75座目祇園山を投稿予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?