安全登山指導者研修会「西部地区」第1日目の報告です。

国立登山研修所、日本山岳・スポーツクライミング(JMSⅭA)主催の研修会が佐賀県立黒髪少年自然の家、黒髪山系で開催され、仲間4人で参加しました。大変有意義な研修会でした。その概要,一日目の報告です。

開催要項

登山の基礎的な知識や技能について習得するとともに研究協議を行い、登山初心者を含む一般登山者の指導者養成と安全な登山の普及を図るため開催されたもので、全国を2ブロックに分け開催されています。

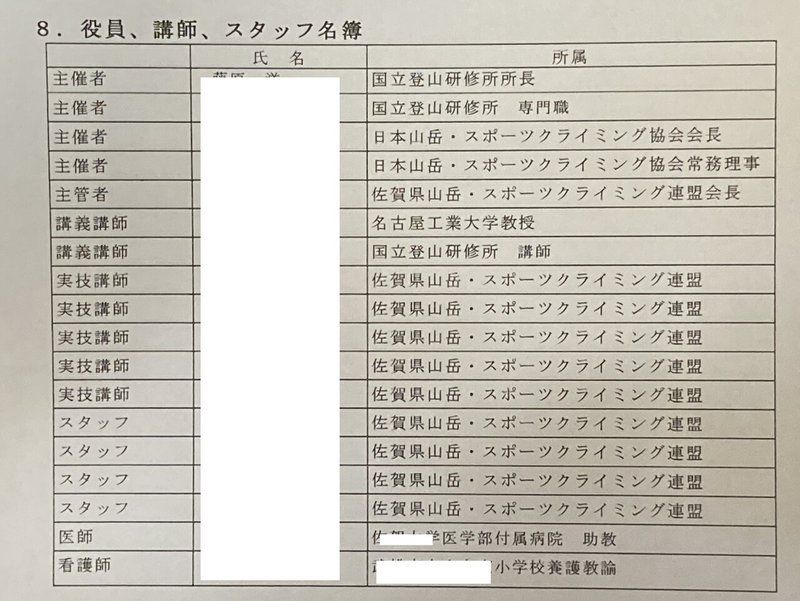

主催者等・講師陣・参加者

主催者の国立登山研修所長 藤原洋様、JMSCA会長 丸 誠一郎様出席のもと素晴らしい講師陣と佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟のお世話で開催されました。

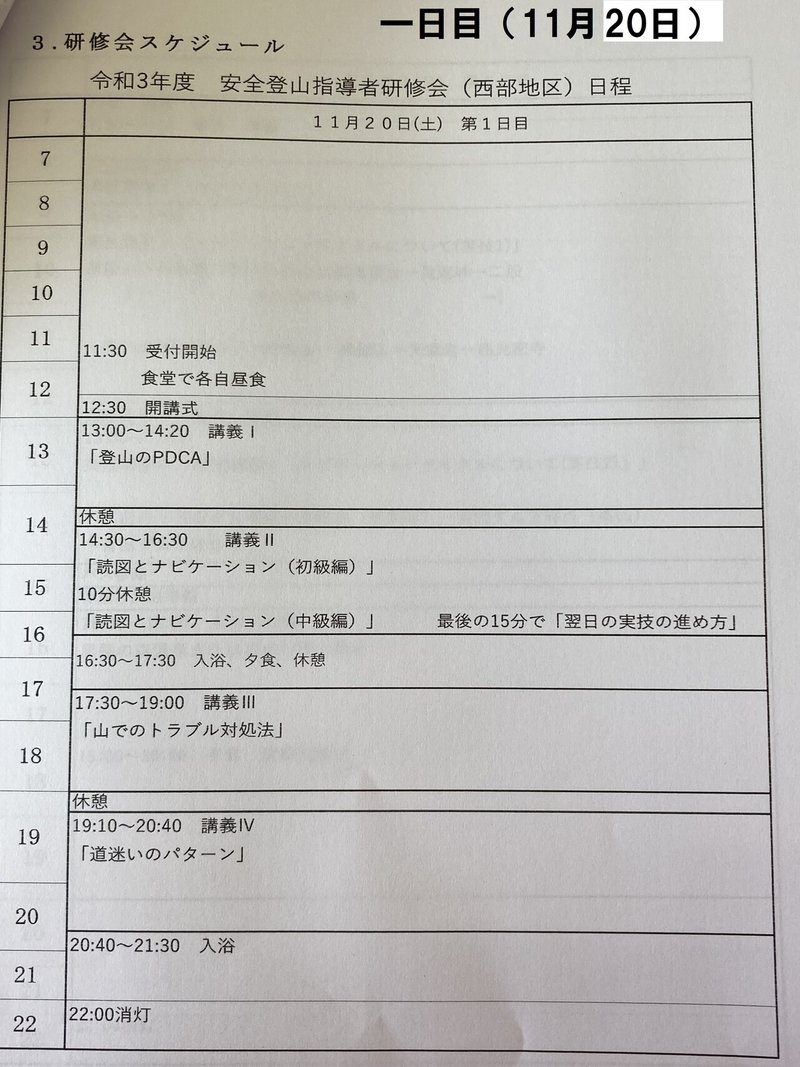

研修内容(一日目)

講義Ⅰ登山のPDCA

講師> 北村憲彦氏 名古屋工業大学教授

国立登山研修所専門調査委員長

愛知県山岳連盟理事長

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(修正)のサイクルを常に回すこと。下山後はすぐに記録を整理し、報告書にまとめ、反省する。次の登山につなげる。指導者として、自立した登山者を育てる。登山客は増やさない。

登山計画はスケジュールではない。いくつものプランを考案すること。(仲間のコメントです。)

講義Ⅱ「読図とナビゲーション(初級編)(中級編)」

講師>河合芳尚氏 国立登山研修所講師

山岳コーチ1 豊川山岳会所属

ナビゲーションインストラクター(日本オリエンテーリング協会公認)

国土地理院の作図者は、「地形図に、小さな特徴物も分かりやすいように表現しておいたよ」と言っている。傾斜転換点、コル、登山道の尾根の中心の右から左へ移動していることなどがわかる。(仲間のコメントです。)

地図を読むのは本当に楽しくなる。登山前の自宅での楽しみ方です。そして山へ。家でのイメージが広がる喜びがあります。

講師河合氏が所属する山岳会のHPは素晴らしく、本講習会の資料は最終日には公開されています。多くの皆さんがご利用することで道迷いが防げ安全登山が実現することを願ってのことです。

講義Ⅲ 「山でのトラブル対処法」登山におけるリスクマネジメントRM〜

講師>北村憲彦氏

道迷いの原因、リスクの洗い出しをする。人的要因(道標確認不足、地図を見ていない、知識不足など)と環境要因(道標の整備・不整備、暗くなる、道が分かりにくいなど)がある。

リスクマネジメントのトレーニングとしてヒヤリハットの活用が有効。リスクアセスメント(リスクの特定・分析・評価)を行い、リスク回避と対応を検討。ダメージをコントロールする。(仲間のコメント)

講義Ⅳ 「道迷いのパターン」

講師>河合芳尚氏

道迷いのパターンは、①出発時間が遅い、②事前の地図チェック不足、③交通機関の最終時間に焦る、④地図の登山道が廃道、⑤登山計画の急な変更、⑥赤テープに誘導される、⑦チームがバラバラになる、⑧小さな要因の積み重ね、⑨迷い道の方がしっかりしている、⑩スマホが使えない(読図技術がない)

道迷いの心理は、「何とかなる」、「冷静さの欠如」、「何も考えていない」など、ポジティブな状態の場合が多く、根拠がない。「道に迷う」、「遭難する」などネガティブ、マイナス思考が遭難を減少させるキーワードかもしれない。

山で大切なことは、1に「体力」、2に「冷静」、3に「技術」。必要な装備を持つことは、冷静さを保つことにつながる。

リーダーに必要なものは、1「体力」、2「知識」、3「決断力」。「引き返す勇気が必要ではなく、引き返す計画を実行することが必要」。困難は克服し、危険は回避する。(仲間のコメント)

13時からの講義は夕食を挟んで20時40分まで4つのテーマで講義が行われました。明日は実技講習が黒髪山系を登山するなかで行われます。

安全登山はみんなの願いです。二日目は後日投稿します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?