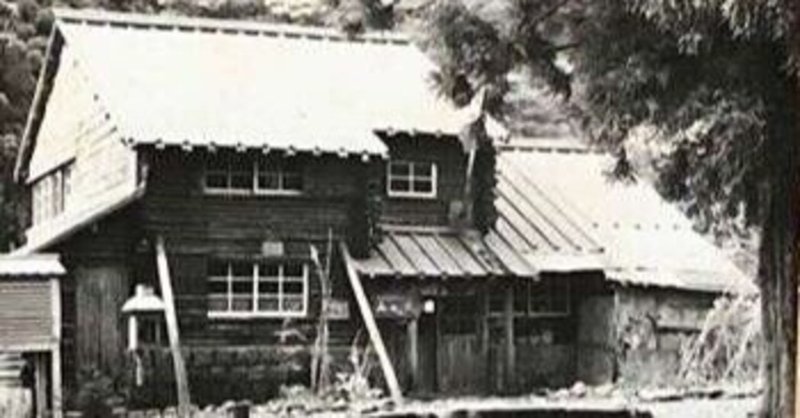

74年前の多良岳行。金泉寺山小屋の初代は昭和27年建設か

二代目M会長(1930∼2020)の投稿記事を紐解くと、今の多良岳金泉寺の山小屋初代目は昭和27年かとタイムスリップ。この記事は昭和50年発行の会報NO1に投稿された「初めての山」である。写真は多良山系の主峰経が岳より多良岳を方面を望んだものだ。

記事には「金泉寺には古いお寺があり、以前は豆腐を作っていたそうだ。そのお寺はその後台風で倒れ、現在は新しい建物になっている。昭和27年に山小屋ができ長崎県山岳連盟に招待されて落成式に参加した。その山小屋も古びてしまい3年前に新しい山小屋が出来上がった。・・・」とある。

初代目は「山の家」と言っていたが良く利用し、解体前「金泉寺山の家さよならパーティー・スケッチ大会」を昭和47年6月開催した。翌48年7月には「山小屋開き」と共に初代Y会長の古希の祝いを開いた。公式ではない山岳会行事ではあるが多くの岳人が参加した。

前置きが長くなったが、二代目M会長の「初めての山」はこうである。

中学5年(今の高校2年)の6月、O先生が今度の日曜山に行かないかと誘われた。一行はY君、N君、O先生の長男、私の弟。今から28年前、昭和22年のことだから食糧の乏しい時代で、一日分の米だけ持って出掛けた。

土曜日の午後、Y君、N君、私と弟4人は、駅に集まったが、O先生の息子が来ない。「君たちは先に行け、自分は息子を待って次の汽車で行くから」と言われた。竹松駅で下車して待っていたが、なかなか二人は現れない。遅くなるとバスがなくなりそうなので先に行くことにした。予定もあまり詳しく聞いていない。

「今夜は本城温泉に泊まって、明日多良岳に登る。」とだけ聞いていた。本城温泉は山の中の一軒宿で電灯線も来ておらず、裏の滝で小さな発電機を廻して電灯を点けているという話で、このことが機会好きの我々にとって楽しい期待となっていた。現在バスは黒木まで入っているが、その当時どこまで乗ったのか記憶はない。

バスを降りて本城温泉と聞いても頭をかしげるばかりだ。「平谷温泉なら佐賀県側にある。そこに行くには岩屋部落を通り山を一つ越えなければならない。」と言う。ともかくそこへ行ってみようと出発した。道がどんなであったかもう忘れてしまったが、やっと峠に着いたのは陽も落ちる頃であった。大村湾の中に太陽が沈みつつあった。あんなに大きな真っ赤な太陽を見たのは初めてであった。

あの情景は今でもはっきり思い出される。それから下り始めたが間もなく暗くなり、足下も判らないようになった。と青白い光が一つ一つと飛び交い人魂かと一瞬ギョッとなったが蛍であった。やがて木々の間に灯火が見えて平谷温泉に辿り着いた。部屋に通されると薄暗い電灯があり、裏の滝で発電機を廻しているとの事で、やはりこれが予定の宿であることが判った。

翌朝目を覚ますと「カッコー、カッコー」と鳴く声がする。これが「カッコー」の鳴き声かと、これまた初めてのことなので大感激する。朝食を済ませて出発しようとしている時に、O先生とその息子がやって来た。昨夜は岩屋部落に泊まったとのことであった。どうやら全員揃って多良岳に向かって出発。途中にはキイチゴがいっぱいで採って食べながら歩いた。金泉寺で一休みして頂上往復。黒木を経由して竹松に下った。

(「前述の記事」後のつづき)O先生は既に亡くなられた。Y君には中学卒業以来20数年振りに会った。私のヒマラヤ行の話が出た頃で、多良岳への道がヒマラヤへ通じていたのかと話し合ったものだ。

この山小屋、九州で数少ない有人の小屋であるが、今年初めには閉鎖の危機にあった。

しかし有志の方が立ち上がり管理運営されています。

74年前にM会長が越えた峠は多分、岩屋越だろう。経が岳からの岩屋越方面の山なみと今の登山口写真です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?