1992年版九州百名山㏌よっちゃん74座目白岩山、75座目祇園山

白岩山、祇園山は、この山行一度のみの登山となっています。

No916向坂山・白岩山・祇園山 平成21年1月2∼4日3名

Noは山行ナンバーで1969年9月23日からの通し番号です。

全体行程

白岩山と祇園山は九州百名山の一つです。白岩山から更に南下すると扇山があり、これも百名山の一つです。一度に計画するには無理あり割愛し実行しました。

2日佐世保18:30⇒御船IC⇒22:00五ヶ瀬スキー場

元旦から降り出した雪は、我々を楽しませるのに十分な雪化粧の山でした。五ヶ瀬スキー場までの車道は、積雪もなく予定より早く到着し、スキー場一番奥の駐車場にテントを張りました。夜は強風で大変でした。

3日向坂山・白岩山・水呑みの頭登山⇒本屋敷(大石林道)⇒大石峠

4日祇園山登山・大石峠⇒通潤山荘(入浴)⇒佐世保

74座目白岩山

山と渓谷社 九州百名山 白岩山冒頭で「白岩山と向坂山(1684㍍)は宮崎県西北部、五ヶ瀬町と椎葉村の境、国道265号線の西側に位置する。九州で唯一の天然雪スキー場である五ヶ瀬ハイランドスキー場の完成が、九州のスキーヤーたちに朗報をもたらしたことはまだ耳に新しい。また、スキー場の完成とともに、車道もかしばる峠まで延長舗装され、駐車場もできた。霧立越山地の南端にある扇山が南の縦走起点になるとすれば、向坂山~白岩山は北側の出発点だ。・・・」と紹介しています。

3日(曇り後晴れ) 駐車場8:35→ごぼう畠→上部スキー場→向坂山10:25→杉峠→白岩山11:20→水呑みの頭→白岩山12:10→杉峠→ごぼう畠→13:10駐車場

一旦車を動かしましたが一般車進入禁止の案内があり、スキー場から歩くことにしました。200円でリフトを利用できると喜びますが、別に2,000円の入場料が必要で予定通り上のゲレンデまで林道を歩きました。

結局は、ごぼう畠までは車で入れるようでした。20分ほど短縮できますが、タイヤチェーンでもたついている人より早く通過しました。

ゲレンデ端を登り山道に入ります。道の両サイドは鹿除けのネットが張ってあり、希少な植生を保全するためとの案内があります。

今年の初雪を楽しみ、わずかな時間で向坂山頂へ。ワカンを持参していますが、使うほどまでの積雪ではありません。

杉峠までは先行者はなく、ここからはごぼう畠からのトレースがついていました。露岩のピークが白岩山でした。

単独行者が昼を摂っています。9月に登った向霧立越の山々が望まれました。国見岳、五勇、烏帽子への山並みがはっきりと確認できました。

地図上の白岩山三角点のピークは水呑みの頭と言われています。Iさんを残して水呑みの頭まで足を延ばしますが、露岩を越えて進みましたが正しいルートではなく3級程度の岩場を下るハメになりました。しばらく下ると左側に正しいルートに合流しました。ネットの扉を開けて先に進みます。

山腹を巻いてなだらかな道を進むと水呑みの頭に到着しました。展望はなく記念写真を撮ったらIさんのもとに引き返しました。

白岩山に戻り杉峠へ。ここからはごぼう畠へまっすぐ下ります。雪で隠れていますが、この道はよく整備されているようです。

次なる祇園山に向け移動します。

75座目祇園山

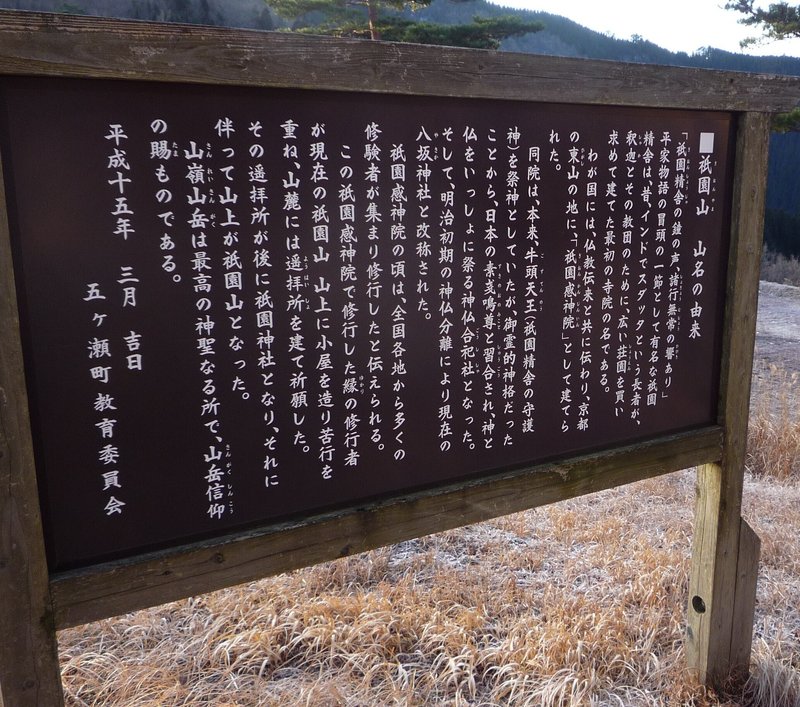

山と渓谷社 九州百名山 祇園山冒頭で「宮崎県西北部の五ヶ瀬町には特色ある山が多い。そのなかで祇園山をクローズアップしたのは、山頂付近から約4億年前の三葉虫やクサリサンゴ、アンモナイトの化石などが発見され、海底から隆起した日本最古の山と発表されたことによる。また、最近、祇園山と南側の揺岳(1336㍍)との間に開通した大石越林道によって、北方町速日峰(868㍍)から延びたスーパー林道(六峰街道)が、鞍岡を経て五ヶ瀬ハイランドスキー場までを結ぶようになり、観光道路としての性格も帯びている。・・・」と紹介しています。

3日スキー場駐車場13:30⇒本屋敷(大石林道)⇒14:30大石峠1,030m(幕営)

4日(晴れ)出発8:10→9:10祇園山9:30→10:10大石峠⇒通潤山荘(入浴)

白岩山登山の次は祇園山です。登山口までの道がよく分からず本屋敷まで戻り狭い道を苦労しながら大石越へ到着しました。

ここには西南役薩軍塹壕跡がありました。官軍と薩摩軍が塹壕で睨み合い、薩摩軍が押し込み馬見原まで進出したと案内されています。NHK大河ドラマ篤姫は終わりましたが、わずか140年ほど前に明治維新の波が押し寄せこの地でも大きな戦があっていたのです。夢では薩摩軍の姿が出て来ました。篤姫の影響でしょう。

祇園山は急登の連続に勝負が早く1時間ほどで山頂に到着しました。

最高の展望台です。阿蘇、九重、由布、祖母、大崩、鬼の目と北から東南にかけて主だった山が全て見えます。大きな地図を持って確認したくなる展望でした。

山頂を離れるのが惜しいほど、心を残して後にしました。

拝読いただきありがとうございます。

次回は北九州市の山々76座目足立山、77座目戸上山、78座目風師山を投稿予定です。

また開いていただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?