ドカベン殿馬に甲州弁でモノ申す! #方言note

明訓高校セカンド殿馬っちゅえば「づら」っちゅう言葉遣いで有名だ①けんども、あの「づら」はどっから持ってきた「づら」ずらか?

少なくとも甲州弁の「ずら」じゃあないじゃんね。

「ずら」を使う地域っちゅうと、他にどこが②あるずらか。長野や静岡あたりけ?

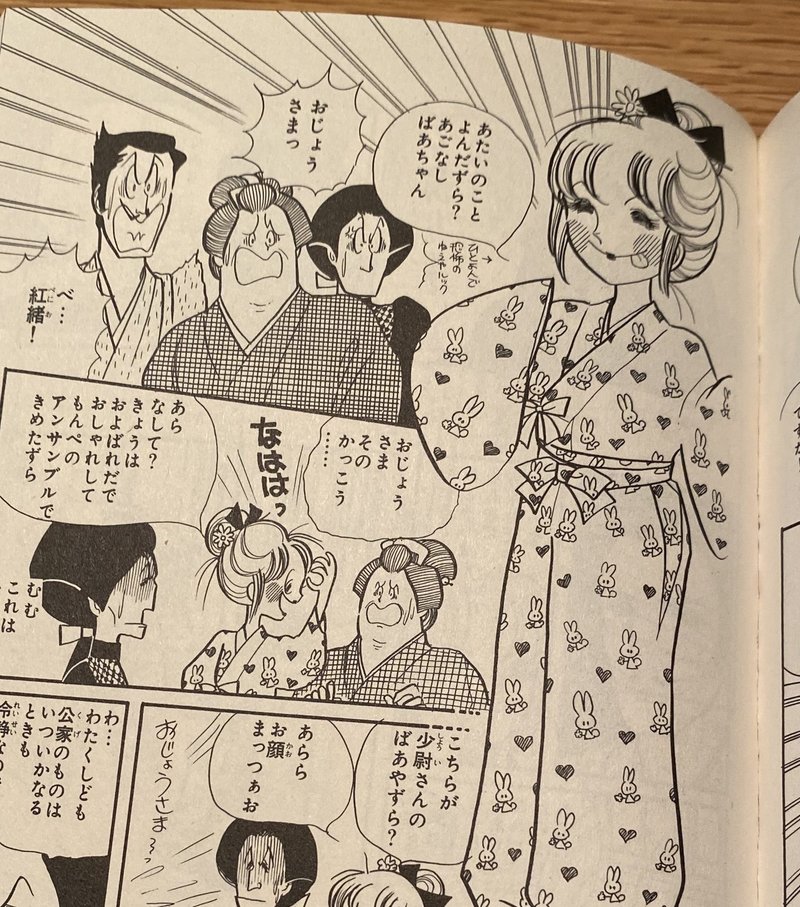

「ハイカラさんが通る」の紅緒さんも少尉んちに乗り込んでって縁談を壊すために「ずら」を使ってたけんど、あれもやっぱり③ちごうじゃんね。

殿馬も紅緒さんも「ずら」を④つこう時には⑤みいしみて使って⑥もれぇてぇじゃん。⑦めたいい加減な使い方ぁ⑧しちょしね。全国に間違った「ずら」が⑨広まっちもうじゃんけ。甲州弁の「ずら」は、やたら語尾に付けりゃあいいっちゅうもんじゃないだよ。「ずら」は「でしょ?」って確認する時や「~だろう」って推測する時だけ使う言葉だよ。⑩知らんかっつら?

いいけ?例文を挙げるよ?「へえ宿題やったずら?」とか「あのぼこぁ遊びぃ行ったよ。宿題は終わっとうずら」っちゅうようにつこうだよ。

意味は分かるけ?「もう宿題やったんでしょ?(確認)」とか「あの子は遊びに行ったよ。宿題は終わったのだろう(推測)」っちゅうこんだよ?

「もう終わったの?」と質問するときは「へえ終わっただけ?」だよ。

「へえ」や「ずら」や疑問の「〜だけ?」を実際しゃべる時には「花」みたいに語尾を⑪上げちょし。「春」みたいに下げるだよ。面と向かって「終わったずら?」って聞くときだって、「花?」っちゅうようには発音⑫しんだよ。「はぁ?」ってキレ気味に言うのと同じイントネーションで「らぁ」って伸ばし気味に、「ず」から一回下げといて、ちっと語尾を上げるように発音するだよ。

かわいく語尾を上げたり⑬しなんで、語尾を下げ気味にすることが多いから、甲州弁は愛想がなくて喧嘩してぇるように聞こえるだよね。

ほう言えば「ハイカラさんが通る」なんて、ずいぶん長いこと本棚の上の方に⑭けけっぱなしにしといた⑮だけん、この記事を⑯書くに久しぶりに⑰引っ張り出しとうじゃん。⑱ぶちゃあら/なん/どいて良かったよう。甲州弁のためとは言え探すのが⑲ごっちょうでごいした。

この甲州弁ちゅえば山梨、山梨っちゅえば桃ずら?みんなに山梨の硬い桃を食べてもらいたいよぅ。硬いかどうか確かめる時に⑳ひちぐといいだけんど、㉑そりょうやると桃が㉒おええちもうから㉓よせし。

マスク必要だけんど、夏が来るから富士山見たり、桃やブドウを㉔食べたりしい、㉕はんで山梨ぃ㉖えべし。

山梨の夏は㉗ええかん暑いだから、熱中症対策は万全にして㉘こおし?

ほれで、「ずら」でも使ってみちゃあどうで?㉙間違っとっていいさよう。きっとみんなが㉚おせぇてくれるら。待ってるよ。

①けれども ②あるだろうか ③ちがう ④使う ⑤きちんと ⑥もらいたい ⑦あんまり ⑧しないでよね ⑨広まっちまう ⑩知らなかったでしょ?(確信)⑪上げるな ⑫しない ⑬しないで ⑭乗せっぱなし ⑮だけど ⑯書くのに ⑰引っ張り出したのだった ⑱捨て/ないで/おいて ⑲面倒でございました ⑳ちょっと強めにつまむ ㉑それを ㉒傷んじまう ㉓やめな ㉔食べたりしに ㉕せっせと、一生懸命、早く ㉖来い。「~し」を語尾に付けて「おいで」とソフトになる。㉗相当 ㉘来なよ? ㉙間違ったって ㉚教えてくれるだろう(確信)

補足:「~ちょ」は「~するな」禁止。「し」という接尾語が付くと柔らかい言い回し。「しちまう」は「しちもう」、「使う」は「つこう」、「けれど」は「けんど」のように音便がたくさんある。「ずら+か」で「~だろうか」の疑問形。

「はんで/めためた/ごっちょで/ごいす」は四大甲州弁を表す言い回し。

「えべ」は「来い・行け」という意味で、命令形しかない。「えぶ」という終止形はないのだ。なえ(なぜ)?

これはこの企画 ↓ に参加するために書いた記事だ。

当方高度成長期、山梨県峡東地域生まれ、明治20年前後生まれの曾祖父母、明治40年頃生まれた祖母に囲まれて育つ。そんな年寄りが使っていて、今はほとんど使われなくなった「古語」の甲州弁を意識して使ってみた。もう分かる方は少ないだろう。えべ、はんで、めた、けける・・・

数年前90を過ぎた大叔母を山梨の施設に見舞った時に、あるおじいさんが介護の方に、薬のタイプを「ひちぎ出す」やつだ、と何回も言っていたのだけれど、その担当の方は意味が全く分からなくて双方お気の毒だった。周りの方も誰も分からなかったようで結局おじいさんの言いたいことは伝わらなかった。

あの時、遠くから聞こえてきた会話だったので声をかけなかったのだけれど、今でもちょっと後悔している。私は「ひちぐ」の意味を知っていたのだから。

「ひちぐ」とは、指で「つまむ」よりはちょっと強く、きゅっ、もしくはぎゅっと押す感じの動作を表す。つまりおじいさんはチューブタイプの薬のことを言っていたのだ。

今説明してみたが、「ひちぐ」は「ひちぐ」であり、標準語だとやはりその微妙なニュアンスを表現しきれない。そしてチューブをひちぐと、チューブは「すびる」。しぼむのだ。雨が続くと気持ちもすびたりする。

この記事を書いてみて分かったのだけれど、日本語には話し言葉と書き言葉があり、方言は圧倒的に話し言葉寄りなので、文字として形に残しにくい。

語尾や言い回しは残っても、古い動詞などはどんどん消えていってしまう。

施設での経験が心に引っかかっていたので、古い言葉が少しでも残せるありがたい機会を頂いたと思い、企画に応募してみた。

他にも甲州弁の記事を書いた方がいらっしゃって、楽しく読ませていただいた\(^o^)/

ふむふむさんの記事にも載っていたが、私も楽しく読んでいるこの本 ↓

ごっちょ川つっぺえ太大先生の著書だ。「ごっちょ」も「つっぺえる」も甲州弁。

猫野サラさん、楽しい企画をありがとうございます!

ヘッダー画像にはソエジマケイタさんの作品を使わせていただきました。

お読みいただきありがとうございます。楽しんでいただけたなら嬉しいです😆サポート、本と猫に使えたらいいなぁ、と思っています。もしよければよろしくお願いします❗️