運動する観測者のための速度合成

それでは、マイケルソン・モーリーの実験から振り返って、観測者が運動する場合の速度合成やります。

まずは、特殊相対論とマイケルソン・モーリーの実験(MM実験)の関係だが、

問題なのは観測者の運動=公転運動なのだから、その影響を説明してないのなら、観測者の運動に関係ない光速度不変の原理は、マクスウェル方程式+絶対静止座標系から言える結論「真空中の光速は一定である。」を観測者と同じ慣性系(局所)にしただけである。

結局、電磁気学の自由空間も、ニュートン力学もガリレイ変換も、絶対静止座標系には縛られない。

実際には変化する光速を、光速度に縛られてる感が否めない。これは丁度、ラグランジアンに可能性を制限された様だ。

地球で公転してない物があれば、持ってこい!という話だ。

観測者が運動する場合の速度合成

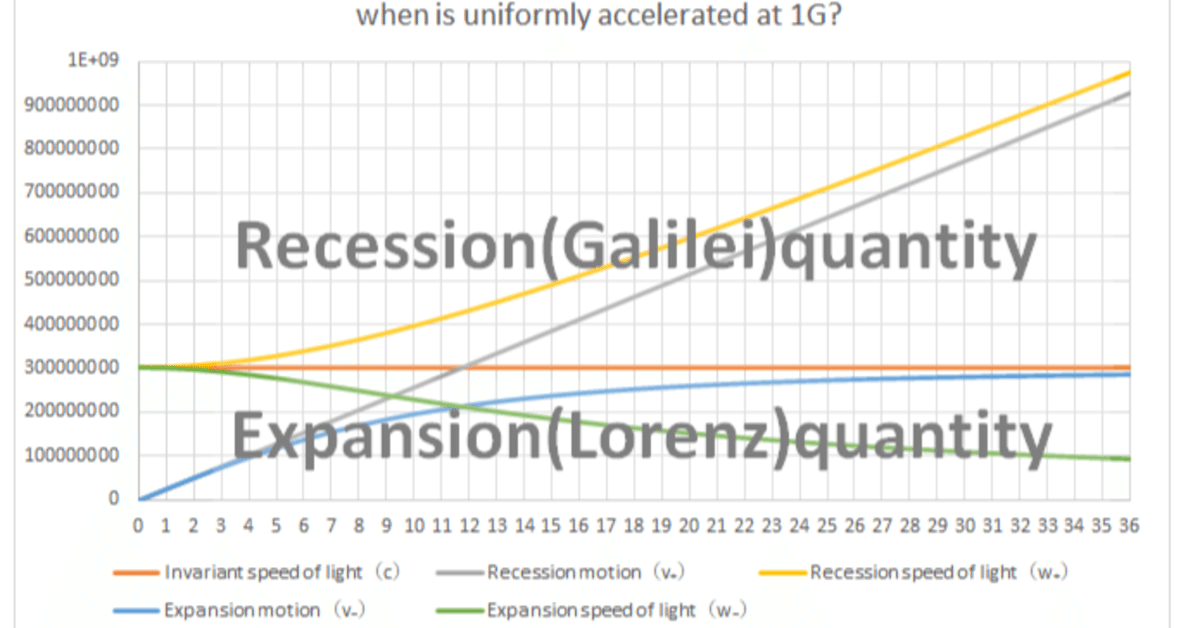

以下は、②の観測者から見て①③のスピードで離れて行ってる、①から見た時の速度合成です。

(a)~(d)は②から見て、相対速度が光速度を超えてないパターン、(e)(f)は超えてるケース、(g)は膨張宇宙の後退速度のように単独で超光速度なパターンです。

観測者からみて真空中の光速が一定というのは、光速度が観測者の時間だから、その観測者が空間方向に運動している場合は、時間軸に光速度を持ってきて、直交で波動速度を決めないといけない。 当然その波動速度は超光速度になる。

相対論では、この波動速度が一定で光速度不変として、それに合わせて変換している。しかし光速が観測者の運動によって変化している場合、超光速度になるため実際の光速と一致しない。

第一、1次元の時間が遅れているのに、3次元の内、進行方向にしかローレンツ収縮できないような座標変換は現実離れしてる。

一方、重力は特殊相対性理論の範囲で4元ベクトル化しようとしてもローレンツ変換に対して不変にならないためうまくいかない[32]。重力を扱うには一般相対性理論が必要となる。

それで問題なければいいが、未解決問題がそれによって蓄積して、それに合うようにアドホック仮説していっても、行き詰るし物理離れが加速するだけだ。

次は、水星の近日点移動誤差を題材に光速が変化する場合の等価原理をやります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?