逢半身 2

私服勤務は許可されているけれどしばらくは制服を着ていた方がいいだろうと主任司書に言われて、勤務の初日は本館のいつもの更衣室で着替えた。私服と鞄をもって更衣室を出ると館長が彼女を待っていた。館長は彼女に研究棟の職員証を渡すと本館の職員証を受け取った。

職員証を機械錠に翳して本館と研究棟を繋ぐ渡り廊下に出ると、館長は足を止め、彼女に話し出した。

「これから特務司書と筆頭術者に引き合わせる。……ああ、研究棟の研究職員は皆術者と呼ばれている。彼等は原則名前では呼び合わない。ニックネームのようなものは各自持っているから仲良くなったら教えてもらうといい。それ以外の職員は名前を呼び合うことが出来る。君も聞き覚えのある名前があるかとは思うが……。まあ、こちらも任務遂行のためのコードネームのようなものだと思っていてくれ。そして君は今から彼等には輔筆と呼ばれる。職員証にも輔筆としかかかれていないが、研究棟の習いだと思ってくれ。そして今言える一番大事なことだが、研究棟の職員に君の本名は教えてはいけない」

最後の言葉を館長は彼女に言い含めるように言った。彼女は暫く考える。

「忌み名、ですか」

館長は深く頷いた。

「そう思っていてくれればいい」

ついてきなさい、といって館長は渡り廊下を進んでいった。

渡り廊下に出た時と同じく、機械錠に職員証を翳すとかちりと開錠する音がした。館長に続いて中に入った彼女の眼に最初に移ったのは繊細な硝子細工が施された天井灯だった。等間隔に並ぶそれを見守るように細かく彫琢された廻り縁が先導している。クリーム色の漆喰壁の見切りから下は重厚なこげ茶の腰壁になっている。足元の巾木にも彫琢が入っていることを確認した彼女の視界の外から足元に何かが飛び込んできた。

「わぁっ」

きゃあと悲鳴を上げた彼女が足元を見ると子供が彼女を見上げていた。青い目に銀に近い金髪で背中に狐のぬいぐるみを背負っている。彼女の驚いた顔を見るとにっこりと笑った。

「ふふっ、だーいせいこーう。ぼくは新美南吉。こっちは小狐のごんだよ」

彼女の悲鳴を聞きつけたのか奥の部屋から何人かの職員が出てきた。その中の一人が進み出ると、子供に向かって言った。

「おや、南吉君、早速ですか。ワタクシ、先を越されてしまったようですね」

子供に声を掛けた職員は白のスリーピースと白のシルクハットを着こなしその上からダーツの二つ入ったマントを羽織っていた。が、シャツの薄い青とネクタイの濃い青がその色味のままマントの裏地に市松模様で入っていて全体に青いという印象が強かった。それでは、と口を開きかけた職員に館長は手を挙げて制する。

「江戸川、それに新美も。後にしてくれ、輔筆への説明を先にしたい」

おい乱歩、と後からやってきた鮮やかな翠のショートジャケットを着た職員-彼は閲覧室でよく見かけた-が青色の職員の腕を掴まえて道を開ける。よく見ると彼は左右の腕に腕時計を嵌めていた。

おっかなびっくり後ろをついて歩く彼女に館長が言った。

「いきなり驚かして悪いな。だがみんな歓迎しているんだ。それだけは安心してくれ」

やれやれ、といった館長の表情に彼女は少し不安を覚えた。

二階奥の司書室には特務司書と筆頭術者がいた。

※※※ ※※※ ※※※

着任の挨拶もそこそこに、特務司書は「センショ」に向かうといって館長と一緒に司書室を出て行った。それでは館内を案内しましょう、と言われて彼女は筆頭術者の後の従った。司書室に錠を掛けると筆頭術者はでは四階からといって、彼女をエレベーターへと誘う。エレベーターはするりと動き小さく揺れて四階に到着した。四階の廊下も一階と同じ繊細な硝子細工の天井灯と彫琢が施された廻り縁と巾木、クリーム色の漆喰壁に重厚なこげ茶の腰壁という設えであったが、木製の扉が並んでいた。

「ここは我々術者の私室です。幾人かは隣の先生方の宿舎で暮らしていますが。貴方もこれからここで暮らしていただきます」

「先生方、ですか。一階でお会いした……」

彼女の疑問に筆頭術者は微笑んで答える。

「ええ。我々術者以外で研究棟の業務に携わる方々です」

かたん、と扉が開いて職員が一人廊下に出てきた。施錠し振り向いた職員が筆頭術者と彼女を見た。その女性職員は二人に微笑んで話しかける。

「おはようございます。筆頭……と、お話のあった方ですね。これからよろしくお願いします」

では、と軽く一礼すると女性職員はとんとんと階段を下りて行った。

「彼女は三階の術者です。実年齢も貴方と同じぐらいでしょう」

そういうと筆頭術者は並んだ扉の奥まったひとつまで彼女を連れて行った。鍵を開け扉を開いて彼女を手招きする。

「こちらが貴方の部屋になります」

言われた彼女は部屋を覗き込む。十畳ほどの部屋には寝台と机に椅子が置いてあった。トイレとシャワールームにミニキッチンも備わっている。今の彼女が済んでいる部屋よりも広い。

「四階の奥は女性専用の風呂場になっています。こちらは二十四時間使えますよ」

部屋を出た筆頭術者が指し示す先には<女性専用>という札が掛けられていた。

では三階に降りましょう、といい部屋を施錠するとまた筆頭術者は彼女を先導する。さきほど女性職員が降りて行った階段を下りたところで、彼女は明るさに目を瞬かせた。

漆喰壁と廻り縁と巾木は変わりないが、腰壁が無く片側が全て窓になっている。左側の奥には四階で見た木製の扉が一枚あるだけだったが、右側には学校の教室の様な三つの部屋に仕切られている。部屋の中には内扉があってそれぞれの部屋を行き来できるようになっていた。その中で合計で十五、六人ほどの男女が机や何かの器具や機械に向かっている。覗き込んだ筆頭術者を見つけたひとりが、ぱんと手を打ち鳴らして皆の注意を引いた。

「おはようございます、筆頭。其方の方はお話のあった輔筆ですね」

手を打った男性職員が全員を代表して挨拶をする。それに、筆頭術者がはい、宜しくお願いしますね、とだけ答え彼女を振り向く。名前を名乗らずに着任の挨拶をするのかと彼女は身構えたが、筆頭術者は行きましょう、とだけ彼女に言って部屋を出た。

「ここは先生方の任務を補佐するための研究や実験を行っています。一度始めると手を止めることは憚れるので、匆々に退散いたしました。常に誰かが居て研究や実験をしています」

筆頭術者は腕時計を見て時刻を確認した。少し考えると彼女に、先に一階を案内しましょうと言って歩き出した。

「ここの就業時間は本館の事務室と同じですが、三階の術者達はそれと関係なく実験や研究を進めていきます。そのため今からご案内する一階は二十四時間いつでも使えるように整えられています」

二階から一階へ降りる途中で、筆頭術者と彼女と入れ違いに階段を上がってくる人影があった。先ほどのショートジャケットの職員を先頭に少年が一人と男性が二人。少年はベレー帽をかぶり赤のマフラーをしている。マフラーの下のネクタイは幾何学模様で、白のジャケットの左胸にはタツノオトシゴのような意匠がデザインされている。後ろの男性二人は、双子と言っていいようなデザインの衣服を纏っている。一人は白に近い飴色の髪を引き立たせる黒い着物に茶の羽織を着て彼女をじっと凝視する。もう一人は濃い紫の髪色でこちらも黒い着物だが羽織は白。着崩して下に履いているスパッツが見えている。双子かと彼女が思ったのはこちらを見つめる目がどちらも黄色に近い褐色で纏うストールが同じ幾何学模様の色違いだったからだ。よく見ると顔立ちはずいぶん違う。

ショートジャケットの職員が筆頭術者と彼女に向かっておう、と右手を上げると、筆頭術者は彼等に道を譲るために立ち止まった。

「館内を案内しておりまして」

ショートジャケットの職員が口を開く前に筆頭術者が話し出す。

「そうか、これからよろしくな。さっきは済まなかったあいつ等はいつもあんな調子だから気にしないでくれ」

そういって彼女の頭に手を伸ばしかけた職員に後ろから声が掛かる。

「菊池さん」

「菊池先生」

「菊池さん」

咎めるような三人の声に菊池と呼ばれた職員は苦笑いをし筆頭術者に告げる。

「これから川端の『雪国』の浄化だ。危険は少ないと思うが準備はしていてくれ」

心得ております、と筆頭術者が頭を下げると四人は二階に上がっていった。彼女の耳に、菊池さん、不用意に女性に触れてはいけませんよ、と言う少年の声と彼女は我々とは存在が異なります、という男性の声が届いた。彼女の不安が少し大きくなった。危険は少ないと言っていたが、そういう類の任務なのかと、彼女の不安はそちらでも大きくなる。

筆頭、と呼び掛けた彼女に前を行く男はゆっくりと振り返った。

「あの…………。先ほど『危険は少ない』とおっしゃってましたが、そのようなところに少年を、子供を向かわせるのですか」

筆頭術者の様子に、段取りを狂わせたかと内心冷やりとしたが、少し考えた筆頭術者は穏やかに答えた。

「少年……。ああ、堀先生ですね。大丈夫ですよ、堀先生もここの職員です。そうですね、先生方は少年や子供の見た目でも充分任務をこなされますよ。危険な任務ということはご承知済みです」

これから追々お分かりになりますよ、と続けると何事もなく歩き始めた。

筆頭、と呼び掛けてよいのだと彼女は思い、少し安心した。

一階に降りると玄関脇に彼女を導き筆頭術者は足を止めた。

「輔筆、煙草の煙はお嫌いですが」

「いえ、私は吸いませんが特には」

輔筆、と呼び掛けられどきりとした彼女に安心したように筆頭術者は続ける。

「先生方は殆ど皆様煙草を嗜まれます。お喫みにならない方はかぞえるぐらいで……。一応、喫煙スペースを設けています。こちらの階段下と建物の反対側、男性専用の風呂場の向こう側にも階段があるのですがそちらの下と」

といって降りてきた階段の下のデッドスペースを指さす。飴色の扉の向こうにソファと脚の長い灰皿らしきものが見えた。

「これからご案内する食堂は禁煙ですが、談話室と遊戯室では喫煙可能にしています。先生方の楽しみのひとつなので……。換気には注意していますが煙が堪っている時もあります。申し訳ない」

そういうと筆頭術者は彼女に頭を下げる。彼女は本館の喫煙室を思い出した。立ち込める煙にぞっとしたことも。いくらなんでもそういうことはないだろうと彼女は軽く考えた。

廊下を挟んで本館側が遊戯室になっていた。

「ここでダンスを踊られる先生もいらっしゃるので研究棟で一番広い部屋になりますね」

筆頭術者が二か所ある両開きドアの手前側を開けようとすると、中から人影が飛び出して急いで扉を閉める。見ると先ほどの狐のぬいぐるみを背負った子供だった。

「だめだめ。筆頭さん、ダメだよ。今ここは秘密のお部屋なの」

筆頭術者と彼女を入れまいとして子供は外開き扉の前で大の字になった。

「困りましたね、それでは館内の案内が……」

言いかけた筆頭術者の腰を掴むと子供は無理やり後ろをむかせ向こうに押しやる。向こうに行ってて、という子供は彼女に向かって右手を振るとえへへと笑った。

仕方ありませんね、と呟く筆頭術者はその向かい側にある食堂に彼女を案内した。職員専用のということで本館の職員専用食堂を想像していた彼女は度肝を抜かれた。

内開きの扉を開け放した向こう側は本館の利用者用の食堂に負けず劣らない、いやこちらの方が遥かに瀟洒な空間だった。

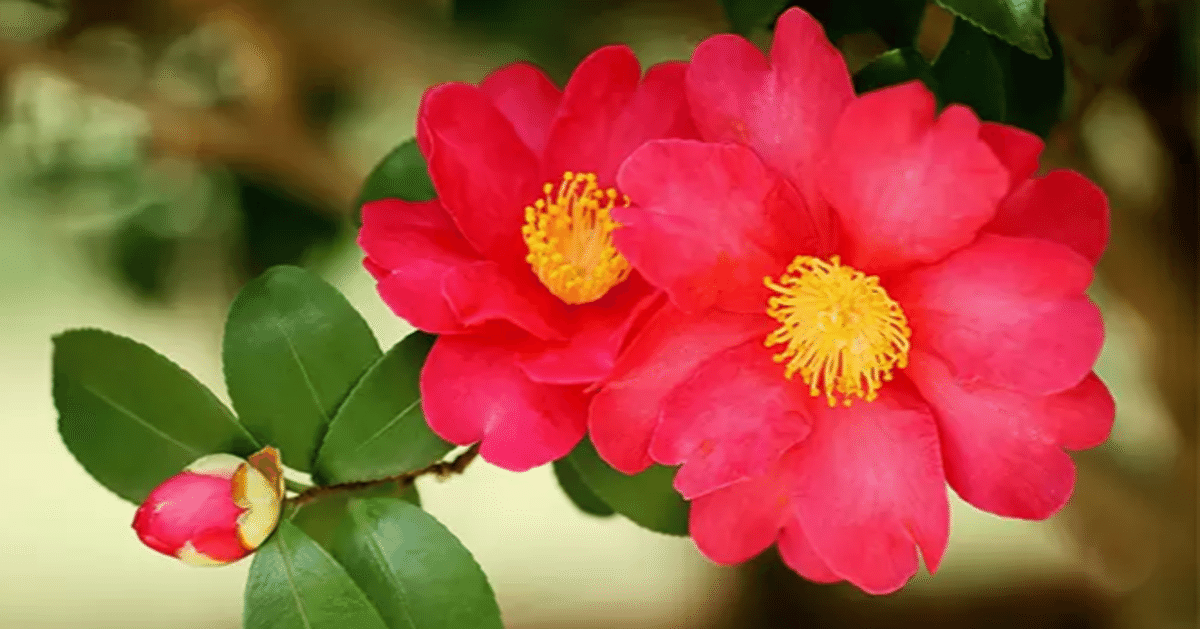

花-薔薇だろうか-の描かれた陶板画が落ち着いた麦藁色の壁に掛けられている。廻り縁と見切りと天井と腰板が同じ色-廊下と同じこげ茶色-に設えてあり、それだけで統一感と落ち着きを感じる。壁には見切りが大きくアーチを描きその下は外開きの長方形の窓が白いレースのカーテンを従えて三つ並ぶ。窓の外には宿舎-筆頭術者が先生方のと言った-が見える。職員の誰かが丹精しているのか宿舎の傍には菊の大輪が咲いていた。木材を格子に組んだ天井からはステンドグラスの灯が下がり、夜には飴色に磨かれたテーブルを照らすのだろう。並べられたランチョンマットの前には鈍い草色の座面の木製の椅子が座る者を待つ。それらを清掃が行き届いた床が静かに支えている。いるだけで食事をするのが楽しみになる空間だった。ぼん、と奥の柱時計を一つ鳴った。

唖然とする彼女に微笑みかけながら、こちらが談話室です、と彼女に移動を促す。仕切り壁をアーチ状にくりぬいてこちらも同じこげ茶色のドア枠が綺麗に嵌め込まれている。潜った先にあったのは、食堂とは趣の違う落ち着いた空間-豪華なサロンを思わせる-だった。

食堂と同様に綺麗に磨き上げられた木の床の上にローテーブルを挟んだソファセットが並ぶ。ソファセット分のスペースが足りない部屋の隅や壁際にはティテーブルと椅子が二脚セットされ、ソファの座面も椅子の座面も同じ淡い枯草色の織物-こちらも薔薇のような花が織り込んである-で誂えてある。ローテーブルそれぞれには小さな薔薇のコサージュを活けた花瓶があり、部屋の華やぎを添えている。奥には白い皿を飾るように置いてある食器棚-引き出しはシルバーを納めるのだろうか-と収納棚、食器棚を挟むように大きな柱時計が並んでいる。窓は全て嵌め殺しで柔らかい茶色の木枠が大きな格子状に走っている。窓と天井の境には上飾りがひらめいてオリーブグリーンのカーテンが床まで降りている。食堂と同じデザインの天井は窓枠と同じ色の木材が使われ、光源四つを一組とするシャンデリアが下がっている。窓側の隅には常夜燈にするのだろうか白いシェードのすっきりとしたランプが丸テーブルにちょこんと乗って窓の外を眺めている。

「厨房と食堂、談話室には専用の術者が担当します。我々の使命、いや業務の関係上、風呂場もですがここも二十四時間運営されます。真夜中でも食事がとれますよ」

食堂と談話室の内装がこれなら、先ほど狐の子供に立ち入り禁止にされた遊戯室はどうなんだろうと、彼女は怖じ気づき、怖じ気づいた彼女は食堂にも談話室にも何人かの職員がいたことに気づかなかった。

廊下に出て大きく息を吐いた彼女を見て、筆頭術者が柔らかく言った。

「二階の案内が終わったら、お昼休憩にしましょう」

そう言うとまた彼女の前に立って歩き出した。

「輔筆には二階で文書に関する業務をお任せします。それと三階の文書庫の整理と管理もですが、こちらは二階での業務に慣れてからで構いません」

二階に上がった彼女に筆頭術者は言った。

「ただ、二階には輔筆には入室できない設備があるのです。それがこの潜書室と呼ばれている三つの部屋です」

筆頭術者の指先には<潜書室3>の表札があった。

「二階のこちら側には奥から潜書準備室、潜書室1、潜書室2、潜書室3とありますが、潜書室には先生方と特務司書を含む我々術者しか入室できません。権限云々の問題ではないことは理解してください。理由はあるのですが………………。今はその理由を訊かないでください」

これまで淀みなく説明してきた筆頭術者が初めて口ごもった。ちらりと筆頭術者の表情に苦渋のようなものが走ったがすぐに消えた。

「こちら側は、医務室と補修室です」

何事もなかったように筆頭術者は振り返り指をさす。

「先生方の任務は危険がないとは言い切れません。時には傷ついてお戻りになる事がある。そのために補修室があります。もうひとつ先生方はある事情で外部の医療機関を受診できません。日頃の生活で体調を崩された場合の為に医務室があります。

そういうと筆頭術者はスライド扉の脇にある呼び出しベルを押す。音もなくスライド扉が開き中から軍服のような白い服を着、肩に白衣を羽織った壮年の職員が出てきた。

「森先生、こちらは輔筆。館内の案内をしております」

森と呼ばれた職員は頷くと彼女に向かって言った。

「話のあった御仁だな。俺は森林太郎、医務室の管理を任されている」

森林太郎、と聞いておやと彼女は首をひねる。森林太郎というのは森鴎外の本名ではなかったか、そういえば菊池というのは……。考え込みかけた彼女に耳に筆頭術者の声が届く。

「案内を兼ねて医務室から補修室を通って司書室に戻りたいと思っています。よろしいでしょうか」

「今は患者もいないので大丈夫だ。斎藤君もいる」

お邪魔します、と筆頭術者が告げると森は入り口を開け筆頭術者と彼女を通した。

大きな窓から採光を取った医務室は彼女の予想通り消毒液の匂いがした。その中に微かに覚えのある違う匂いも混じっている。明るいベージュの壁を木の柱が分かち、壁と柱がが柱の色と同じ深い海老茶色の平坦な天井を支えている。塵一つない木の床の上にはスチール製の医療用寝台が並び、目隠しのカーテンが備え付けてある。患者のいない今はそれぞれが開かれカーテンレールの端に集められていた。診察用の机と椅子、薬瓶の並ぶ戸棚とカルテを納めているのか引き出し式の書類棚に並んで後から作られたのだろうか外開きの扉がついた小部屋が設えてあった。そこから見覚えのある職員が出てきた。以前彼女が本館の閲覧室で見かけた職員がそこにいた。

「斎藤君、こちらは特務司書の輔筆だ」

森に紹介され彼女は身をすくませる。斎藤とよばれた職員の眼鏡越しの眼光が以前のイメージよりも鋭いのだ。挨拶をするべきか逡巡する彼女を促すように筆頭術者が口を開いた。

「異動の事務手続きが残っておりますのでこれで……」

さあ、と彼女を促すと、医務室の奥のスライド式の内扉を開け彼女を手招いた。彼女は二人の職員に軽く一礼をするとそそくさと筆頭術者の後に続いた。

補修室だと紹介された空間は、医務室と正反対に薄暗い部屋だった。

「ここは照明を落としてわざと暗くしてあります」

足元に気を付けて、と声を掛けた筆頭術者に続いて中に入った彼女は一瞬ま黒いインキに包まれたような錯覚に落ちた。瞬きを繰り返すうちに慣れてきた視界には黒い小瓶がぎっしりと並べられた大きな硝子棚とキラキラ光る石を溜め込んだガラス瓶が並ぶ少し小さな硝子棚が移った。所々に丸机が置かれている。

「硝子棚の中のものを使って傷ついた先生方を癒すのですが、ここには専任の術者達がおります」

かさりと音がして闇の中から幾人かの人影が現れた。予期していなかった彼女は身体を引いて驚いたが、悲鳴は上げなかった。

「業務遂行で輔筆は彼等と一番多くかかわるかと思います。よろしくおねがいします」

筆頭術者の声に合わせて人影が彼女に一礼する。

「午前の報告があると思いますが本日は夕刻に纏めてうかがいます。仕事に戻ってください」

筆頭術者の言葉にうなずくと人影はそれぞれ薄闇に溶けた。こちらです、という促す声を頼りに彼女は慎重に前に進む。ちらりとみた机は石造りで彼女は大理石に見えた。スライド扉の前で筆頭術者は彼女を待っていた。こちらは医務室や先ほど通った内扉より小ぶりで人ひとり分の幅しかない。

「廊下側にも補修室の扉はあるのですがこちらはあまり使われません。先生方に何かあれば、まず医務室に運ばれてその次に補修室です」

そう言うと筆頭術者はスライド扉を開けた。初めに迎え入れられた司書室に彼女は帰ってきた。中は無人だった。筆頭術者が廊下側の内開き扉を開錠した。彼女は自分の荷物が置いてあるソファに座るとほっとした。

さて昼食はどうしましょうと筆頭術者が思案しかかった時、どんどんと廊下側の扉を叩く音と若い女の声がした。

「申し訳ありません、どなたか、扉を開けていただけますか」

筆頭術者が扉を開けると四階で会った術者がいた。右手は大きな手提げ盆を持ち、左手はポットを抱えている。

「お疲れ様です、筆頭。筆頭補の指示で輔筆の昼食をお持ちしました」

歯切れのよい口調で話しながら術者は司書室に入ってくる。

「お一人で心細いかもしれないので、付き添っていろともいわれました。特務司書には司書室を使う許可は貰ってます。なので、お付き合いしてくださいね」

術者は満面の笑みを彼女に向けた。雰囲気に気圧され彼女は頷いた。

※※※ ※※※ ※※※

休憩ついでに特務司書と午後のスケジュールの相談をしてきます、といって筆頭術者は司書室を出て行った。

筆頭術者が出て行くと、彼女はソファに凭れかかった。自分でも思う以上に緊張していたのを始めて自覚した。

「お疲れさまです。珈琲は余分に貰って来たから、一杯目は飲み干しても大丈夫ですよ」

そう言うと術者は彼女に珈琲碗を差し出す。覚醒を促す苦みが湯気に乗って彼女の鼻をくすぐる。彼女が碗に口をつけるのを見て、術者は手提げ盆から布を被った皿を二つ取り出した。布を取るとミックスサンドが現れる。

「空腹を感じてないかもしれないけど、一口だけでも食べてみてください」

片方の皿を彼女の前に置いて術者は微笑む。その言葉に促されて、彼女は目の前の皿からサンドイッチを一切れ取った。食べやすいように切り分けられた一片は男性なら一口で食べきれそうな大きさだった。

おずおずと彼女はそれを齧る。バターに混ぜ込まれたマスタードがぴりっと舌をさす。その刺激で口の中に唾液が広がってくる。咀嚼すると具材のハムとマヨネーズで合えたゆで卵とレタスの香りが交じり合って鼻腔を上ってくる。飲み込んで初めてぐうと彼女の腹が鳴った。腹の音に答えるようにもう一口齧ると今度は具材の香りが口腔に広がる。ごくりと音がするかのように飲み込んだ彼女は次の一切れに手を伸ばした。

それを見た術者は嬉しそうに微笑むと自分の皿のサンドイッチを手に取った。

気がつくと彼女はサンドイッチを食べ終わっていた。部屋の奥からさあという水音とカチャカチャというなにかが触れ合う音がする。彼女が近づくと術者がサンドイッチの皿を洗い終わるところだった。

あの……と声を掛ける彼女に術者が言った。

「休憩していただいて大丈夫ですよ。一日目なんだし、設備の説明をされて頭が一杯でしょ」

回り込むとそこは簡易キッチンでシンク脇には電気ポットがあった。シンクの向こうに同じ高さの戸棚と冷蔵庫が並んでいる。反対側にはマルチコピー機とファックスが備えられてある。

「飲み物の類はここで淹れられるの。冷凍庫がないのが残念だけど」

洗い終わった皿を掛けてあった布で吹いて手提げ盆に仕舞うと彼女にそれを持ってソファに戻るように促す。彼女がソファに座ると術者は日本茶を淹れて戻ってきた。

「あの……ありがとうございました。一人だったら、多分食べてなかったかも……」

彼女は術者に告げた。空腹を自覚できない程、いろいろなことに圧倒されていたのだ。

「構いませんよ。ここは外の世界とは違うので、驚くのは当然です」

それでも……と、言いかけ、彼女はふと先ほどの疑問を目の前の術者に訊いてみようかと思いついた。しかし、どう切り出そうか……。こんな滑稽夢想なこと、笑い飛ばされるに違いない……。術者はそんな彼女を訝しがらず怪しまずに微笑んで見つめている。それでは、と思い直し彼女は別の事を訊いた。

「皆さん言葉遣いが丁寧なんですね。筆頭術者は私にまで敬語を使われます」

彼女の問いをええ、と受け止めて術者が話し始めた。

「言葉遣いが丁寧なのは、ご自身の言葉を大切にしてきた先生方と一緒に仕事をしているからというのもあります。でも、術者は元々ことばを学ぶことが仕事なんです」

言葉を学ぶ……と繰り返す彼女に術者は続ける。

「ことばを学ぶ、研究するというのが仕事、というよりも家業ともいっていいかもしれません。今やっているのはその為に必要なことです」

術者は滑るようにローテーブルの茶器を取り口に運ぶ。一口啜るとまた滑るように茶器を戻した。

「早い遅いはあってもことばを学ぶという意味では同じ立場だ、というのは筆頭の口癖なんです」

言葉を研究すると聞いて彼女の胸がずきりと痛んだ。自分の結論が……。

「先生方にお願いしていることは、ことばを学ぶために必要なことの一番重要なこと、それを支える輔筆も術者と同じ輩だとお考えなのでしょう」

「ともがら……」

「仲間という意味ですよ」

術者が言い終わると同時にこんこんと廊下側の扉を叩く音がした。失礼します、という言葉と同時に特務司書と筆頭術者が司書室に入ってきた。

※※※ ※※※ ※※※

術者は司書室を出る前に、三階に伝言は有りませんか、特務司書と筆頭術者に確認した。いくつかの指示を受けた術者は彼女に笑顔を残して出て行った。

術者が出て行った後、特務司書は彼女に言った。

「お疲れの処を申し訳ないのですが、先に筆頭からのお話を聞いていただけませんか。私からは貴方が正式に輔筆としての異動を受け入れた後にお話ししたいのです」

彼女の前のソファに座って申し訳なさそうに言う特務司書からは、本館で見かける人形じみたところは感じられなかった。彼女が頷くと特務司書は少しはにかんだように見えたが、すぐに立ち上がり筆頭術者と交代した。

筆頭術者は特務司書の執務机から封筒を取り上げるとそれを持って彼女の前に座った。

「お疲れ様です。一度に何もかもという訳にはいかないので、奇妙なところですが少しづつ慣れていていただければ大丈夫です。我々もその点については急かせるようなことはしません」

これは、と話をつづけながら筆頭術者は彼女にに封筒を手渡した。

「今回の異動に係る書類の一式です。就業条件や俸給や手当など詳しいことはこちらにすべて記載しています。それを読んで、時間をかけて検討して欲しいのです」

時間をかけて、というところに筆頭術者は強調した。

「募集を掛ける際に出した勤務条件で応募者に提示しなかったものはあと二つ、図書館敷地外に出る場合は外出申請をすること、図書館敷地内にいる場合は二十四時間待機すること。それ以外にも研究棟内での決め事はありますが、提示した項目程重要ではない。その他の就業に当たっての項目も読んでいただければお分かりになると思いますが、奇妙なものが多い。おかしな仕事場だと思われるでしょう。前にも言いましたが、それにはきちんとした理由があります。しかし、まだそれを貴方に伝えるわけにはいかない。今お伝えすると悪戯に貴方を混乱させてしまうからです。秘密にしなかればならないことが多いのは重ねてお詫びします」

筆頭術者はここで彼女に頭を下げた。彼女が特務司書をちらりと見ると執務机に両肘を就き組んだ両手に顎を載せ唇を引き結び目を伏せている。

「ですので、今一度考えてから異動を受け入れていただいても構いません。そのための時間は充分に差し上げます。書類に署名いただけない場合でも、貴方の希望が通るようにします」

ご自宅でゆっくりと考えてくださいと言われ、着替えにと四階の部屋の鍵を渡された。キーリングには415号室とあった。

※※※ ※※※ ※※※

研究棟から書類を抱えて自宅に戻った日から一日置いた早朝、彼女は帝國図書館の通用口にいた。予想通り施錠はされている。研究棟が二十四時間対応だとしても、図書館全体では開館時間も閉館時間も決められている。本館の当直職員が施錠をする。

どうしたものかと考えたが、「返却図書はこちら」と書かれた新館蔵書の返却口の脇に機械錠を見つけた。もしかしたら、と思って職員証を翳したらガチャリと音がして開錠した。

当座の着替え-下着類を全部-いれたキャリーケースを引っ張って敷地内に入る。誰も居ないはずなのに脈拍は早くなる。研究棟の扉を職員証で開け、すぐそばのエレベーターに飛び乗る。行先階釦を押す手が震える。かたん、と音がするたびに心臓が跳ねあがる。夜通し研究をしている術者に見つかって誰何されるのではないかとドキドキする。絨毯敷の廊下がキャリーケースを引く音を立てないことにほっとする。415号室の鍵を開け中に滑り込み扉を閉じたとたん、彼女はぺたりと座り込んだ。

あの日、自宅に戻ってから筆頭術者に言われた通りゆっくりと書類に目を通した。様式は本館の事務職として奉職した時と同じだったが内容が全く違った。特に俸給が。これでは本館の主任司書と変わらない。福利厚生面も帝國大学の一部の研究者と大差がない。これが主任司書との面接で提示されていたなら、就業条件や就業形態を無視して飛びつく者が多いだろう。五つの就業条件のあと、就業形態の可能性として二十四時間勤務と限度のない超過勤務とある。最後に上記に記載のないものについては応相談となっている。

筆頭術者が言う通り、本当に奇妙で怪しい。常識の範囲では断るべきなのだろう。しかし……。

書類を広げていた座卓を立って、彼女は本棚の前に立つ。その中の一冊を手に取り表紙を眺めた。帝都の小さな古本屋で見つけた本。さほど読み込まれずに売り払われた一冊の内容を彼女はほとんど理解できないでいる。だがこの本を手に取った時と同じ感覚を研究棟から彼女は感じている。

ぱらぱらと捲ったある頁に目を止め、ああ、と小さく声を上げると本を戻し、座卓のペン差しから黒のボールペンを抜き取った。

彼女は腕時計を確認する。時刻は朝の七時半に係るところ。本館の事務室では就業開始に間に居そうもない職員が走り込んでくるころだ。が、研究棟の二階は人がいないかのように静かだ。

書類の封筒を抱きしめてこんこんと司書室の扉を叩く。はい、と二つの声が聞こえた。一つは特務司書だろう。もう一つの声は……。聞き覚えがない。どう説明したら、と考えがまとまる間もなくかちゃりと扉が開き黒髪黒目の職員が顔を出す。袴を穿いているのに腰に紅葉柄の着物を巻いている。

ええ、と口ごもる彼女の制服を見て、ああ、呟くと振り向いて司書さん、と特務司書を呼んだ。顔を出した特務司書が一瞬息を飲むがすぐにどうぞ、と彼女に中に入るように促す。司書室に入った彼女から書類の入った封筒を受け取るとソファを指さした。彼女がソファに座ると何時用意したのか着物を腰に巻いた職員が彼女に茶を出した。

「德田さん、少し席を外していただけますか」

封筒の書類に素早く目を通しながら職員に言った。

「わかったよ。談話室にいる。なにかあったら呼んで」

と、含み笑いと言葉を残して職員は出て行った。

書類に目を通し終わると、特務司書は彼女の前のソファに座った。

「輔筆としての異動を受けていただいてありがとうございます」

開口一番、特務司書はそういった。

「断られると思ったので先ほどは驚きました」

「いえ、連絡もなしに一日休ませていただいて申し訳ありません」

「ああ、そうでした。ここの連絡先はお伝えしてませんでしたね。こちらの落ち度です。研究棟の直通の連絡先はどなたにも教えないことになっていますから。我々は個人が持つ携帯端末でやり取りをするので。貴方のものも手配しておきます。今の時点で疑問があれば、答えられる範囲ですがお答えします」

「いえ、ありません。私で勤まるか分かりませんがよろしくお願します」

「それはこちらこそ、よろしくおねがいします。業務の細かいことは、先ほどの德田さんや助手として司書室に詰めている先生方から聞いてください。主に書類に関することです」

それよりも、と言いかけて特務司書は言葉を切る。気持ちを整えるように大きく深呼吸をすると続けた。

「それよりも、私を輔ていただきたいのです。先ほど貴方の出勤に驚いたといいましたが、私には驚くという感情が具体的にどんなものか分かりません。あの場合は驚くのだろうという知識で判断しお伝えしただけです」

え、と首をかしげる彼女を見て特務司書は目を伏せる。

「驚くこと、だけではありません。昨日貴方がいらっしゃらなかったので私は失望しました。ここで働かれるものと思っていたので。なので今日貴方のいらっしゃって嬉しいのです。でも、それは知識なのです。こういう時はこういうものだ、という」

彼女は特務司書の様子を伺うが、何を考えているのかが分からなかったが、何かに悩んでいるのだということは分かった。

「私は感情を持たない人でなしなのでしょうね。今までは知識だけでなんとか任務をこなしてきたのですが、今までも感情の行き違いで先生方と衝突したり呆れさせたりしてきました。知識をパターンを嵌めこむだけの対応では限界なんでしょうね。先生方も個人個人でいろいろ抱えていらっしゃる。感情の動きや裏側など、簡単には教えてはいただけない。でも感情をもたない私にはそれを考慮するすべがない」

告解か懺悔のような言葉はこういうものだろうかと彼女は考えた。主任司書がいっていた特務司書の抱えているものはこれだろうか。

「なので、教えていただきたいのです。人の感情の動きを。奇妙なことですが、業務の一つだと考えていただけますか」

特務司書緒が伏せられていた目を上げる。真っ黒な瞳が光沢をもって彼女を見つめる。瞳の中の自分に向かって、彼女は、はいと答えた。

爾来、特務司書の輔筆としての日々は、彼女が研究棟で生を終えるまで続いた。

<了>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?