遊戯王マスターデュエル 04環境杯 環境の推移 考察など 後編

初めに

この記事は前編の続きとなります。そのためこちらを読む前に先に前編から読むことをおすすめします。

前編のおさらい

前編では第二回大会までの環境をお話しました。環境の中心がリクルーターとなり迎えた第三回大会ではどのような環境が形成されているか見ていきましょう。

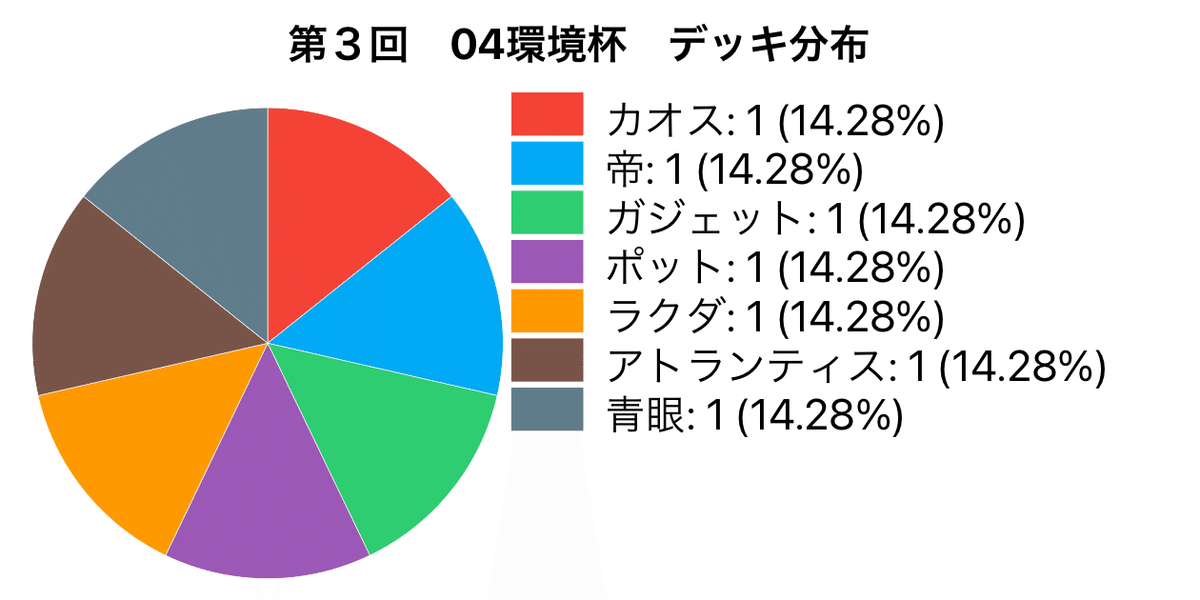

第三回大会 結果

参加人数が少ないためデッキはかなりバラける結果となった。それでも《カオス》《ガジェット》《帝》がいるのは流石と言ったところだろうか。

とはいえ、第二回大会と比べても大きく環境は変わっていない印象があるのでどのデッキにも優勝するチャンスがあるのは良環境の証拠だろう。

続いて上位入賞のデッキレシピです。

優勝

準優勝

ベスト4

以上が今大会の結果となっている。

この大会は筆者も参加し、筆者が優勝した大会となります。デッキについては過去に記事を作って公開してあるので採用理由などについては省略させていただきます。

準優勝はガジェット。《異次元の狂獣》という特徴的なカードが採用された形になっている。

《異次元の狂獣》はリクルーターを潰せる効果を持っているのでリクルーター中心の環境では強い一枚なので、非常に環境に噛み合ったカードの一枚ではないだろうか。

続いてあと一歩及ばずでベスト4入賞となったデッキは《帝》と《アトランティス》。

《アトランティス》は水属性のレベルを一つ下げられることからロックをすり抜けることもでき、《アビス・ソルジャー》を中心とする対応力の高さが魅力的。それに加えて《サルベージ》でリソースの回復もできるので、思っている以上に安定した戦いをすることができる。

とはいえ《サルベージ》にも欠点はあり、それは回収対象となる攻撃力1500以下の水属性モンスターに優秀なカードがまだそこまでいない点にある。

後々になって《海皇》というカテゴリーによって《サルベージ》が単純なリソース回復になるカードが登場するが、この環境ではそんなものは存在しないので《サルベージ》しても強いカードはかなり限られている。そのため採用枚数は調整をしなければならない。

それでもそのリソースの回復能力はやはり優秀で安定した戦いをすることが出来ることから上位入賞を果たしたが環境の覇者である《カオス》や《ガジェット》にあと一歩及ばずのベスト4となった。

《帝》は04環境の後、環境の覇者に立つ程のポテンシャルを秘めていただけあって、この環境でもその強さを遺憾無く発揮していた。

しかし課題はちゃんとあり、それは『帝召喚の為のリリースの確保』である。

帝モンスターはアドバンス召喚に成功した場合に効果を発揮するため、その能力を遺憾無く発揮するためには《キラートマト》や《シャインエンジェル》などのリクルーター、それか《墓守の偵察者》や《伝説の柔術家》などの守備が高く場持ちの良いモンスターで戦線を維持しなければならない。

後の環境では《黄泉ガエル》という最高のパートナーも登場するが、この環境では未解禁カードであるためリリース要員の確保が難しく他のデッキと比べて安定感はやや欠ける。

それでも帝モンスターが噛み合った時の爆発力や一方的なアド獲得能力は高いため、油断しているとあっさりと敗北し得るので注意。

マスターデュエルにおける04環境の覇者である《カオス》や《ガジェット》を相手にした時に安定感の無さが課題となりベスト4になってしまったが、デッキ自体のポテンシャルは高いので大会優勝も夢ではない。今後に期待したいところである。

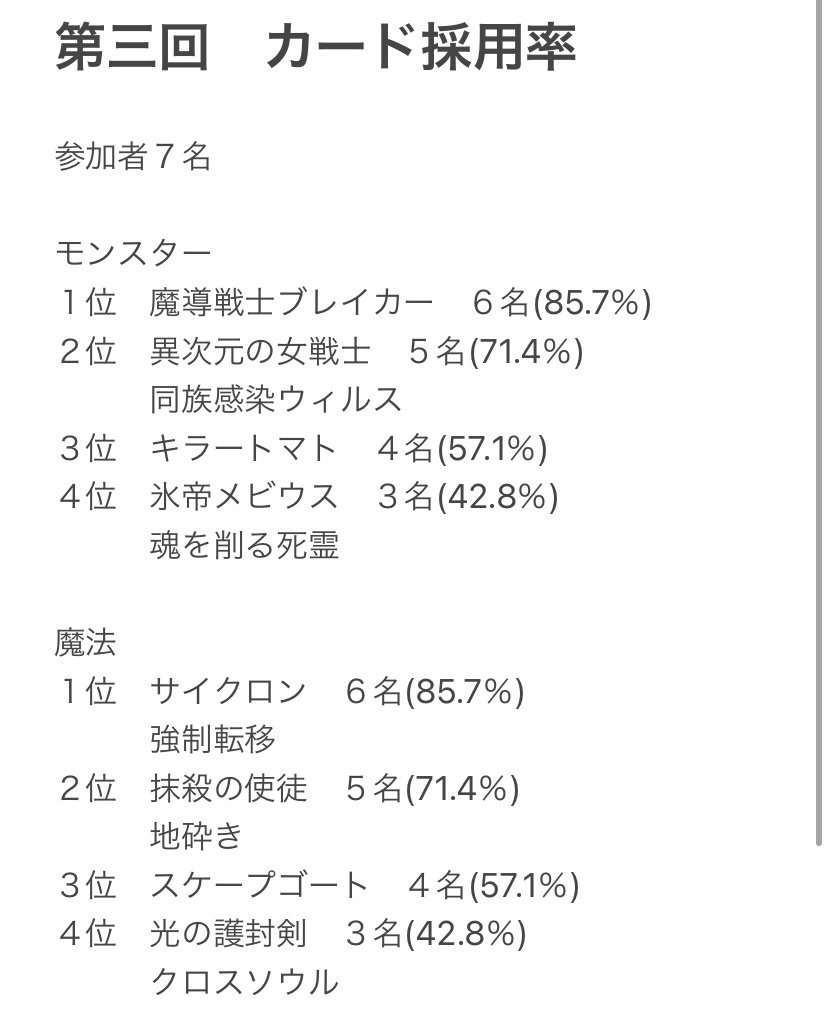

第三回大会のカード採用率

参加者がかなり減少した第三回大会はどのような環境になっていたのかをカード採用率から見てみよう。

《魔導戦士ブレイカー》と《サイクロン》と《リビングデットの呼び声》の採用率1位はやはり揺らがない。

《異次元の女戦士》も安定して採用率が高く、環境はそこまで動いてないように見えがちだがそんなことは無い。

その理由はここまで参加者が少ない大会であったにも関わらず採用率が高い《地砕き》と《抹殺の使徒》が証明しているがそれはこの後の環境考察で触れるので割愛。

第三回大会の環境考察

前置きも程々に環境の考察をしてみよう。

まずは第二回大会でどのような流行が起きていたかだが、それはここまでにも散々触れている通り『リクルーターの大流行』である。

第一回大会ではその後続の供給力で《ガジェット》が優勝。それに対抗するべくプレイヤー達が目につけたのがリクルーターの存在であった。

リクルーター達はその絶妙な低ステータスのおかげで《奈落の落とし穴》に引っかからず後続の確保をすることが出来る。

リクルーターに仕事をさせないために《炸裂装甲》を当てるというのも手ではあるが、これは他の強力なモンスターに使いたいというのもある。そこからプレイヤー達が目をつけたのは『足りないなら除去札を増やす』ということであった。

リクルーターはその低ステータスが故に最初の動き出す前の準備ターンでは裏守備表示で伏せることは珍しくないありふれた動きだ。そのため《抹殺の使徒》が非常に刺さっていた。

リバースモンスターが減っているためあまり通りは良くないかと思われるかもしれないが、環境的に多い《異次元の女戦士》も裏守備表示で出すこともありふれたプレイのであることから《抹殺の使徒》はリバースモンスターが減少した環境であっても非常に通りの良い除去カードとして重宝されたのである。

そのため《抹殺の使徒》をケアして敢えて攻撃表示で出すこともある。そんな時にデッキに《地砕き》が組み込まれているとそれに対するケアもばっちりこなして除去できる。

仮にリクルーター達が出てこなくとも、それ以外の厄介な能力を持つモンスターや打点が高いモンスターの除去にも使えることから無駄にならずに済むので、この環境では採用し得のカードとなっていた。

そして《地割れ》ではなく《地砕き》の採用率が伸びた最後の理由に《スケープゴート》をチェーンされても破壊対象は変わらない点にもあるだろう。

前回の大会では《強制転移》を躱すためにチェーンをされることも多かった《スケープゴート》だが、《地砕き》の破壊対象は守備力の高さで決まる。

羊トークンは攻守0であるため《地割れ》であればチェーン発動で破壊対象を変えることも出来るが、《地砕き》になると逆にそのステータスの低さのせいで守れないのである。

そういった環境的な噛み合いからも《地砕き》の評価が上がったのではないかと思われる。

とはいえどうしてここまで《地砕き》の評価が上がったのかというと、その理由には《月の書》を全然見かけないというのが挙げられる。

後々になって《月の書》は高い評価を受けて採用率を伸ばしていくが、この環境では1:1交換が出来ず一方的に損するだけという理由から採用率があまり伸びずにいた。

それでも《月の書》にもちゃんと強みは存在している。それは『表側表示のモンスターに対する単体除去から守れる』という点や『相手の攻撃から防ぎ、返しに殴り返す』という点だろう。

しかしリクルーターが多い環境では、リクルーターに対して《月の書》を使ったところで戦闘で殴りかかってしまえば仕事をされてしまうし、裏側表示のモンスターに対する除去カードもこの環境では意外と限られているため単純な1:1交換が望めないのがこのカードの評価を落とし採用率が伸びてないのだと思われる。

そういった環境的な噛み合いを見せたおかげでこの第三回大会では筆者の使用した《カオス》が優勝出来たのではと思っている。

第一回や第二回と比べて環境に大きな変化はないものの、こうした些細な構築の変化はきちんと起こっている。そのため次回の大会ではこうした些細な構築の変化がまた勝敗の分け目となるだろう。

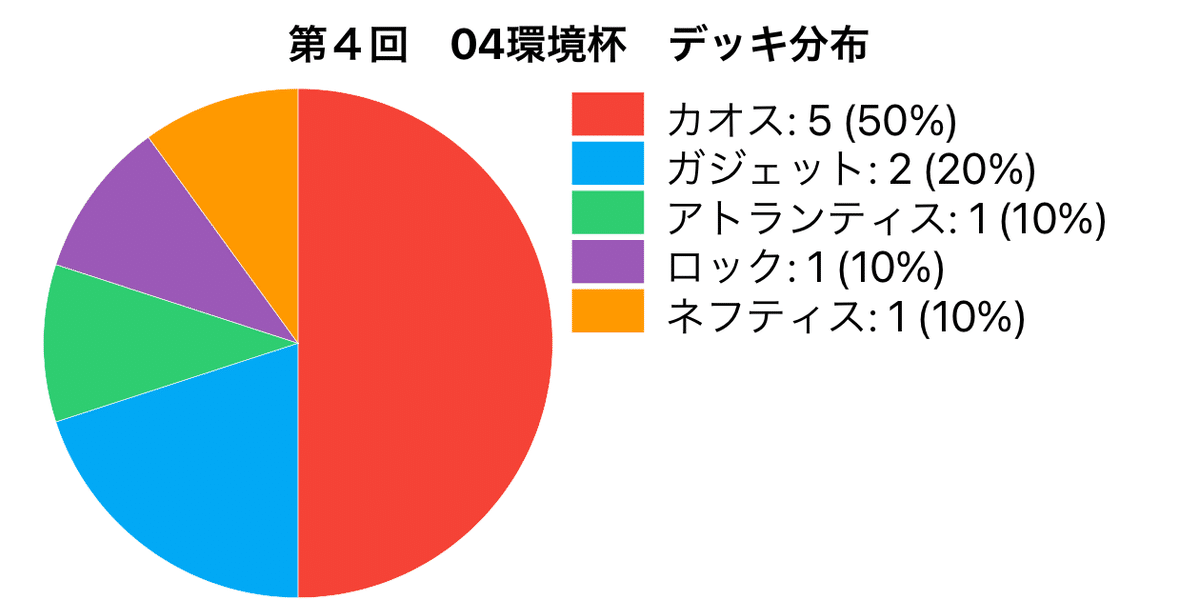

第四回大会 結果

環境がだいぶ煮詰まってきて構築に大きな変化が見られなくなっても次の大会は訪れる。第四回大会ではどのようなメタゲームが行われていたのか結果を振り返っていこう。

参加者が若干戻ってきたこの第四回大会だが、前回までと比べると圧倒的な《カオス》による一強環境が築きあげられた。

これまではいてもせいぜい3人ぐらいだったが、参加者の半分が《カオス》という驚異的な使用率となった。

そんな今大会の上位入賞レシピを早速見ていこう。

優勝

準優勝

ベスト4

見てもらえば分かるが、上位入賞4名のうち3名が《カオス》という圧倒的な支配率となっている。

一応準優勝は《トマハン》であり、ベスト4も《カオススタン》という形ではあるが、デッキの切り札としてカオスモンスターが採用されていることから如何に《カオス》が強いかを見せつける結果となった。

その中に入っていける《アトランティス》も流石の一言。

前回とは形も少し変わっておりサイドもこれまた特徴的だが、水属性の安定感の良さを見せつけるには充分な結果ではないだろうか。

第四回大会のカード採用率

《カオス》が環境を支配したこの大会ではどのようなメタゲームが起きたかを採用率から見ていこう。

やはり《カオス》の一強というだけあって順位もそれらに搭載されるカードが中心の結果となった。

しかしそれでも些細な変化はやはり起きている。

《抹殺の使徒》と《強制転移》の順位が落ち、新たに《月の書》が上位に食いこんでいる。

これは前回の第三回大会が地砕きがとても強かったからという他にならない。

その証拠に今大会でも《地砕き》は高い採用率を見せている。

第四回大会の環境考察

そして本題。前回から今大会までの間に一体何が起きたかである。

実はこの第三回大会と第四回大会の間の練習期間で、新たなデッキタイプとして《群雄ラクダ》というデッキが開発され、その対策のしにくさで流行の兆しを見せていた。

どういうデッキかというと、《群雄割拠》と《デス・ラクーダ》等のサイクルリバース持ちモンスターを使って相手の行動を制限しつつバーンで削っていくロックデッキである。

《群雄割拠》によって相手の場に出てくるモンスターを封じ込めて自分のペースに持ち込むためには相手に場に出すモンスターの選択権を与えないことが重要になる。

そしてそれらの役割を果たすカードが《おジャマトリオ》と《溶岩魔人ラヴァ・ゴーレム》である。

しかし毎回これらのカードが引けるかと言われるとそうでは無い。そのため《レベル制限B地区》や《グラヴィティ・バインド 超重力の網》という有名なロックカードも搭載されている。

そしてこれら全ての対処をメインからこなすにはかなりデッキ構築を歪める必要があったため皆が一様に頭を抱えていたのである。

しかしいざ大会となるとわけが違ったようだ。それも全てはマッチ戦におけるロックデッキの相性の悪さが原因だろう。

とはいえ、いざ当たると苦戦は必死である。しかし《カオス》であれば光属性や闇属性でレベル3以下の優秀なモンスターは沢山おり、デッキのカスタマイズ製も優れていることから一気に使用者が増えたのではないかと私は思った。

大会中では、《地砕き》を躱すために《月の書》をチェーンするというプレイも見られるようになった。

これも前回から採用率が伸びている《地砕き》の対策の面も大きいのだろう。

サイドチェンジ後ではかなり珍しいカードも見えていて、《死の4つ星てんとう虫》も見かけるようになった。

このカードはリバースモンスターで、『相手フィールドの表側表示のレベル4のモンスターを全て破壊する』というこの環境では珍しく全体除去持ちのモンスターである。

とはいえ効果の範囲が限定的であるが、この環境はレベル4のモンスターが中心のため、そこそこ通りの良いということから優勝者がメインとサイドで枚数を散らして投入していたカードである。

実際、決勝トーナメントでもこのカードの効果が通っていたことから使い勝手の良さはある程度保証されていると言っても良いだろう。

そんな《カオス》が支配した第四回大会であったが、第五回大会では一体どのような環境の変化が見られるのか、そしてどんなデッキが優勝するのか今から楽しみである。

終わりに

少し短いですが、後編は以上になります。

環境が煮詰まってきて環境の変化も落ち着いたことから書くことも少なかったというのがあります。

今回の記事が皆さんの参考になればと思いつつ今回は筆を置かせていただきます。

最後までの閲覧ありがとうございました、ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?