遊戯王マスターデュエル 04環境杯 環境の推移 考察など 前編

初めに

今回は僕が普段からお世話になっているoonk channelにて行われている『遊戯王 マスターデュエル』における04環境の大会の結果等から分かる環境の推移の考察になります。

あくまでも僕個人の考えであり正確には違うかもしれませんが、よろしければ最後までご覧下さい。

リミットレギュレーションについて

まずこのYouTubeチャンネルで使用されているリミットレギュレーションについては、2004/09/01の制限となる。

パックについては、《FLAMING ETERNITY》までとなる。つまり、2004/11/25までに登場しているカードが使用可能となっている。

当時の環境との違い

大会結果等を見る前にこの事について話させていただきたい。

04環境と聞いて遊戯王プレイヤーが主に思い浮かべるカードと言えば《カオス・ソルジャー 開闢の使者》だろう。

しかし実際にはサイエンカタパという1キルの横行したデュエルがほとんどであった。

だがマスターデュエルでは当時のオーバーパワーのカードは殆どが規制されていて使用不可であったりエラッタによって弱体化している。

つまりどういうことかと言うと、『使えるカードプールはほぼ当時のままでありながら全く新しい環境』ということになる。

では、当時は使えたがマスターデュエルでは使えなくなっているカードリストを見ていただこう。

なお、この時既に禁止になっているカード達は省略させていただく。

何か見落としがあるかもしれないが、以上が使用不可のカード達である。

見てもらえれば分かるが、当時では当たり前のように使えたドロー手段やハンデス、特定のカードのサーチ、容易なコントロール奪取から全体除去カードの更なる減少等、環境に多大なる影響を及ぼしていたカード達は軒並み消えているのだ。

これによって当時活躍していたデッキタイプのほぼ全てが構築の変更を余儀なくされている。

分かりやすい例えで言うと、カオスというデッキタイプは墓地肥やしの手段を失っていたり、カオスモンスターへのアクセス手段の消滅等。

第一回大会 結果

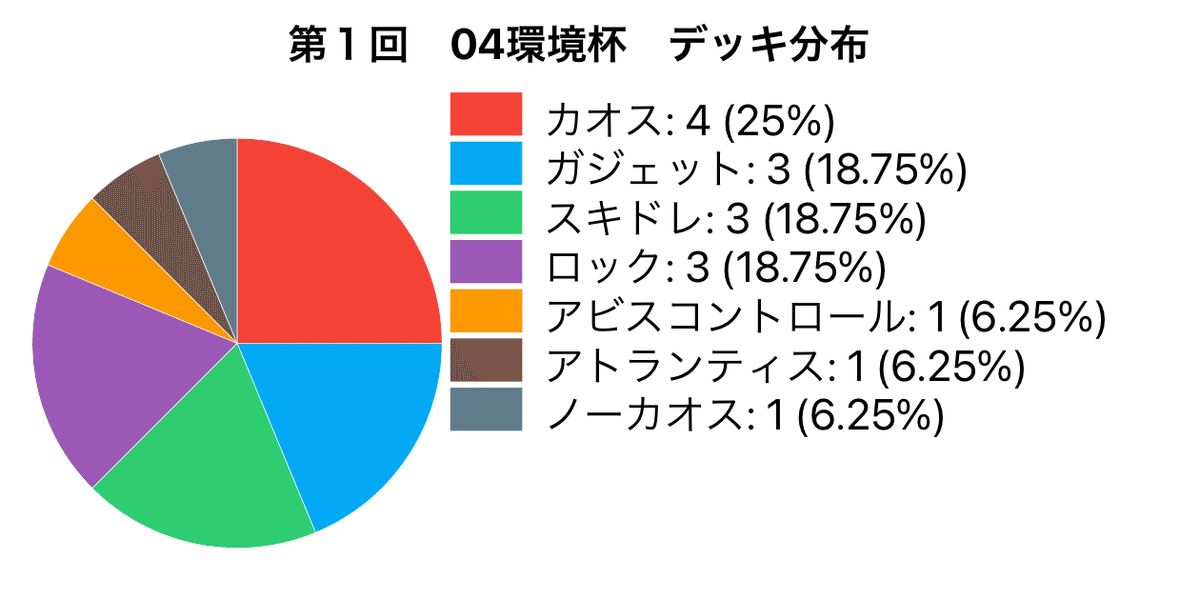

それでは前置きも程々に順番に第一回大会のデッキシェア率と入賞したデッキを見ていこう。

まずこちらが第一回大会のデッキシェア率となっている。

細かく分けてしまうとデッキの数が多くなってしまうので省略させていただいた。

全く新しい04環境の初めての大会と言うだけあってデッキタイプはかなり割れているが使用率トップはやはりカオスとなった。これもひとえに《カオス・ソルジャー 開闢の使者》と《カオス・ソーサラー》といった04環境ではオーバーパワーを持つモンスターの存在のおかげだろう。

時点でモンスター供給が尽きないガジェット、代表的なモンスター効果メタの《スキル・ドレイン》、大半のモンスターの動きを抑制しながらコツコツアドを稼ぐロックが追いかける形になった。

では次に大会の結果を見ていこう。

ちなみに第一回大会は予選から決勝戦の全ての試合がBO1という一本勝負となっている。

優勝

準優勝

ベスト4

以上が第一回大会の入賞レシピとなる。

優勝は除去ガジェットだったが、これはメタが刺さっていたのとガジェットによるモンスター供給が止まらないことが強かったからだろう。

準優勝のデッキは《終焉のカウントダウン》がメインプランのデッキであるが、デッキの性質上ロックに分類させてもらった。

このデッキの面白い点の一つに《終焉のカウントダウン》が引けなくてもバーンで戦うことが出来るのでちゃんと別の勝ち筋が用意されているという点が挙げられる。これにより初期手札やドロー状況からどちらで戦うかを選択できるので柔軟な戦いが出来たことが結果に繋がったと筆者は考える。

ベスト4はカオスとスキドレとこの環境を代表するデッキ達が全て入賞した結果になった。

カオスは《スケル・エンジェル》や《聖なる魔術師》と《月詠命》をループさせてドローを回すターボが軸になっている。

スキドレはロックカードも併用した少し変わったデッキとなっているが、ロックカードに加えて《スキル・ドレイン》の対処も迫られるのでまともに相手しようとするとロックをすり抜けつつ《スキル・ドレイン》の影響を受けないモンスターを入れない限り除去が追いつかなくなる。

そういう意味で言えばこのデッキもこの環境にしっかりと噛み合ったデッキとして結果を残したのは順当な結果とも言えるが、上位2名のデッキは元からまともに戦闘する気がないロックデッキと、そもそもロックをすり抜けられたりで刺さらなかったのが敗因だったのだろう。

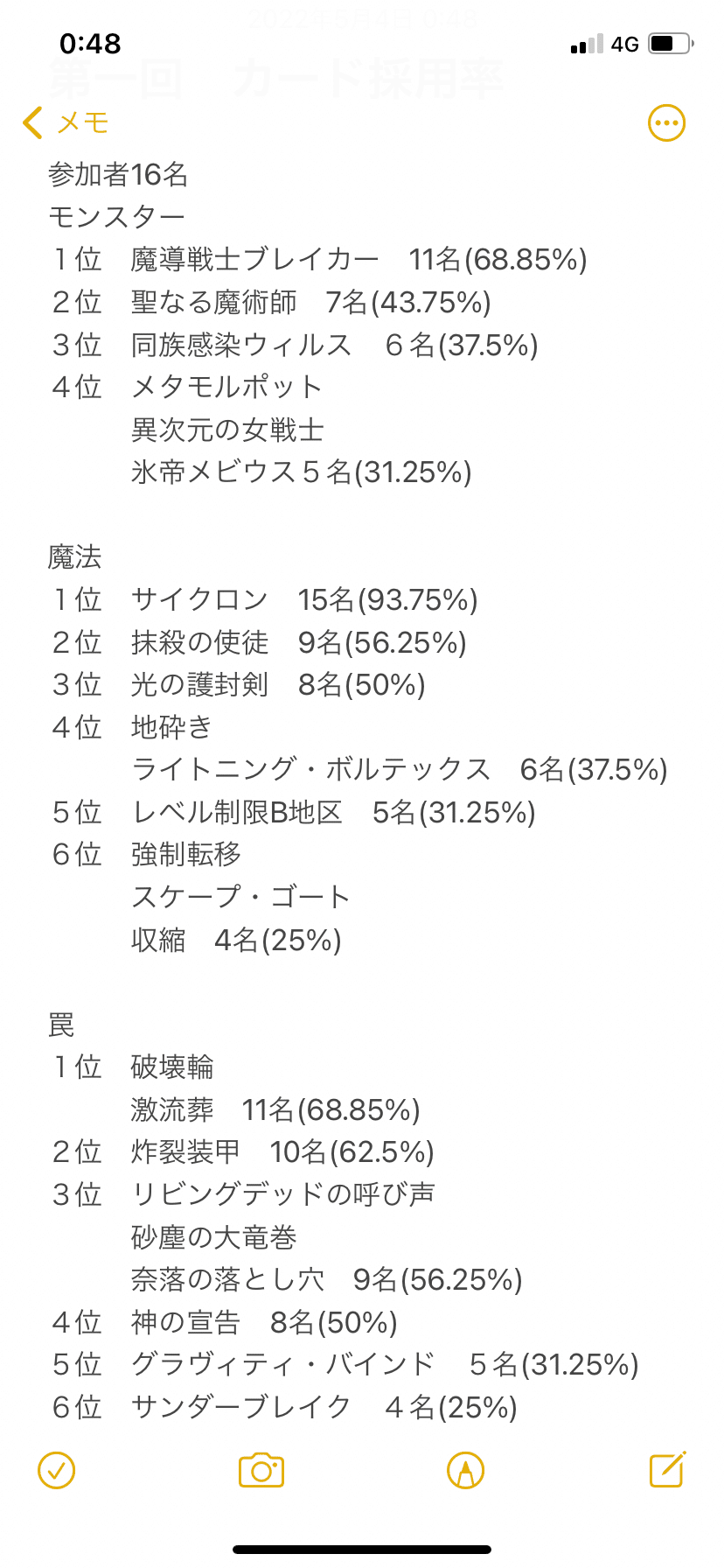

第一回大会のカード採用率

こちらは大会出場者がデッキに採用した全てのカードを集計し、使用した人が多い順でカードに順位付けをしたものになる。

これにより、その大会ではどんな環境が形成されていたか分かりやすくなるだろう。

それぞれモンスター、魔法、罠で分けて集計をしたが、《魔導戦士ブレイカー》と《サイクロン》の1位は納得と言える。

モンスター部門では意外にも2位に《聖なる魔術師》がランクイン。これはひとえに当時と同じように魔法カードを墓地から回収できるのが強いと評価されてのことだろう。

そしてやはり見るべきは《レベル制限B地区》と《グラヴィティ・バインド 超重力の網》の存在だろう。

採用者が全体の30%程と少ないように見えがちだが、これは計算的には3戦に1回は発動される期待値だ。

今回の大会は全4回戦だったことからも対策はやはり必須であった。

集計する中で気になったカードがあるとすれば、優勝者が唯一使用していた《黒蠍 罠はずしのクリフ》だろう。

OCG当時の環境では全く見られなかったカードだが、マスターデュエルの04環境だとわけが違う。

このカードのレベルは3であり、《レベル制限B地区》や《グラヴィティ・バインド 超重力の網》の行動制限を綺麗にすり抜けられる上で戦闘ダメージがこのカードから発生すれば魔法罠を1枚破壊出来ることからこのロックカードが非常に強い環境では最高のメタカードと言えるだろう。

更に評価が上がる点として、《増援》のサーチの対象である戦士族ということと闇属性であることからカオスでもロック対策の一枚として優秀な一枚たりえること。

ロックが環境に存在する限りは今後もこのカードの評価は上がり続けるであろう。

第一回大会の環境考察

データが出揃ったことによりようやく本題へ。この第一回大会では一体どんな環境になっていたかを考察してみようと思う。

当時とは違って凶悪な魔法カードが軒並み禁止になり、《大嵐》も《ハーピィの羽根帚》も禁止になった環境で待ち受けていたのはガン伏せ環境であった。

というのも、この環境で魔法罠を破壊できる魔法罠のカードが制限カードの《サイクロン》、1ターンのタイムラグがある《砂塵の大竜巻》、相手の攻撃宣言時にのみ発動できる《邪神の大災害》ぐらいなもの。《サンダーブレイク》も一応該当はするが、純粋な魔法罠を破壊するカードとして使用するのは難しいだろう。何よりもこの環境はリソース回復手段がかなり限られているため手札コストが必要なのはかなり痛い部分である。

一度効果が成立してしまえばこの環境では破壊する手段が限られてくる《王宮のお触れ》を使うのも一つの手ではあるだろう。ただし、効果を封じているだけなので割られてしまえば発動されるようになる事から根本的な解決とは言えないので油断は禁物。

といったように罠がとても強力な環境であり、如何に罠で自分のライフやモンスターを守りつつこちらの動きを通せるかが重要な環境であった。

罠が割られにくいということは永続カードも割られにくいということであり、永続魔法や永続罠も有効的な手段となる。

特に注目してもらいたいのがデッキの中身を見てもらうと分かる通り、第一回大会の上位4人のうち2名のデッキの中に《レベル制限B地区》が投入されている。

これは遊戯王をやってるものなら知らない人の方が珍しいぐらいのロックカードの代表的なカードだ。

この頃の遊戯王はレベル4以上のモンスターが主体であるため、非常に通りの良いロックカードとして環境では対策してないと何も出来ずに負けになりかねない程だ。

これに似たカードに《グラヴィティ・バインド 超重力の網》も存在しており、合計6枚による枚数でレベル4以上のモンスターの動きを抑制されてしまう。

そしてBO1というメインデッキのみでの戦いであり、OCGでよくあるサイドにメタカードを投入するという手段は取れないためその効力は更に凄まじいものがあったことから対策は必須であった。

そんな環境が始まってすぐに目をつけられたデッキは主に《カオス》《ガジェット》《ロック》の3種類だったのはデッキ使用率から見ても明らかだろう。

今でもたまに名前を聞くことがあるぐらい長い間活躍し続けているガジェットが使えるのは意外かもしれないが、実はこのカードはギリギリこの環境出身である。

今でこそそこまで活躍しなくなってしまったガジェット達だが、この環境では手札にモンスターを供給し続けられるのはオーバーパワーなカードである。それを考えれば環境にくい込んでくるのは当然といえば当然か。

当時のパワーカードまみれの魔法カードがいくら規制されようとも地力が他デッキと比較して高いカオスは流石の一言。その分カオスモンスターの引ける確率も落ちたため安定感を出すために《カオス・ソーサラー》がデッキに投入されるようになっている。これも当時にはない変化だろう。ただし枚数は議論の余地があるのが面白いところ。

というのもこの環境の光属性でどんなデッキに入れても安定して活躍するような強いモンスターは《異次元の女戦士》やリクルーターである《シャインエンジェル》ぐらいなもの。それ以外はデッキのタイプによって採用するしないが別れるところであることから必然的に光属性の枚数が絶対的に足りていないのだ。

そのため《カオス・ソーサラー》は下手に枚数を入れすぎると光属性が足りずに手札で重なって事故が起きる可能性が上がるので大体1枚〜2枚の採用に落ち着いている。

そしてロックは魔法罠除去がまともにない事から誰もが思いつく程の有力デッキだった。相手の行動を阻害して戦うので当時使えた禁止カードの影響を差程受けていないどころか、それらが消えたことによってむしろ動きやすくなっていたからというのも挙げられるだろう。

そんな三竦みの睨み合いに割って入ったのがスキドレ軸だ。

《スキル・ドレイン》というカードの性質上、効果モンスターが全て機能停止する点で三竦みのデッキに対するメタデッキとして最高のカードであったため2番手に位置付けたと言えるだろう。とはいえそれでも2番手止まりが精々である。

その理由の一つに、ミラーマッチが起きた時の《スキル・ドレイン》というカードの弱さが挙げられる。

このカードを採用するデッキとは、構築の段階でモンスターが《スキル・ドレイン》の影響下にあっても問題なく機能するモンスターか、そもそも《スキル・ドレイン》が効かないモンスター、はたまたその影響下で高いポテンシャルを引き出せるモンスターしか入っていないためである。

そのため、ミラーマッチで《スキル・ドレイン》を発動することは相手のデッキの手助けをしてしまう可能性がある。

そうなってしまった場合にお互いの勝敗を分けるのは、モンスターの地力の差であったり、魔法罠が如何に噛み合っていくかどうかのプレイ勝負になる。

以上の理由が《スキル・ドレイン》というデッキが何故環境1番手に立てないかの理由だと筆者は考える。

そしてこの第一回大会で目立ったプレイがあったかと言うと難しいが、強いて言うなら《奈落の落とし穴》を躱すために《収縮》を自分のモンスターに使用することだろうか。

何故こんなことが起きるのかと言うと、それは《奈落の落とし穴》の効果処理に問題がある。

《奈落の落とし穴》の発動条件は攻撃力1500以上であり、効果解決時も攻撃力1500以上でないといけないためだ。

そして《収縮》は対象のモンスターの元々の攻撃力をそのターンの間半分にするカードである。

そのため、《奈落の落とし穴》の効果が解決する前にチェーンで《収縮》を使うと、効果処理の段階で攻撃力1500以上である条件が未達成となり不発に終わるというわけである。

そしてこれは豆知識だが実はこのカード、《落とし穴》とは違い対象を取らない効果である。

「どういうこと?」と思われるかもしれないが、つまりは『同じタイミングで複数体の攻撃力1500以上が召喚されて奈落の落とし穴を使うと、それらをまとめて除外できる』『このカードは対象に取ることが出来ないというモンスターに対しても問題なく発動できる』ということになる。

前者はペンデュラム召喚が実装された時に一度話題にもなっているので知っている人は多いのではないだろうか。

勿論04環境で同じタイミングでモンスターが複数体召喚されるなんてケースはほぼないので覚える必要はないかもしれないが、念には念をという言葉もあるので記載させてもらった。

まとめとして、まだ環境始まったばかりということもあって大会出場者のレシピを全て見ているとまだまだ煮詰めきれていない印象がある。

だからこそ最初からデッキタイプが確立している除去ガジェットが第一回大会では覇者となったのではないだろうか。

第二回大会 結果

それでは第一回大会での反省点も踏まえて開催された第二回大会の結果を見ていこう。

第二回大会からは地味な変更点もある。それは、『決勝トーナメントからはマッチ戦が導入された』ということである。

これにより予選を抜けるためにロックの対策をメインに投入しつつ、決勝トーナメントで当たるであろうデッキの対策も考えてサイドデッキの構築をしなければならないということになる。

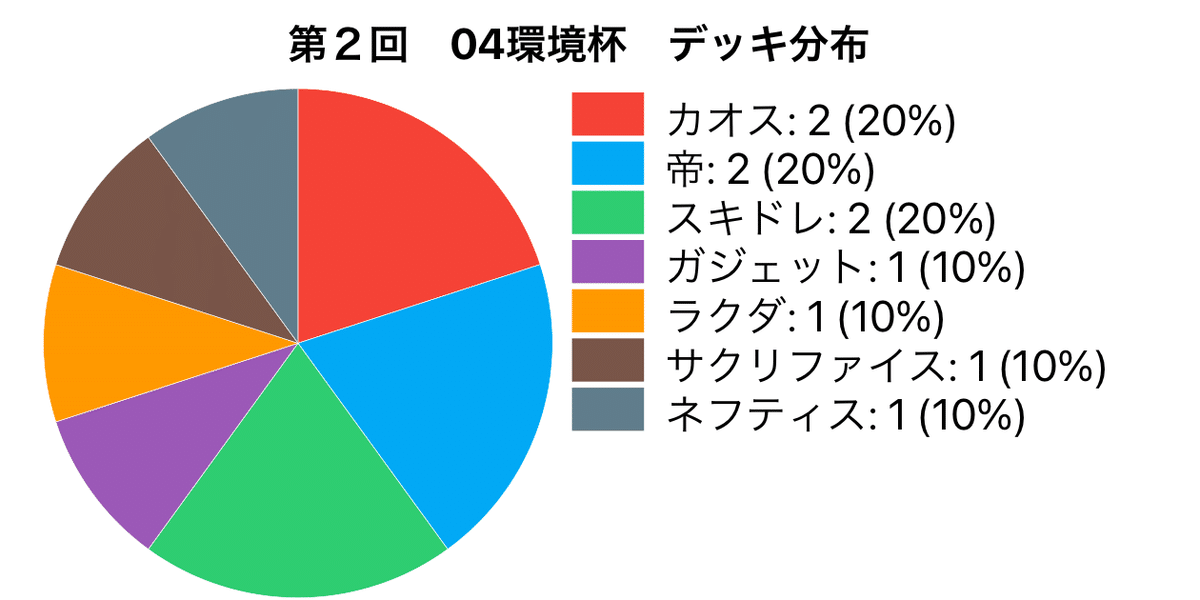

まずは第一回大会と同じデッキ分布から見ていこう。

参加者が減ったというのもあるが、デッキがかなり拮抗している。それとロックデッキの使用者が消えたことも意外かと思われるが、それはマッチ戦導入によって勝ち抜くのが難しくなったせいでもあるだろう。詳しい解説はまた後ほど。

では続いて上位入賞レシピを見ていこう。

優勝

準優勝

ベスト4

以上が第二回大会の上位入賞レシピとなる。

構築を見てもらえば分かるが、第一回大会の時より更に洗練された構築となっていることから環境の移り変わりが見て取れる結果となった。

そんな中で優勝したのはネフティスとなった。

ネフティスとは言うが、構築自体はリクルーターを中心としたグッドスタッフとなっている。

そしてそれらをまとめあげている《ネフティスの鳳凰神》がこの環境ではかなり強いカードであるため優勝したのも頷けるか。

準優勝は筆者が使用したリクルカオスになる。この構築についての解説は前回の記事に少し記載させてもらったので省略させてもらう。

そしてベスト4にはリクルカオスとラクダが続く。

全てのデッキを見てもらえば分かるが、第一回大会の反省点でもあるモンスター供給を切らさないことを第一に構築が組まれているのが見て取れる。そしてそれらを支えるリクルーターはかなりこの環境にマッチしたカードである。

サイドデッキは個性が出るが、全てのデッキに特筆して言えるのはロックデッキの対策がきちんとされていること。

これは前回かなり数が多かったことからも全員きちんと考えて対策をしたのだろうが、今大会では使用者がいなかったことから少し意識しすぎたのかもしれない。

第二回大会のカード採用率

こちらも第一回大会と引き続き集計をしたので記載させてもらう。

環境が変われば採用されるカードも変わる。それがこの採用率にも現れているだろう。

《魔導戦士ブレイカー》と《サイクロン》は流石の一言。この環境でほぼ唯一と言える蘇生札である《リビングデッドの呼び声》や魔法罠の除去手段である《砂塵の大竜巻》の採用率も納得と言える結果となった。

前回多かった《聖なる魔術師》はランキング圏外となり、逆に《異次元の女戦士》が増えている。

この理由の一つに、マスターデュエルの04環境で使用出来る魔法カードに再利用したいものが少ないからというのがあるかもしれない。

それに対して《異次元の女戦士》は戦闘出来れば相手モンスターを除外できるという優秀な除去能力が評価されて採用率が増えたのだろう。

そして見てもらえば分かるが、前回は全くランキングにくい込んでこなかったリクルーターモンスターがかなり採用率を伸ばしている。

というのも今大会、実は出場者の全員が何かしらのリクルーターを入れているという脅威の採用率100%なのだ。

その中でも《シャインエンジェル》は《異次元の女戦士》をリクルート出来る点が非常に強い点である。

《キラー・トマト》も闇属性という広いプールから選択肢を選べるため、とても優秀なリクルーターとして《シャインエンジェル》と張り合っている。

サイドデッキからは《王宮のお触れ》がトップに。やはり罠をまとめて封じ込められるのはこのガン伏せ環境とマッチしている。

それ以外のカードでは《ミスティック・ソードマンLv2》がランクイン。これはやはりロックを警戒しての事なのは火を見るより明らかだろう。

それ以外で特筆して言えることはないが、かなり伏せカードを警戒しているのは全プレイヤーが共通して考えているのも見て取れる。

使用カードの中で気になったカードとしては、ベスト4のカナダレモン選手が唯一採用していた《阿修羅》になるだろうか。

理由としてはリクルーターが急激に増えた今大会では明確にメタカードとしての活躍が見込めるからだ。

この環境のリクルーターの役割は場にモンスターを残して戦線維持をすることであるが、このカードはその後続を一切許さない。

攻撃を4回分止められる優秀な防御カードである《スケープ・ゴート》ですらこの一枚で解決するので、どのデッキであってもこれ一枚を採用しておくと活躍する機会はとてもあるだろう。

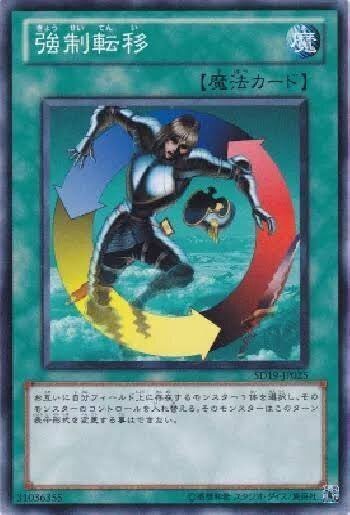

ただしその強力な性能の代償としてスピリットモンスターなので場には残らないが、場に残らないことで除去もされにくいと考えればそれすらもメリットと捉えられるだろう。その手札に戻るのを利用して強制転移で送り付けるカードとしての役割も果たせる等、意外と使用用途は広いだろう。

第二回大会の環境考察

そんな振り返りも程々に今回も本題へ。第一回大会の結果を受けて環境はどう変わったかである。

まずプレイヤー達が課題にしたのは、ガジェットのモンスター供給に対抗すること。それに張り合えるカードとして目をつけられたのがリクルーター達だ。

リクルーターの利点に奈落ラインが超えてないのとガジェット達と相打ち以上に持ち込める点が挙げられるだろう。

奈落ラインを超えていないことにより召喚を止められるのは《落とし穴》ぐらいなもの。あとは攻撃してくる際に《炸裂装甲》などの攻撃反応カードで返り討ちにすることぐらいか。

リクルーターが増えたことで《異次元の女戦士》の評価がまた上がったのも面白いところか。

その結果辿り着いたカオスの答えが《リクルカオス》だろう。

このデッキは正確には《カオス・ソルジャー開闢の使者》が禁止になってから現れたデッキであるが、当時のパワーカードが消えた結果、いち早くここに辿り着く辺り環境の変化が顕著に現れている。

リクルーターが増えたということは《強制転移》も増えるということになる。

リクルーターの効果は持ち主のプレイヤーが発動するため、相手のモンスターと交換しつつ追加でモンスターが出せるので一気に盤面を有利にできる。

ただし《強制転移》にも弱点はあり、相手が複数のモンスターを並べているとコントロールしたいモンスターが送られてくるとは限らない点にある。

《強制転移》の効果は送るモンスターはお互いのプレイヤーが選択するので、チェーンで《スケープ・ゴート》を打たれると羊トークンが送られてきたりもするので使用するにも注意が必要となる。

このプレイはこの第二回大会でも散々見られたほどの光景だ。その証拠として《強制転移》の採用率も魔法カードの中では2位にまで上昇していることから分かるだろう。

リクルーターが増えた影響はこういう部分にも影響を及ぼしており、環境の変化が明らかに現れているだろう。

リクルーター中心とする環境が出来上がり、ここからどのような環境の変化を見せるのかは第三回大会の結果等で話せればと思う。

終わりに

本来であれば全ての結果を書ききりたいところだが、長くなってしまうので続きは後編で話させてもらいたい。

少し長くなりましたが、この記事が参考になれば幸いです。

最後まで閲覧ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?