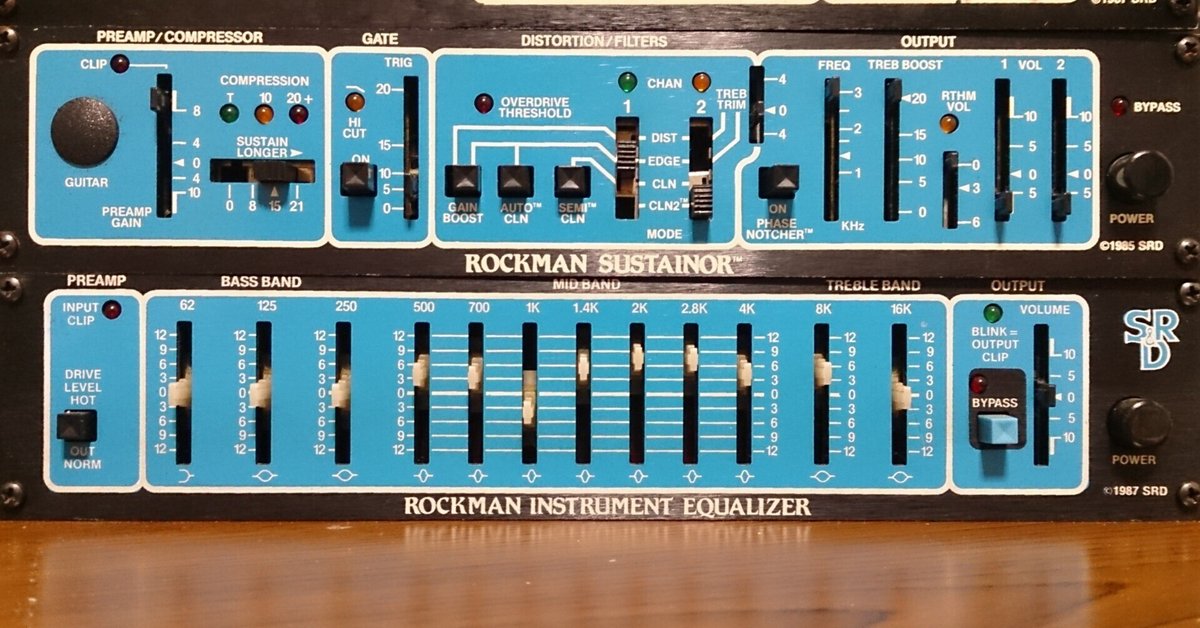

ROCKMAN SUSTAINOR Model 200の話

このモデルに興味を持ったのは、偶然YouTubeでこのモデルを使ってB’zのコピーをした動画を視聴したことがきっかけだった。

当時、B’zのギターの歪みの音といえば漠然と「ROCKMAN XPR」という認識しか持っていなかったため、このモデルを使ってB’zの音を作って弾いていた動画はじつに興味深いものがあった。

XPRでなくてもあの歪みのような音が出せるのか!と思い、すぐさまヤフオクやデジマートでこのモデルを探して入手した。

ちょうどこの時期、Twitter上でROCKMANを使って初期B’zの松本サウンドの追究を行なっていたあっちゃんさんを知り、以来、そのサウンドにまつわるさまざまな情報をご教示いただいている。

私の知る限りでは、初期B’zの、ROCKMAN使用期の松本サウンドの再現において彼の右に出る者はいないと思う。

以下に彼のTwitterアカウントとYouTubeチャンネルURLを記載しておくので、ご興味のある方は是非ともチェックを。

※あっちゃんさんのTwitterアカウント

※あっちゃんさんのYouTubeチャンネル

このSUSTAINORが手元に届いて音を出してみてビックリしたのは、歪みの音色もさることながらクリーンチャンネルの音色もまたじつに素晴らしいことだ。

また、コンプの効き具合が絶妙である。

「これがアナログというやつか!」と感動した次第である。

むかし、某ギター雑誌で「ROCKMANの歪みの音色はフワッとしたようなかんじ」と表現したギタリストがいたが、たしかに歪みの音はそのような浮遊感も感じ取れる。

個人的にはこの歪みの音色はリズムギターのトラックで使用し、リードギターのトラックではXPRを使用したりして使い分けている。

とくに、この歪みの音色はシンセの打ち込み系デジタルサウンドと相性が良いように思う。

このROCKMANの歪みを大体的に使用し、シンセの打ち込み系デジタルサウンドの融合を試みた最初の先駆者は浅倉大介氏と記憶しているが、そこでは葛城哲哉氏がROCKMANサウンドを奏でている(accessやTMRなどの楽曲でそのサウンドが確認できる)。

個人的な感想だが、このサウンドの組み合わせはホントに素晴らしい。

このモデル、数年前までは中古市場でよく見かけたのだが、最近は以前ほどたくさん見かけなくなった。

1980年代に発売された機材であるためビンテージ品の類となり、価格も高騰しつつある。

このモデルの歴史や特徴などについては、Guitar Stuffさんのブログに詳しく記されているので、興味のある方はそちらをご参照くだされ。

※Guitar Stuffさんのブログ

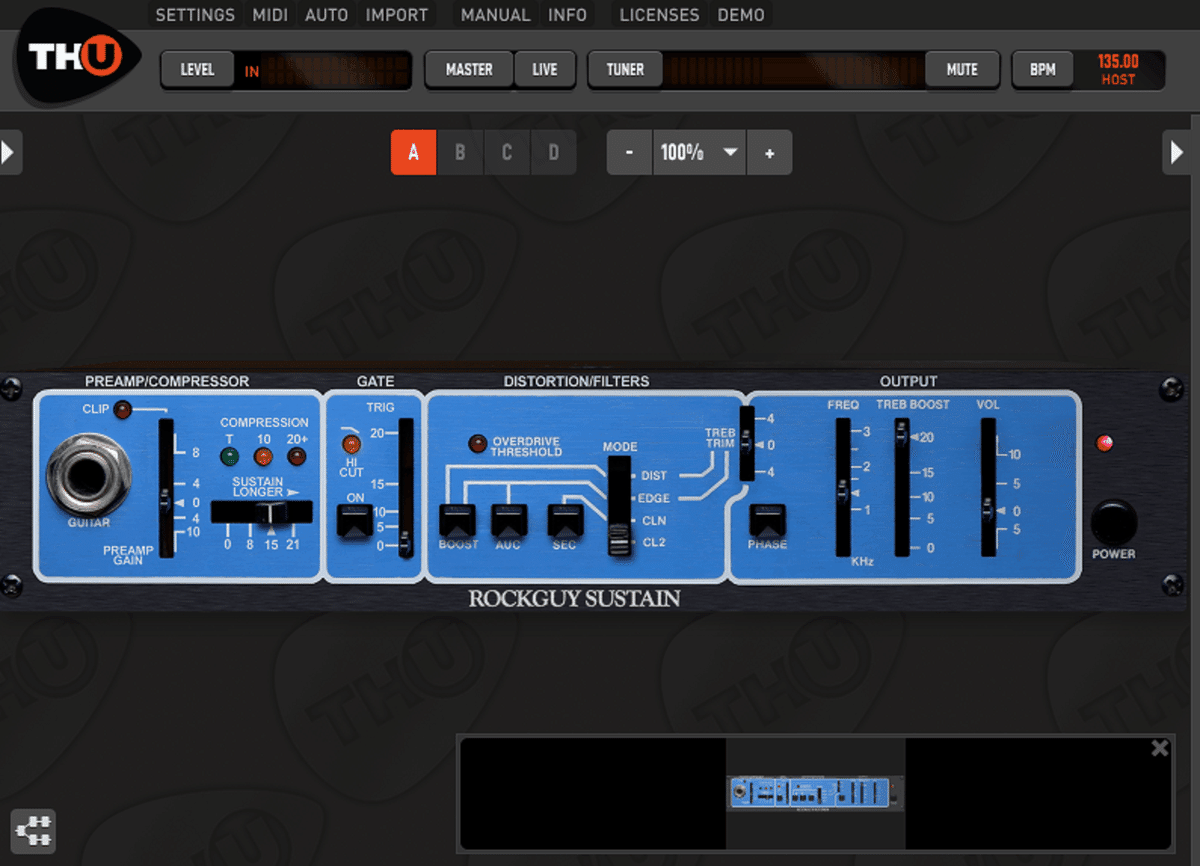

最近はこのSUSTAINORを再現したプラグインソフトが出ていて、実際に私もそのプラグインソフトを購入してみたのだが、やはり実機の音色とは若干違ったニュアンスを感じた。

音はキレイなのだが、アナログライクな温かみや芯の太さのようなものが弱い気がした。

しかし、実機のように故障はなく、手軽に使えるのでデモ作りにとても重宝している。

もう少しテクノロジーが進化すれば完全再現できる日が来るのだろうか?

とにかく、ビンテージ品は故障が悩みのタネである(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?