西洋音楽が音楽の基礎にあるのは何故か

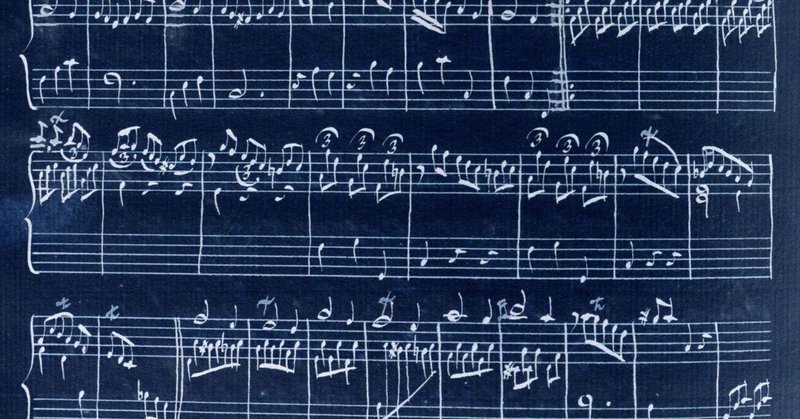

記譜法や音階・調性や和声など、現代において一般的に音楽で使用される理論や音楽感覚は西洋音楽が基になっているのは「当たり前」とされていることです。

今回はピアニストとしての側面ではなくピアノレッスンや理論、イヤートレーニングをする「教育者」としての側面を考えた時、自分に於いて音感教育はどうあるべきなのかということを投稿してみます。

このようなタイトルを書くと必ず「音楽は西洋だけではない」「音楽に優劣はない」という意見が出てくるとは思いますが、僕は西洋音楽の考え方をきちんと学ぶ事でそのほかの音楽を学ぶ時にも役に立つのではないかと思っています。

反対意見や違った角度の見方もあると思いますが、結論から言うと一般的な「音楽を仕事とする」には西洋音楽を基にした音感教育が必要だと考えています。

音楽を生業とする演奏家や作編曲家は音感教育を受けた人が多くいます。子供の時の音感教育、僕の場合はヤマハ音楽教室でしたが、「きちんとした西洋音楽理論」が基になっているのならどんな方法でも良いでしょう。

一方できちんとした音感教育を受けずとも音楽を生業としている人もたくさんいますが、その音楽は西洋で生まれた音楽の考え方が基本にあります。

もちろん音楽に優劣などありません。

僕は西洋音楽至上主義ではないと前置きして、音楽教育という点で「西洋音楽が基礎になっている理由」について。

西洋音楽の音階が世界中に浸透しているのはなぜか、、、、端的にいうと西洋の音楽において理論の組み立てを行った(端緒はピタゴラスが音階を発見してそれを理論的に研究したこと)からではないかと僕は考えます。

理論化することで一般的に伝えることが容易になったのだと推測します。インドや中東などの音階は西洋とは違うし、日本の雅楽や民謡なども口伝によるもの。したがってローカルには伝わるけれど、グローバルには伝わりにくいのではないか?

西洋音楽は理論化され、音楽を演奏する人の基盤の部分(楽譜のルールや音階、調性、和声など)が共通化することができ、これが世界中で認識しやすくなった理由なのではないかと思います。

もちろんこれだけではないと思います。西洋以外の世界の音楽おいても理論は存在していますが、西洋の理論が他よりも伝播しやすいと思います。これには西洋の世界進出も関わっているのではないでしょうか?

歴史的には西洋文化は16世紀以降、世界各地に伝播していきます。植民地化の是非はここでは語りませんが、音楽史として捉えると16世紀ごろと言えばルネサンス音楽の時期、すでに五線譜による記譜が確立されていました。

一度歌ったり演奏すると消えてしまう音楽を「記譜」する事でその音楽が存在した事を別の所にいる人に伝える事ができるようになり、その記譜が誰にでもわかるようにするには共通のルールである「理論」が必要になります。

西洋が世界進出するよりも遥か昔、紀元前500年頃にはすでにピタゴラスが弦の長さの違いから音階を発見し、音程が理論的に決められていました。さらにもっと以前の紀元前2000年頃、メソポタミア文明の遺構には楔形文字で音が記録されていたようです。

形のないものを文字や記号などで「論理的に記録」する事でそれが広まっていくと言う事です。

先ほど五線譜の話が出たので楽譜の歴史を紐解くと、音楽を記述する手法は9世紀頃のネウマ譜からで、キリスト教の聖歌を歌う時の声の高さや長さを歌詞上に書き込んだいわゆるメモ書きのようなもので、これは書いた本人しかわかりません。

しかし11世紀頃にグィード・ダレッツォによって「アンティフォナリウム序説」が書かれ、これはグレゴリオ聖歌を覚えやすく、かつ指導しやすくするためのもの(ソルフェージュの基礎)で、歌詞の上に4本の線を引いて音の高さや長さを表す現代の楽譜の原型となりました。

グィード・ダレッツォが聖ヨハネ讃歌の6節ある歌詞から最初の音の高さでドレミの階名を誕生させたのは有名な話です。

また、14世紀頃には弦楽器のタブラチュア(tablature)がすでにあったそうです。その頃はグーテンベルクによる活版印刷も発明された頃ですので、そのようなことも西洋音楽が容易に広まった要因ではないでしょうか?

先程、日本の雅楽では口伝によって音楽を伝えると言いましたが、中国で三分損益法による音程が考えられて、それが理論として奈良時代に持ち込まれた事を考えるとアジアでは中華世界から理論が広がっていったと考える事ができます。

中国にも楽譜はありますが、こちらは漢字によるもので西洋の楽譜とは違うものです。幅広く浸透すると言う意味では西洋の記譜法の方がわかりやすかったのではないでしょうか?

音の響きや調和という点でヨーロッパのピタゴラスと中国の三分損益法の共通点を調べるととても興味深いので、またいつか書いてみたいと思います。

もしも西洋ではなくその他の地域の音楽が現代の音楽の基礎となっていたら、今とは全く異なる音楽の常識が発達しているはずです。

ちなみにイスラム世界にも前述のネウマ譜が存在し、そちらが世界最古のネウマ譜と言われています。

イスラム教の礼拝には音楽を用いないと言われていますが、声の高さや長さをネウマ譜で表す音楽の原型は存在していたようです。こちらのほうもいつか調べてみたいです。

→面白そうな本があったのでリンク📖

【イスラムと音楽 】イスラムは音楽を忌避しているのか

https://www.stylenote.co.jp/bd/isbn/9784799801437/

話がかなり拡大してきたのでここで元に戻ります。

西洋において音や響きを理論化、さらに記譜法で音や表現などをシンボル化することで異なる言語でも伝わりやすくした結果、西洋音楽の考えが世界中に広まったのではないでしょうか?

また、漢字やアラビア文字のような複雑さがなく西洋の文字かシンプルであった理由もその一つであると考えられます。

現代において新たな記譜法や音楽理論が一般化しないのはこれまで使用されてきた西洋音楽を基盤としたものが非常に使いやすく強固なものであるという事です。

ロック、ブルース、ジャズ、ラテンなどポピュラーミュージックにとどまらず、日本の演歌もやはり西洋音楽のドレミが基本になっています。そしてそれを五線譜やタブ譜を用いて西洋音楽的な和声を含め、音楽的に伝えます。

「音を楽しむ」のに譜面が読めなくても良いし、耳があれば良いと言う人もいます。しかしその「楽しむ音」は西洋音楽を基本としているものがほとんどです。

このような音楽を教えるためにはやはり西洋音楽のルールに則って伝えることが大切だと思います。

「当たり前」と言われるようなことを長々と書いてみました(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?