「やっぱ好きやねん」”ソロの細道”Vol.27「大阪」~47都道府県一人旅エッセイ~

大阪への憧れが私の中で育まれたのは、幼い頃から見ていた「吉本新喜劇」の影響だったのかもしれない。

沖縄ではなぜかしばらくの間、土曜の午後にテレビで吉本新喜劇が放送されていて、まだ週休五日になっていなかった小学校の土曜日の授業を終えて帰宅し、家でお昼を食べながら見ていた記憶が今でもある。

その劇の中で繰り広げられるドタバタと、出演者が話す関西弁は、幼心にインパクトを残していたようで、いつの間にかある程度の関西弁をしゃべることができるようになっていた。

月日は流れで高校生になった頃、吉本新喜劇は全国放送のゴールデンに進出。そのタイミングで初の全国オーディションを開催することになり、私は親に黙って履歴書を送ったものの、案の定落ちてしまったのは、今でも親には言っていない秘密の一つだ。

そんな憧れの地だった大阪ではあるが、大学で沖縄を出た後もなかなか訪れることはなく、一度出来たばかりのユニバーサルスタジオジャパンや海遊館を楽しんだくらい。

それが変わったのは、今の仕事に転職してからだった。年に何度か出張をする機会に恵まれ、その出張の前後で大阪の色々な場所へと足を運ぶようになり、またキタもミナミも美味しいお店を巡るようになっていった。

そんな大阪だったので、なかなか一つのエピソードに絞ることは難しい。なので今回は「大阪、やっぱすきやねん」という小話をいくつか書きたいと思う。

大阪で最も好きな場所はどこか?と聞かれたら、私は「中の島」界隈だと答える。

朝に淀川沿いを散歩するのも心地よいし、夜にイルミネーションを眺めながら肥後橋あたりの酒場で酒を飲むというのも最高。

もちろんほろ酔いになった後は、川沿いを歩きつつ夜風で酔いを醒ます、というのが王道の楽しみ方だ。

そうなると必然的に出張での宿泊先は、肥後橋のホテルを選ぶことが多くなる。

そしてかつて肥後橋には、伝説の店が存在した。名物店主の美味しい料理を常連さんと楽しめる立ち飲み屋だった。

その飲み屋には、肥後橋に泊まる度に顔を出そうとしたものの、いつも満席で断念していたのだけれど、ある日いつものように肥後橋に泊まろうと予定していたら、なんと肥後橋から移転するということを知った。

しかもその移転前の最終営業週が、私が大阪へ行く日。これは運命と思い、絶対にこのタイミングでお店に行こうと心に決めたのだ。

そしてその日がやってきた。仕事を一段落させ、スマホで業務が出来る状態を作ったうえで、開店時間に訪れると既に長蛇の列が・・・。

え、立ち飲み屋ですよね?と思ってしまうが、それこそがこのお店の人気を表しているのだろうか。

結局、2時間待ってようやく入店。

移転前ラスト週ということで店内は大混乱も、誰もがニコニコ。店長の愛嬌ですべて許される感じ。

実際に一番の特等席で、店長と副店長の踊るような料理のさばきっぷりを見てると感動してくる。

そしてお客さん一人一人への「お疲れ様で~~~す」「幸せです~」などの店長の名文句?の数々も。

こうして肥後橋の名店は梅田へと移転し、立ち飲みから座席へ、そしてスタッフ7人体制で色々新しい料理も用意するのだと伺った。

あれから二年、梅田の移転先も大繁盛ということで結局まだ顔を出せていないのだけれど、来年こそはまたお店にお邪魔したいと思う。

大阪はキタ(梅田や北新地など)とミナミ(なんばなど)に分かれているといのは有名な話だが、やはりミナミがより濃いというか、ステレオタイプの大阪らしさを感じられる気がする。

そんなミナミの名物は、やはりお好み焼きにタコ焼きに串カツなどになるだろうか。

道頓堀での”食い倒れ”としては、〆の金龍ラーメンも外せないところ。

そして私の大阪への思慕の原点である「なんばグランド花月」。毎日多くの芸人が出演し、また新喜劇も楽しめるのは嬉しい。

最後は大阪の歴史に触れる旅。

大阪と言えば”太閤はん”こと豊臣秀吉の街であり、そしてその豊臣家が滅亡した”大坂の陣”、その戦いで活躍したのが真田幸村(信繁)。

数年前の10月9日、大阪に居た私は、幸村の”大坂城入城の日”に大阪へ居る偶然を活かし、幸村の所縁の地巡りをしたのだった。

その頃はちょうどNHK大河ドラマで「真田丸」が放映されていた頃で、多くの観光客が居たのも覚えている。

まずは大坂城へ。

1614年の10月9日、和歌山県の九度山を脱出した真田幸村は、大坂城へ入城。

そこから大坂方の中心人物として、二度にわたる大坂の陣を戦うことになる。

「大坂の陣」での見所は、やはり真田幸村が大活躍した”真田丸”という出城だろうか。

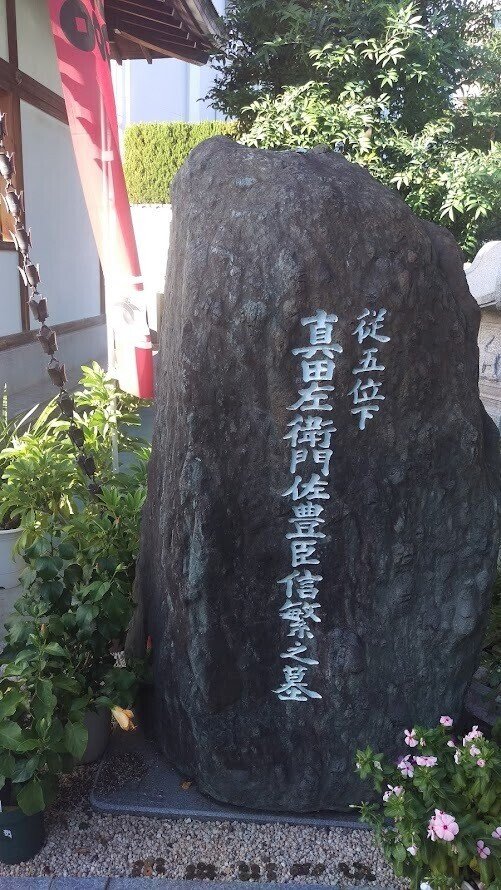

今はその跡地とされる場所が心眼寺というお寺になっていて、その境内には石碑が建てられている。

この心眼寺は、真田幸村と息子の真田大助を弔うために建てられたお寺ではあるが、当時の大坂は徳川幕府の直轄地となっており、ようやくお墓が建立されたのは400年ほど経ったつい最近というのがとても興味深い。

なお、真田丸があったとされる真田山はなかなかに広く、その中には三光神社もある。ここは合戦後に移転してきた神社で、境内には幸村の銅像や”真田丸と大坂城を繋ぐ抜け道”と伝承されている洞穴などが残っていて、こちらも非常に興味深い場所だ。

その他にも、最後の戦いである「大坂夏の陣」で幸村が本陣を置いていた茶臼山(ここは冬の陣では家康の本陣だった)だったり、幸村が戦いに疲れ果てて休んでいたところを発見し、最後に討たれたと言われている安居神社(安居天神)もあり、半日かけて大阪市内を歩き回れば、大坂の陣を疑似体験できると思う。

現在の大阪の街並みに当時の面影は全く残っていない(徳川方も意図的に破壊した)ものの、こうして所縁の地を巡っていくと、戦国時代の最後にしっかりと名を馳せた幸村の姿を思い描くことが出来るかもしれない。

さてそんな大阪だが、他にも史跡の見所はある。

たとえば堺市。

堺の町と言えば、日本一の古墳群と千利休を始めとした町人文化。

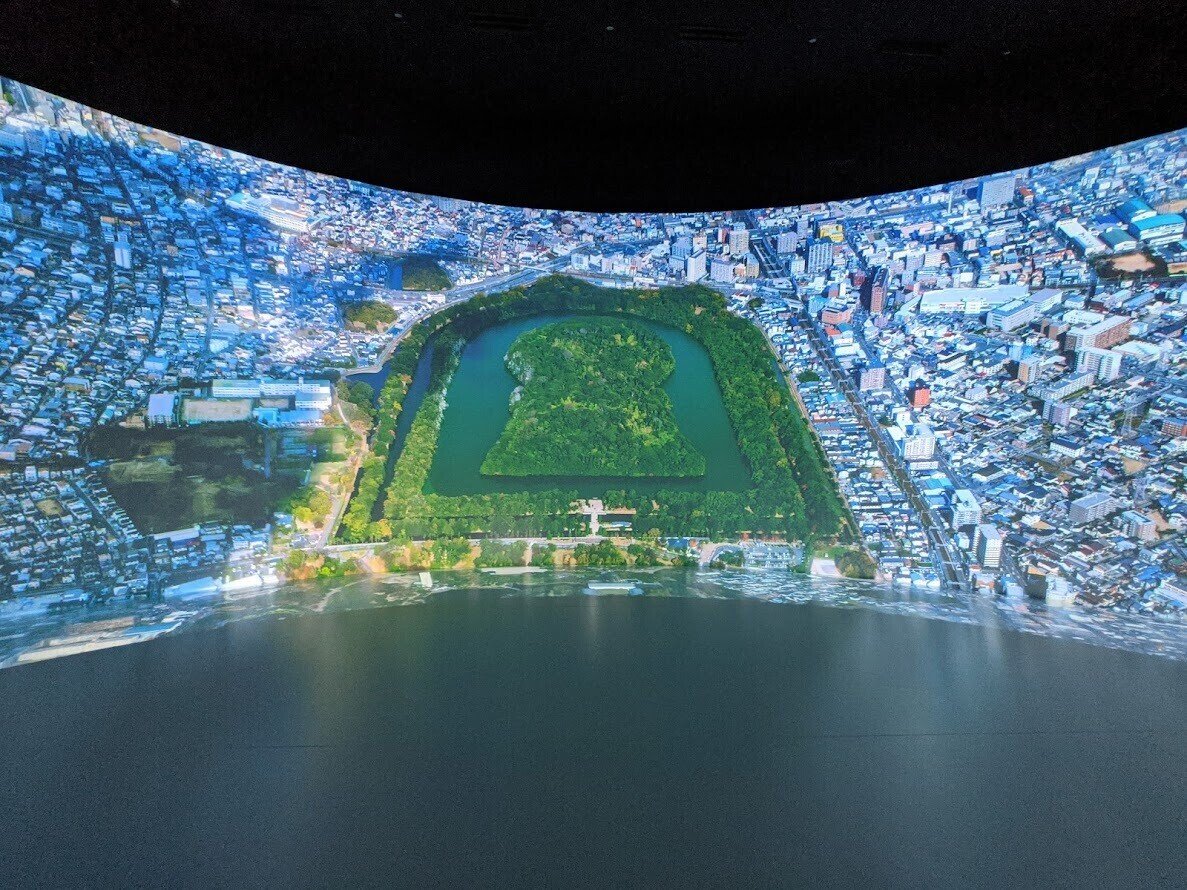

”百舌鳥古墳群”と呼ばれる44基の古墳があり、その中でも日本最大かつ世界最大規模の墓である”大仙陵古墳”が有名。仁徳天皇陵だと伝えられているその古墳は、現在は宮内庁が管理している。

この大仙陵古墳を見に行ったものの、あまりに大きすぎて近くで見ても森とお堀にしか見えないくらい。一周はしてみたけれど、ほぼ全貌は分からず。

不思議に感じるのは、住宅街のど真ん中にある(正確には古墳の周りに住宅が建てられた)こと。

古墳の隣に住むというのもなかなか不思議な気分だろう。

もともと堺市には100基以上の古墳があり、戦争の空襲及び宅地開発で半分以上が無くなったようで、堺市民にとっては古墳は身近な存在なのかもしれない。

というわけで近くからでは全く分からなかったので、大仙陵古墳のすぐ隣にある公園の中にある”百舌鳥古墳群ビジターセンター”にて、空撮映像を見る。これでようやくイメージがつくというもの。

このビジターセンターは無料で見物できるが、大型ビジョンで映し出される映像は見ごたえがあり、また百舌鳥古墳グッズも販売しているのでオススメ。

そして堺にはその他にも、千利休の足跡が残っていて、”さかい利晶の杜”は千利休と与謝野晶子のミュージアムになっていて、二人の生涯を中心に展示がある。

堺で生まれ、生涯のほとんどを堺で過ごした茶人、千利休は、現在の茶道を確立した大茶人なわけだが、その千利休から直接茶の湯をふるまわれる体験をできるVRコーナーが目玉。

バーチャルな世界で安土桃山時代の堺の町を自由に歩き回り、そしてその後にバーチャル茶道体験ができるというもの。これがなかなかに良くできていて大満足。

そして堺の街ではもう一つ。

”南宗寺”は、戦国大名・三好長慶が建立した禅寺で、この地で修行した千利休やその師の武野紹鴎などの一門の所縁の寺でもあるが、何より気になるのは、実はこの地に徳川家康の墓が密かにあると言われていること。

ご存知の通り、徳川家康は影武者説が存在していて、漫画「影武者徳川家康」も有名だが、その中の説の一つが大坂の陣で家康が討死したという説。

その説では大阪で死んだ家康をこの南宗寺に一度葬り、そこから静岡の久能山に移したとされている。

それを裏付けるかのように、この大阪のお寺には後を継いだ将軍、徳川秀忠や徳川家光が参詣した記録が残っている他、葵の紋のある建物が建てられたりしてる。

真相はもちろん藪の中だが、歴史のifを感じさせる、ロマンある場所だった。

大坂は他にも岸和田では”だんじり会館”でだんじり祭りのことを知ることが出来たり、もちろん海遊館やUSJといったパークも人気。

まだまだ尽きない大阪の魅力を前に、「やっぱすきやねん」とつい口に出してしまうのだった。(なお私のカラオケの十八番でもある)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?