言葉を知ることは、相手を理解すること。

どうも。毎日投稿7日目のリョウです。今日もnote書くよ。

突然ですが、私は英語が好きです。というか言葉が好きです。学問としてではなく、表現からその国のお国柄みたいなものが垣間見えるように感じることが何より楽しいのです。

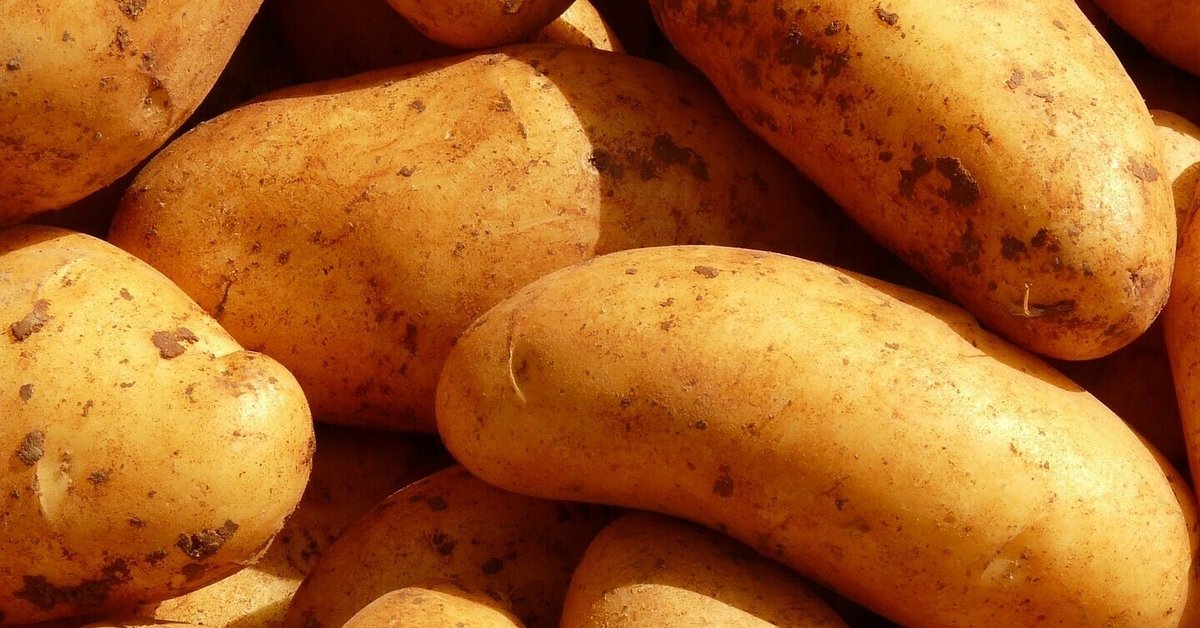

例えば、フランス語で『じゃがいも』は pomme de terre といいます。直訳するとこれは『大地のリンゴ』という意味です。ここまでは知っている人もいると思いますが、なぜ大地のリンゴと表現したのでしょう?

調べてみたところ、生のじゃがいもを食べたときの食感がリンゴそっくりだったかららしいです。つまり、彼らは口から pomme de terre という言葉を見出したわけです。

一方で、中国ではじゃがいものことを土豆と呼ぶそうです。大地の豆ですね。少し調べたのですがすぐに理由はでてきませんでした。なのでどのようにしてこの言葉が生まれたのかはまだわかりませんが、大地の豆と呼んでいるということは、フランス人と同じく彼らは既に存在しているものとの共通点をじゃがいもに見出して命名したということになると思います。

さて、ここで一旦立ち返って日本ではなぜあのイモを『じゃがいも』と呼ぶのかを考えてみましょう。これは17世紀初めにオランダ船によってジャワ島から伝わってきた芋のことを『ジャガタラ芋』と呼んだことが始まりで、それがだんだんと訛っていって『じゃがいも』になったそうです。

つまり、日本人は大陸の人たちとは違って、外から伝わってきたものをそのまま受け入れ、名前にしてしまうという特徴があるみたいですね。

といった感じで、言葉一つとってもその国の特徴がよく現れてきます。今回はジャガイモでしたが、これに限らず飲み物や着るもの、履くもの、挨拶など本当にさまざまなところでその国の特徴というものが出てきます。そしてそれを理解することは広く人を理解することにつながります。それって最強の知識なのではないでしょうか?何をするにしても人と関わることは避けられないので、こういったことを知ることで言葉の裏に隠れたその人の考え方を理解することの助けになるのではないかな、と私は思っています。

といったところで、今日はこんなところで。また明日会いましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?