旅ぃ〜行けぇばぁ〜 #2

☆盛岡 宮沢賢治とその時代

1990年代後半に当時交際していた最初の妻となる女人と岩手盛岡から花巻に至る旅を決行、予てから好きだった宮沢賢治の足跡を訪ねた。

宮沢賢治は明治29年8月27日、岩手花巻町に産まれた。

仏教信篤の家庭に育ったからか後に法華経信者となるが、浄土真宗信者の父に強く反対され又この時期に最愛の妹トシが病死したことを契機に表向きには国柱会からは遠ざかる。

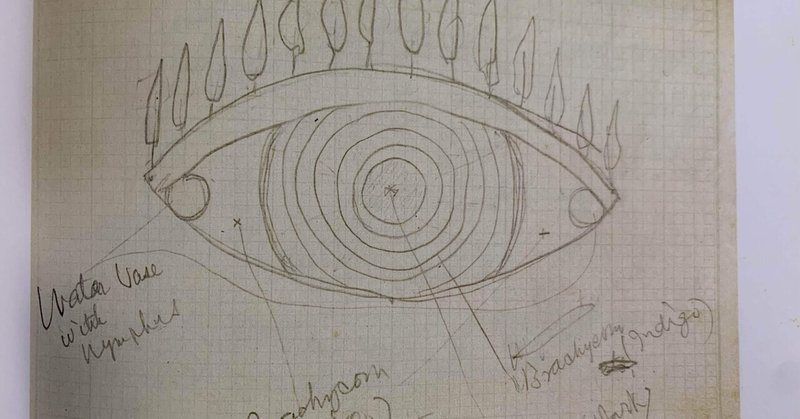

少年期に鉱石集めに没頭したことから後に地質学についてかなり深掘りして研究に没頭した。

大正4年1915年春に盛岡高等農林学校に首席入学し、在学中「化学本論」を発表。

この在学中にロシア革命、シベリア出兵、第一次世界大戦終結、米騒動、ベルサイユ条約発効など日本と世界を取り巻く情勢は激しく動き、賢治は宝石業を計画したり浮世絵蒐集に没頭していたが、大正9年に農林学校を卒業、同時に国柱会に入信したが父に反対されても、尚奉仕活動に没入してゆく。

そんな中父は関西方面に賢治を誘い伊勢、奈良、比叡山と旅をする。

が、そんな折に花巻高女の教師になっていた妹トシが肺炎に罹り死線を彷徨った。

手厚い看病の後、一時的に回復するが程なくトシは亡くなってしまう。

この時の賢治の心の慟哭を記したのが「永訣の朝」である。

大正11年 花巻農学校教諭となり詩歌を作り歌い、作劇もしそれらを徐々に書き溜めて「心象スケッチ 春と修羅」「注文の多い料理店」を自費出版で刊行する。

「注文の多い料理店」は賢治と同世代の画家でやはり無名だったが晩年の賢治の相談役となる菊池武雄(写真フレーム5)が賢治からの依頼により初版本の挿画を書く。

生前の賢治の数少ない出版物として大変貴重だが、殆どの大手出版社からは抹殺された。

現に菊池が知己を得て「赤い鳥」の挿画を担当する段階で主宰の鈴木三重吉に「注文の多い料理店」の感想を乞うた時、三重吉は「あんな童話はロシアにでも持ってゆくんだな」とにべもなかったというが、賢治が自費で1000部刷った翌月大正14年1925年1月号の「赤い鳥」で「注文の多い料理店」の一頁広告を無償で打ってくれたと言う。

又「注文の多い料理店」よりも先大正13年4月に出版されていた「心象スケッチ 春と修羅」の方も7月にダダイストの辻潤が『読売新聞』に連載していたエッセイで紹介。

詩人の佐藤惣之助も雑誌『日本詩人』12号で若い詩人に「宮沢君のようなオリジナリティーを持つよう」と例に挙げた。

中原中也は夜店で5銭で売っていた『春と修羅』のゾッキ本を買い集め、知人に配っている。

大正14年7月、詩人の草野心平の同人誌『銅鑼』に参加する。

同年11月23日、花巻の北上川小船渡に東北帝国大学地質古生物教室の早坂一郎教授を案内、賢治が採集したバタグルミ(クルミの古種)化石の学術調査に協力。この場所を賢治は「イギリス海岸」と名付けていた(最後の写真)。

やがて賢治は花巻農学校教諭を辞し、いよいよ自分の理想郷とも言うべきイーハトーブの実現に取り組む。

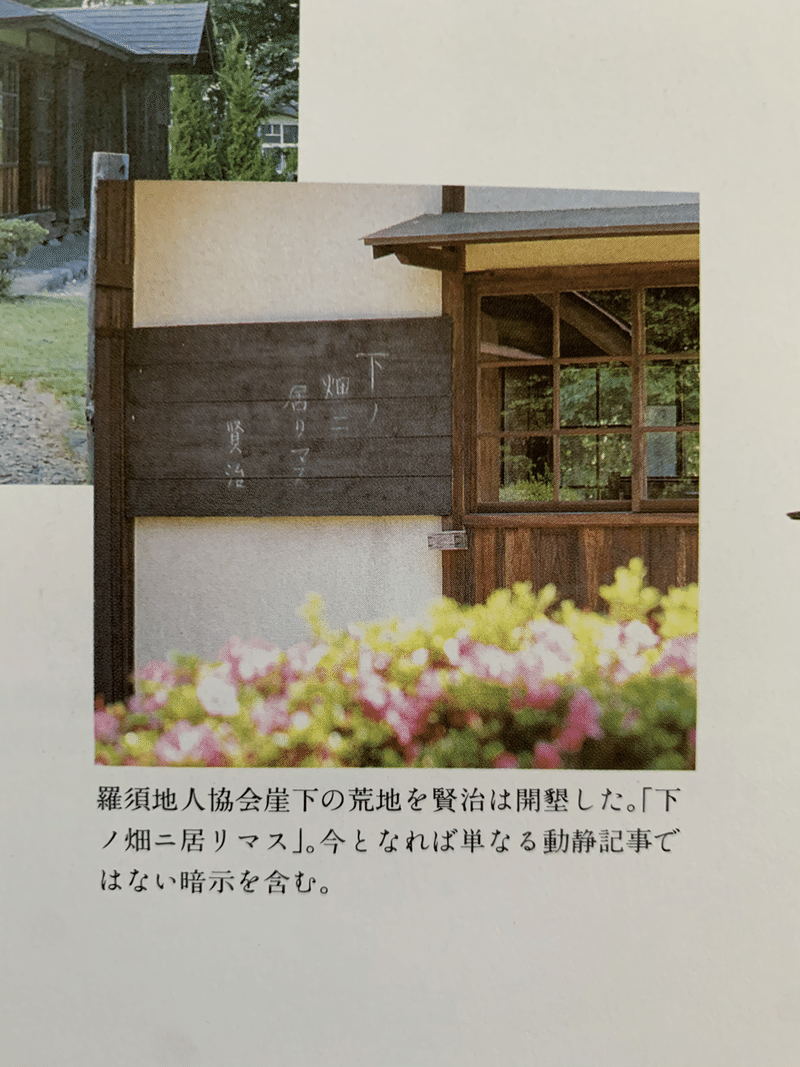

大正15年4月、実家を出て、かつてトシが療養生活をしていた下根子桜の別宅に移り、改装。

周囲を開墾して畑と花壇を作った。

ここで白菜、とうもろこし、トマト、セロリ、アスパラガスなど野菜を栽培するとともに、チューリップやヒヤシンスの花を咲かせた。

賢治は野菜をリヤカーで売り歩いたが、当時の農民にはリヤカーは高級品で、賢治の農業は金持ちの道楽とみられてしまう。

野菜を勝手に持っていかれても笑って許していた。農村の水路修理などの共同作業も参加せず金を包んで済ませている。

また畑の白菜を全て盗まれるという嫌がらせにあった話を詩に残している。

「羅須地人協会」として農学校の卒業生や近在の篤農家を集め、農業や肥料の講習、レコードコンサートや音楽楽団の練習を始めた。

6月『農民芸術概論綱要』起稿。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」として農民芸術の実践を試みた。

また肥料設計事務所を開設、無料で肥料計算の相談に応じた。

この様子は「それでは計算いたしませう」という詩に書かれている。

12月2日、上京しタイプライター、セロ、オルガン、エスペラント語を習い、観劇、資金は父親頼みだった。

18日、高村光太郎を訪ねている。年末帰花。

1927年(昭和2年)2月1日、『岩手日報』夕刊二面で「農村文化の創造に努む/花巻の青年有志が/地人協会を組織し/自然生活に立ち返る」の見出しで賢治の活動が紹介される。

これが社会主義教育と疑われ、花巻警察の聴取を受ける。以後、羅須地人協会の集会は不定期になり、オーケストラも一時解散した。

この頃、小学校教員の高瀬露という女性が協会にしばしば通ってくるようになる。

高瀬は賢治の身の回りの世話をしようとしたが、賢治は居留守を使ったり、顔に灰を塗って出てきたりするなどして彼女の厚意を避けようとした。

協会に人が集まった時、高瀬はカレーライスを作ってもてなしたが、賢治は「私には食べる資格がありません」と拒否、怒った高瀬はオルガンを激しく引き鳴らした。

その後、彼女は賢治の悪口を言って回るようになったが、父の政次郎は「はじめて女のひとにあったとき、おまえは甘い言葉をかけ白い歯を出して笑ったろう」と賢治の態度を叱った。

1928年(昭和3年)6月、胆沢郡水沢町(現在の水沢市)の豪家出身で、伊豆大島に住む伊藤七雄を訪問。

伊藤は結核療養のため大島に移り、ここに園芸学校を建設するにあたって賢治の助言を得るため相談していた(1931年伊藤の死去に伴い学校は消滅した)。

この訪問は伊藤の妹・チヱとの見合いの意味もあったが、チヱの回想によれば賢治は結婚について全く眼中にない様子だったという。

しかし1931年、森荘已池を訪ねた賢治は「伊藤さんと結婚するかもしれません」と話している。

肥料相談や稲作指導に奔走していたが、8月10日、高熱で倒れ、花巻病院で両側肺湿潤との診断を受ける。

以後、実家で病臥生活となる。

1930年(昭和5年)体調が回復に向かい、文語詩の制作をはじめる。

5月東磐井郡の陸中松川駅前にあった東北砕石工場主の鈴木東蔵が来訪。

鈴木は石灰岩とカリ肥料を加えた安価な合成肥料の販売を計画しており、賢治も賛同する。

1931年(昭和6年)2月21日東北砕石工場花巻出張所が開設。

父の政次郎は病弱な賢治を外に出すのを心配し、工場に融資を行って花巻に出張所を作り、仕事をさせようとの考えだった。

しかし技師となった賢治は製品の改造、広告文の起草、製品の注文取り・販売などで東奔西走する。

農閑期、石灰は売れなくなる。そこで賢治は石灰を壁材料に転用することを考え、9月19日、40キログラムもの製品見本を鞄に詰めて上京する。

翌20日、神田駿河台の旅館「八幡館」に泊まるが高熱で倒れ、死を覚悟して、家族に遺書を書く。

27日、最期の別れのつもりで父親に電話をかける。政次郎は東京の小林六太郎に頼み、翌日賢治は花巻に戻って、すぐ病臥生活となる。

11月、手帳に『雨ニモマケズ』を書く。

1932年(昭和7年)3月、『児童文学』第二冊に「グスコーブドリの伝記」発表、挿絵は棟方志功である。

病床では文語詩の制作や過去の作品の推敲に取り組む。

前年冬から医者にもかからず、薬はビール酵母と竹の皮を煎じたものを飲むだけだった。

1933年(昭和8年)9月17日から19日まで鳥谷ヶ崎(とやがさき)神社のお祭りが行われ、賢治は門口に椅子を出して座り、神輿や山車を見物した。

翌日の朝、昨夜賢治が門口にいるのを見た農民が相談に来た。

話をした後、賢治は呼吸が苦しくなり、往診した医者から急性肺炎の兆しと診断される。

その夜、別の農民が稲作や肥料の相談にやって来る。

賢治は着物を着換え1時間ほど丁寧に相談に乗った後、すぐ二階の病室に運ばれた。

心配した清六が付き添って一緒に寝たが、賢治は「この原稿はみなおまえにやるから、もし小さな本屋からでも出したいところがあったら出してもいい」と話した。

9月21日、午前11時半、突然「南無妙法蓮華経」と唱題する声が聞こえたので家族が急いで二階の病室に行ってみると、賢治は喀血して真っ青な顔になっていた。政次郎が「何か言っておくことはないか」と尋ねると、賢治は「国訳の妙法蓮華経を一千部つくってください」「私の一生の仕事はこのお経をあなたの御手許に届け、そしてあなたが仏さまの心に触れてあなたが一番よい正しい道に入られますようにということを書いておいてください」と語った。政次郎が「おまえもなかなかえらい」と答えて階下に降りると、賢治は清六に「おれもとうとうおとうさんにほめられたものな」と言った。病室に残ったイチが賢治に水を飲ませ、体を拭いてやると「ああいい気持ちだ」と繰り返し、午後1時半、呼吸が変わり潮がひくように息を引き取った。

没時年齢は満37歳。

葬儀は宮沢家の菩提寺で営まれた。18年後の1951年(昭和26年)、宮沢家は日蓮宗に改宗し、墓所は花巻市の身照寺に移された。

また国柱会から法名「真金院三不日賢善男子」が贈られた。

東京都江戸川区の国柱会には賢治の遺骨の一部が納められている。

賢治の遺した業績は大体はウィキペディアによった。

賢治を訪ねる旅は花巻を中心に巡り、立派に復元された羅須地人協会とその軒先に掛けられた「下ノ畑ニオリマス」の黒板が笑を誘った。

この時に購入したペン立ては今でも愛用している。

花巻に向かう途中盛岡で食べたわんこそばは私の胃を刺激したらしく僅か35杯で離脱、彼女は50杯を裕に越えていたが、その晩ホテルで胃痛に見舞われ食事どこで無くなったのは彼女ではなく私の方だった。

彼女はケロっとして、お腹が空いたー💦と元気だったことにこの世の理不尽さを思った。

賢治は激情家にして普段は内省的。

興味あることになると寝食を忘れて取り組む癖があり、私は他人とは思えない。

だが性格は可成り違うし、結婚に対しての考え方もまるで正反対である。

妹も賢治も肺炎で亡くなっている辺りは時代であり今なら死なないで済んだと思うと返す返す残念に思う。

賢治が書いた水彩画の画集を出来得る限り拾った。

賢治を巡るこうした遺品や所縁の場所を観ているだけで、賢治の想像した童話や思想に没頭出来るし、彼の描いた理想郷と志の実現は、彼がもし現代人ならきっと生きて実現出来たであろう事は容易に想像できる。

今では自治体や国の制度がこの大正年間に比べれば少しはマシになっているからだ。

自分の理想や夢を実現する為に動くことの大切さをこの賢治の生き方は、身をもって教えてくれており彼の人生を振り返り、己の為したいことへの実現のための良い教材だと思う。

そこからもしなにがしかを学べれば彼の執着心や行動力は決して無駄では無いのだ。

その事をお伝えしてこの投稿を締めよう。

この長文駄文を最後までお読みいただきお付き合いくださりありがとうございました🙇♂️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?