演歌の源流 # 4

☆**流るる雲よ : 小沢 秀夫 ** 1935

戦前のポリドールレコードはマイク乗り🎙が良い。

1935年と言えば昭和10年だがこの頃のポリドールレコードのSP盤を再生してつくづく思うのは、その''丸さ"だ。

ドイツグラムフォン社の技術提携だから自然とユーロベースの音が聞こえるのである。

コロムビアやビクターのアメリカンな音とは一味も二味も違っていた。

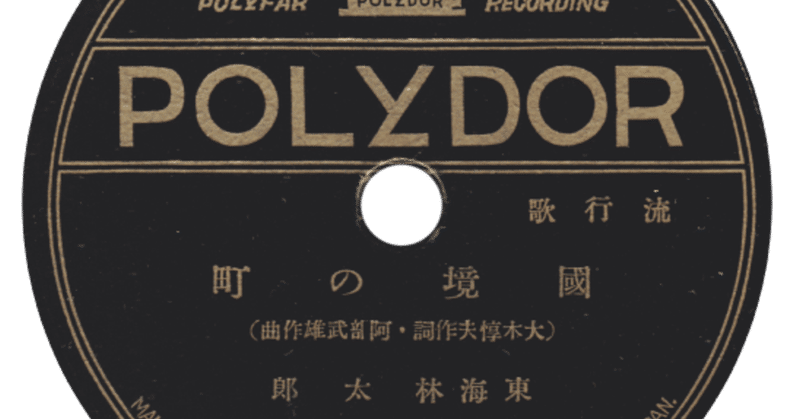

このポリドールレコードで大がつく最初のヒットと言えば、ご存知、直立不動で燕尾服姿、ロイド眼鏡にパーマを掛けた老紳士で馴染深い東海林太郎が歌った♫国境の町 だ。

大陸=満洲の荒野の情景を孤独と厳寒の寂寥溢れる心境を淡々と謳い上げた大木敦夫の詞に荒馬で幌馬車を引く疾走感と言うべきテンポで哀感漂うマイナーキーのメロディーの曲が渾然一体となり東海林太郎がその伴奏に、寧ろ淡々と唄うスタイルが受けた昭和を代表する一曲として人々の記憶に残る。

この歌の偉大さはその後類似する曲が量産されたところにある。

それも他社リリースの曲にまでこれの模倣と言える曲が生まれ、それが又売れると言う事だ。

大陸=満洲は当時、FBの友達申請ではないけれど、つまらない日常から脱して遠い彼の地で夢の生活をしてみないか?と言う甘い勧誘を国を挙げて行っていた夢の別天地だった。

昭和6年の満洲事変をキッカケに中国東北部の広大な土地の権益を半ば強引に軍事制圧する。

そして翌昭和7年には満洲国を築き上げてしまう。

その殖産政策により大陸に眠る多大な資源で一攫千金を夢見た多くの日本人が渡った。

それを半ば煽るような歌がそれだった。

この曲でいきなりのヒットメーカーとなった作曲家 阿部武雄は赤貧の人だった。

生まれてすぐに旅芸人の両親と死別するも、祖父母に寛容に育てられて、何とか東洋音楽学校まで卒業したものの、その後はホテルの学士、無声映画館での伴奏学士なんぞをして日々の生活をしてゆくのが精一杯だったが、知己を得て作詞家藤田まさとの紹介でポリドールレコードの専属作曲家となり、この曲を生み出すまでにそう時間は掛からなかった。

昭和9年1934年のことだった。

同年12月に♫国境の町 翌年の5月には♫むらさき小唄 を、7月♫丹下左膳の唄 と、いずれもタイプの異なる曲を書いてみせ、それを全て

東海林太郎でヒットさせた所に彼の可能性と東海林太郎の歌手としての方向性を決定付けた。

翌8月には酒場調の決定版♫裏町人生 を結城道子と、この人は驚くなかれジャズシンガーである。作詞の島田磬也も阿部に負けず劣らずの漂泊の詩人であった。

翌年1月再びの夫婦モノの♫鴛鴦(おしどり)道中 を青葉笙子と、そして同年5月には上原も出演の映画主題歌で股旅モノの♫徳利の別れ とこれだけのヒット作品を連発して後世に残る遺産を残したにもかかわらず、その後は第一線から退き股旅の如く漂泊する。

阿部の貢献は計り知れないものがあり、現代にも脈々と息づく演歌の地平を切り開き、阿部調とも言える数々の作品を作ったところにある。

地位も名誉も才能もあるのに、そこに留まる事を嫌がって、旅に出る…縛られる事を嫌い自由気ままな時間を楽しむかの如く。

本日はそんな阿部が売れっ子の絶頂期に作ったもう一つのジャンル望郷モノに夫婦モノをミックスしたような幸せな一編♫流るる雲よ をお聴きいただく。

以前小稿の「レディオ日本」で紹介したFM東京の「にっぽんのうた」で初めて聴いてからこの世界観にどっぷり浸かり神保町の富士レコード社でこのオリヂナル盤を見つけた時は小躍りした。

平成の一桁時代の頃だ。

歌唱者:小沢秀夫

尚、阿部武雄の生涯に切り込んだ両書がその道の第一人者 菊池清麿によって書かれた「流浪の作曲家 阿部武雄」が出版されているのでご興味のある方には是非オススメしたい。

忙しない日常からふと…解放されたい皐月のあほぞらにホッコリする逸曲 どうぞ

https://youtu.be/b4AXP39v-DA

本日も最後まで読んで頂きありがとう存知ます😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?