重心と支持基底面を感覚で掴む練習

こんにちは、理学療法士のおかむーです。

今回は、「重心と支持基底面を感覚で掴む練習」について、お話しします。

学生や若手セラピストが “支持基底面+重心線≈アライメント” を捉えるのは、至難の業です。

特に、介助歩行で患者さんの傍についてですと尚更です。

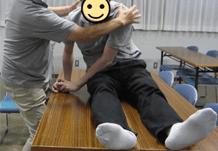

そこで、教員時代、学生達にその感覚を掴ませる練習として、起き上がりの部分介助を実施しました。

起き上がりとした理由は、重心線と支持基底面を見る行程が複数あることと

負荷量の大きい動きのため、介助された側の楽さ度合いがわかりやすいからです。

練習方法として

2人ペアになってもらい、一人はセラピスト、もう一人は患者さん役になります。

患者さん役の人はベッドに寝てもらい、自身が行いやすい方向への寝返りと、上肢を使った起き上がりを行なってもらいます。

セラピスト役は、その様子を患者さん役の人の足の方から観察します。

足の方から観察することで、全身の状態が左右差を踏まえ観察できます。

その時に見る一番のポイントは、使用する上肢の肩関節外転角度です。

理由は、上肢を使用した起き上がりでは、上肢に体重を乗せるとき、その人にとって、上肢がどの位置で体重を乗せると使いやすいかを知るためです。

二番目に、体幹の旋回の動きと体幹と上肢の位置関係です。

上肢を使用した起き上がりでは、上肢に体重心を乗せるために骨盤を中心に体幹を旋回させます。

それを観察して、ある程度、動き方がわかったら実際に介助してみます。

まず、背臥位からon elbowです。

この時ばかりは上肢の力を利用できないので、体幹に最も負担がかかります。

よって、介助量も増えます。

ポイントは、素早く行い、お互いの負担を減らすことです。

動きの方向は、肘に体重が乗る方向です。

※背臥位から長座位までの動作介助時のセラピストの体幹と下肢の使い方で、矢状面上の脊椎肢位はほぼ変わらず、その分、下肢を使用していることにも注目してください。

上腕支持によるバランスがとれていれば、患者さん役の人は楽であり、セラピスト役は指一本で支えられます。

次に、on elbowからon handです。

ここで重要なのは、如何に上肢を使わせるかです。

上肢を最大限に使わせるには、起き上がって長座位になる方向ではなく、手の方向に体重心を持って行きます。

また、この時、ゆっくりした動きの介助で、上肢がしっかり使用されているか確認しながら行います。

学生でありがちなのが、起きて長座位になる事が頭にあるために、体幹を骨盤の中央に持って行こうとします。

でも、それでは上肢は十分に使えません。

最後に、on handから長座位です。

この時の介助もゆっくり行ない、支えている上肢の手でベッドを押して、長座位になることを確認しながら行ないます。

上手く行えたかの判定は、患者さん役の方が、一つ一つの動作が楽で、安定している感じがあるかです。

また、練習する場合は、上記の起き上がり介助法が行える方に指導を仰ぎながら実施すると、掴みが早いです。

学生達にとって、様々な動作介助の中で、これが最も難しいようでした。

逆に、これができると、他の動作を見たり介助するのが楽になる可能性があると言うことです。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?