総合II問5対策(異常気象関連)

13年実施・問5:温室効果ガス・亜硫酸ガス・フロンガス(正誤問題)

14年実施・問5:地球温暖化(正誤問題)

15年実施・問5:地球温暖化・温室効果ガス(正誤問題)

-----傾向が変わった?------

16年実施・問5:PM2.5(語句穴埋め)

17年実施・問5:オゾンホール(語句穴埋め)

18年実施・問5:エルニーニョ現象(語句穴埋め)

19年実施・問5:ヒートアイランド現象(語句穴埋め)

20年実施・問5:酸性雨、黄砂・エーロゾル、ラニーニャ?

問6は天気図から情報読み取る。気象の知識が必要。

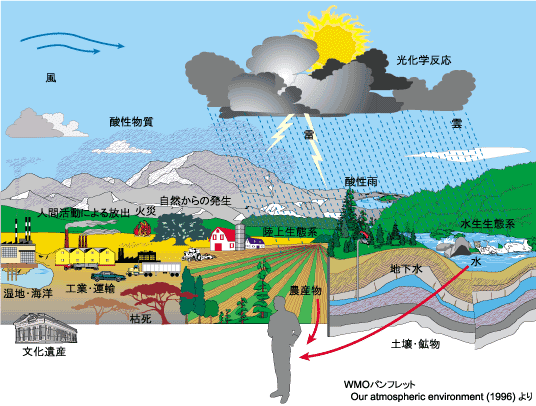

酸性雨

酸性雨とは、二酸化硫黄(SO2)や窒素酸化物(NOx)などを起源とする酸性物質が雨・雪・霧などに溶け込み、通常より強い酸性を示す現象です。酸性雨は、河川や湖沼、土壌を酸性化して生態系に悪影響を与えるほか、コンクリートを溶かしたり、金属に錆を発生させたりして建造物や文化財に被害を与えます。

なお、気象庁では雨などに溶け込み地表に降ってきたものを「湿性降下物」、雨以外の乾いた粒子等の形で降ってきたものを「乾性降下物」として化学成分の測定を行い、両者を併せて「降水・降下じんの化学成分」と呼んでいます。また、現在では、「酸性雨」は湿性降下物及び乾性降下物を併せたものとしてとらえられることが多く、「酸性降下物」という用語も使われます。

大気中の二酸化炭素が十分溶け込んだ場合のpHが5.6であるため、pH5.6が酸性雨の一つの目安となりますが、火山やアルカリ土壌など周辺の状況によって本来の降水のpHは変わります。

黄砂・エーロゾル

黄砂現象とは、東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん(砂やちり)が、上空の風によって運ばれ、浮遊しつつ降下する現象を指します。日本における黄砂現象は、春に観測されることが多く、時には空が黄褐色に煙ることがあります。

黄砂現象発生の有無や黄砂の飛来量は、発生域の強風の程度に加えて、地表面の状態(植生、積雪の有無、土壌水分量、地表面の土壌粒径など)や上空の風の状態によって大きく左右されます。黄砂粒子はいったん大気中に舞い上がると、比較的大きな粒子(粒径が10マイクロメートル以上)は重力によって速やかに落下しますが、小さな粒子(粒径が数マイクロメートル以下)は上空の風によって遠くまで運ばれます。

エーロゾル(大気エーロゾル粒子)とは、空気中に浮遊するちりなどの固体や液体の粒子のことです。大きさは半径0.001マイクロメートル程度から10マイクロメートル程度で、その種類には、人為起源あるいは自然起源のガスから生成される硫酸塩、風によって巻き上げられる海塩、黄砂粒子などのダスト、化石燃料やバイオマスの燃焼から放出されるすすなどがあります。

エーロゾルは、太陽放射を散乱・吸収して地上に到達する日射量を減少させ、気温を低下させる「日傘効果」を持つ一方で、地球からの赤外放射を吸収・再放射するという「温室効果」も持っています。さらに、これら直接効果のほかに、雲粒の核となる微粒子(雲核)として雲の性状(雲粒の数や粒径分布、滞留時間)を変化させることによって、間接的に地球の放射収支を変えるという効果も持っています。このようなエーロゾルが気候へ与える影響を評価するために、その組成分布、粒径分布、空間・時間分布などを把握することが必要とされています。

黄砂・エーロゾルの観測

気象庁では、地上設置型の測器であるスカイラジオメーター、気象衛星などのリモートセンシング技術による観測装置を用いて、黄砂などのエーロゾルの観測を行っています。

また各地の気象台では、空中に浮遊した黄砂で大気が混濁した状態を観測者が目視で確認した時を、黄砂として観測しています。

黄砂分布の予測には、黄砂発生域での黄砂の舞い上がり、移動や拡散、降下の過程等を組み込んだ数値モデルを用いています。さらに、この数値モデルにおいて、静止気象衛星「ひまわり」の観測データを活用することにより、前日の黄砂分布状況を解析しています。

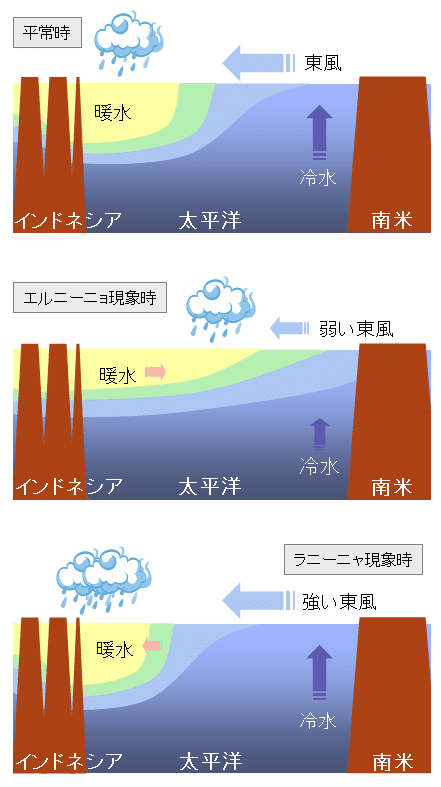

エルニーニョ/ラニーニャ現象

エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象です。逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれ、それぞれ数年おきに発生します。

平常時の状態

太平洋の熱帯域では、貿易風と呼ばれる東風が常に吹いているため、海面付近の暖かい海水が太平洋の西側に吹き寄せられています(図2上)。西部のインドネシア近海では海面下数百メートルまでの表層に暖かい海水が蓄積し、東部の南米沖では、この東風と地球の自転の効果によって深いところから冷たい海水が海面近くに湧き上っています。このため、海面水温は太平洋赤道域の西部で高く、東部で低くなっています。海面水温の高い太平洋西部では、海面からの蒸発が盛んで、大気中に大量の水蒸気が供給され、上空で積乱雲が盛んに発生します。

エルニーニョ現象時の状態

エルニーニョ現象が発生している時には、東風が平常時よりも弱くなり、西部に溜まっていた暖かい海水が東方へ広がるとともに、東部では冷たい水の湧き上りが弱まっています(図2中)。このため、太平洋赤道域の中部から東部では、海面水温が平常時よりも高くなっています。エルニーニョ現象発生時は、積乱雲が盛んに発生する海域が平常時より東へ移ります。

ラニーニャ現象時の状態

ラニーニャ現象が発生している時には、東風が平常時よりも強くなり、西部に暖かい海水がより厚く蓄積する一方、東部では冷たい水の湧き上がりが平常時より強くなります(図2下)。このため、太平洋赤道域の中部から東部では、海面水温が平常時よりも低くなっています。ラニーニャ現象発生時は、インドネシア近海の海上では積乱雲がいっそう盛んに発生します。

日本への影響

エルニーニョ現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が低下し、西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発となります。このため日本付近では、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、気温が低く、日照時間が少なくなる傾向があります。また、西日本日本海側では降水量が多くなる傾向があります。冬季は西高東低の気圧配置が弱まり、気温が高くなる傾向があります。

ラニーニャ現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が上昇し、西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が活発となります。このため日本付近では、夏季は太平洋高気圧が北に張り出しやすくなり、気温が高くなる傾向があります。沖縄・奄美では南から湿った気流の影響を受けやすくなり、降水量が多くなる傾向があります。冬季は西高東低の気圧配置が強まり、気温が低くなる傾向があります。

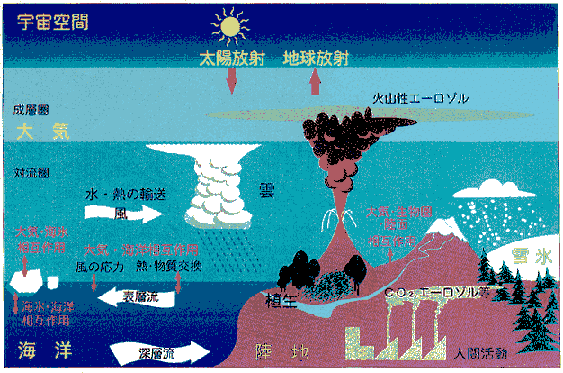

気候変動

地球上で起こる様々な大気現象は太陽から受け取ったエネルギーを源としている。地球が太陽から受け取ったエネルギ-は、大気圏だけではなく、様々な形態を取りながら、海洋・陸地・雪氷・生物圏の間で相互にやりとりされて、最終的には赤外放射として宇宙空間に戻され、ほぼ安定した地球のエネルギ-収支が維持されている。このようなエネルギ-の流れに関与する地球の全システムを気候系と呼び、また大気の平均状態を気候と呼ぶ(下図)。気候は様々な要因により、様々な時間スケールで変動している。

気候変動の要因には自然の要因と人為的な要因がある。自然の要因には大気自身に内在するもののほか海洋の変動、火山の噴火によるエーロゾル(大気中の微粒子)の増加、太陽活動の変化などがある。特に、地球表面の7割を占める海洋は、大気との間で海面を通して熱や水蒸気などを交換しており、海流や海面水温などの変動は大気の運動に大きな影響を及ぼす。一方、人為的な要因には人間活動に伴う二酸化炭素などの温室効果気体の増加やエーロゾルの増加、森林破壊などがある。二酸化炭素などの温室効果気体の増加は、地上気温を上昇させ、森林破壊などの植生の変化は水の循環や地球表面の日射の反射量に影響を及ぼす。

温室効果ガス

工業化時代以降、特に20世紀に入ると急速に、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、人工物質であるハロカーボン類などの温室効果ガスが増加しています。これらの増加がもたらす地球温暖化は、自然の生態系や人間社会に大きな影響を及ぼすことから、人類の生存基盤を揺るがす問題となっています。

二酸化炭素(CO2)

二酸化炭素は、地球温暖化に及ぼす影響がもっとも大きな温室効果ガスです。化石燃料の燃焼とセメント生産及び森林伐採などの土地利用の変化が、大気中の二酸化炭素濃度を増加させています。工業化以前の時代からの大気中二酸化炭素濃度の増加の6割以上が化石燃料の燃焼やセメント生産によるものです。残りの増加は、森林伐採及びその他の土地利用の変化によるものです。これらの増加はすべて人間の活動に起因します(IPCC第5次評価報告書、2013)。

メタン(CH4)

メタンは、二酸化炭素に次いで地球温暖化に及ぼす影響が大きな温室効果ガスです。その放出源は、湿地や水田、家畜や天然ガスの生産、バイオマス燃焼など、多岐にわたります。メタンは、主に大気中のOHラジカル(ラジカルとは非常に反応性が高く不安定な分子)と反応し、消失します。

一酸化二窒素(N2O)

一酸化二窒素は大きな温室効果を持つ気体であり、大気中の寿命は121年です。海洋や土壌から、あるいは窒素肥料の使用や工業活動に伴って放出され、成層圏で主に太陽紫外線により分解されて消滅します。

ハロカーボン類

ハロカーボン類は、フッ素、塩素、臭素などを含んだ炭素化合物の総称であり、その多くは本来自然界には存在しない人工物質です。これらは直接温室効果ガスとして働く一方で、成層圏のオゾン層を破壊することにより、間接的には寒冷化をもたらす働きもあります。ハロカーボン類の大気中濃度は二酸化炭素に比べ100万分の1程度ですが、単位質量あたりの温室効果が数千倍と大きいため、わずかな増加でも地球温暖化への影響は大きくなっています。また、大気中の寿命が比較的長いことから、その影響は長期間におよびます。「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」により国際・国内的に生産等の規制がなされています。

一酸化炭素(CO)

一酸化炭素は、その主な放出源が化石燃料やバイオマスの不完全燃焼およびメタン等炭化水素類の酸化過程であり、大気中のOHラジカルとの反応により消失します。一酸化炭素は地球表面からの赤外放射をほとんど吸収しないため、温室効果ガスではありません。しかし、地上から高度約10kmまでの対流圏のオゾンの前駆物質であるとともに、OHラジカルとの反応を通して他の温室効果ガス濃度に影響を与えます。

対流圏オゾン(O3)

対流圏(地上~高度約10km)に存在するオゾンは、温室効果ガスであるとともに、反応性が高く、大気中でOHラジカルを生成させ、これがメタン等と反応するため、他の温室効果ガスの大気中濃度に影響を与えます。対流圏オゾンは、窒素酸化物(NOx)の存在下で一酸化炭素や炭化水素類の光化学反応で生成され、水素酸化物(HOx:HO2およびOH)との反応によって消失します。また、成層圏から対流圏に輸送され、地表付近では地面に触れて消失します。その濃度は地域、高度、時期により大きく異なります。さらに、オゾンが大部分を占める光化学オキシダントは人間の呼吸器や皮膚に被害を与えることがあり、わが国の環境基準は1時間平均値で60ppb以下とされています。

気象観測について

気象庁は、さまざまな観測測器を用いて気象の観測を行っています。全国約1,300ヶ所に配置した地域気象観測システム(アメダス)では、身近な気象要素である降水量や気温、風、日照時間、積雪深を自動で観測しています。

気象レーダーによる観測では、電波を雨や雪などの降水粒子に当て、反射して戻ってくる電波を解析することで、降水の分布とその強さを観測しています。さらに、降水粒子の動きを反射波のドップラー効果を利用して測ることにより、降水域内のきめ細やかな風の分布を知ることができるので、特に竜巻や突風をもたらす積乱雲の監視に威力を発揮しています。

気象庁は上空大気の観測(高層気象観測)も行っています。そのひとつのラジオゾンデは、気圧計や温度計などを吊り下げた気球を揚げることで、上空の大気を直接的に観測しています。もうひとつのウィンドプロファイラという観測機器は、地上から上空に向けて電波を発射し、大気により散乱されて返ってくる電波のドップラー効果を捉えることで上空の風を間接的に観測するもので、特に強い雨をもたらす湿った大気の流れの把握に威力を発揮しています。

このような基本的な気象観測に加えて、航空機の安全運航に欠かせない航空気象観測も行っています。全国の主要空港では、気象ドップラーレーダーを設置し、降水と風を観測しています。さらに、一部の空港ではレーザー光を用いたドップラーライダーを併用することで、降水のないときでも滑走路周辺の風の急変を捉えることができます。また、雷監視システムにより国内上空に発生した雷の位置を検知しています。これらの情報は、安全かつ確実・効率的な航空機の運航に役立てられています。

航空気象

航空気象観測で観測する気象要素は、風、視程、滑走路視距離(観測装置設置空港のみ)、大気現象、雲、気温、露点温度、気圧、降水量、積雪又は降雪の深さの10種類です。

前略~気象庁では、このような状況を踏まえ、我が国における完全自動化の導入に向けた検討及び技術開発を進め、2017年3月8日に導入を開始しました。

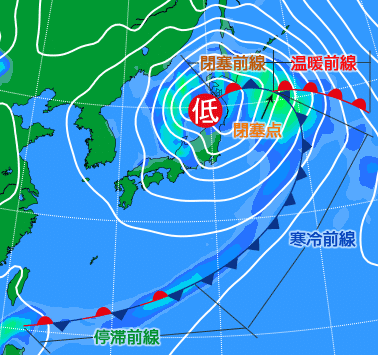

気象知識

前線や気団の名前、特徴を押さえる。日本の四季の気団の変化。

寒冷前線、温暖前線、停滞前線、閉塞前線。の特徴と通過後の変化。

偏西風、貿易風、季節風(モンスーン)

温暖前線

温暖前線(おんだんぜんせん)は寒気より暖気の方が勢力が強く、暖気が寒気を押すようにして進む時にできる前線。

温暖前線が近づくと、気温と湿度は次第に高くなり、気圧は急速に下がります。温暖前線が通過すると気圧はほぼ一定となり、気温と湿度は不連続に上昇します。

温暖前線の前線面の傾斜は比較的緩やかで、降水の範囲は前線から300km程度で前線に伴う雨は、通常、絶え間なく降り、降水の強さもあまり変化しない事が多くなっています。

寒冷前線

寒冷前線(かんれいぜんせん)は暖気より寒気の方が勢力が強く、寒気が暖気を押しのけて進む時にできる前線。

寒冷前線が近づくと気圧は下がり始め、前線の通過後には急上昇します。気温と湿度は前線の通過前は高めですが、前線の通過後には急激に下がります。風は前線の通過前は南東~南西の南よりの風ですが、前線の通過後には西~北西に風向が急変する事が特徴です。

寒冷前線の前線面の傾斜は温暖前線より急で、降水の範囲は数10~100km程度と範囲は狭くなりますが、前線にう伴う雨は強弱の大きいしゅう雨となり、激しい雷や雹、突風などを伴う事もあります。

停滞前線

停滞前線(ていたいぜんせん)は暖気と寒気の勢力が同程度で前線がほとんど動かない(停滞)する前線。

停滞前線付近では地上の天気図の等圧線と500hPaなど高層天気図の等高度線が平行になる事が多くなります。停滞前線はどの季節にも表れ、梅雨季の前半の梅雨前線は停滞しやすい特徴があります。

閉塞前線

閉塞前線(へいそくぜんせん)は温帯低気圧の域内で、寒冷前線が温暖前線に追いついた時にできる前線。

通常、寒冷前線は温暖前線より速度が速くなっています。

追いついた寒冷前線の後ろの寒気が温暖前線の前にある寒気より温度が低い時には、寒冷型閉塞前線(かんれいがたへいそくぜんせん)といい、寒冷型といいます。逆に温暖前線の前にある寒気が追いついた寒冷前線の後ろの寒気より温度が低い時には、温暖型閉塞前線(おんだんがたへいそくぜんせん)といい、温暖型といいます。

寒冷型は日本付近など大陸の東側で起こりやすく、温暖型はヨーロッパなど大陸の西側で起こりやすくなっています。

温暖前線と寒冷前線の交わった点は閉塞点(へいそくてん)と呼ばれます。温帯低気圧は発達する過程で寒冷前線が温暖前線に追いつき、閉塞がはじまった頃(閉塞点ができた頃)が通常、低気圧の最盛期となっており、閉塞された以降は衰弱期に入っていきます。閉塞された後に閉塞点に新たな低気圧が発生し、その低気圧が再発達するケースもあります。

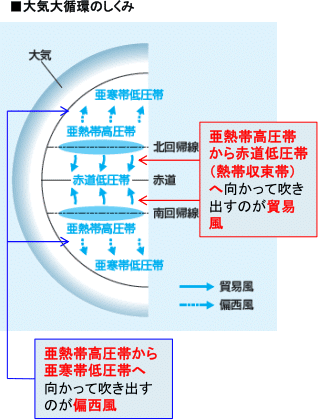

偏西風

偏西風というのは、緯度がおおよそ35〜65度の地域で西から吹く恒常風です。

貿易風

貿易風は緯度がおおよそ30度以下の地域で東から吹く恒常風です。

季節風

季節風は、夏は海から陸へ、冬は陸から海へと季節によって風向きが変わる風です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?