2019J1第21節 横浜Mvs清水@日産ス

スタメンはこちら。J1は2週間の中断期間が明け、この試合が再開後の初戦となる。マリノスは、中断期間にPSMとしてマンチェスターシティとの一戦を戦っている。いま世界一との呼び声高いチームを相手に互角以上に渡り合うトリコロールの姿は、多方面から賞賛を受け、選手たちにも大いなる自信がつく一戦となったに違いない。

ミッドウィークには、ACL組の未消化試合が開催され、優勝戦線のライバルである川崎、鹿島が揃って星を落とす形となった。この結果、マリノスは2位が確定し、首位東京を追走する正真正銘の最右翼となった。

これを受けての清水戦。長期離脱が確定したエジガルに代わり、大津がCFのポジションに入り、その他の面々は神戸戦から変更なし。

一方の清水。こちらは中断期間に補強を敢行している。元京都のドゥトラ、FC東京から吉本、大分から福森を獲得。この試合では、吉本がスタメンのCB、ドゥトラがベンチに入っている。システムは4-4-2である。

【清水のプレッシング】

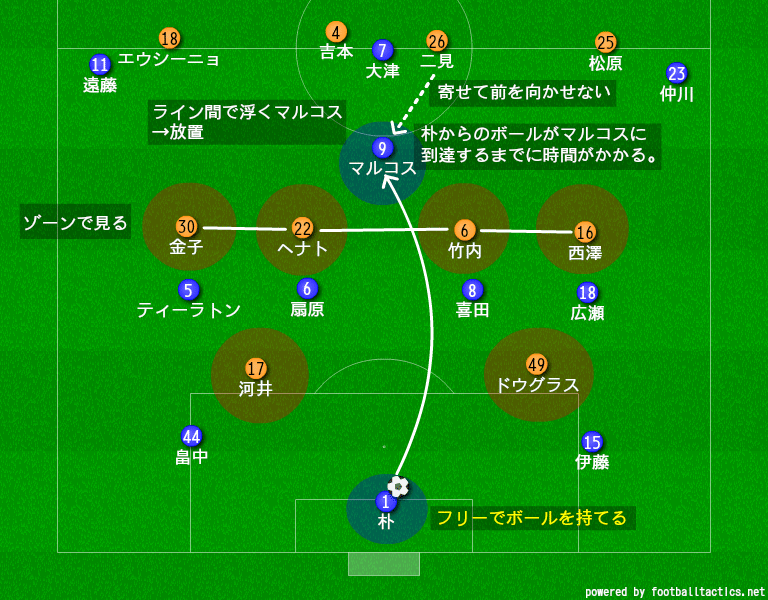

上図は、主にゴールキックによって始まるマリノスのビルドアップに対する清水のプレッシングを図示したもの。特筆すべき点は3つある。

①マリノスのビルドアップ隊(2-4-1-3の"2と4の部分")に対し、ゾーンプレスのような形でビルドアップに制限を加える

②噛み合わせ上ライン間で浮くマルコスはとりあえず放置

③後方からマルコスに長いボールが入る際には、CBのどちらかがアタックし、前を向かせず、前進を遅らせる

以上のように、非常に整備されたプレッシングによって、噛み合わせの不利を消しにきた。

しかし、これだけで前進が滞らないのがマリノスの強みだ。CHを務める喜田、扇原が積極的にサイドに出向き、清水のSHに対して局所的な2vs1の状況を作っていた。清水のCHは、中央のスペースを空けることを嫌い、サイドへ出てくることはしない。

これによって、両サイドを起点にボール保持が安定し、前進することができていた。

【自陣ブロック形成時の清水】

マリノスが敵陣に進入すると、清水は即座に4-4-2のブロックを形成する。清水の守備ブロックには大きな特徴がある。それは、縦横に圧縮し、ボールサイドにスライドして寄る、というものだ。

このブロックの利点は2つある。一つは、常にボールサイドにおいて数的優位の状況を作り出すことができるため、ボールの奪いどころを設定しやすいこと。もう一つは、選手間の距離が短いため、中間ポジションの危険なエリアにボールを入れられにくいことだ。

これに対する欠点も2つ。無限にボールサイドにスライドすることが求められるため、チーム全体の運動量が求められることと、サイドチェンジを許した瞬間に易々とPA内、自陣深くに進入されてしまうことだ。

このブロックを崩すためには、清水の守備ブロックを片方のサイドに寄せた上で素早くサイドチェンジをし、ドリブルでPAに進入する、というのがセオリーだと言える。

また、個々のタスクに目を向けると、プレッシングの際に放置されがちだったマルコスに対しては、CHのヘナト・アウグストが常に監視する、という約束事が見て取れた。ブロック間でボールを受け、創造性あるパス、ドリブル、シュートによってチャンスメイクができるマルコスは、清水にとっては絶対にフリーにさせたくない選手だったようだ。

清水のこうしたブロックに対し、マリノスはどのように攻めたのか。

次項に続く。。

【支配率79%・パス数786本の功罪】

この試合のスタッツである。ボール支配率は驚異の79%、パス本数はおよそ800本。終始マリノスがボールを支配した試合であることには疑いの余地がない。

このスタッツには、明確な利点が見て取れる。真夏の厳しい暑さの中で、自陣と敵陣を行ったり来たりするような戦いは禁物である。マリノスのようにボールを持てるチームとしては、相手を敵陣に押し込み、自らのポゼッションによって相手を走らせ、疲弊させることができれば、勝利する確率は高くなる。

しかし、”Big chances”(決定機の数)に目を向けると、まさかの”0”を記録している。このことから、ボールは支配したが、効果的な崩しができなかった試合だと言える。つまり、清水の縦横に圧縮されたブロックの外で安全なパス交換に終始してしまったことの結果としての”ボール支配率80%”なのだ。マリノスの崩しのパターンである、中央への縦パスがうまく入らなかったことが如実に表れている。

【なぜ縦パスが入らなかったのか】

なぜ縦パスが入らなかったのか。それは、縦横に圧縮された清水の守備ブロックを縦横に拡げることができなかったからだ。

守備ブロックの逆サイドに生じるスペースに人を立たせ、そこにサイドチェンジのパスを送る、もしくは、そこを意識させることによって真ん中の使いたいスペースを空けることができていれば、縦パスを入れることはできていたはずなのだ。

換言するならば、ピッチの横幅を使うことができていないのだ。

マリノスの崩しは、主に左サイドのパス回しから始まることが多い。この時、逆サイドの仲川が早いタイミングで中に入りすぎてしまい、清水がスペースを埋める作業に一役買ってしまう状況になっていた。

そうではなく、仲川にはもう少し我慢して”幅を取って”いて欲しかった。

左サイドで人数をかけてボールを回すことで清水のブロックを寄せたところから、ティーラトン、扇原、畠中といった面々から逆サイドの仲川にサイドチェンジのパスを送り、受けた仲川がドリブルでPA内に進入する、という単純な戦法でも、もっとチャンスは作れていたはずである。(いわゆる”オーバーロードからのアイソレーション”という戦術)

後半、ビハインドの状況を受け、扇原に替えて三好を投入。中盤の形を逆三角形(喜田のアンカー、三好とマルコスがIH)としてからは、やや中央への縦パスが入るようになった。

73分の決定機はその象徴である。

このシーンのポイントは、清水の4バックに対し、マリノスは前線に5人の選手を配置している点である。これにより、半ば自動的に”幅を取る”ことができている。逆サイドでフリーで浮いている三好に、ボランチの竹内が吊られている。一方のヘナトは、左ハーフスペースに位置するマルコスの監視をしているため、瞬間的に中央のバイタルエリアが空いた。

このように、横幅を使って相手の陣形を拡げることができれば、チャンスを作ることはできるのだ。

【CF大津は失敗だったのか】

CFとしての大津の働きはどうだったのか。同じように引いた相手と戦ったホーム浦和戦のエジガル、ホーム鹿島戦のマルコスのスタッツと比較してみたい。

※清水戦の大津祐樹

※ホーム浦和戦のエジガル・ジュニオ

※ホーム鹿島戦のマルコス・ジュニオール

シュート数やパス成功率に特別な差があるわけではないが、一つ明白な差があるとすれば、”Touches”(ボールタッチ数)だろう。

エジガルの41回、マルコスの60回に対し、大津のタッチ数は22回。この数字が示すことは、この清水戦において大津が、ボールに絡むことができなかった、つまり、ポストプレー等によって崩しの局面に関わるシーンが極端に少なかった、ということだ。

ということは、やはり大津のCF起用は失敗だと言うべきなのか。

個人的な見解では、”否”である。

少ないながらも、崩しの局面に関わったシーン、また、大津が動いてスペースを作ったことでチャンスが生まれたシーンがいくつかあった。

26分と69分のシーンだ。

※26分

このシーンでは、大津と遠藤がポジションを入れ替えることで、清水のDFが瞬間的にマーカーを見失うような構図が生まれている。目の前からマークすべき相手である大津が消えた吉本は、ヘナトのマークを外していたマルコスをケアするために前へ出ている。その瞬間に吉本が空けたスペースに侵入した遠藤へ畠中からタッチダウンパスが開通し、あわやキーパーと1vs1の局面に。

※69分

このシーンは、右サイドのセンターライン付近でボールを奪ったところから始まったショートカウンターである。ボールを受けた喜田に対し、ボランチの竹内がアプローチに行くが、三好へボールが渡ることを懸念してか強く当たることができず、喜田には時間とスペースが与えられる。また、相変わらずマルコスとヘナトのデート状態は続いており、その結果として喜田の前方にはスペースがある。その状況で大津がCB二見を引き連れて降りてくる。すると、もともと二見が埋めていたスペースが空き、そこに仲川が走り込んで決定機に繋がった。

以上のように、大津が、マリノスのCFに求められる「味方が使うスペースを作り出す働き」をこなす場面は確かに存在したのだ。

エジガルとの差を挙げるならば、その貢献の回数にある。浦和戦において、一連の流れにおいて、エジガルが3回連続で縦パスを受けるシーンがあった。エジガルの凄みは、常に相手のブロック間で縦パスを受けられるポジションを取れるところにある。

それに比べると、大津のポストプレーの貢献度はかなり低かったと言える。しかし、これは大津本人の今後に向けた課題であり、チームメイトとの間で大津が顔を出すタイミングをすり合わせるだけでも貢献度は飛躍的に向上する可能性がある。

烙印を押すのは時期尚早。いわば、まだまだ発展途上なのだ。

【失点シーンを考える】

この失点シーンは、伊藤槙人からの縦パスを受けたマルコスがヘナトに捕まり、ロストしたところに端を発している。一つ言えることは、伊藤がパスを出したタイミングでは、マルコスはマークを外しきれておらず、ボールを受ける状態にはなっていなかったということ。

しかし、伊藤がすべての責任を負うべきか、というとそうではない。この試合を通じてわかったことは、伊藤がチアゴをはるかに凌駕するほどのパスセンスの持ち主だということ。やや狭いスペースでも、鋭いパスを通すことができる選手だ。

これは前半から見られた現象だが、いつもとは明らかに異なるタイミングでCBからのパスが出てくることに戸惑いを感じながら、かろうじてパスを裁く喜田や扇原の姿があった。これは、伊藤からパスが出てくるタイミングをチームメイトがまだ掴めていないことによるものだ。件の失点シーンも、思っていたよりも早いタイミングでCBからパスが出てくることにマルコスの準備が追いつかなかったことによるものだった。

しかし、これは時間が解決してくれる問題である。今後連携面を深めることによって、伊藤槙人のタイミングでチームメイトが顔を出すことが必ずできるようになる。これによって、さらにスピーディーなポゼッションが期待される。

この試合唯一の失点シーンは、新しいメンバーを起用したことによる連携面の未熟さが生んだものであり、今後さらに良い方向に向かっていく過程で起きた事故のようなものだ。

個人的には、思い切り良く縦パスを刺せる伊藤槙人の今後に期待したい、と思わせるシーンだった。

【考察】

マルコス・システムを採用するマリノスに対して4-4-2で挑んでくるチームにとって、ライン間で浮くマルコスは悩みの種であり続ける。この噛み合わせ上の優位を、後方からのロングボールがマルコスに到達するまでに時間を要することを利用して消されてしまったこと。これは、リーグにおけるマルコス・システム対策の最適解の提示になったと言えるかもしれない。いわば、”バレてしまった”状況である。

マリノスの生命線たるビルドアップを封じるために、今後の対戦相手がどのような施策を打ってくるのか。それに対し、この試合のように別のルートを用いて対策を乗り越えられるのか、はたまた乗り越えられないのか。

それだけでなく、この試合では崩しの局面での課題が露呈した。いくつか相手の陣形に穴をあけ、スペースを作り出すシーンはあったが、良い時に比べて回数は圧倒的に少なかった。

三好が試合後のコメントで吐露したように、「崩しの形を共有することが必要」なのだ。まだまだ練度を高める必要がある。

勝負の8月。チームの真価を試される時が来ているのかもしれない。

8/3(土)19:00 J1第21節 横浜0-1清水

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?