失われた50年 その7

ラビ・バトラ「JAPAN 繁栄への回帰」1996年3月6日 初版発行/総合法令出版 より

持家率の低さが消費の低迷を招いた

日本の国土の70%は山と森林である。したがって、日本全体としてはそれなりの広さがあっても、住宅地域はかなり限られることになる。このように日本では土地が極端に不足している上に、工業用としても住宅用としても需要が拡大したため、地価は第二次大戦後は確実にそして急激に上昇していくことになった。

日本においては「戦争・飢饉・不況に関係なく、地価は一方向しかいかない、それは常に上昇である」という考えが長い間信じられてきた。しかしこの確信は当然ながら1991年以降無情にも粉々に砕かれてしまった。1995年末までには、大都市部での地価が半分まで下がった。考えられないことが起きたのである。

地価が下落することを、それまでの日本ではなぜ考えられなかったのだろうか。答えはそこまでの歴史にある。

1926年の地価指数を1とすれば、1945年には2になり、1950年には55になり、1960年 には867になり、1970年 には4千318になり、1980年 には1万になり、1991年には最高の2万9百28になった。1から2万9百28・・・。そのような価格の高騰が日本の55年間に起こったのである。日本国民が何の疑いもなく「土地神話」を信じるのも、無理はない。

それでも、あまり長い間、市場原理を抑圧しておくことができないことを、この土地神話の崩壊が証明している。資産がその価値を急激に上昇させるときは、その市場にとてつもない不均衡が生じるのは明確である。

明らかに土地は半世紀以上にもわたって絶間なく投機の的となってきた。そのような投機は、プラウトの政策が生きている間も頻繁に行われていたのである。銀行は争って土地を担保に貸出しをし、その結果、地価は下がることなく上昇し続けた。誰もそれには逆らえなかったのである。

土地が高ければ、住宅の価格は上昇するしかない。1990年の東京のマンション価格は平均で一億円を超えた。当時の日本の状況について、Asian Business 特派員のジョン・ウオロノフはこう述 べている。

「日本の標準でとても良い家とは外国の基準で見れば大したことがなくても5億円はする。外国人でも良い家だね、というものになれば20億円はする」

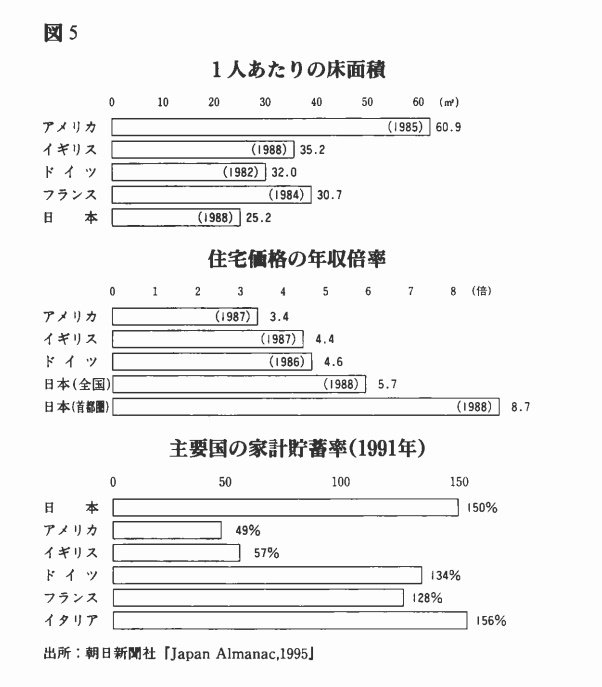

そのような馬鹿げた金額を、東京で払える人はほとんどいなかった。1990年 における日本の住居の平均コストは一般の年収の5.7倍 であ ったが、東京 では8.7倍 にも上っていた。ちなみにその当時アメリカでは3.4倍、ドイツでは4.6倍でしかなかった。結果として、他の国での一人当たりのフロア面積は、当然ながら日本よりも広くなっている。

住宅価格は1950年以来、消費者物価指数よりも急速に上昇した。その結果、持家率は下落することになった。1958年には71.2% であった持家率は、1973年には59.2%に下落したのである。その後1995年には60%となったが、この間ほとんど変化がなかったといえる。

図5が示すように、日本はG7の中でイタリアに次いで最大の貯蓄率を誇り、居住空間はもっとも狭く、住宅価格はもっとも高くなっている。アメリカでの二つの関係とも比べてみると住宅価格と貯蓄率との間には一定の関係がみてとれる。アメリカでは住宅価格はもっとも安く、居住空間はもっとも広く、貯蓄率は最低にな っている。

家を持つことと消費機会は一緒について回る。

だれかが家を買えば冷蔵庫・カーペット・家具・エアコン・自動皿洗い機・絵画など様々なものが必要になる。つまり、家を持つということが他の多くの製品への需要を生み出すのである。そのため、持家率が高ければ消費は高まり、貯蓄率は低くなるのである。

これらの製品への需要は、その居住空間の大きさに伴って高まって行くことになる。家を持つことによって得られたこれらの製品の消費が高まれば、こんどはさらに住居サイズを大きくしようとする動きになる。より大きな家にはもっと多くの家具が必要になる。より大きな冷蔵庫に、より大きなカーペットといった具合にである。こうしてアメリカは最安値の住宅価格に最大の居住空間、そして最低の貯蓄率を持っているのである。

日本ではこれとは対照的に、最高値の住宅価格に最小の居住空間、そしてG7各国の中で最高の貯蓄率を持つ国のひとつになっている。

高い貯蓄率は低い消費を招き、したがって需要も低くなってしまう。このように、住宅が手に入れにくいと、その国の需要と供給との間にギャップが生まれてくる。

これがプラウトが「手に入れやすい住宅」を支持するひとつの理由である。住宅を手に入れやすくすることで消費の機会を作り、それによって高い生産性と低い失業率のためのじゅうぶんな需要の基盤を提供して行くのである。

日本では、プラウト的な政策を国が採用していた第一次成長期においても住宅は手に入れにくかった。でもその当時、土地の高値は経済に悪影響を及ぼしてはいなかった。

たくさんのモノヘの抑制されていた大きな需要があったからである。第二次大戦以後、日本はまさに飢えていたのである。

このようにして第一次成長期においては、住宅価格が高くてもそれが日本経済の発達を阻害することはなかった。日本国民はカメラに時計に車やトラクターなどなど、まだまだ購入していないものがたくさんあった。需要はたくさんあり、住宅価格が上昇しても消費の機会は絶えることがなかったのである。

日本がプラウトの政策に沿っていた時代は、たとえ住宅が手に入れやすかったとしてもそれが必ずしも経済のさらなる成長を促したとはいえない。

このときの日本の経済成長は、結局は外貨不足によって制限されていたからである。つまり、大量のドル供給があって初めて後の異常と思えるくらいの高度成長が起きたのである。

そうして1975年以降になると、かつてのような電化製品や機械器具への鬱積をはらすような需要は少なくなり、より大きくて手に入れやすい住宅を頼りにした需要が高まっていった。ここにきて土地や住宅の高値が経済に影響を及ぼしはじめたのである。

そこで貯蓄率を下げ、需要をつくりだすために、持家率を上昇させる必要がでてきた。政府はこれを最優先事項として取り組むべきであった。しかし、実際にはまったく逆のことが起きていったのである。土地や住宅の価格はますます高くなっていき、たとえ政府が住宅投資を拡大しても、持家率に変化はなかったのである。

新規住宅着工は1987年以降減少を始め、1990年代には引き続いて減少している。図5はG7の国を調査したものだが、手に入れやすい住宅が高い消費と低い貯蓄をもたらしていることが読み取れる。

住宅への高い需要基盤を作り出すこと、これこそ日本にもっとも必要なことである。プラウト的政策の時代には、高い住宅価格も問題にはならなかったが、

現在は高い住宅価格が、住宅産業・建設業だけではなく、家を持つことに関連するその他のすべての製品について国内需要を絞めつけているのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?