来たる第8次医療計画を見据えたクリニック開業の在り方 地域医療ニーズの変化に伴う自院の対応とは

2024年度は診療報酬、介護報酬、そして障害福祉サービス等のトリプル改定が行われる。それと同時に実行される新たな「第8次医療計画」は、今後の医療において様々な影響を与えるだろう。そこで今回は、沖縄県の開業・閉院状況から第8次医療計画を見据えた地域医療に求められるかかりつけ医としての役割の変化と開業の在り方について深堀りしていく。

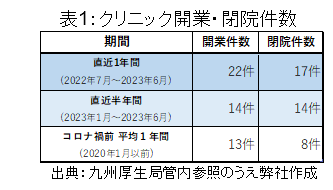

近年、弊社コンサルティング事業部へ在宅医療を含めた開業に関する問い合わせのほか、継承に関しての問い合わせが増えてきている。その一方で、施設の休診や閉院に関するご相談も増加している状況だ。実際、保健医療機関の指定状況において沖縄県の開業・閉院件数を確認してみると、新規開業件数は直近1年間で22件あった。また、閉院件数についても直近1年間で17件だったことからコロナ禍以前の約8件に対し、倍以上に増加していることが分かる(右記表参照) 。閉院が増加した要因としては、医師の高齢化や継承者がいないことに加え、オンライン資格確認システムの導入義務化が拍車を掛けていると言えるのではないか。

第8次医療計画における地域医療の様々な課題の中には新興感染症や在宅等への明確な対応が求められている。県内では6月末時点で、274施設が発熱外来対応医療機関の届出を行っている。在宅医療に関しても、直近1年間での在宅療養支援診療所の開業件数は4件、施設基準(支援診1・2・3)の届出は75件であったことから、県内の高齢者人口の増加に伴う在宅医療提供体制の構築は不可欠となっている。そこで今後、一層求められる発熱外来や在宅医療等かかりつけ医機能を実現するためには、近隣の医療機関同士での連携は必須事項となる。

このことから、クリニック開業を行う上で第8次医療計画を見据えた「地域医療需要の変化」と「連携」を意識することが重要だ。

では今後、何を意識してクリニック開業を進めていく必要があるのか。自身の専門性を活かしながら求められる地域医療や、かかりつけ医としての機能に沿った医療を提供できるようにすることは言うまでもない。最近、定義として明文化されたかかりつけ医の機能の中には「日常的によくある疾患への幅広い対応」がある。これは上述した在宅医療や発熱外来への対応も含まれるだろう。実際、発熱外来を院内で実施する場合、設計段階において感染者導線と隔離室を確保することは重要なポイントで、後付けは中々難しい。他にも、かかりつけ医機能を実施するためには休日・夜間対応が求められてくる。そして、これらの対応はクリニック単体で提供することへの負担が大きい。そのため、在宅専門の医療機関等、他の医療施設との連携が肝となってくる。さらに多くの先生が頭を悩ませる開業地の選定だが、外来医師偏在指標を基に判断することも必要な視点だ。今後、外来医師多数区域で開業する場合は、その地で不足する機能を担うよう県から要請される手筈となっている。そこで、潜在患者数を見極めつつ医師少数地域で開業する事や、多数区域で閉院予定の施設を継承する事も一つの手段と言えるだろう。

以上のことを踏まえ、開業後は専門分野を生かした通常診療と並行して、より密で広範囲な地域との接点・情報収集が必須となる。そうなれば、地域の方々と接触頻度が高い商業施設等、医療機関以外の組織との連携も欠かせないだろう。先に述べた視点をもちつつ、常に情報収集のアンテナを張ることが重要だ。

※この記事に関するお問い合わせは、以下の公式LINEまで

弊社公式ホームページはこちらから